L’importance de la poésie dans l’œuvre de Jim Jarmusch ne date pas d’hier. Au caractère contemplatif de tous ses longs métrages s’ajoute le cas de Dead Man, western inspiré directement des poèmes de William Blake1 et qui fait figure de précédent. Pour sa part, Paterson est une adaptation libre du célèbre poème éponyme de William Carlos William (1995 [1946-1958]) et ne parle que de poésie, ce qui n’est pas banal pour un film et pose un défi de taille (Cohen, 2017). Comment figurer le poème sur un écran? Comment inscrire le poétique et ses rythmes dans une séquence de plans filmés? Quels choix de caméra et de mise en scène inventent une prosodie visuelle qui, loin d’être coupée du monde, dit quelque chose de l’Amérique de l’après-crise (2008-20172)?

L’imaginaire social et le poème filmé

La primauté des formes, la répétition et la pratique citationnelle constante qui caractérisent ce long métrage lui assurent une grande cohérence esthétique, au point qu’il semble a priori constituer un univers autoréférentiel clos sur lui-même. Au contraire, le Paterson de Jarmusch indexe et retravaille certaines représentations du déclin propres à l’imaginaire social contemporain. Celles-ci touchent aussi bien à la postindustrialisation qu’à la voiture et à l’imagerie hollywoodienne qu’elle cristallise; elles incluent une représentation des classes moyennes ainsi qu’une iconographie particulière de ce qui est considéré comme « la vie ordinaire »; elles prennent enfin en écharpe une série de phénomènes de société qui, de la violence urbaine à la question raciale, en passant par les nouvelles formes de précarité, reposent de manière décalée ce qu’il faut bien appeler à nouveau « la question sociale ».

Si l’œuvre jette un regard neuf sur cet imaginaire du déclin, c’est qu’elle envisage les conditions et les possibilités d’un renouveau collectif à partir des fantasmes, des rêves d’émancipation et des ambitions artistiques des habitants de la ville. Ce faisant, le film explore, comme s’il formait un poème, le « rêve éveillé » qui constitue l’horizon imaginaire de référence à partir duquel les habitants de la ville appréhendent et évaluent la réalité sociale dans laquelle ils vivent. Paterson interagit plus précisément avec les représentations qui ont transformé cet horizon imaginaire en récits, dramaturgies, savoirs, figures poétiques et images, c’est-à-dire avec des « fictions collectives latentes » (Popovic, 2013: 41) qui composent ce que Pierre Popovic a appelé l’imaginaire social :

L’imaginaire social est ce rêve éveillé que les membres d’une société font, à partir de ce qu’ils voient, lisent, entendent, et qui leur sert de matériau et d’horizon de référence pour tenter d’appréhender, d’évaluer et de comprendre ce qu’ils vivent; autrement dit : il est ce que ces membres appellent la réalité. (2013: 29.)

L’émergence d’ensembles interactifs de représentations est le résultat de l’action de différents modes de sémiotisation de la réalité :

Cette mise en forme continuelle passe par du récit, du chant, du savoir, du dialogue, des images, autrement dit par une sémiotisation première qui est toujours déjà là, qui médiatise toute praxis, qui possède une profondeur anthropologique et qui est à proprement parler la littérarité. (31.)

Cette littérarité suppose cinq modes de sémiotisation : la narrativité de fictions latentes et de héros; la poéticité qui multiplie les figures de sens; des régimes cognitifs, c’est-à-dire des façons de connaître et de faire connaître; une iconicité (images, caricatures, photos, peintures, etc.) et une théâtralité visible dans le cérémonial privé et dans toute la scénographie sociale (parades, défilés, etc.). Chacun de ces modes de sémiotisation innerve le langage cinématographique de Jarmusch de manière différente. En mobilisant le concept d’imaginaire social tel qu’il a été défini par Pierre Popovic, cette analyse se demande donc dans quelle mesure Paterson porte le poétique à l’écran de manière à composer une ré-vision de l’Amérique qui entre en interaction avec son imaginaire social de l’après-crise.

La notion glissante de cinéma poétique

La question des relations entre le cinéma et de la poésie n’est pas chose nouvelle dans les études cinématographiques ou dans les analyses littéraires qui s’intéressent aux modalités du poétique hors du livre (Cohen et Reverseau, 2017). Elle recouvre des questions relatives à la poésie dite « cinématographique » (Cohen, 2013; Wall-Romana, 2013) que nous écartons ici pour nous intéresser à la notion glissante de « cinéma poétique » (Dziub, 2017). En France, cette expression qualifie habituellement le caractère poétique d’œuvres cinématographiques majeures comme la « poésie de cinéma » de Jean Cocteau, les caractéristiques d’une expressivité de l’image que Jean Epstein rassemble sous le terme de photogénie, ou les analogies poétiques que multiplie l’art du montage des films de Jean-Luc Godard. La question du poétique au cinéma revient au sujet des formalistes russes comme Sergueï Eisenstein, Dziga Vertov ou Vsevolod Poudovkine, et resurgit à propos de l’« école poétique » soviétique formée par Sergueï Paradjanov, Youri Illienko et Andreï Tarkovski. Le cinéma italien soulève une interrogation semblable au sujet du cinema di poesia voulu par Pier Paulo Pasolini (1998: 15-35) ou des films de Michelangelo Antonioni, dans lesquels le fantasme et les visions intérieures des personnages sont indissociablement projetées sur le réel. Ailleurs, les films de Wim Wenders, de Raul Ruiz ou de Tsai Ming-Liang, le caractère onirique des films de Luis Buñuel, le cinéma de Manoel de Oliveiria et son rapport à la poésie de Fernando Pessoa (Bourgois, 2014), l’imagerie poétique des films de Yasujirō Ozu suscitent des commentaires comparables (Davydoff, 2014).

Comment les chercheurs caractérisent-ils ce corpus, dont les contours instables bougent en permanence? Les films retenus sont d’abord choisis parce qu’ils mettent en scène des personnages de poètes (Sayat Nova - La couleur de la grenade, 1969; L’éternité et un jour, 1998; Bright Star, 2009; A Quiet Passion, 2016) ou parce qu’ils se réfèrent explicitement à un corpus poétique, comme Le Testament d’Orphée (1960) de Cocteau ou L’étoile de la mer (1928) de Man Ray, directement inspiré du poème éponyme de Robert Desnos. Pour les chercheurs qui se demandent comment définir la concept de « cinéma poétique » (Oerler, 2013; Poirson-Dechonne, 2015; Sitney, 2015; Vertstraten, 2012), ces réalisateurs ont d’abord en commun de prendre des libertés avec la narration ou, plus précisément, de faire des films à faible narrativité, trait récurrent de cette esthétique depuis L’homme à la caméra (Vertov, 1929). Ils identifient des traits spécifiques comme la citation poétique en voix off3, courante chez Federico Fellini ou Atom Egoyan, le ralenti, si cher à Wong Kar-wai ou des moments de suspension lyrique, telle l’étreinte dansée des personnages de Zabriskie Point (Antonioni, 1970) dans le désert. Chez ces cinéastes, le plan-séquence revêt une fonction autre que celle, virtuose, d’affirmer la toute puissance démiurgique du réalisateur telle qu’on la trouve dans la séquence d’ouverture de Touch of evil (Orson Welles, 1958). Elle peut, par exemple, recouvrir une fonction critique, comme celle, liée à la mémoire collective nationale, de Week-end (Jean-Luc Godard, 1967) où un traveling de presque sept minutes parcourt un embouteillage, dont l’absurdité chaotique raconte comment, après l’exode de 1940 suscité par l’invasion allemande, la société de consommation de l’après-guerre précipite à son tour la population sur les routes de France. Considéré comme acte d’écriture à part entière, le montage affirme le caractère poétique du cinéma par différents traits formalistes dont le faux raccord4 est le plus emblématique et qui déploient à l’écran, non seulement la prévalence d’une conception artistique du cinéma, mais aussi un véritable langage du regard dont le vocabulaire et les prouesses techniques se sont étoffés au fil d’une longue tradition fondée par Eisenstein, poursuivie par Godard, et dont les expérimentations formelles s’inspirent des avant-gardes artistiques qui ont fait du regard une question plastique5. Les chercheurs ont également identifié des thématiques particulières, voire des tropismes propres au cinéma poétique tels que la tentation du muet — visible dans Solaris (Tarkovski, 1972) ou dans la séquence finale des mimes de Blow up (Antonioni, 1966) —, ou celle d’un retour au noir et blanc (El Abrazo de la serpiente, Ciro Guerra, 2015). Ces caractéristiques formelles et thématiques soulèvent enfin des problèmes liés aux valeurs associés à la poésie de cinéma, tout comme aux définitions du poétique que mobilisent les chercheurs lorsqu’ils évoquent des films visuellement « poétiques » (Dziub, 2017: 6).

Working-class poet

La surprise du spectateur n’est pas des moindres lorsque, arrivé dans la salle pour voir le dernier Jarmusch, il comprend la tautologie onomastique et odonymique qui est au principe du film et qui dispose les choses de la façon suivante : dans Paterson (le film), Paterson (le personnage) aime Paterson (le livre de Carlos William) et s’en inspire pour écrire, à son tour, des poèmes sur la ville de Paterson au New Jersey. Cette poéticité circulaire prend la forme d’un journal hebdomadaire qui, d’un lundi à l’autre, s’étend sur huit jours — chaque jour de la semaine se surimprime en lettres au centre de l’écran au début de chaque nouvelle séquence. Tous les matins, Paterson, interprété par un Adam Driver placide et contemplatif, se réveille entre 6 h 13 et 6 h 18, avant que son réveil-matin n’ait sonné. Chauffeur d’autobus pour la ville du même nom, il écrit, appuyé sur le volant de son véhicule à l’arrêt ou lors de sa pause du midi, des poèmes courts à la beauté prosaïque. Après avoir échangé quelques mots avec son collègue Donny, lequel égrène de façon comique la litanie de ses soucis quotidiens, Paterson entame sa tournée au volant de l’autobus de la ligne 23, mi-rêveur, mi-attentif aux conversations des passagers qui l’amusent ou l’inspirent. Pendant ce temps, Laura, la compagne du poète, interprétée avec charme et humour par Golshifteh Farahani, commande une guitare en ligne, prépare des cupcakes, redécore ou repeint la maison avec les motifs noir et blanc qui l’obsèdent. Le couple se retrouve le soir et chacun prend place dans les rituels amoureux qui rythment une vie conjugale harmonieuse et équilibrée. Avec eux, il y a Marvin, un bouledogue anglais facétieux et jaloux qui dispute au poète l’attention et l’affection de Laura. Lors de la promenade vespérale du chien, le poète attache un instant l’animal pour aller boire une bière au bar de quartier tenu par Doc, au bar de quartier tenu par Doc, barman passionné par les échecs et par le passé de la ville. Il y est rejoint par Everett et Marie, un couple d’habitués qui viennent de rompre et dont l’homme éconduit fait à son ex des scènes aussi spectaculaires que pathétiques.

Poéticité. De l’école de New York au haïku

Le dernier opus du réalisateur s’inspire de la prosodie de Carlos William et d’autres poètes de l’école de New York6. Les poèmes du personnage qui se surimpriment à l’écran à mesure qu’il les écrit sont en réalité ceux de Ron Padgett. Comme Frank O’Hara, auteur de Lunch Poems (1964), Paterson écrit ses poèmes à la pause du midi et selon un principe poétique qui était déjà celui d’Emily Dickinson, poétesse également évoquée : tout est poésie et la poésie est inspirée par la vie ordinaire. Surtout, le film réinvente librement le principe poétique de son texte source, lequel tient en ces mots : « a man in himself is a city, beginning, seeking, achieving and concluding his life in ways which the various aspects of a city may embody — if imaginatively conceived — any city, all the details of which may be made to voice his most intimate convictions » (Carlos William, 1995 [1946-1958]: xiv). Cette indissociation d’une ville et de la vie intérieure d’un sujet fait de l’espace urbain un territoire poétique investi de l’imaginaire et des images que le poète y projette. Ce que le spectateur voit à l’écran, et ce que Paterson contemple depuis l’autobus ou le trottoir, est à la fois la ville de Paterson et l’univers du poète lui-même projeté dans l’espace urbain : il suffit que Laura dise au poète qu’elle a rêvé de jumeaux pour qu’aussitôt apparaissent des frères et des sœurs au physique identique dans ses promenades et ses trajets en autobus.

La répétition comme exploration poétique

L’univers poétique du film obéit à un principe de répétition, élément prosodique majeur de la poésie (Boutet, 1993; Engélibert, 2008) que l’esthétique de Jarmusch situe au cœur de son langage cinématographique. Ce que Céline Murillo a appelé l’ostinato plastique des films de Jarmusch (Murillo, 2012) se manifeste dans une répétition obstinée de rayures, de damiers, de papiers peints imprimés, etc. La jupe, les rideaux, la guitare, les papiers peints imprimés et jusqu’aux cupcakes de Laura déclinent à l’infini les motifs bichromiques noir et blanc. La mise en scène et le montage diversifient cette dominante graphique à partir de détails tirés de la banalité du quotidien dont le spectateur suit les réapparitions : les sneakers des passagers ou des habitués du bar; les fragments de conversation des passagers ou les rêves de Laura, tout est potentiellement poésie. Par suite, l’œuvre est construite sur une série de variations où chaque jour de la semaine présente quatre lieux identiques (la maison, l’autobus, la cascade, le bar) et des détails dont le film explore les nuances, comme l’indique l’enseigne où le poète a l’habitude de boire un verre, le bien nommé Shades Bar, ce qui se traduit littéralement par « Bar à nuances ». Alors que ces leitmotive limitent les déplacements des personnages dans des espaces confinés ou des itinéraires répétés indéfiniment, l’exploration de cet espace poétique passe par la flânerie. Comme dans The Limits of Control (Jarmusch, 2009), le personnage principal est un grand marcheur au caractère contemplatif. Il n’échappe à l’ennui, à la solitude et à la mélancolie que parce qu’il reprend la répétition obstinée à son compte en marcheur maître de la réitération. Les personnages répètent le même itinéraire ou le même motif et sont mis en scène dans un langage cinématographique de la variation poétique entendue comme un art de la contemplation. Le traveling latéral, véritable signature de Jarmusch, suit régulièrement le poète dans sa marche ou sa conduite urbaine. Les plans vidés de personnages et les inserts sur des objets particuliers les érigent en objets de contemplation. L’usage de la citation et des fondus enchaînés associent deux images selon des analogies poétiques ; cette esthétique de la répétition poétique porte des regards multiples sur le même objet et imprime au film une rythmique visuelle et sonore lente où le temps semble parfois se dilater.

Une poésie prosaïque

De la page à l’écran, la beauté surgit inopinément de la vie ordinaire. Du poème de William Carlos William, le film retient en effet un art de la poésie capable, comme l’analyse de Claudia Desblaches le montre, de dire la réalité (Desblaches, 2010). Entremêlée à l’œuvre de Ron Padgett, cette esthétique du trivial (Jeanneret, 2008) suscite une émotion née de l’objet le plus familier, à l’instar de la boîte d’allumettes d’Ohio Blue Tip Matches, source d’inspiration du premier poème du film, « Love Poem » :

We have plenty of matches in our house

We keep them on hand always

Currently our favourite brand

Is Ohio Blue Tip

Though we used to prefer Diamond Brand

That was before we discovered

Ohio Blue Tip matches

They are excellently packaged

Sturdy little boxes

With dark and light blue and white labels

With words lettered

In the shape of a megaphone

As if to say even louder to the world

Here is the most beautiful match in the world

It’s one-and-a-half-inch soft pine stem

Capped by a grainy dark purple head

So sober and furious and stubbornly ready

To burst into flame

Lighting, perhaps the cigarette of the woman you love

For the first time

And it was never really the same after that

All this will we give you

That is what you gave me

I become the cigarette and you the match

Or I the match and you the cigarette

Blazing with kisses that smoulder towards heaven (Padgett, 2013: 312.)

Ces vers font bien de l’objet évoqué la métaphore de l’amour radieux qu’annonce le titre, mais la métaphorisation n’a lieu qu’à la fin de la première strophe, où une rencontre amoureuse se noue autour de l’érotique, classique dans le cinéma hollywoodien, d’une cigarette qu’on allume à deux. L’entièreté du poème est, au préalable, consacrée à ce petit objet ordinaire, sobre et délicat, dont la modestie et la beauté simple rappellent « Le Cageot » de Francis Ponge (2010). La voix du poème est celle d’un « nous » qui n’est pas encore identifié et qui manifeste un attachement pour cet objet manufacturé. Cet objet, minuscule et domestique, finira par perdre la faveur de ses propriétaires — avant la Ohio Blue Tip il y avait la Diamond Brand, et une autre marque finira par remplacer la Blue Tip. Avant qu’il ne disparaisse, l’énonciateur loue la qualité de fabrication et la robustesse de cet objet corvéable, et surtout l’expressivité graphique de sa police de caractères, laquelle finit par incarner avec discrétion un art poétique attaché à la beauté du prosaïque. Comme pour Ponge, le Parti pris des choses correspond à un parti pris des mots.

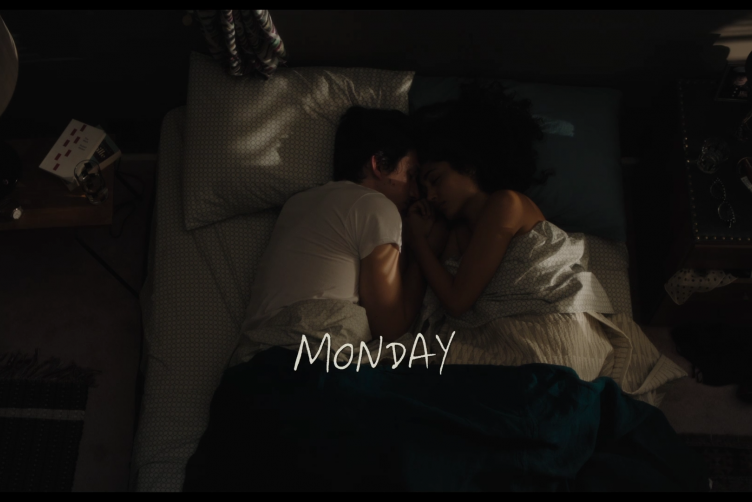

Cet investissement métaphorique du trivial décide également de la construction de l’image dans le film. Dans les plans en plongée ouvrant chaque séquence sur le couple encore au lit, la lumière de l’aube sur le visage de Laura évoque des enfants et des poèmes qui pourraient bien ne jamais naître — sous sa légèreté apparente, l’univers des personnages est habité par la peur de ne pas éclore, de ne rien créer, de manquer l’opportunité d’être un poète et de finir par être ce que Proust appelait un « célibataire de l’art », voire, comme Everett, un célibataire tout court. Les plans larges, en contre-plongée sur le ciel et nimbés d’une lumière automnale suivent les fluctuations météorologiques de la saison. L’usage de la surimpression d’une image sur une autre et les lents fondus relèvent d’une écriture métaphorique dont la cascade des Passaic Falls, où le poète s’arrête pour écrire, est la matrice. Elle crée une ligne métaphorique de l’eau (Bachelard, 1993 [1942]) à laquelle se ressourcent toutes les figures de poète ici présentes : le poète devant la cascade, la jeune poétesse amatrice d’Emily Dickinson, auteure d’un poème sur la pluie intitulé « Water Falls », en deux mots, et même le slameur Method Man, membre du Wu-Tang Clan, qui, le soir dans une laverie, trouve son inspiration en regardant l’eau savonneuse s’agiter dans le tambour d’une machine à laver.

De façon surprenante, Jarmusch met en tension la poésie américaine moderniste de l’école de New York avec la forme du haïku, laquelle participe tout autant de la poéticité visuelle du film. Le canon esthétique de simplicité et d’épure, la fulgurance métaphorique, le rythme lent de la contemplation, l’humour et l’éthos d’humilité propre à cette forme de poésie nippone sont reconfigurés différemment sur pellicule. La rencontre finale avec un poète japonais, auteur de haïkus attiré par une ville ayant inspiré tant de poètes, donne tout son sens à l’œuvre. Intimidé, Paterson, lequel vient de perdre son carnet de poèmes, nie toute forme d’activité poétique, mais le poète japonais voit clair dans son jeu. Sceptique devant le cliché romantique du poète anonyme qu’incarne Paterson, il lui oppose un « haha » systématique, onomatopée qui ironise sur son refus d’accepter qu’il appartient bien à la communauté des poètes. Avant de partir, il offre à Paterson un superbe carnet vierge et précise : « Sometimes empty pages present more possibilities ». Sur ce principe de dépouillement, le dernier poème du personnage s’intitule « The Line » et se présente comme une variation sur la chanson de Bing Crosby Swinging On A Star Bing, dont la simplicité tend à se réduire à un seul vers : « as if the rest of the song didn’t have to be there ». Dernier poème à paraître en surimpression, celui-ci est aussi le premier du nouveau carnet du poète. Or ce même vers se surimprime sur le plan final du film, lequel est également son plan inaugural : cadré en plongée, le couple dort dans son lit un lundi matin.

Jarmusch inviterait-il le spectateur à jouer au jeu des sept différences? Seul le carnet, posé sur la table de chevet, permet de distinguer l’une et l’autre image. Revenant à son plan initial, l’œuvre annule sa propre temporalité : chaque jour, chaque séquence de ce que nous venons de voir pourrait bien n’avoir été qu’une projection imaginaire du poète allongé dans son lit, ou bien un rêve qui s’est déroulé entre 6 h 13 et 6 h 18. Ce poème en 24 images par seconde retrouve la temporalité du haïku, celle de l’instant, et de son principe de régénérescence créative par le dénuement.

Iconicité. De la page à l’écran

Pourtant, le dernier Jarmusch n’est pas une adaptation cinématographique du poème. D’une part, il est autrement plus urbain que le poème de Carlos William, résolument tourné vers la nature. D’autre part, il substitue au long poème de Carlos William ceux, plus courts, de Ron Padgett. Surtout, Jarmusch déplace la question de la poésie du côté du cinéma et la reformule sous la forme d’une réflexion sur le regard, dont les séquences de bus sont emblématiques, comme celle construite autour du poème « The Run ».

On peut comparer le poème filmé de Jarmusch avec l’une de ces grosses productions à l’imaginaire saturé dans lesquelles la voiture est le personnage principal du film (Gérard Pirès, Taxi, 1998-2018; Bob Cohen et al., Fast And Furious, 2001-2017) ou, pourquoi pas, avec Speed (Jan de Bont, 1994), ce film d’action où les passagers d’un autobus de Los Angeles sont pris en otage par un déséquilibré qui utilise ce mode de transport afin de terroriser la population. Les séquences filmées à bord de l’autobus tournent au plein régime de l’adrénaline et laissent peu de place à autre chose qu’à une variation monotone sur un principe éprouvé : selon la technique du champ et contre-champ, un raccord « regard » lie un plan large sur la route où se multiplient les obstacles à un gros plan serré sur le visage du conducteur; puis, un plan encore plus serré cible le compteur de vitesse à des fins de tension dramatique évidentes. Seuls les plans dédiés aux conversations entre passagers viennent, ça et là, apporter une variation à cette ritournelle visuelle. Si le film de Jarmusch procède autrement, c’est bien sûr qu’il adopte un rythme beaucoup plus lent, essentiellement fondé sur l’usage du ralenti et du fondu enchaîné comme arrêts narratifs, mais l’essentiel est ailleurs.

Les gros plans sur le visage de Paterson au volant sont emblématiques d’un film où nous regardons quelqu’un regarder. La séquence du poème « The Run » multiplie les plans propres à désorienter le regard du spectateur. Alors que la caméra devrait filmer la route de face et du point de vue du chauffeur, elle est, au contraire, posée à l’arrière de l’autobus et filme le ciel en contre-plongée ; celle-ci ne commence qu’au milieu d’un virage, ce qui crée un mouvement panoramique propre à désorienter le spectateur. Après avoir montré l’autobus en mouvement, un plan rapproché sur le pare-brise immaculé laisse parfois entrevoir le reflet de la route, mais la focale, inclinée par rapport à la surface vitrée, capte d’abord le reflet du ciel sur le pare-brise et ouvre sur l’immensité de la voûte céleste. Le montage revient ensuite à un gros plan, plus classique, sur le visage d’Adam Driver. Seulement le paysage urbain est relégué au second plan et plongé dans le flou ; son défilement rapide crée une forme de vertige visuel et plonge l’univers familier du personnage dans une étrangeté onirique, impression creusée par les inflexions discordantes de la bande-son. La surimpression du poème à l’écran détourne encore l’attention du spectateur, car elle crée des effets d’écho savamment décalés : on croit que l’image suit le sens du poème au début de la séquence, mais il ne pleut pas, et, lorsqu’apparaît le vers « on the corner, a boy in a yellow raincoat », la rue défilant sous nos yeux ne montre aucun garçon avec un imperméable jaune. Le plan du pare-brise, lui, n’illustre pas le vers « The windshield piper blade starts to squeak ». Il donne au contraire l’impression d’inspirer à Paterson ce même vers, comme si le spectateur était introduit dans le laboratoire du poète pour y découvrir, selon le principe de Pour un Malherbe de Francis Ponge (1977), le processus d’expérimentation qui est à son origine. Ce même principe d’expérimentation crée le lien sémantique du fondu enchaîné suivant, lequel superpose soudain à la séquence du bus des images où Laura fait des essais devant la glace : le poète essaie des vers, la muse étrenne des tenues vestimentaires. Le montage et les choix de caméra de ce film-poème font d’un simple itinéraire d’autobus une rêverie sur le processus créatif et sur le regard.

La projection du monde intérieur du poète sur le paysage, la mise en images de la question du regard construisent déjà une vision complexe du monde qui, selon les critères de Gilles Deleuze, mérite amplement d’être qualifié de « cinéma de poésie » : « L’image-perception trouve [là] son statut comme subjective libre indirecte, dès qu’elle réfléchit son contenu dans une conscience-caméra devenue autonome (“cinéma de poésie”) » (Deleuze, 1983: 108). Deleuze note encore, au sujet de Pasolini, que le cinéma de poésie est marqué par ce qu’il appelle un « dédoublement » : « la caméra ne donne pas simplement la vision du personnage et de son monde, elle impose une autre vision dans laquelle la première se transforme et se réfléchit. » (Deleuze, 1983: 108.) Dans Paterson, ce dédoublement réflexif prend diverses formes. Les apparitions fréquentes de jumeaux tout au long du film remettent en cause la réalité de ce que voit le spectateur et lient cette interrogation à celle de l’identité du sujet qui regarde. Les effets de réflexion à partir des vitrines des bâtiments du centre-ville ou des miroirs de l’intérieur de la maison du couple multiplient les effets « miroir ». La peinture est également convoquée et, comme dans un tableau d’Edward Hopper, la chaise où le personnage pose ses vêtements révèle dans une lumière de l’aube un sentiment de solitude.

De ce point de vue, le film ne cesse de jouer avec la façon dont l’histoire du cinéma a pensé le regard et avec les éléments d’une encyclopédie du langage cinématographique qui se confond avec la poésie de cinéma. La première séquence d’autobus commence ainsi par un faux raccord entre deux plans identiques, manière de signaler, comme le faisait Godard dans À bout de souffle (1960), que le spectateur est ici mis dans une position inconfortable qui le force à penser son propre regard.

Comme beaucoup de films classés sous la dénomination « cinéma poétique », Paterson est tenté par un retour au muet et au noir et blanc — dans la dernière partie du film, les personnages vont voir The Island of Lost Souls (1932), adaptation de The Island of Doctor Moreau dans un cinéma où l’on projette également Abbott and Costello Meet Frankenstein (1948), Laura soulignant à quel point elle aime les films en noir et blanc. Par ailleurs, le film de Jarmusch propose une reprise ludique du genre du western. De manière improbable, Laura, Iranienne d’origine, veut devenir une star de la musique country et pose devant la glace avec son chapeau et sa nouvelle guitare. Pour boire un verre, Paterson attache son bouledogue anglais devant le bar comme le cow boy attache son cheval devant le saloon. La rencontre fortuite avec Everett, que Paterson a désarmé la veille dans le bar, parodie tous les codes de la scène de duel au pistolet. Dans la scène suivante, le personnage prend sa pause du midi devant le Chasm Bridge, vieux pont en fer entre deux rochers devant lequel le poète attend que surgisse l’inspiration comme d’autres attendraient, après l’avoir plastifié, l’explosion au moment du passage du train. Les territoires hostiles sont désormais des espaces domestiqués et urbains, mais la reconquête d’un espace poétique commun reste à faire et demande à renouer avec les chemins oubliés de l’histoire du cinéma qu’arpentait déjà Dead Man.

Théâtralité. Dramaturgies de l’intime

Sur le plan de la théâtralité, les conversations des personnages sont animées d’un art du dialogue et de la rythmique verbale déjà présents dans Coffee and Cigarettes (Jarmusch, 2004). Ce sens de la répartie contribue à la légèreté du film et révèle quelle est la condition verbale socialisée des représentations de l’imaginaire social que le film reformule. Les passagers de l’autobus, érotomanes légers persuadés d’être l’objet d’un désir féminin pressant ou adolescents enflammés par leurs aspirations anarchistes, échangent des propos où surgit de manière imprévue la part d’imagination des personnages en présence. Les ressorts dramatiques du film prennent également la forme de variations comiques sur la vie intime et mettent en scène deux amours que tout oppose. La première est celle, comiquement malheureuse, de Marie et d’Everett. Ce dernier refuse la séparation et interpelle sa compagne dans des scènes qui n’ont pas l’effet escompté : Marie ne revient pas sur sa décision, mais son public finit par reconnaître son talent d’acteur. La seconde, heureuse et simple, est celle du couple que forment le poète et Laura. Leur quotidien prend place dans des rituels domestiques où la sphère privée est théâtralisée d’après les ressorts de la comédie burlesque. La petite maison où la silhouette modiglianesque d’Adam Driver ne se déplace qu’à grand-peine rappelle les films de Jacques Tati. La conversation dans le salon, le dîner et les échanges amoureux laissent voir un microcosme conjugal parfaitement équilibré dont la répétition n’est perturbée que par le chien Marvin; le film montre également la part de mièvrerie amoureuse et de compromis théâtralisé de cet univers, comme lorsque le poète feint d’aimer la tarte préparée par sa compagne et avalée à grandes gorgées de verre d’eau. Les deux histoires d’amour doivent être rapportées au devenir collectif de la ville et de ce qu’elle dit de l’Amérique contemporaine : une histoire se termine, dont il est inévitable de tourner la page; le renouveau se fera par la rencontre de l’altérité, incarnée par Laura, et non dans le repli sur soi.

Cognitivité. Savoirs d’une histoire locale

Essentiellement historiques, les savoirs que le film mobilise sont également empruntés aux vers du Paterson de William Carlos William. Paru de 1946 à 1958, ce long poème offre le portrait éclaté de la ville ouvrière du même nom, située dans le New Jersey, et en recompose son paysage immédiat, ses scènes ordinaires, mais aussi les multiples strates de son histoire coloniale, culturelle et industrielle. Les collages de proses quotidiennes du poème de Carlos William, qui reformule des archives locales, des coupures de presse, des lettres et des documents divers, trouvent chez Jarmusch un équivalent cinématographique singulier7. Dans le film, le poète passe son temps à observer et à écouter la rumeur d’une ville où se multiplient, comme dans le poème de Carlos William, les références poétiques, artistiques et historiques d’un riche passé local. Ce dernier resurgit dans le bar de quartier où le poète fait halte. Doc, barman et patron des lieux, a créé derrière le comptoir un panthéon où n’entrent que les véritables gloires locales. Les photographies et les articles de presse placardés au mur réunissent l’industriel Alexander Hamilton et le médecin Albert Sabin, inventeur du vaccin contre la poliomyélite; les acteurs Bud Abbott, Lou Costello et Uncle Floyd sont de la partie, tout comme Allen Ginsberg et Iggy Pop, auquel le cinéaste a consacré son dernier documentaire Gimme Danger (Jarmusch, 2016). Dans les conversations des passagers de l’autobus revient le souvenir du boxeur Rubin Carter, tandis que deux adolescents évoquent Gaetano Bresci. Ce tisserand anarchiste de la fin du XIXe siècle fonda à Paterson un journal appelé La Questione Sociale. Il ne quitta la ville qu’après avoir appris que le roi d’Italie avait décoré un général après qu’il eut réprimé à Milan, en 1898, une manifestation contre la faim où avaient péri une centaine d’ouvriers, après quoi Bresci retourna en Italie et assassina Umberto Ier. Le film montre comment ce riche passé reste vivant dans la mémoire et l’imaginaire des Patersoniens confrontés à un présent beaucoup moins glorieux, mais d’où peut surgir à tout moment une découverte scientifique, un talent artistique ou l’espoir d’une émancipation collective.

De fait, l’art de la contemplation poético-cinématographique du film est chargé de cette riche histoire très localisée et des promesses d’émancipation individuelle et collective qu’elle engage. L’œil du réalisateur en saisit la beauté présente autant qu’il affirme, en termes politiques, l’éthos que fonde la poésie. Quelles sont, en effet, les valeurs qui sont rattachées à cette figure de poète et à l’art poétique dans le film? Les ambitions artistiques exprimées par le personnage de Laura s’expriment dans un lexique qui est celui d’une success story artistique que le film incorpore, mais dont il évince les différentes figures d’écrivain8. Loin de la sempiternelle figure de l’écrivain à l’ego torturé par le succès (Woody Allen, Celebrity, 1998), fasciné par le pouvoir (Roman Polanski, The Ghost Writer, 2010), par le mal (Bennett Miller, Truman Capote, 2005) ou par ses propres turpitudes (Charlie Kaufman, Synecdoche, New York, 2008; Woody Allen, Deconstructing Harry, 1997; Lena Dunham, Girls, 2012-2017), la figure du poète incarnée par Adam Driver étonne par sa simplicité et sa capacité à trouver une image ou une émotion esthétiques dans les plis les plus ordinaires de l’existence. Il est tout le contraire de la figure du « créatif » qui, à l’instar du publiciste Don Draper dans la série Mad Men (Matthew Weiner, 2007-2015), vend sa créativité pour engendrer des représentations culturelles susceptibles d’orienter le désir et les fantasmes vers la consommation. Ce personnage tient aujourd’hui le premier rôle du récit capitaliste du self-made man et incarne le visage attractif du travail à l’ère où le management l’a surinvestie des valeurs d’autonomie, de créativité et d’individuation du travail décrits par Boltanski et Chiapello comme « Le nouvel esprit du capitalisme » (Boltanski, 2011 [1999]). Avec une simplicité redoutable, le film évoque un processus créatif qui affirme non seulement l’autonomie de l’art et sa portée critique à l’égard du social, mais également un ensemble de valeurs qui échappent à la logique comptable de la rentabilité. L’éthique du désintéressement, l’observation rêveuse, la dépense jubilatoire, le climat de gratuité et, à proprement parler, de divagation mentale sont des éléments nécessaires à la création. Le film les érige en valeurs sur lesquelles il élabore sa propre discursivité et qu’il investit à la façon des « appareils normatifs » décrits par Philippe Hamon9. De ces prérequis à la création, il soutient qu’ils forment la condition sine qua non de l’art, mais aussi celle d’un rapport au travail autre qu’une répétition constante du même.

Cette discursivité est d’abord visuelle et investit le prosaïque d’une réflexion sur la vie matérielle. Quelle que soit la distance idéologique qui sépare Walter Benjamin du cinéaste, pour Jarmusch, l’art poétique ne doit jamais perdre de vue ce que le penseur allemand définissait comme la lutte des classes, « une lutte pour ces choses brutes et matérielles sans lesquelles il n’en est point de raffinées ni de spirituelles » (Benjamin, 2000 [1955]: 430). La poésie naît dans les conditions matérielles de la vie ordinaire et rappelle que l’individu moderne, même le créateur, doit sortir le chien avant de méditer sur la beauté du monde. Les phrases par lesquelles Laura encourage le poète à partager sa poésie (« show your poetry to the world ») ou évoque sa propre carrière dans la musique country (« Nashville here I come ») affirment avec naïveté une conquête du succès et de la reconnaissance peu probables. En se démarquant de ce récit triomphal, le film lève les hiérarchies sociales d’après lesquelles on distingue les artistes reconnus des créateurs anonymes et rappelle les accomplissements des Patersoniens devenus artistes, scientifiques ou sportifs célèbres. Le projet esthétique du film indexe également différentes traditions de l’art non reconnues, allant du folk art à l’art brut — le poète japonais rappelle que Jean Dubuffet était, lui aussi, poète et météorologue sur la tour Eiffel en 1922, c’est-à-dire l’année même où Dubuffet eut l’idée de l’art brut en tombant sur les écrits d’une femme internée et considérée comme folle (Peiry, 1997). Il renvoie également aux anarchitectures10 et à la peur de disparaître sans avoir donné forme à une œuvre. Les motifs bichromiques de Laura évoquent en effet ceux de Yayoi Kusama, artiste contemporaine japonaise dont le pois est la signature emblématique, motif dont elle recouvre tout et qui renvoie à ce qu’elle appelle la « self obliteration », la disparition du sujet et d’une humanité sans laquelle l’être humain n’est qu’un pois parmi d’autres pois. Autour de ce couple d’artistes, le film reconfigure ainsi les dichotomies d’une histoire libérale de la réussite sociale. L’artiste y est une figure de légitimation culturelle du darwinisme social à la lumière duquel s’évalue toute initiative individuelle selon des critères manichéens qui opposent la gloire à l’anonymat, la paie d’un salaire ordinaire à la fortune d’une ascension fulgurante, l’intuition d’un individu génial au commun des mortels, etc. À ce récit libéral, les discoureurs répondent que la poésie est d’autant plus belle qu’elle est inutile — elle n’assure pas de carrière viable, se conjugue mal avec les intérêts de l’entreprise et fait difficilement augmenter le nombre d’inscriptions dans un cours. Le film, lui, donne une double réponse autrement plus subtile aux débats sur l’inutilité de l’art. D’une part, il se démarque de l’hyper-individualisation du travail sur laquelle repose le « nouvel esprit du capitalisme » en rappelant que le poète n’est poète que s’il rejoint la communauté de ses pairs. D’autre part, il affirme, au-delà des argumentaires utilitaristes ou idéalistes, le pouvoir d’attraction de la poésie, le caractère indomptable et fauve de sa beauté qui avait inspiré au poète Denis Roche le titre d’un de ses recueils, lequel demandait ironiquement À quoi sert le lynx? À rien, comme Mozart (1980)11.

Du dénuement du haïku à celui de l’Amérique

La force du film est alors de rattacher la figure de ce poète anonyme, non aux figures de marginaux peuplant généralement les films du réalisateur, mais à l’homme ordinaire américain, afin d’interroger la déroute historique et sociale de l’Amérique de l’après-crise sur le plan de l’imaginaire et des représentations. Le réalisateur montre toute la fragilité de l’univers harmonieux du couple d’artistes, dont les projets artistiques esquissent une forme de renouveau et d’espoir auquel toute l’Amérique voudrait croire, celui d’un recommencement après la crise économique de 2008. Le processus créatif du poète est en effet lié au devenir d’une ville américaine en déclin et à la recherche d’un souffle de renouveau. Dans les séquences filmées en extérieur, les grues à l’arrêt, les briques rouges, les rails d’un train absent et les cheminées d’usines fermées signalent la fin d’un monde que le poète traverse quotidiennement pour aller au travail. Lui-même emporte une boîte à lunch en métal et se réfugie dans la cave pour écrire au calme sur l’établi où il versifie parmi les outils de bricolage suspendus au mur. Ces indices d’une socialité ouvrière perdue signalent un univers industriel en déshérence qui était déjà celui de Detroit dans Only Lovers Left Alive (Jarmusch, 2013). L’itinéraire des deux personnages principaux cristallise également une série de questions sociales liées à la précarité. Ces derniers partagent un salaire unique et fêtent une soirée au cinéma comme un véritable événement. De manière inventive, la mésaventure dont le poète est victime à la fin du film déplace, sur un plan artistique, toutes les histoires de la précarité où un petit accident entraîne la chute dans le dénuement total. Jarmusch met sur pellicule une Amérique où l’on marche à pied et où l’on voit, chose rare dans le cinéma américain, des gens qui prennent l’autobus : écoliers et adolescents, mais surtout des gens issus des catégories sociales les plus modestes, ouvriers, retraités, personnes noires, etc. Parallèlement, le microcosme de Paterson est peuplé de personnages lancés à poursuite de leurs rêves dans un espace imaginaire où les peurs du pays voient leurs représentations stigmatisantes ironiquement revampées. Ce poète-chauffeur d’autobus épris de poésie moderne est l’incarnation même d’un art populaire dont le public ne se limite pas à celui de l’université et des événements littéraires. Femme au foyer, son épouse Laura écoute de la musique iranienne, de son pays d’origine, et rêve pourtant de devenir une vedette de la musique country à Nashville; elle se fait entrepreneure et connaît un vrai succès avec la vente de ses petits gâteaux : à sa façon, elle s’est réapproprié la culture américaine. La bichromie noir et blanc des motifs qu’elle décline sur tout ce qu’elle touche signale par ailleurs comment la question de la violence raciale, et plus généralement de la place des immigrés dans l’histoire des États-Unis, est déplacée ici sur un plan imaginaire. À Paterson, les hommes noirs citent le poète afro-américain Paul Laurence Dunbar, fils d’esclaves, et cherchent la rime juste d’un slam à la laverie. Amoureux éconduits, ils tirent au pistolet en plastique. Les gangsta sont blancs et arrêtent leur berline pour faire du neighbourhood watching en prévenant que le bouledogue anglais du poète est un chien de race et pourrait se faire voler ou, plus précisément, se faire dog-jacker; les passagers de l’autobus, eux, sont érotomanes et leurs conversations sont hantées par les sportifs et les figures politiques du passé de la ville. Les fleurs repoussent sur le bitume et l’eau de la rivière Passaic pourrait, comme par le passé, être encore la source d’un renouveau collectif. La ville de Paterson que le chauffeur d’autobus contemple pendant ses heures de travail est à la fois habitée par les figures légendaires du passé local et par les fantasmes de ces habitants actuels. Ces derniers exercent quotidiennement la faculté anthropologique d’imaginer qu’évoque Cornélius Castoriadis12. Ils vivent dans un « rêve éveillé » qui se manifeste plus précisément dans l’unique scène d’action du long métrage.

Narrativité de la panne

Alors que le personnage principal est au volant, l’autobus municipal qu’il conduit tombe en panne. Au lieu de l’action attendue, le poète tente en vain de redémarrer l’engin, le fait évacuer, demande à la foule de s’en éloigner, puis appelle la centrale. Alors que la figure de la répétition qui structure l’œuvre semblait évincer toute forme de récit, la dernière partie du film réintroduit de la narrativité à partir d’une simple panne dans laquelle le film rejoue des récits d’accident et de catastrophe sensationnalistes. En choisissant de faire d’un poète-chauffeur d’autobus le personnage principal de cette histoire, le film se distingue de « l’idéologie-voiture » du cinéma hollywoodien évoquée par Kristin Ross (2005). Objet fétiche de la société de consommation comme du rêve américain, la voiture forme l’emblème d’une mythologie et d’un mode de vie hédoniste décomplexé. Elle oriente les avenues libidinales d’un érotisme qui fait de l’habitacle de la voiture l’abri des premiers amours où le cuir et le métal se confondent à une volonté de puissance portée par la mécanique et où la vitesse affirme la puissance sexuelle. C’est l’envers mortifère et anxiogène de cet imaginaire de la voiture que nombre de films scénarisent dans une dramaturgie de l’accident (Godard, Le Mépris, 1963; Alfred Hitchcock, North by Northwest, 1959; Edmond T. Greville, L’accident, 1962; Joseph Losey, Accident, 1967; David Cronenberg, Crash, 1996; Quentin Tarantino, Deathproof, 2007). L’homme moderne y roule vers sa propre mort et le carambolage spectaculaire de tôles et d’existences humaines que représente l’accident constitue un gigantesque happening, le plus beau de la société de consommation, celui où l’anéantissement rituel de matière et de vie devient la preuve de sa surabondance et où le pays de Cocagne des objets ne les célèbre que pour mieux les pulvériser violemment.

Le film se démarque de cet imaginaire hollywoodien de l’automobile et évince l’érotisation de la domination sociale et la volonté de puissance liée à la mécanique et à la vitesse. Tout l’épisode fait effectivement faux bond à la dramaturgie de l’accident qu’il convoque. Dans l’esprit de ce qu’Alain Badiou appelle un événement (Badiou, 1988), rien n’est arrivé, et pourtant tout aurait pu arriver. L’événement, aussi insignifiant soit-il, déchaîne l’imagination des passagers : une grand-mère sort du bus et, inquiète, s’exclame : « It could have turned into a fireball! ». Lorsque des enfants sortent de l’autobus, l’un d’eux entend qu’une remorque va tirer le véhicule jusqu’au dépôt et s’exclame : « Awesome! ». Rentré chez lui, le poète relate l’épisode à sa femme qui s’écrie à son tour « It could have turned into a fireball! ». La phrase revient encore au moment où le poète raconte l’anecdote au barman à la façon d’une blague qui signale que les habitants de Paterson n’ont de rapport au réel que sous une forme imaginaire. Dans la ville imaginaire de Paterson, le poète-chauffeur d’autobus est celui qui, littéralement, transporte l’imaginaire de la ville d’une représentation à une autre. Tel qu’il paraît dans les séquences contemplatives qui ponctuent les trajets en transport en commun, cet autobus est, au sens grec du terme, une métaphoraï, un transport émotif : le poète y transporte les représentations collectives dans un autobus-métaphore qui, d’une image à l’autre, opère par sa fulgurance métaphorique un déplacement des représentations de l’imaginaire social. Sur ce plan du symbolique et des représentations, le film attribue à la poésie le pouvoir d’un déplacement des fictions latentes de l’imaginaire social.

***

À mille lieues de la réputation d’esthète enfermé dans un recyclage de genres et de formes auquel on réduit parfois l’œuvre de Jarmusch, Paterson est un film-haïku où peut être reposée La Questione Sociale, titre du journal fondé à Paterson par Gaetano Bresci, l’anarchiste évoqué par les deux adolescents de l’autobus. Dans l’espace imaginaire de ce poème filmé, le passé retrouve une vie dans le présent, l’art esquisse une voie possible entre l’anonymat et la reconnaissance; il lie le devenir d’un individu au collectif, et la créativité au travail; il esquisse un renouveau possible où l’imaginaire détermine le réel et où le spectateur ne vient pas au cinéma pour voir un film, mais pour projeter ses propres représentations sur l’écran.

- 1. Sur les rapports entre Dead Man et les poèmes de William Blake, voir notamment Pierre Datry, « De “l’alliance inédite” entre la poésie de William Blake et Dead Man de Jim Jarmusch » (Poirson-Dechonne, 2015: 102-107) et Thomas (2012).

- 2. La périodicité choisie (2008-2017) est celle défendue par des économistes de gauche qui avancent l’idée que la crise des subprimes a accentué la subordination des états aux banques propre à la naissance d’une économie de spéculation dans laquelle les États se portent à la rescousse du secteur financier pour, dans l’urgence et sans contrepartie, mettre en œuvre des plans de sauvetage bancaire qui transforment les dettes privées en dettes publiques. Ils provoquent ainsi une récession mondiale et une crise des dettes souveraines qui transforme la crise bancaire en crise sociale dont les effets sont toujours notables : à la crise économique, qui a rendu caducs certains modèles de croissance, s’ajoutent un discrédit massif du monde politique, une crise écologique et une crise sociale aux effets divers (inégalités sociales à des niveaux records, nouvelles formes de précarité, dégradation des conditions de travail et baisse des salaires, endettement alarmant des ménages, etc.). Pour une présentation synthétique de cette thèse, voir Boyer, 2015; Smith, 2012; Bréville et Halimi, 2016.

- 3. La formulation « voix hors champ » désigne la voix d’un personnage qui est bien dans le film mais hors-cadre, alors qu'une voix ajoutée en postproduction est qualifiée de « voix off ».

- 4. On considère qu’il y a faux raccord lorsqu’un même sujet est présent dans deux plans qui se succèdent, et que la valeur de ces plans est la même. La différence entre l’angle sous lequel le sujet est filmé dans le premier et le deuxième plan doit, en principe, être supérieure à 30 degrés.

- 5. Dans The Cinema of Poetry, Paul Adams Sitney explique que, dans les années 60, les termes « ciné-poème » et « film-poème » étaient presque des synonymes de « film expérimental » et désignaient les productions d’avant-garde, et en particulier le cinéma de Pasolini.

- 6. Sur les poètes de l’école de New York, voir Ben Hickman (2018) et Mark Silverberg (2010).

- 7. Sur les questions très vastes que soulèvent l’adaptation cinématographique de la poésie, voir l’ouvrage déjà cité de Nadja Cohen (2013), ainsi qu’une synthèse donnée par J. D. Connor (2007).

- 8. Voir Trudy Bolter (2001) ou encore Judith Buchanan (2013), ainsi que le numéro de cette même revue consacré à la figuration de l’écrivain à l’écran, Captures, vol 2, no 1 (Cohen, 2017).

- 9. Les travaux de Philippe Hamon ont largement contribué à renouveler l’analyse idéologique en abandonnant le préjugé de « fausse conscience ». Les « appareils normatifs évaluateurs » désignent une normativité et une évaluation repérables dans les textes littéraires et distribuées dans les multiples aspects des modes énonciatifs. Leurs manifestations entretiennent des relations complexes dont il s’agit de rebâtir le système pour prendre mesure de l’effet-idéologie (Hamon, 1984). Pour une synthèse de la notion, voir Pierre Popovic (2011).

- 10. Forgé par le groupe d’artistes Anarchitecture en 1974, le terme est aujourd’hui associé aux œuvres architecturales de Gordon Matta-Clark. Il désigne des formes d’architecture créées en réaction aux normes de construction traditionnelle des bâtiments, des villes et de la planification urbaine du XXe siècle, en contestant notamment la logique productiviste et fonctionnaliste de celles-ci. Voir Valérie Rousseau (2006); James Atlee (2007).

- 11. Sur cette référence et sur les débats sur l’inutilité de l’art, je renvoie à l’article de Pierre Popovic (2010).

- 12. Comme l’explique Popovic dans l’introduction de La mélancolie des Misérables, Castoriadis distingue l’imagination, située du côté de la psyché, et l’imaginaire, qui est le fait d’une société, cet imaginaire étant dit social parce qu’il « institue » la société. L’imaginaire est « création incessante et essentiellement indéterminée (social-historique et psychique) de figures/formes/images. À partir desquelles seulement il peut être question de “quelque chose”. Ce que nous appelons “réalité” et “rationalité” en sont des œuvres ». (Castoriadis [1975; 1996; 1999: 93-114], cité par Popovic [2013: 18].)