In the relationship between geography and the humanities the map is the linchpin.

Susan Schulten1.

Du tournant spatial au « tous à l’atlas »

Jadis réservée aux atlas de géographie et aux plans routiers, la carte semble avoir conquis une grande partie de notre quotidien : des services de localisation aux expositions, des « beaux livres » aux médias, de la publicité au marketing urbain, elle est partout. À la vogue de l’objet singulier qu’est la carte dans la culture contemporaine correspond également un intérêt scientifique accru, associé à la prise en compte de l’espace comme perspective analytique dans de nombreuses sciences humaines. Grâce aux outils informatiques, qui facilitent leur réalisation, et aux multiples canaux de diffusion (articles, sites Internet ou plateformes permettant la création de recueils de cartes, atlas et « beaux livres », pour ne parler que des productions liées au travail académique), les cartes foisonnent désormais (Cattoor, 2014; Edelson, 2013; Monmonier, 2007). L’intérêt des sciences humaines pour l’espace, qualifié de « tournant spatial », s’est largement amplifié dans les années 90 (Besse, 2017). À la même époque, le développement des humanités numériques, définies comme « an area of teaching, research, and creative expression [that] combines the power of computational technologies with the intellectual concerns of the humanities » (Offen, 2012: 565), a peu à peu offert une place de choix à la cartographie.

Le développement rapide des systèmes d’information géographique (SIG, ou GIS en anglais), qui permettent de localiser, d’analyser et de représenter des données spatiales, a particulièrement intéressé les chercheurs et donné naissance à une sous-discipline : les spatial humanities ou geohumanities (Dear, 2015). Celles-ci se nourrissent des données récoltées par des disciplines qui réinterrogent leurs sources traditionnelles à nouveaux frais, en adoptant des approches sérielles rendues possibles par la généralisation de l’informatique. Citons, à titre d’exemple, l’histoire de la littérature et l’histoire de l’art, qui ont chacune ouvert de nouvelles voies de connaissance en travaillant sur les documents associés aux productions artistiques (ego-documents, archives institutionnelles, etc.) et non plus uniquement sur ces dernières (Joyeux-Prunel, 2008; Moretti, 2000 [1997]; Santos Unamuno, 2017). Correspondances, autobiographies, catalogues d’exposition et romans contiennent de l’information spatiale. Rassemblée et encodée, celle-ci peut donner lieu à des représentations cartographiques qui rendent visibles les circulations, les relations à l’espace des personnes ou des personnages. Elles renouvellent également les perspectives dans lesquelles les œuvres sont envisagées et permettent des analyses transversales auparavant difficilement imaginables sur le plan technique.

Car, s’il est vrai que les humanités numériques ont accordé une place de choix à la cartographie, il ne faut pas oublier que des sciences telles que l’histoire ou la sociologie entretenaient depuis longtemps un rapport particulier à l’espace et à la cartographie, notamment à la suite des travaux de Fernand Braudel (1977). Ce qui est nouveau, toutefois, c’est la multiplication des documents cartographiques produits et la diversité disciplinaire de leurs auteurs. Venant d’horizons variés, les « nouveaux cartographes » des humanités numériques posent des questions inédites et développent des représentations spatiales originales (bien que souvent loin des canons traditionnels de la cartographie). Dans le même temps et de façon paradoxale, une désaffection relative face aux cartes s’observe parmi les géographes depuis les années 80 (James Wheeler parle ainsi de « mapphobia », 1998). Néanmoins, aux critiques du courant postmoderne en géographie, qui portaient sur le statut prétendument apolitique des cartes scientifiques, répondent des recherches plus récentes, offrant de nouvelles solutions techniques associées aux SIG (Offen, 2012), voire des propositions esthétiques originales, certaines clairement engagées et nourries de l’hybridation entre sciences géographiques et pratiques artistiques (Straughan, 2016; Dear, 2011). À l’instar des autres sciences humaines désormais intéressées par l’espace, il semble que la cartographie a connu à son tour un « humanistic turn » (Rossetto, 2014).

Parmi les potentialités offertes (et les défis posés) par la cartographie numérique et les SIG, l’intégration des dimensions temporelle et sensible des territoires a tout particulièrement retenu l’attention des chercheurs en sciences humaines. Une des réponses apportées par ceux-ci est le deep mapping (Bodenhamer, 2015), qui doit permettre d’évoquer la richesse des lieux et les diverses expériences et émotions qu’ils suscitent (Dodge, 2017) en superposant les couches d’information spatiale topographiques et qualitatives. Dans leur projet « Mapping the English Lake District: A Literary GIS » (2011), David Cooper et Ian Gregory proposaient par exemple de cartographier et de croiser les expériences subjectives d’écrivains et les représentations fictionnelles du Lake District en Angleterre en se basant sur des témoignages, sur des archives historiques et sur les écrits de ces auteurs. Ils mêlaient ainsi territoires vécus et imaginés et interrogeaient de façon inédite la production littéraire associée à cette région. Bien souvent, toutefois, le deep mapping se contente d’intégrer la dimension temporelle à l’étude spatiale d’événements — une prise en compte indéniablement importante, mais qui existait déjà par le passé, sous forme simplifiée, à travers la comparaison de séries de cartes. La tentation technologique (parfois justifiée par l’obtention de financements dédiés aux humanités numériques) peut faire oublier ce que l’on cherche à montrer et les meilleures voies pour y parvenir, puisqu’elle favorise le surinvestissement de la solution technique aux dépens de méthodes de représentation et d’analyse alternatives (Bol, 2015).

Au renouvellement d’intérêt pour la cartographie et ses développements techniques correspond également un deuxième registre d’attention qui porte directement sur la nature et sur la fonction de la carte : « It has been noted that, against the popularity of “the ‘m’ word” among critical social theorists […], this fascination has been followed by “little appreciation of how maps work as tools”. » (Chris Perkins, 2003, cité par Rossetto, 2014: 513-514) Selon les penseurs de la cartographie post-représentationnelle, la carte ne serait pas tant un objet d’analyse qu’un processus jamais achevé, incluant une phase de production, suivie de phases de réception et d’interprétation (Kitchin, 2013). Il importerait donc d’adjoindre, à la carte, un récit sur la carte explicitant son contexte de production et de diffusion (Caquard, 2014).

Force est toutefois de constater que cette critique, pourtant essentielle, ne semble pas avoir eu de grande influence sur les cartes qui se sont multipliées ces deux dernières décennies. Celles-ci sont rarement accompagnées de commentaires critiques portant sur leur réalisation et ne comportent pas toutes une proposition de lecture de l’information représentée. Ainsi, pour Martin Dodge :

[maps] are usually shorn from wider contextual discourse and denied more complex intertextual readings, particularly as presented on some digitization project websites. Attention focuses almost completely at the aesthetics within the map itself and little attempt is made to consider mapping as a practice or think about how particular cartographies were used to solve problems in particular places and contexts in the past. (2017: 94)

Si l’inventaire et la diffusion de cartes auprès du public sont importants, il demeure regrettable que nombre d’entre elles, aussi belles et captivantes soient-elles, restent muettes et échouent ainsi dans leur fonction informative. Deux raisons principales peuvent expliquer cela. D’une part, la carte est encore trop souvent considérée par les chercheurs non-géographes comme un aboutissement plutôt qu’un outil d’analyse à commenter (ce qui conforte la critique de la cartographie post-représentationnelle). D’autre part, cela peut aussi découler du contexte de production de ces cartes ou de ces recueils de cartes (celui-là même qui n’est pas documenté). En effet, pour mettre à disposition de tels documents, pour inventorier et numériser les cartes anciennes ou pour réaliser des cartographies nouvelles, il faut beaucoup de moyens techniques et de temps : « Even the most technologically basic of these resources is the result of a great deal of intellectual and technical effort, and of a substantial investment of time, money, and equipment, all of which are perpetually limiting factors in the worlds of academia » (Zacek, 2016: 168). Rares sont donc les projets qui parviennent à concilier les deux ambitions : rassembler des données originales et produire des savoirs neufs à travers leur analyse (volet scientifique), et les diffuser de manière efficace, afin d’assurer leur pérennité et de permettre leur intégration à de nouveaux projets de recherche (volet technique).

Cet article présente un atlas culturel développé dans le cadre d’un projet de recherche interdisciplinaire mené à Bruxelles et auquel l’auteure a été étroitement associée. Les conditions de réalisation, les ambitions et les productions finales de cet exemple concret y sont examinées. Il s’agit de donner à voir, non seulement les difficultés posées par un semblable projet, mais aussi les apports de cette expérience cartographique pour une équipe de chercheurs venus d’horizons disciplinaires différents.

Un collectif interdisciplinaire imagine un atlas culturel diachronique

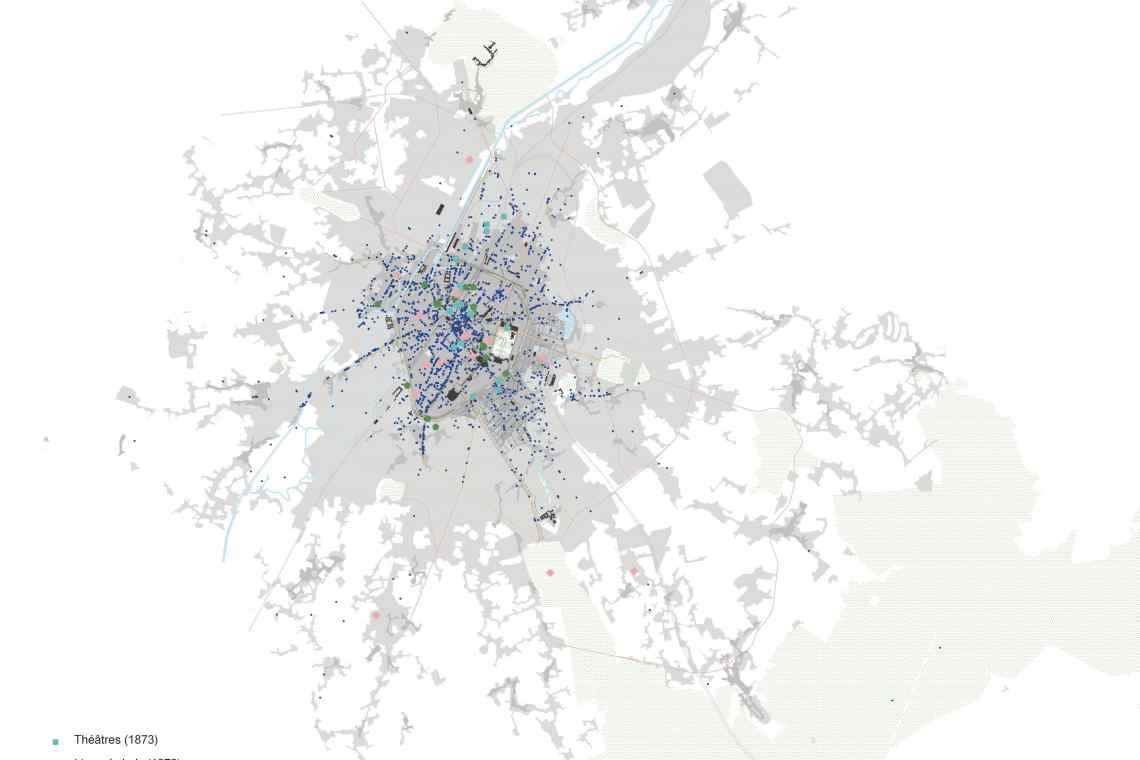

L’atlas BruCSEL2 (Brussels’ Creation, Spectacles, Entertainment Locations) a été réalisé dans le cadre du projet de recherche MICM-arc3 (Université libre de Bruxelles, 2012-2017). Une des ambitions de l’équipe pluridisciplinaire rassemblée autour du projet (architecture, géographie, histoire, musicologie et littérature) était d’examiner ce que les logiques territoriales de la création et de la diffusion artistiques devaient aux mobilités dans la ville et, inversement, la manière dont ces mobilités et leurs lieux étaient infléchis par la création artistique. Il s’agissait également d’évaluer la contribution de ces liens entre culture et mobilité à la formation de l’identité métropolitaine bruxelloise, troisième pilier des recherches entreprises par le groupe de chercheurs.

Rapidement, l’idée de produire un atlas virtuel associé à une base de données spatiales s’est imposée : l’outil, qu’il fallait entièrement développer, allait permettre de constituer et de mettre en ligne une base de données diachronique inédite sur la vie artistique et culturelle de Bruxelles de la fin du XVIIIe au XXIe siècle, mais aussi de cartographier les données spatiales récoltées et ainsi de faire émerger de nouvelles connaissances sur le territoire et les thèmes étudiés. L’ambition était donc de faire de l’atlas autant un outil de recherche que de valorisation. Il s’agissait de rassembler et de créer des données, de les uniformiser, de localiser celles à caractère spatial et, enfin, de les représenter sous forme de cartes thématiques ou synthétiques ouvrant la voie à la discussion des hypothèses émises en amont. Idéalement, une fois réalisé, l’outil se serait présenté en ligne comme une interface de cartographie simplifiée assortie d’un curseur historique. En sélectionnant les données, le fond de plan, l’échelle et la période historique, l’utilisateur aurait pu produire un grand nombre de cartes, voire en proposer de nouvelles en devenant contributeur de la base de données spatiales.

Quiconque s’est essayé à la création de bases de données diachroniques et à leur cartographie réalisera l’ampleur de la tâche. Au gré des travaux menés par l’équipe, des priorités durent être établies, d’une part, en matière de collecte de données, d’autre part, en termes techniques, et ce, afin de produire dans le temps imparti les cartes et les analyses souhaitées. Celles-ci sont le résultat d’un travail entamé par l’identification des sources de données existantes pour traiter d’un thème, et achevé par l’analyse des cartes réalisées. Pour ce faire, toute une série d’étapes fut nécessaire, notamment la création d’un outil de géolocalisation des informations historiques, qui constitue in fine l’un des résultats les plus durables du projet.

Des données à la méta-analyse : les étapes de la mise en œuvre

Sélectionner ce qui sera représenté

À la différence d’autres projets cartographiques numériques construits autour d’un corpus ou d’un type de sources précis4, le projet d’atlas bruxellois reposait sur la thématique large de la vie culturelle. La première étape fut donc l’élaboration de catégories devant permettre de répertorier efficacement les lieux de culture retenus. En fonction des intérêts et des expertises des membres de l’équipe, mais aussi de la disponibilité des données aux époques envisagées, une liste relativement importante de lieux fut établie, regroupant tant des salles de spectacle que des résidences d’artistes, intégrant un large éventail de disciplines artistiques et variant les échelles de collecte de données en fonction des questions posées par le projet. Les travaux du groupe ayant comme borne inférieure le tournant des XVIIIe-XIXe siècles, il importait également de pouvoir disposer de données comparables sur une période de deux siècles. Par ailleurs, en plus de rassembler les noms des lieux, il fallait trouver leurs adresses, en vue de constituer les planches de l’atlas. Dans celui-ci, chaque ensemble de cartes thématiques s’accompagne par conséquent d’une présentation des sources mobilisées et de leurs spécificités, puisque les définitions précises des items répertoriés varient en fonction des sources et des époques.

Critiquer les sources

Le cas des lieux de théâtre est intéressant, car il a soulevé de nombreuses questions. Pour recenser les adresses des théâtres au début de la période étudiée, il n’était pas possible d’utiliser des annuaires commerciaux tels que le XIXe siècle en produisit un peu plus tard — Mertens et Rosez en Belgique, Didot et Bottin en France, Kelly’s en Angleterre. Ne pouvant inventorier directement les lieux à partir de sources primaires, les chercheurs se sont référés à une source secondaire : un inventaire des théâtres bruxellois publié par Lionel Renieu. Dans l’Histoire des théâtres de Bruxelles depuis leur origine jusqu’à ce jour (1928), l’auteur répertorie plus de 300 établissements, en indiquant généralement leurs dates de début et de fin d’activité. Cependant, en procédant à l’encodage systématique de l’ouvrage, des doutes sont apparus quant à la justesse des informations présentées (notamment en ce qui a trait aux périodes d’activité), mais également quant à la nature des lieux recensés dans cet inventaire. Comment considérer des théâtres qui n’ont eu qu’une brève existence, ceux dont l’auteur ne mentionne pas la date de fin d’activité ou ceux dont l’activité semble relever davantage du divertissement que de l’art dramatique proprement dit? Face à ces questions, seule une patiente recherche dans les archives aurait pu apporter d’éventuels éléments de réponse. Étant donné l’ampleur du projet d’atlas et la diversité des lieux à prendre en compte, un tel travail de vérification et de complétion n’a pu être entrepris, la collecte de données variées l’ayant emporté sur l’idéal d’exhaustivité de chaque catégorie.

Compiler les données

Un autre enjeu important a trait aux sources et aux types de données répertoriées. Quel niveau de précision retenir lors de la collecte des informations? Pour les théâtres, justement, des indications sur le style architectural, sur la jauge, sur le répertoire ou sur le public étaient-elles pertinentes dans le cadre de ce projet? La création de la base de données rassemblant toutes les informations sur les lieux retenus a probablement été l’étape la plus délicate du processus et fut sujette à de nombreuses discussions entre les chercheurs, rejoints par un collaborateur extérieur expert en bases de données. Au bout d’échanges parfois prolongés, concernant notamment la possible inclusion d’informations portant sur les imaginaires associés aux lieux étudiés (œuvres de fictions, mémoires, etc.), l’argument d’efficacité l’a finalement emporté. Afin d’accélérer la collecte des données et de permettre leur cartographie, seules des informations factuelles fondamentales seraient regroupées : nom de l’établissement, période d’activité, adresse précise et catégorie de lieux.

De la même manière, en prévision de la cartographie thématique, ces catégories de lieux ont été réduites lors de la compilation des inventaires sous la forme d’une base de données. La catégorie des débits de boissons dans les années 1870, par exemple, résulte de la combinaison de listes d’estaminets, de cafés et de marchands de vins et de liqueurs. Par-delà la volonté initiale de rassembler le plus d’informations possible, la nécessité d’aboutir à la phase d’analyse dans le temps imparti du projet a forcé les chercheurs à ne retenir que quelques catégories de lieux, visuellement différenciables sur un nombre de cartes limité.

Géolocaliser les données d’adresse manuellement…

Aussi sophistiqués que soient les logiciels de cartographie utilisés, ils ne permettent pas de localiser l’information du passé comme ils peuvent le faire avec les données actuelles (en utilisant par exemple les bases de données spatiales d’OpenStreetMap ou de Google Maps). En effet, la seule évocation des travaux gigantesques entrepris dans le centre-ville de Bruxelles durant les XIXe et XXe siècles (le voûtement de la Senne, l’embellissement du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, la construction du Palais de justice, la jonction Nord-Midi) permet de prendre la mesure des transformations parfois radicales qu’a connu l’espace bruxellois durant la période couverte par l’atlas. Aux rues qui ont disparu et à celles qui ont été créées, il faut ajouter les cas, moins spectaculaires mais tout aussi importants pour qui cherche à retrouver une adresse historique, des changements de nom ou de numérotation des rues au cours du temps.

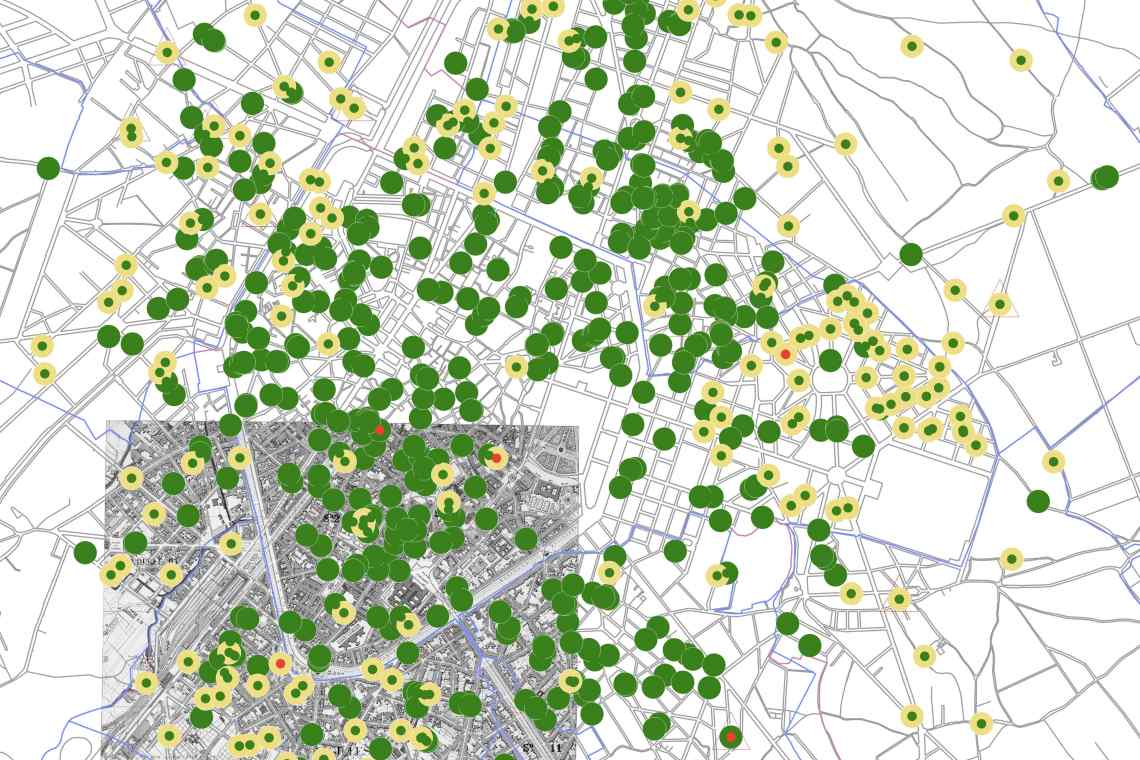

Les premières cartes réalisées par les membres de MICM-arc, reproduites dans diverses publications et rassemblées ensuite dans l’atlas, sont le résultat d’un patient travail de localisation manuelle au sein d’un territoire bruxellois changeant : une reconstitution adresse par adresse, basée sur le recoupement de plans cadastraux, de cartes avec index des rues et de la description de leur composition dans les annuaires du commerce et de l’industrie Mertens et Rosez (Debroux, 2013; Debroux, 2014; Debroux, 2015b). Avec les sources adéquates et sans interruption du travail, une journée de huit heures permet au chercheur de localiser une centaine d’adresses et de les reporter dans le SIG qu’il utilisera ensuite. Pour une carte comme celle des débits de boissons précédemment évoquée, les quelque 2300 lieux répertoriés auraient donc demandé une vingtaine de jours de travail.

…ou en construisant l’outil adapté

Confrontée à l’ampleur de la tâche et à la multiplication des jeux de données anciennes à cartographier, l’équipe décida d’investir dans le développement d’un nouvel outil de géolocalisation de l’information, baptisé Brussels historical Geographical Information System (BhiGIS5). Composé d’un référentiel spatial (la digitalisation d’un plan cadastral géométriquement exact de 1893) et d’un index géographique associés à un module de recherche et de positionnement de points aux adresses, cet outil a permis de localiser les 2300 débits de boissons que comptait Bruxelles au début des années 1870 en quelques minutes! Le chercheur conserve toutefois un rôle dans le processus : les résultats produits par BhiGIS sont munis d’un indicateur de fiabilité permettant de repérer les adresses que le logiciel n’a pu localiser avec exactitude. Il s’agit alors pour le chercheur de contrôler les points incertains et d’en améliorer manuellement le positionnement en se référant à d’autres plans et documents (dans l’exemple des débits de boissons, en ayant recours à des plans-index de rues plus proches temporellement des données que ne l’est l’outil de géolocalisation).

Largement utilisé pour l’atlas BruCSEL, BhiGIS a permis de réaliser des cartes qui n’auraient pas pu l’être par la localisation manuelle des adresses, faute de moyens humains et de temps. Pour la même raison, les résultats bruts de géolocalisation ont été utilisés dans la majorité de l’atlas, sans travail de vérification et de correction manuelle des adresses. En dépit de l’apparente précision des points localisés, une incertitude demeure, particulièrement en ce qui concerne les cartes présentant les données les plus éloignées du calibrage temporel de BhiGIS (1893) ou pour les adresses situées dans les zones faiblement urbanisées.

Intégrer l’ensemble des données

En raison du temps requis par la conceptualisation de la base de données et de l’atlas qui allait en découler, certains aspects du projet évoluèrent isolément, à un rythme différent. C’est le cas des représentations littéraires de l’espace étudié, dont on a vu qu’elles ont finalement été écartées de la base de données, mais pas de l’atlas. Plusieurs chercheurs ont donc mené un travail parallèle d’inventaire et de représentation cartographique de l’espace bruxellois tel qu’il se présentait dans des romans panoramiques de la seconde moitié du XIXe siècle (Aron, 2017; Debroux, 2015a; Debroux, 2015c). Ce travail a donné lieu à la production d’un corpus cartographique conçu en fonction de besoins propres à ces travaux géolittéraires et à leur publication. Issues du travail d’une partie des membres de MICM-arc mais répondant aux questions posées par le collectif dans son ensemble, ces cartes purent in fine être intégrées telles quelles au recueil. Il en fut de même pour certaines cartes réalisées par des chercheurs travaillant sur des thématiques complémentaires, mais dont les modes de représentation (et notamment d’agrégation des données) avaient fait l’objet de choix différents (travaux sur les lieux de récital [Debroux, 2014]; sur la géographie des écrivains et des lieux d’édition [Debroux, 2015b]). Ces documents cartographiques réalisés en amont de la production de l’atlas furent produits sans l’aide de l’outil de géolocalisation BhiGIS. Si la localisation de ces données prit un temps considérable, elle se fit toutefois avec une meilleure précision, puisque la vérification des adresses fut effectuée au fil du processus. Pour cette raison, il fut décidé d’insérer les cartes dans leur mise en page d’origine au sein de l’atlas, en assumant la rupture stylistique que celles-ci engendraient, afin de ne pas dégrader la qualité de leurs résultats en réintroduisant les données sous-jacentes dans BhiGIS.

Pour les cartes inédites, présentées pour la première fois dans l’atlas et réalisées grâce au nouvel outil de géolocalisation, un mode de représentation très simple et identique pour toutes les époques fut retenu : les adresses furent conservées telles que localisées par le logiciel de géolocalisation (sans vérification), seuls devaient varier les symboles et couleurs associés aux catégories de lieux, afin de les distinguer. L’appariement des données suivit ensuite des logiques thématiques et temporelles. Six seuils chronologiques furent choisis (1800, 1860, 1920, 1945, 1980, 2010), délimitant cinq périodes distinctes d’agrégation des données.

Contextualiser les données

Afin d’entrecroiser les trois thèmes du projet — culture, mobilité et identité métropolitaine — et ainsi répondre aux hypothèses formulées collectivement en amont de la réalisation des planches de l’atlas, les données spatiales récoltées furent finalement apposées sur des fonds de plan originaux combinant infrastructures de mobilité et repères bâtis emblématiques. Ce faisant, les cartes exposaient volontairement leur dimension subjective : en se détachant d’une représentation objective du réseau infrastructurel, les fonds de plan reprenaient des panoramas et des éléments de paysage définis à l’aide de la sélection faite par des guides touristiques contemporains aux cinq périodes délimitées. Ceux-ci, à travers les conseils et les parcours qu’ils proposent, rendent compte des monuments et institutions qui marquent le paysage bruxellois à leurs époques respectives. L’esthétique de ces fonds de plan et l’intégration des données furent ainsi l’objet d’un ultime compromis entre les différentes sensibilités disciplinaires des membres de l’équipe. Il s’agissait d’aboutir à un résultat visuellement attirant, mais n’occultant pas la perception du développement urbain ni la lisibilité de l’information.

Heurts et bonheurs de la carte

Une bonne carte vaut mieux qu’un long discours […]; c’est vrai, au sens qu’elle suscite de longs discours :

elle fait naître des doutes, elle inspire des idées et éveille des curiosités.

Elle pose de nouvelles questions, nous entraîne vers de nouvelles solutions.

Franco Moretti6.

L’outil de réflexion puissant que représente un atlas, de par sa capacité de synthèse de l’information spatiale, s’accompagne d’une apparente exhaustivité de l’information présentée. Or, comme toute information, celle-ci est le résultat d’un travail de sélection, marqué par des contraintes dues aux sources, par le temps disponible pour mener la recherche et par les choix posés en termes de représentation, dont celui ou celle qui consulte la carte doit prendre conscience et effectuer la critique.

L’exemple de l’atlas produit dans le cadre du projet MICM-arc a montré qu’à chaque étape du processus cartographique, des choix s’opèrent, et que ceux-ci dépendent non seulement des questions de recherche associées à la carte, mais également des conditions matérielles de sa réalisation. Dans le cas de l’atlas bruxellois, l’ensemble du développement s’est étendu sur trois années : ce délai, qui peut paraître long, fut en réalité très limité pour une équipe qui rassemblait des données et les analysait, en même temps qu’elle pensait les moyens de la diffusion de ses résultats de recherche. Au final, les ambitions de l’atlas BruCSEL furent drastiquement revues à la baisse : au lieu du SIG interactif en ligne initialement envisagé, il se présente sous la forme d’une publication fixe au format PDF intégrant des cartes sélectionnées et commentées par l’équipe. Ces cartes figées permettent une analyse spatiale et des comparaisons. Elles rendent toutefois caduque l’exploitation des métadonnées intégrées dans la base de données qui servit de point de départ à la cartographie. Par ailleurs, pour les raisons évoquées plus haut et en dépit de l’apparence soignée des cartes, leur niveau d’exactitude varie fortement selon les époques (ce dont le lecteur est averti en début d’ouvrage, mais pas lorsqu’il a les cartes sous les yeux).

Malgré ses limites, cette aventure cartographique aboutit à trois résultats importants. Tout d’abord, l’atlas a permis la création de savoirs inédits sur la vie culturelle bruxelloise grâce à la production de données variées et à leur analyse croisée. Le caractère multidisciplinaire des chercheurs impliqués a favorisé la prise en compte de données de natures différentes (quantitatives et qualitatives, lieux vécus et représentés). La présence d’historiens et d’architectes a mis l’évolution du tissu urbain bruxellois au centre du processus cartographique, ce qui a notamment permis aux chercheurs de déterminer les seuils historiques de la représentation cartographique des données. Ce faisant, l’équipe entendait éviter deux des principaux écueils dont souffrent certaines productions cartographiques des humanités numériques :

While mapping and representation technologies have been constantly changing, the results have mostly remained the same, i.e., static and objective (or misleadingly objective) images of a city. These kinds of maps would seem to fail to take two major aspects into consideration: first, the evolution of urban form […] and second, socio-spatial relations, i.e., the significance of forms and places, including perceptions of cities (as well as their perceived changes) which will always differ according to social, gender-based, internal/external factors, or other points of view. (Rau, 2014: v)

Ensuite, au-delà du recueil de cartes et des commentaires produits, un deuxième apport important pour les recherches futures sur l’espace bruxellois se trouve être le développement de l’outil de géolocalisation historique, BhiGIS. Désormais utilisé régulièrement par des chercheurs de différentes universités et disciplines, celui-ci continue de s’améliorer et est destiné à être mis en ligne, une fois stabilisé. Un tel outil, qui permet des gains de temps considérables (de plusieurs jours à quelques minutes), demande des moyens importants pour son développement. Sans un projet de recherche d’ampleur, disposant de temps et de quelques moyens humains et financiers, il n’aurait jamais vu le jour.

Enfin, le processus non linéaire que représente la réalisation de l’atlas, depuis sa conceptualisation jusqu’à son commentaire, a offert à des chercheurs d’horizons différents une « zone d’échanges » aboutissant à un dialogue interdisciplinaire concret (Allen, 2015; MacEachren, 2000; Massot, 2014). Ainsi, comme le rappelait Moretti aux non-géographes dans la citation mise en exergue de cette conclusion, la carte est un point de départ : elle apporte autant de réponses que de nouvelles questions, que celles-ci soient théoriques, techniques ou esthétiques. Et aujourd’hui, ce ne sont plus uniquement les géographes qui tentent d’y répondre.

La tentation de la carte peut donc être forte, et plus encore celle du SIG. Il convient toutefois de ne pas oublier que la technologie ne résout pas les écueils fondamentaux de la cartographie : celui de la définition de l’objet et de la question (que veut-on montrer, à travers quoi et comment?) et celui de l’identification des sources adéquates (notamment face aux séries diachroniques). Au contraire, le développement de SIG génère de nouvelles interrogations, dont celle, non négligeable, du coût de développement de l’outil. Ainsi, dans le contexte actuel du financement de la recherche qui favorise largement les humanités numériques (Zacek, 2016), il importe de rappeler qu’une carte n’est ni une simple illustration ni une fin en soi, mais un puissant outil de communication et d’analyse.

- 1. SCHULTEN, Susan. 2011. « Digital Geography and the Study of American History », citée dans Alla Ivanchikova. 2017. « Literary Geographies. Creative Mapping Assignments in a Humanities Classroom ». College Literature, vol. 44, no 4, p. 677.

- 2. Par mesure de sécurité suite à un piratage informatique, l’accès au site Internet de l’atlas est temporairement limité. Le site sera remis en ligne dès que possible.

- 3. Deux sites Internet conservent la mémoire de ce projet désormais achevé : le premier (micmarc.ulb.ac.be) présente les chercheuses et chercheurs activement impliqués durant les cinq années d’existence du projet, le second (micmexpo.ulb.be) prend la forme d’une exposition virtuelle valorisant les connaissances produites sous une forme synthétique et illustrée.

- 4. Citons l’exemple du projet Artl@s développé au sein du département d’Histoire et théorie des arts de l’École normale supérieure de Paris, qui repose sur l’alimentation d’une sièclesque base de données consacrée aux catalogues d’exposition parus depuis le XIXe siècle.

- 5. Développé au sein de l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (Université libre de Bruxelles), l’outil de géolocalisation BhiGIS n’est pour l’instant accessible qu’aux chercheurs qui en font la demande; leurs données contribuent à tester et à améliorer l’outil. À terme, BhiGIS est destiné à être mis à la disposition du public et enrichi de nouveaux référentiels spatiaux.

- 6. MORETTI, Franco. 2000 [1997]. Atlas du roman européen. 1800-1900, traduit par Jérôme Nicolas. Paris : Éditions du Seuil, p. 10.