Dire que le réseau Internet a beaucoup évolué en vingt ans est une lapalissade. En 1997, Internet n’existait que depuis six ans (ou trois ans si nous retenons 1994 comme l’année de commercialisation du Web). Le Wi-Fi n’était pas encore implanté, il fallait se connecter avec un modem 56k sur sa ligne téléphonique. Les vitesses de téléchargement étaient basses : les images apparaissaient une ligne à la fois. À l’époque, seulement 9 % des maisons en Amérique du Nord avaient Internet, comparativement à plus de 90 % en 2018. Netscape Navigator était le principal fureteur, et nous écrivions des courriels sur aol.com (America Online) et hotmail.com. Les moteurs de recherche utilisés étaient Yahoo, Lycos et AltaVista. Google venait à peine d’être créé. Geocities permettait de monter ses propres pages Web, qui se retrouvaient par la suite groupées en « quartiers », c’est-à-dire en regroupements thématiques ou commerciaux identifiés par des noms à caractère urbain.

Internet était essentiellement un réseau textuel et non iconique. Les communautés en ligne, qui avaient commencé à s’implanter bien avant la commercialisation du Web, interagissaient par du texte, sans image pour accompagner leurs propos. C’était un monde d’écrits, où l’épistolaire s’imposait comme mode majeur. Pour John Perry Barlow, qui a témoigné de sa participation au babillard communautaire The WELL (Whole Earth 'Lectronic Link), dans ce monde silencieux, toutes les conversations se faisaient par l’entremise d’un clavier. Pour entrer dans cet univers, a-t-il expliqué, il fallait abandonner à la fois son corps et sa réalité pour ne devenir qu’un être de mots. Nous pouvions voir ce que nos voisins disaient ou avaient dit récemment, mais pas ce à quoi ils ressemblaient ou quel était leur environnement immédiat (Barlow, 1990). Les représentations de soi étaient minimales, surtout lorsqu’on les compare aux structures complexes et prolixes d’aujourd’hui (Georges, 2010: 74).

Nous étions loin en effet du Web 2.0, le Web social marqué par l’omniprésence des réseaux sociaux et de l’image, ou encore du Web sémantique et du Web des objets. Cependant, cette prédominance du texte n’était pas un frein à l’exploration d’une nouvelle réalité sémiotique et communicationnelle. Les échanges à caractère sexuel y étaient d’ailleurs nombreux et se développaient selon leur propre logique, et le fait que les mots gouvernaient sans partage cet espace ne réduisait en rien leur charge érotique. Comme le signale Gareth Branwyn, « [e]very computer information service, large or small, ha[d] lurking within its bits and bytes an active subculture of users engaged in text-based sexual exchanges. » (1994: 224) Internet était un monde parallèle, fermé sur lui-même, qui se développait presque en opposition à la réalité de tous les jours. Les relations qui s’y nouaient donnaient rarement lieu à des rencontres en personne : « Rather, the participants [were] content to return night after night to explore the odd brand of interactive and sexually explicit storytelling. » (224)

Les représentations qu’on se faisait du réseau étaient aussi fort différentes de ce que nous connaissons aujourd’hui. Si les dernières années ont été marquées par une posture décrite comme « post-Internet » (Connor, 2018; Lamy de la Chapelle, 2013) — au sens où le réseau ne se conçoit plus comme un lieu distinct, séparé du monde —, à la fin des années 90, nous en étions encore à imaginer les possibilités d’Internet. Nous avions peut-être quitté l’utopie des premiers temps, ceux de la précommercialisation du Web (Kluitenberg, 2008 [1999]: 293), mais le réseau ne faisait que commencer à se développer et ces débuts amenaient leur lot de préconceptions. Nous en parlions encore comme d’un cyberespace, à la manière de William Gibson dans son roman de science-fiction Neuromancer (1984) : un univers cybernétique de relations entre des données représentées de manière graphique. Ce monde était décrit et pensé comme une réalité virtuelle, régie par un ordinateur (Vitali-Rosati, 2012) et dont l’expérience était essentiellement médiatisée par des dispositifs techniques, ce qui provoquait son lot de tensions et d’oppositions.

En fait, entre le cyberespace et le post-Internet, nous avons assisté à une banalisation du monde virtuel. S’il s’est d’abord déployé comme une hétérotopie, un espace autre en voie d’autonomisation et proposant sa propre version du monde et de ses modes de connaissance (Hert, 1999), il en est venu, au gré de ses développements, à s’enchevêtrer dans le monde réel. Et la séparation initiale entre mondes réel et virtuel, qu’on peut décrire comme un dualisme numérique très stérile (Lalonde, 2018: 192), s’est estompée.

Pour faire un portrait rapide de cette transformation de nos conceptions d’Internet et du virtuel, je procéderai dans les pages qui suivent à une lecture croisée de deux romans nord-américains dont la publication est séparée par plus de vingt ans et qui mettent en jeu des versions fort contrastées du virtuel. Le premier est (As Francesca) de Martha Baer, paru en 1997 chez Broadway Books, à New York (et réédité en 1998). L’ouvrage avait d’abord été diffusé comme feuilleton sur le site HotWired, la version Web du magazine Wired. Le second est De synthèse de l’écrivaine québécoise Karoline Georges, paru en 2018 aux Éditions Alto, à Québec (Prix du Gouverneur général du Canada 2018 dans la catégorie « romans »).

Ces deux récits ont en commun de jouer sur les liens complexes qui se tissent entre le virtuel et le réel. Tandis que chez Baer, les deux univers sont en tension et s’opposent comme les deux faces d’une situation polarisée qu’elles viennent exacerber, chez Georges, ils se complètent, et leurs multiples relations viennent dénouer une impasse. Ce qui s’oppose ouvertement dans le premier se complète dans le second. C’est dire que ces deux romans nous offrent, à vingt ans de distance, un rapport à Internet et au monde virtuel transformé de façon majeure, ce que l’idée même d’un post-Internet illustre parfaitement.

Nous ne pouvons évidemment, en comparant deux romans que des décennies séparent, rendre compte de façon détaillée de l’évolution de notre utilisation d’Internet. Mais, nous pouvons évaluer le chemin parcouru et, surtout, en identifiant certains éléments saillants (les formes énonciatives, le rapport au corps, le clivage entre les deux mondes), montrer de quelle manière notre rapport imaginaire au Web a évolué. De synthèse n’est pas un point d’arrivée, tout comme (As Francesca) n’est pas un point de départ, mais les deux romans, lus côte à côte, permettent tout de même de distinguer certains jalons de cette histoire : la généralisation de l’utilisation du Web, par exemple, qui est devenue mondiale; l’accélération des capacités de traitement des puces électroniques et du réseau téléphonique, qui a favorisé la transmission d’images et de vidéos; le développement des plateformes de réseaux sociaux, dont l’impact sur les marqueurs d’identité et les représentations de soi a été considérable; l’implantation de la téléphonie cellulaire, qui a rendu le réseau ubiquitaire et conduit à une dissolution graduelle des frontières entre le virtuel et le réel; etc.

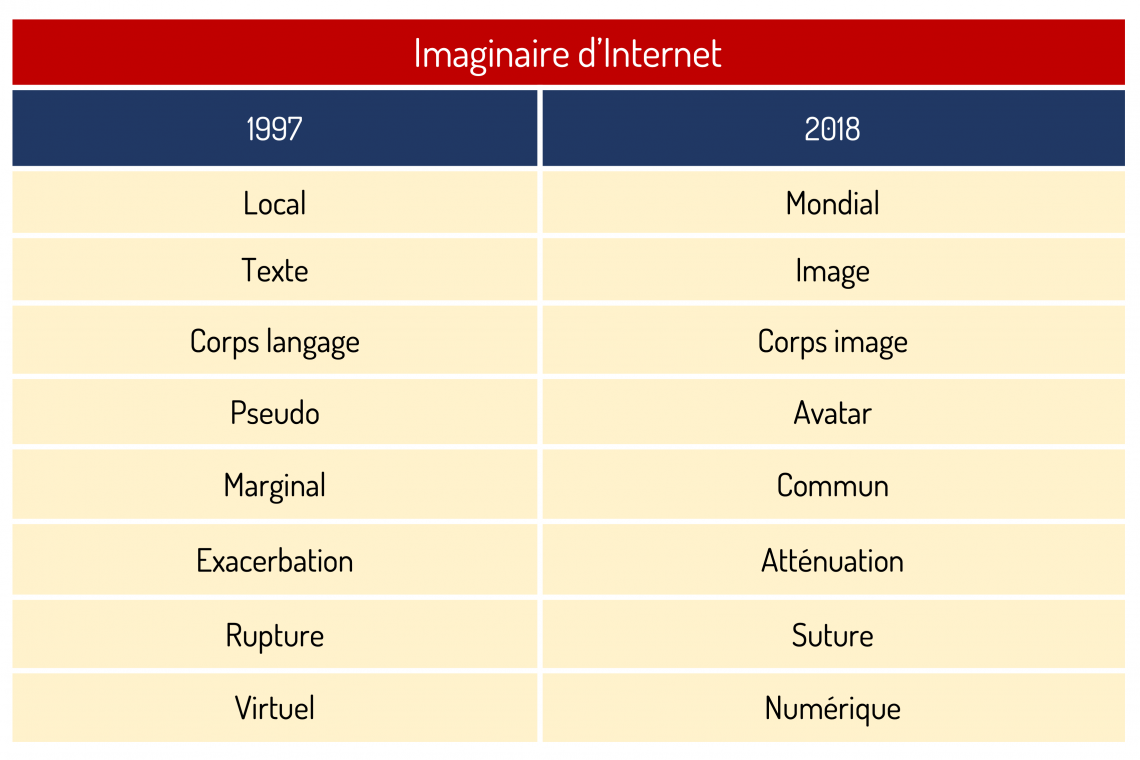

Le tableau ci-contre vient synthétiser l’écart entre les conceptions d’Internet qui s’affrontent dans les deux romans. Il permet notamment de distinguer le virtuel, terme peu à peu devenu désuet, et le numérique, terme actuellement accepté. Ces valeurs antithétiques seront présentes tout au long de notre lecture croisée.

La double vie

(As Francesca) met en scène une jeune femme ambitieuse et carriériste, Elaine Botsch, qui travaille au service du budget d’une grande firme, Poplar & Skeen. Elle est en voie d’obtenir une importante promotion, ce qu’elle désire ardemment. Sa vie professionnelle est pourtant l’antithèse de sa vie personnelle, car la nuit, quand elle est de retour chez elle, Elaine ne se contente pas de regarder la télévision : elle se rend plutôt sur des forums de discussion spécialisés où elle participe, sous le pseudonyme de Francesca, à des rituels sadomasochistes. Son ascension professionnelle lumineuse est la contrepartie inversée de ses descentes nocturnes dans des pratiques sexuelles marginales, où de maître elle devient esclave, sous la férule de la dominatrice Inez.

Ces expériences nocturnes sont virtuelles : elles ont lieu dans le cyberespace et se déroulent les mains sur le clavier et le regard rivé à des lignes de texte défilant à l’écran. Mais, pour imaginaires qu’elles soient, ces expériences n’en sont pas moins captivantes et sexuellement satisfaisantes. Le clavardage permet en fait la réunion de sphères d’activités distinctes : technico-pratiques, d’un côté, et érotico-virtuelles, de l’autre. Cette relation étroite apparaît dès la première description de clavardage, au début du roman :

At eleven, I’d taken off my shoes and dimmed the lights, and at three past the hour, I’d logged on as “Francesca”.

[…] Inez wasted no time. I was already pinned up against the wall with my hands between my legs by the time my software had finished building our private screen. “Your back is cold against the plaster,” her words said, “but your fingers are hot like oil.” (Baer, 1998 [1997]: 10)

De multiples éléments sont à l’œuvre dans cette courte description, éléments qui témoignent du type singulier d’expérience du virtuel ancré dans la technologie de la fin des années 90. Le dispositif employé, qui paraît maintenant périmé, n’en demeure pas moins d’une grande efficacité imaginaire. Le premier élément qui saute aux yeux est la lenteur du chargement de l’interface (« by the time my software had finished building our private screen »), lenteur d’autant plus exaspérante qu’elle s’oppose à l’urgence de la situation. Viennent ensuite l’anonymat des partenaires (Inez comme Francesca sont des pseudonymes) et l’effacement de la distinction entre corps réel et corps imaginaire (nous passons allègrement d’un corps virtuel, « I was already pinned up against the wall », à un corps réel, « with my hand between my legs »), et par conséquent la coprésence complémentaire de ces deux corps. Puis, s’ajoutent l’efficacité érotique de la rencontre malgré le caractère froid, voire anti-érotique du dispositif, la puissance partagée de la charge imaginaire de la situation, car elle semble exciter les deux partenaires également, et ultimement le jeu d’équivalence entre les formes énonciatives, l’écrit s’imposant comme une forme de parole. L’extrait est tout en contraste, jouant le lent contre le rapide, le froid contre le chaud, le public contre le privé, l’écrit contre l’oralité, le virtuel contre le réel.

Dans le roman, les deux univers sont nettement séparés, et leurs valeurs, aux antipodes les unes des autres. Les contacts sont craints comme la peste : ce sont deux mondes clos qui évoluent côte à côte, le positif de l’un étant alimenté par le négatif de l’autre, comme si le démon de Maxwell y travaillait en sourdine. D’ailleurs, dès que la frontière se dissout, quand Elaine oublie de s’identifier sous son pseudo Francesca et entre dans le donjon à visage découvert, tout s’embrouille, sa vie se défait et l’entropie commence à gagner du terrain. La promotion qu’elle souhaitait ardemment recevoir lui échappe, ses alliés l’abandonnent, elle perd tous ses charmes. Son monde déraille littéralement. Cette énergie qu’elle puisait dans ses activités nocturnes et illicites se tarit.

Dans le roman de Karoline Georges, De synthèse, les choses se passent plus sagement, sur le mode de l’habitude. Si (As Francesca) nous offre une entrée dans le monde virtuel sur le mode de l’urgence et d’une sexualité exacerbée, De synthèse le fait sans tension. D’ailleurs, nous ne sommes pas dans le singulier, mais le général, une périodicité suggérée par l’adjectif indéfini « chaque » :

Chaque jour, je désinfecte mon masque et mes gants de travail. […]

Chaque jour, j’hydrate mon visage et mes mains, je m’étire. J’avale une barre de protéines avec un demi-litre d’eau. Je m’assure que le sol de l’atelier est propre; j’y installe mon tapis de déplacement. J’enfile le casque et les gants.

Puis je traverse.

J’entre en réalité virtuelle et je retrouve Anouk, mon avatar composé de meshes et d’un patchwork de textures photographiques en résolution 16K, qui se tient toujours là, devant moi. Sa peau semble plus réelle que la mienne. Son regard plus lumineux. (2018: 14-15)

Nous sommes cette fois confrontés à un rituel établi, à un enchaînement d’actions dûment organisé, comme un script qui se répète sans importante variation. Nous ne sommes plus dans l’urgence ou la crise, mais dans l’habitude, dans une manière d’être non problématique, ce qui se comprend tout à fait vingt ans plus tard. Le monde virtuel n’est plus une menace, ses lieux ne sont plus sordides ou marginaux. Internet n’apparaît pas comme le cadre d’une entreprise périlleuse ou illicite : il est plutôt celui d’une pratique quotidienne avec son espace propre et ses étapes préparatoires, où le matériel informatique tout autant que l’équipement et les vivres sont inspectés. La narratrice entre en réalité virtuelle comme on pénètre dans un sanctuaire, calmement et méthodiquement. Ce n’est pas pour elle un passe-temps ou une échappatoire, voire une pratique illicite, mais une occupation avec ses principes et son éthique. Et ce qui l’y attend est un avatar, un personnage virtuel construit pour la représenter dans ce monde virtuel.

Nous remarquons aisément la distance parcourue. Francesca, le pseudo, est devenu Anouk, l’avatar. C’est une contrepartie graphique et non uniquement imaginaire, visuelle et non textuelle, structurée et non improvisée, pérenne plutôt que ponctuelle, de la narratrice. Le dispositif principal d’accès au monde virtuel n’est plus le clavier, mais le casque et les gants. Avec Anouk, la narratrice ne recherche pas l’action, mais la contemplation, elle n’entend pas s’immerger dans un monde de convulsions et de jouissance, mais de dissolution et d’extase. Elle cherche à devenir image, à ne faire qu’un avec le virtuel. Ce n’est pas une version érotisée d’elle-même qu’elle convoite, au cœur d’un univers de sensations, mais une version améliorée, voire sublimée, dotée d’un regard lumineux, d’une peau parfaite et d’une existence assagie (Gervais et Tremblay-Gaudette, 2017: 226-230).

Des destins contrastés

De synthèse raconte l’histoire d’une femme qui, au moment de la maladie et de la mort de sa mère, fait le point sur sa propre vie et sur son rapport à l’écran, que ce soit celui de la télévision, qui a bercé son enfance avec ses personnages attachants et ses fictions juvéniles, ou celui de l’ordinateur, qu’elle utilise pour animer Anouk, son avatar. La narratrice a longtemps travaillé comme mannequin, fuyant dans le monde des images, le monde de la mode, des versions stylisées de soi, mais faites par d’autres — photographes, maquilleurs, designers. Sur ces photos, elle n’était qu’un objet investi par le regard de l’autre. Elle cherchait de cette façon à s’éloigner de sa famille dysphorique, marquée par l’alcoolisme et la violence de son père. En effet, si son histoire personnelle était insupportable, elle a vite compris que le monde aseptisé de la mode parvenait à la protéger en créant un décalage entre sa vie familiale et son image. Mais cet écart finit par lui paraître stérile et elle entreprend de devenir sa propre photographe. En apprenant à se faire image par elle-même, elle amorce un long processus de réappropriation de soi (Georges, 2018: 101). Elle commence par faire des autoportraits avec un Polaroïd, puis avec un Pentax K1000, prenant jusqu’à 360 autoportraits par semaine (103). La progression se fait tout naturellement vers le numérique, qui lui donne une plus grande liberté d’action. Désormais, elle ne veut plus simplement être une image, elle veut manipuler des images, travailler sur sa propre figure et en contrôler le plus grand nombre d’aspects possibles, quitte à se dissoudre dans la représentation composée. C’est ainsi qu’apparaît Anouk, une identité-flux, c’est-à-dire une projection de soi déployée dans le cadre d’une communication médiée par ordinateur (Georges, 2010: 71 et suivantes) et fondée en termes d’expérience sur un écart qui fait écran (Gervais, 2015), j’y reviens en conclusion.

Le numérique permet à la narratrice d’être non seulement la source de l’image, mais aussi sa principale artisane. Anouk est en fait un corps virtuel, une construction imaginaire cristallisée en une image numérique complexe, voire une figure stabilisée temporairement en une forme flux. Cette figure, elle apprend à la composer, à la manipuler, à la transformer et à l’habiter. Elle apprend aussi à s’y perdre :

J’ai compris que je pouvais devenir une image. Une véritable image. Indépendante de mon corps de chair.

Le jour de ma seconde naissance, à travers mon avatar, j’ai vécu ce qui m’apparaît aujourd’hui comme une épiphanie.

J’avais enfin traversé l’écran. J’y étais. (Georges, 2018: 132)

La narratrice recherche sa propre aliénation. Elle cherche à se dissoudre dans ce corps image qui se substitue au sien, un corps malléable à souhait, qui est pure énergie, car uniquement constitué d’électricité. Un corps féminin, mais « [s]ans pores ni poils, une peau de lumière quasi translucide, révélant des traits délicats, une sensualité imprenable, la quintessence de la féminité. » (135)

Anouk permet à la narratrice d’habiter trois espaces en même temps, trois dimensions qui se complètent. Il y a celle de son atelier, où se trouve son corps de chair; celle de son studio virtuel, où son corps numérique sert de mannequin à des compositions post-photographiques; et celle de sa galerie en ligne, où les compositions stabilisées sous le nom d’Anouk sont offertes au regard des internautes par l’intermédiaire de leurs propres avatars. C’est son corps-image. Réunis, ces corps constituent les bases de son identité-flux. Le déplacement d’une dimension à l’autre signale une abstraction de plus en plus grande, un détachement de plus en plus complet du monde réel et de ses contraintes. La narratrice se reconnaît avant tout dans cette identité-flux; sa vie rêvée est là, dans cet univers de projections virtuelles et de pixels, qui lui renvoie une image idéalisée, purifiée d’elle-même (16). Or, l’agonie et la mort de sa mère, puis le suicide de son père la forcent à se réconcilier avec le monde sensible, à ne plus exister uniquement dans l’« éther numérique » (16), mais à lier les deux mondes, le virtuel et le réel, afin d’en arriver à un nouvel équilibre.

La confrontation au corps agonisant de sa mère provoque une crise chez la narratrice, qui fuit son propre corps pour se réfugier dans la figure immatérielle d’Anouk. En fait, dans un renversement qui signale une certaine acclimatation au réseau et à ses possibilités, le virtuel vient à la rescousse du réel. Après des années à se projeter « hors de [sa] chair, à travers l’écran, pour aller [s]’incarner dans [son] nouveau corps » (151) dans un interminable processus de fuite, la narratrice profite de cet « éther numérique », qui lui offre une perspective structurée et dynamique, pour se protéger de la mort de ses parents et en absorber la violence. Le virtuel n’est plus en conflit avec le réel : il vient au contraire permettre une réparation. La relation n’en est pas une de rupture, mais de suture.

Écartèlement

C’est tout le contraire qui se produit dans (As Francesca). Les plongées frénétiques et sexuellement chargées d’Elaine dans le virtuel provoquent chez elle une forte tension, liée au contraste des deux univers. Comme l’explique la narratrice,

It was this: that what had for months now seemed like two disjunct, unrelated halves of my life — my sordid nighttime adventures and my seemly, sociable days — were in fact very tightly intertwined. It dawned on me […] that the extent of Inez’s meanness matched exactly the degree of my workplace flair: the more Inez demeaned me and the more degraded I became, the happier I was on the job. (Baer, 1998 [1997]: 42; nous soulignons)

Les valeurs sont inversement proportionnelles : plus elle est humiliée dans sa relation avec Inez, plus elle est heureuse au travail; plus elle est rabaissée, plus elle s’élève. De victime, la nuit, elle devient dominante, le jour. Mais alors que chez Georges, cette opposition entre le virtuel et le réel se défait, atténuée par les deuils, elle est exacerbée chez Baer. Et l’erreur d’Elaine en est le révélateur le plus direct : « I failed to sign on as “Francesca” and signed on instead as “Elaine V. Botsch.” » (62) Cet acte manqué est le début de la fin.

Pour sa part, Inez, la dominatrice, n’a pas manqué cet acte et, à partir de ce lapsus, la relation prend un tour nouveau. Elle entreprend de la dominer dans un salon de discussion non plus privé mais public, sur un babillard ouvert à tous, pour que l’humiliation soit complète, commençant ainsi à déconstruire les composantes de l’adéquation initiale. Inez se sert aussi, pour fouetter Francesca, d’une ceinture d’un orange fluorescent, qui n’est pas sans rappeler, pour la narratrice, sa propre ceinture en cuir orange fluo… Puis, dans un moment d’inquiétante étrangeté, Inez croise les univers, provoquant une véritable dissonance : « “There,” she said, almost coming herself, I could swear it, “There, slut. You want a promotion?” » (85) Le fil de discussion public, la ceinture orange fluo, puis la demande de promotion : les indices s’accumulent d’une communication entre les deux univers — le secret nocturne, l’officiel diurne. La personne qui se cache sous le pseudo d’Inez connaît, à n’en pas douter, Elaine Botsch. Elle partage son milieu de travail, connaissant les détails de la carrière de sa soumise.

Les effets sur Elaine se font vite ressentir. Son euphorie initiale laisse place à un état dépressif. Il faut dire qu’après cette dernière rencontre virtuelle, Inez disparaît et Elaine se met à la rechercher, partagée entre le désir de la retrouver et la peur de savoir qui se cache derrière ce nom. Elle passe en revue tous ses collègues à Poplar & Skeen, ses soupçons sont alimentés par de micro-indices, mais son investigation reste infructueuse. L’absence d’Inez bouleverse sa vie. Elle rate son entrevue pour sa promotion (131), accumule les retards dans son travail et finit même pas être démise de ses fonctions (222). À la recherche du frisson que lui procurait sa relation virtuelle, elle se rend dans un club échangiste sado-maso (179), approche même une prostituée pour se faire frapper et malmener (250-252). Elle sombre dans un état morbide et suicidaire.

À la fin du roman, Elaine parvient enfin à découvrir qui se cachait sous le pseudo d’Inez : une amie de l’université travaillant aussi chez Poplar & Skeen. Cette résolution de l’intrigue témoigne de l’état du réseau en 1997, surtout vu à l’aune de 2018. Il est presque inconcevable, maintenant, que deux inconnues — sous le couvert de l’anonymat dans un chat room — se connaissent en fait réellement dans la vie et travaillent dans un même espace. L’idée d’une telle proximité est invraisemblable et l’intrigue en souffre rétroactivement. Mais, au moment de la rédaction du roman, Internet faisait ses débuts dans les foyers et le phénomène n’avait pas pris l’ampleur qu’il connaît aujourd’hui.

Dans le roman de Georges, par contraste, le flux de mentions « J’aime » et d’emojis que reçoit la narratrice pour chacune de ses créations provient de tous les coins de la planète :

J’étais fascinée par cette déroutante expérience de me retrouver face à face avec des êtres qui se situaient au même moment de l’autre côté de leur écran, au Japon, en Russie, en Iran, en Allemagne, à des dizaines de milliers de kilomètres de mon corps réel, mais qui me prenaient dans leurs bras numériques pour un hug chaleureux, l’une des premières animations que l’on offrait aux nouveau-nés. (2018: 137)

D’ailleurs, ces internautes ne communiquent pas nécessairement par l’usage d’une langue commune, mais par des images, des émoticônes, des signes d’approbation, ou encore par des mèmes. Le local est devenu mondial. Et les interactions ne suivent pas les tracés usuels, même dans leur version dysphorique : elles se déploient en fonction des paramètres d’un réseau qui a généré ses propres codes.

***

La réalité virtuelle, indique Vitali-Rosati, est une « réalité dont l’existence est engendrée et gérée par une machine — le plus souvent un ordinateur. Au sens strict, elle est une réalité dont on peut faire une expérience immersive — car on peut en faire l’expérience avec nos cinq sens — et interactive — parce qu’elle est modifiée par nos actions. » (2012: 77-78) Dans un premier temps, cette réalité produite par un dispositif technique d’une grande nouveauté semblait se distinguer fortement de notre réalité quotidienne. Elle apparaissait comme un lieu autre qui se développait en autarcie. À tout prendre, comme permet de le noter (As Francesca), son effet sur la vie pouvait être nocif lorsque les frontières entre le monde réel et le monde virtuel devenaient poreuses. Le monde virtuel apparaissait comme une menace dès qu’il n’était plus emprisonné dans sa bulle technologique.

Vingt ans plus tard, De synthèse, le roman de Karoline Georges — bien qu’il partage les mêmes prémices que celui de Martha Baer, voire un titre construit de la même façon (préposition et substantif) —, n’exploite plus le système de valeurs initial. Le virtuel ne s’y oppose plus au réel; au contraire, il vient à sa rescousse. C’est par son existence hautement ritualisée dans l’« éther numérique » que la narratrice parvient à accepter la mort de ses parents ainsi que son propre passé.

La lecture croisée de ces deux romans montre le processus par lequel une réalité autre a pu se déployer et comment elle s’est autonomisée en opposition au monde préexistant, puis de quelle façon ces deux sphères de vie sont parvenues à se rapprocher et à s’enchevêtrer afin de se soutenir mutuellement. Elle montre aussi comment l’identité-flux a réussi peu à peu à se stabiliser pour passer de simple contrepartie à une nouvelle expression de soi permettant des processus de médiation.

L’identité-flux est une identité différentielle, une projection fondée sur un écart qui réussit à faire écran. Qu’on en parle en termes d’« extimité » (Tisseron, 2001) ou de « moi-toile » (Buci-Glucksmann, 2002), elle est l’expression d’une modification profonde de nos modes de participation et d’échange avec l’autre tels qu’ils se développent sur le réseau Internet. L’identité-flux est formellement une identité cybernétique, « au sens d’une identité virtuelle établie en situation de communication, situation provisoire quoique stable, puisque déployée sur la base d’un réseau pérenne. » (Gervais, 2015: 205) Et dans ce contexte, c’est une identité qui fait écran, qui cache autant qu’elle montre. Or, cet écran a évolué avec les développements informatiques. Il n’est plus statique mais dynamique. S’il se contentait d’être un barrage de mots en 1997 — un barrage qui fonctionnait avant tout par bourrasques, par périodes de présence de courte durée assurées par l’apparition de mots à l’écran —, il est devenu, vingt ans plus tard, un flux continu d’images enrichies de textes et de données, dont la présence est maintenue par des plateformes qui en assurent la diffusion. L’identité-flux repose maintenant sur une image faite non pas pour être regardée, mais pour être manipulée : produite, modifiée, échangée, valorisée, commentée, etc. C’est une image, comme le montre De synthèse, qui, si elle paraît d’emblée spectaculaire, n’en joue pas moins un rôle de médiation entre les sphères d’expression d’un sujet. En ce sens, les plateformes des réseaux sociaux ne doivent plus être comprises comme de simples forces disruptives de notre expérience du monde, mais comme des lieux d’une authentique expérience de la vie, ainsi que de la mort (Gervais, 2020).