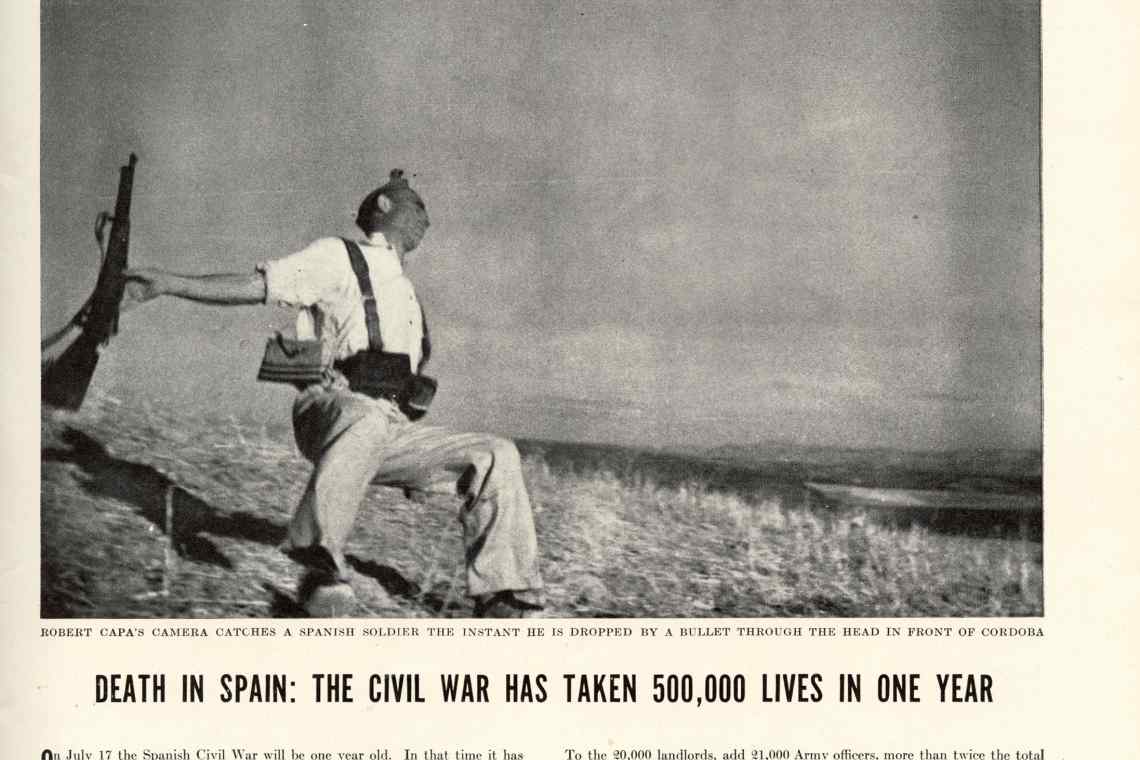

On le sait, le rapport à la photographie porte désormais la marque de la post-photographie. Cette dernière a inauguré l’ère du soupçon. Le cours de l’histoire de la photographie est ainsi brouillé, animé de mouvements contradictoires; et à la transformation du médium, son évolution théorique, technique, stylistique, voire technologique, se surajoute un autre mouvement, rétrospectif, où le doute post-photographique a contaminé le regard sur toute photo, qu’elle soit ancienne ou récente. Ce soupçon porte moins sur des photographies précises que sur la valeur de vérité que l’on peut attribuer à ce type d’images, désormais. Tous les spectateurs sont comme implicitement mis au défi de trouver les retouches dans l’image; toutes les photos, saisies par ce doute, sont désormais post-photographiques. Il n’est qu’à voir le traitement forensique réservé cent ans plus tard à la photo de Capa, La mort du soldat républicain, 1936, abordé entre autres par Vincent Lavoie (2007) : tant le site de la tragédie, l’identité du soldat tué, la trajectoire des balles et l’ordre des images prises le 5 septembre 1936 ont été analysés pour en vérifier l’authenticité historique — sa capacité à indiquer véritablement la mort d’un soldat républicain, le 5 septembre 1936. Même dans le cadre de cette forensique, l’ultime affirmation de l’authenticité photographique n’existe que comme repoussoir aux abymes de doutes auquel elle est soumise1.

À voir les modifications que la photographie numérique rend possibles, c’est comme si toute photographie apparaissait soudainement louche, vulnérable à un travail critique. Toute image devient interprétable non pas d’abord en vertu de ce qu’elle indique comme trace — de son rapport à la réalité, premier paradigme, peut-être, de la photographie — mais inversement de son rapport à la fiction — second paradigme photographique, le nôtre, sans doute. Pour le dire autrement, l’image photographique pourrait bien être indiciaire, et les publications récentes sur la photographie numérique insistent désormais sur les traces d’authenticité dans ces images digitales (voir entre autres W. J. T. Mitchell 2006); elles soulignent comment, à se détourner de leur face visible pour faire l’archéologie de leur code, se trahiraient les manipulations dont elles auraient été victime. N’en demeure pas moins, la meilleure façon de les regarder — justement — est de douter.

Cette remise en question, cette mise à la question du « paradigme indiciaire » de la photographie, est particulièrement bien formulée dans l’ouvrage de William J. Mitchell The Reconfigured Eye, publié en 1992. Mitchell terminait son ouvrage sur la photographie en notant : « Un interlude de fausse innocente s’est terminé » (W. J. Mitchell: 225). Fausse innocence, bien sûr, car on ne peut plus — on ne doit plus — croire candidement à la nature indiciaire de la photo. Cette fausse innocence terminée, il importe maintenant de mener ce regard rétrospectif sur les images du passé, question de corriger notre naïveté, notre bonne foi candide.

En cela, l’ouvrage de William J. Mitchell est fascinant, car il est l’exemple même d’un regard paranoïaque sur la photographie. Il présente avec force détails les différentes techniques (collage, atténuation, modelage), les outils employés pour modifier les photographies numériques (logiciels de dessins, construction par ordinateurs). Mitchell fait toutefois bien plus qu’enchaîner la présentation de ces techniques et de ces outils, il fait véritablement la proposition d’un nouveau regard. Il note : « On peut réfuter l’affirmation qu’une image est une transcription photographique d’une réalité physique en croisant les preuves visuelles et en identifiant les inconsistances. Cela requiert un état d’esprit suspicieux » (W. J. Mitchell: 36). « Un état d’esprit suspicieux », tel est bien ce que nous propose William J. Mitchell. Entre les présentations des nouvelles possibilités technologiques qu’offrent les photographies numériques, ce dernier, dans « L’œil reconfiguré » — le titre déjà de l’ouvrage parle non pas d’image, mais de l’œil, de cette nouvelle modalité du regard —, intercale des images mises en scènes et truquées, issues de la tradition photographique (entre autres la photographie célèbre de Gardner, Slain Rebel Sharpshooter, 1865). Plus généralement encore, il met en œuvre cet état d’ « esprit suspicieux ». Par exemple, concernant cette photographie célèbre où Buzz Aldrin immortalisait Neil Armstrong sur la Lune, en 1969, Mitchell note : « L’affirmation que la première marche sur la Lune s’est déroulée à cette date, de la façon représentée, est extrêmement plausible » (W. J. Mitchell: 37). Plausible, et pas certaine... C’est cette plausibilité, ou plus exactement, ce doute insinué dans toutes images, dans toute photographie, qu’aura contribué à nous léguer Mitchell.

La post-photographie ouvre donc à un regard paranoïaque. Paranoïaque? L’accusation paraît exagérée, presque loufoque. Le regard paranoïaque, dirait le langage courant, est le regard de celui qui considère tout comme suspect. Le regard paranoïaque est celui qui se défie de l’ensemble des objets, des expériences qui l’entourent. Les objets de mon tiroir ont-ils été déplacés? Le gouvernement me ment-il? Le regard paranoïaque est doué d’un effet de contagion, un doute menant à un autre, puis à un autre encore, etc.

D‘où la véritable question : d’où vient cette paranoïa? Des évènements, pliés par une intentionnalité abstraite, ou du sujet? Pierre Bayard, traitant du roman policier — l’enquêteur étant le paranoïaque par excellence —, contribuait à répondre à cette question, lorsqu’il notait :

[L]es processus logiques à l’œuvre [dans la paranoïa] sont portés par une tension intérieure, qui en fait jouer les ressorts jusqu’aux limites de la raison. C’est qu’ils sont moins motivés par la nécessité de décrire ou de comprendre les faits, qu’orientés subtilement par la solution ultime que l’auteur du délire a posée comme préalable […]. (Bayard, 1998: 119.)

La paranoïa serait ainsi non seulement un regard inquiet sur le réel, mais surtout un regard porté par une théorie, une solution que l’auteur a posée comme préalable. Quelque chose comme une grille de lecture. Les amoureux des théories du complot, qui se nourrissent d’évènements comme le 11 septembre ou les premiers pas sur la Lune, sont de grands analystes de photographies. Mais ces analyses sont portées par ce que Bayard appelle une solution, une théorie qui organise la lecture : ici, que le gouvernement est malhonnête, ou menteur. Le regard paranoïaque est précis, méticuleux : il ne cesse de produire des résultats, mais il ne cesse, non plus, de laisser des détails dans l’ombre. Comme le souligne encore Bayard, « l’indice, avant même d’être un objet de sens, est un processus d’exclusion, d’autant plus subtil qu’en attirant sur lui la lumière, il plonge dans l’obscurité l’ensemble des autres signes qui, faute d’être conformes au projet interprétatif, ne peuvent atteindre le seuil de la perception critique » (Bayard 1998: 121).

Penser le paradigme post-photographique comme animé par une certaine forme de paranoïa, outre qu’elle est perversement amusante, s’offre aussi comme une façon de chercher cette « solution », cette « théorie » qui l’organise. Si je n’aspire pas à donner une réponse générale ici, je souhaite au moins — modestement — interroger ce qui fonde le regard suspicieux de William J. Mitchell. Cette réponse sera singulière, et peut-être d’un intérêt bien limité. Mais mon hypothèse — autrement dit, mon espoir — sera de croire qu’elle nous en apprend un peu sur notre propre regard paranoïaque — nous, travaillant sur les images — sur les photographies. On répondra, reprenant les arguments de Mitchell, que la post-photographie, le doute qu’elle soulève rétrospectivement, nous provient de la numérisation excessive, de l’impact d’une technique sur l’essence du médium, de sa décontextualisation, de son pouvoir à circuler sans bornes ni limites. Ce serait la lecture obvie, bien sûr. Mais est-ce vraiment le fin mot de l’histoire? Une telle lecture laisse dans l’ombre pourquoi, subjectivement, un tel contexte intéresse autant : pourquoi la post-photographie, le doute qu’elle implique, nous fait tant écrire, penser, nous rencontrer. Au fond, pourquoi ce doute paranoïaque nous stimule autant.

Mitchell nous laissait une piste à la fin de son ouvrage : « Mais l’émergence des images numériques a irrémédiablement subverti ces certitudes [sur la notion indiciaire de l’image], nous forçant à adopter une posture interprétative plus prudente et vigilante — un peu comme la philosophie récente et la théorie littéraire ont fait vaciller notre foi dans la possibilité à référer à tout monde extérieur, nous ont alertés sur l’autoréférentialité des constructions symboliques, et nous ont confrontés aux instabilités et indéterminations du langage » (W. J. Mitchell: 225). Ce « un peu comme », cet « ébranlement de notre foi dans la possibilité à référer à tout monde extérieur », cette « autoréférentialité des constructions symboliques », renvoient là aux théories poststructuralistes prétendant que l’appréhension du monde est fondamentalement médiatisée, travestie par le symbolique, par le langage. Les références de William J. Mitchell aux théories littéraires et philosophiques, qui reviennent comme une ritournelle dans le fil de son ouvrage et qui en constituent la coda, ne sont pas anecdotiques. Elles mettent sur la piste des fondements épistémologiques de sa suspicion envers la photographie : ceux d’un doute radical sur la capacité des signes à référer au réel. C’est cette posture où tout signe est symbolique — pour reprendre le vocabulaire de Peirce — qui explique comment on pourra lentement glisser de la notion photographie à la notion d’image (picture), détachant progressivement la photographie de toute caractéristique ontologique liée à son statut d’empreinte.

La réflexion de Mitchell, de ce Mitchell, n’ira pas plus loin dans son explicitation des fondements du doute photographique, ni dans l’impact de ce poststructuralisme sur sa pensée. Son décès, en 2010, nous laisse désormais esseulés dans notre interprétation…

Le hasard est bien fait, c’est connu : un autre William John Mitchell s’est penché sur ces questions. Cet autre Mitchell sera allé autrement plus loin dans la formulation de son doute envers les images et leur rapport au réel, plus loin dans la formulation des relations entre poststructuralisme et le doute radical qu’il impose.

En effet, quelques années avant que William John Mitchell, l’Australien, l’architecte et urbaniste réalise une telle opération sur la photographie, William John Thomas Mitchell, l’Américain, l’historien de l’art, toujours vivant, archiconnu et fondateur du pictorial turn, aura effectué une même déconstruction sur un autre type d’image, la peinture2. Croiser ces deux textes est fascinant, car s’y dessine, dans un singulier parallélisme, ce qui anime la posture de William J. Mitchell vis-à-vis la photographie. Si cette homonymie ouvre souvent aux confusions les plus loufoques, j’ai décidé de vous offrir ce vieux réflexe de pensée qui veut que derrière les homonymies se cache quelque rapport secret.

Ce travail pourrait ressembler formellement à ce que Pierre Bayard appelle la « critique interventionniste », qu’il a lui-même inventée, et qui vise à réattribuer de façon humoristique les œuvres littéraires à de nouveaux auteurs, voire à améliorer, couper ou prolonger des textes célèbres (2010: 19-37; 1998). L’enjeu est toutefois ailleurs. Si la démarche de Bayard est souvent de souligner la liberté que le lecteur peut s’attribuer face au texte, ma démarche — moins drôle, certes — est fondée sur une proximité épistémologique entre les deux, une proximité tenant de leur inscription dans le même horizon intellectuel : ce que l’on aura appelé le poststructuralisme, ou la philosophie continentale. L’ouvrage de W. J. T. Mitchell formulant de façon très explicite les motivations de sa démarche, je chercherai à vérifier s’il éclaire les conclusions de son homonyme, puis, de proche en proche, notre propre doute photographique.

On nous dira que W. J. T. Mitchell a justement publié un article au sujet de l’ouvrage Reconfigured Eye de son homonyme, ouvrage qu’il remet en question en insistant sur les nouvelles formes d’indexicalité des images numériques. Certes. Mais ce texte récent, « Realism and the Digital Image », publié en 2006, rompt avec la lecture extrême du poststructuralisme et avec le relativisme qui structurent son plus ancien Iconology. Ce texte marque, philosophiquement, un déplacement. Puisque nous tentons de cerner les origines de cette paranoïa dans le regard sur les images, puisqu’elle nous semble avoir trouvé sa formulation théorique dans les années 1980-1990, nous comparerons donc les deux livres phares des Mitchell de cette période : ils sont les plus éclairants. Notre hypothèse? Cette période déterminante de l’histoire de l’art n’est pas de l’histoire ancienne : elle continue à travailler les fondements épistémologiques de notre discipline (Coulombe, 2015). Tentons ici de cerner quelques-unes de ses prémisses.

Dans Iconology, publié en 1987, W. J. T. Mitchell s’en prend à la notion de ressemblance qui organiserait, sémiotiquement, la peinture et le dessin. Un passage particulièrement intéressant porte sur le mythe des oiseaux de Zeuxis, célèbre mythe où les oiseaux ont pu être bernés par une peinture, et qui semble impliquer la nature analogique des images avec le réel. L’histoire, telle que Pline la raconte, est assez connue :

[Zeuxis] eut pour contemporains et pour émules Timanthès, Androcyde, Eupompe, Parrhasios. Ce dernier, dit-on, offrit le combat à Zeuxis. Celui-ci apporta des raisins peints avec tant de vérité, que des oiseaux vinrent les becqueter; l’autre apporta un rideau si naturellement représenté, que Zeuxis, tout fier de la sentence des oiseaux, demanda qu’on tirât enfin le rideau pour faire voir le tableau. Alors, reconnaissant son illusion, il s’avoua vaincu avec une franchise modeste, attendu que lui n’avait trompé que des oiseaux, mais que Parrhasios avait trompé un artiste, qui était Zeuxis. (Pline l’Ancien: 472-473.)

Ce à quoi répondra Mitchell : « Quand un canard répond à un leurre ou que les oiseaux picorent les raisins des peintures légendaires de Zeuxis, ils ne voient pas d’images, ils voient d’autres canards ou de vraies grappes de raisin — les choses elles-mêmes et non pas des images de ces choses3. » (W. J. T. Mitchell, 2009: 56.) L’oiseau ne voit pas d’image; l’homme, oui. Et il serait bien le seul. L’enjeu d’une telle thèse est de faire de l’image une affaire purement signifiante, une histoire de signe, et donc une affaire purement consciente. Pour Mitchell, être berné par une image, c’est ne pas voir d’image : une image sera toujours un signe délibéré, conscient, et en cela, symbolique. Progressivement, et en fonction de cette logique, c’est au mythe de Zeuxis même qu’il s’en prendra en affirmant : « La vision la plus ascétique et la vision la plus baroque, de même que le portrait réaliste et la caricature au vitriol, diffèrent seulement par la nature mais non par la grandeur de l’interprétation » (W. J. T. Mitchell, 2009: 37)4. Autrement dit, tout signe est à égale distance du réel : l’image la plus réaliste comme l’image la plus approximative. Croire à la ressemblance de l’image ne serait qu’un mythe, un mauvais pli de pensée. Une naïveté idéologique. Mitchell soutiendra la nécessité d’éliminer « la conception selon laquelle il y a quelque chose de nécessaire, de naturel, d’automatique dans la formation des images » (W. J. T. Mitchell, 2009: 58). Et tant pis pour les oiseaux de Zeuxis.

Le ton de W. J. T. Mitchell est plus tranchant, plus ferme, mais ses conclusions sont au plus près de celles que William J. Mitchell met de l'avant dans son Reconfigured Eye. Les deux argumentaires s’enchaînent. La peinture ne serait qu’une convention; la post-photographie ne serait qu’une forme de peinture à l’aide de pixels; ainsi, la photographie ne se distinguerait pas véritablement de la post-photographie. Toutes les images seraient fondamentalement d’une même nature : symbolique. Si ces dernières peuvent bien avoir quelques rapports de continuité avec le réel, ici leur nature indiciaire, là leur nature iconique, cette continuité n’est pas de la première pertinence pour les comprendre. C’est la nature de la relation que nous entretenons à ces images. William J. Mitchell ne soulignait la nature indiciaire de la photo que pour mieux la soumettre à la question; W. J. T. Mitchell passait sous silence les recherches en psychologie, en sciences cognitives pour mieux dénier la nature imitative des peintures et des dessins. Dans le cas de la peinture toutefois, et tel est l’un des aspects fascinants de l’analogie de cette analyse croisée entre les deux Mitchell, ce doute radical ne vient certainement pas des transformations du médium depuis les dernières années, voire du passage au numérique. Elle tend à nous indiquer que le doute qui organise notre regard sur les images n’est pas qu’une simple question de média.

Pour le Mitchell d’Iconology, les causes de son doute sont données d’emblée :

Ici, il est important d’éviter tout malentendu. Je ne plaide pas en faveur d’un relativisme superficiel qui abandonnerait les « vérités standards » ou la possibilité d’un savoir valide. Je plaide en faveur d’un relativisme strict et rigoureux considérant le savoir comme une production sociale, comme un dialogue entre différentes versions du monde, différentes langues, différentes idéologies et différents modes de représentation. L’idée selon laquelle il existerait « une » méthode scientifique suffisamment étendue et flexible pour contenir toutes ces différences et porter sur elles un jugement est une idéologie aussi commode pour le scientifique que pour un système social qui s’en remet à l’autorité de la science. Mais cette idée est erronée, en théorie comme en pratique. La science, ainsi que le soutenait Paul Feyerabend, n’est pas une procédure méthodique consistant à bâtir des hypothèses, puis à les « falsifier » en les confrontant à des faits neutres et indépendants; il s’agit d’un processus désordonné et éminemment politique dans lequel les « faits » gagnent leur autorité en tant que parties constitutives d’un modèle du monde qui en est venu à paraître naturel. (W. J. T. Mitchell, 2009: 85.)

Aussi concluait-il : « Rien d’étonnant à ce que la catégorie des images réalistes, illusionnistes ou naturalistes soit devenue le foyer d’une idolâtrie moderne et laïque liée à l’idéologie de la science et du rationalisme occidental » (W. J. T. Mitchell, 2009: 86). Croire à la ressemblance des images serait naïf, dangereux idéologiquement... Comme une façon de se défendre de celle-ci, Iconology parle des images sans en présenter aucune :

Un livre [Iconology] qui traite de ce qui est dit des images. [U]n livre qui traite des images sans en présenter, à l’exception de quelques diagrammes schématiques; un livre sur la vision, comme s’il avait été écrit par un auteur aveugle pour un lecteur aveugle. S’il contenait une quelconque incursion dans le champ de l’image matérielle ou réelle, elle serait telle celle de l’auditeur aveugle qui surprendrait une conversation de personnes voyantes tournant autour des images. De cette conversation, l’auditeur aveugle saisirait des formes invisibles à leurs yeux. Telle est mon hypothèse. (W. J. T. Mitchell, 2009: 335.)

William J. Mitchell n’ira pas si loin. Son ouvrage sur la post-photographie est pour le moins bien illustré. Sa logique pourrait même, ici, paraître inverse : les images sont pour lui essentielles, en ce qu’elles permettent l’analyse et, par là, le doute. Son inscription dans le champ du poststructuralisme, son incertitude quant à la référentialité de l’image au réel, l’auront incité à aller voir les images. Mais dans les deux cas, une telle posture poststructuraliste chez les Mitchell leur aura permis de dénoncer notre naïveté. C’est la naturalité présumée des images, après tout, qui aura mené à nombre de dérives idéologiques liées à leur valeur de preuve — comme dans la photographie —, à une naturalité esthétique — comme dans la peinture —, ou à une efficacité — comme dans la propagande ou la publicité. Si l’image est conventionnelle, son pouvoir n’est pas a-symbolique, son mode de référentialité n’est pas étranger à la raison, mais bien humain. L’image ne serait qu’un signe parmi d’autres, pas plus naturel, pas plus ressemblant, pas plus direct. Nous n’aurions pas à la craindre, bien au contraire : notre première tâche serait de déconstruire toute forme de naïveté, toute forme de l’autorité — de vérité des images. En cela, penser l’image comme conventionnelle, c’est ainsi la rendre soluble dans la pensée et se donner une liberté, et peut-être surtout une autorité sur elle.

Il y aura toujours du boulot pour celui qui, doté d’une lame affutée, pourra produire de la nuance, critiquer, douter. Nous touchons là, peut-être, à un autre fondement central de cette paranoïa envers les images : soit sa nature productrice de savoir, de connaissance. Concevoir l’image comme conventionnelle, ce serait se donner, en tant qu’intellectuel, le discours autorisé sur elles. À l’aune d’une telle position, l’image se moulerait aux désirs, à l’horizon intellectuel du penseur : elle se réduirait à une affaire symbolique, une affaire de logos.

Tout se passe comme si se mettait en œuvre, dans cette insistance sur la nature conventionnelle des images, le fantasme ultime de l’intellectuel, fantasme où tout le réel se révèlerait soluble dans son savoir. Le soupçon dans lequel nous serions désormais inscrits, le contexte paranoïaque dans lequel nous prenons place, serait aussi la meilleure façon de nous donner de quoi parler, de quoi écrire, de quoi effectuer des conférences. L’insistance sur la conventionnalité dans l’image, sur la post-photographie serait la meilleure façon de nous donner des objets symboliques sur lesquels baisser les yeux, et de donner légitimité à notre travail. Un peu comme si nous disions : « Je ne peux pas dire si les images sont authentiques, mais je peux vous dire assurément comment elles ont pu être construites. » William J. Mitchell répondrait assurément : « Cela nécessite un état d’esprit suspicieux. » En cela, s’interroger sur le soupçon qui plane sur les photographies veut dire s’interroger sur notre propre rôle dans la production de la connaissance.

Cette posture relativiste, voire simplement constructiviste, pour féconde qu’elle soit, nous coupe aussi de la spécificité sémiotique — l’angoissante spécificité — de l’image et de son pouvoir. On l’aura compris, cet effacement de la nature matérielle des images aura été une tendance lourde de la recherche des années 70-90 sur les images photographiques, peintes et dessinées. Traversée par le poststructuralisme, cette période aura vu la sémiologie de Saussure — par le biais de Lacan et de Derrida, entre autres — modeler toute réflexion sur les signes, visuels ou non. Cette utilisation d’un cadre linguistique pour parler des images aura effacé — ou mieux, dénié — la différence de nature entre l’image et le mot. Rappelons quelques éléments de ce processus qui, malgré des protagonistes connus, paraît demeurer largement dans l’impensé de la discipline…

Le modèle sémiotique de Saussure, on le sait, s’organise autour d’une binarité simple entre le signifiant et le signifié; ce modèle est évidemment adapté à une réflexion sur un signe de part en part conventionnel et symbolique comme le langage écrit. Pour reprendre l’exemple éculé, aucune relation naturelle ne relie la /rose/ (signifiant) et la fleur que l’on appelle « rose » (signifié). Comme l’affirme Saussure, « la nature du signe dont on est convenu est indifférente » (26). Dans le sillage de cette sémiologie, cette arbitrarité, cette binarité auront progressivement servi de fondement, voire de ritournelle pour expliquer la totalité des signes, linguistiques ou non. Dans ses récupérations aura toutefois été lissée la distinction simple et fondamentale entre le signifié et le référent (l’objet, aurait dit Peirce) organisant les images.

En l’image perdure certes la nature conventionnelle entre le signifiant et le signifié : il n’est aucune relation entre la rose dessinée ou photographiée et « l’amour »; il est toutefois une relation entre la rose dessinée et son référent, soit la rose que j’ai sous les yeux et que je tente de reproduire. Cette relation est, comme le rappelait Peirce, iconique — soit liée à une affaire de ressemblance — dans le cas du dessin; et iconique et indiciaire — soit liée à une relation d’empreinte — dans le cas de la photo. Dans l’Histoire de Pline, l’oiseau ne comprend assurément pas le signifié de l’image, mais il réagit à son référent. En cela, et pour recadrer la réflexion de Mitchell, l’homme est le seul à percevoir, à s’intéresser au signifié de l’image : il n’est assurément pas le seul à réagir à son référent. S’émouvoir de la nudité d’une représentation, être dégouté par une image c’est souvent, l’espace d’un instant, oublier le signe et faire face à la chose même6. D’un coup, la « saine » distance structurant notre regard sur l’image se voit brisée.

Avec le langage écrit, cette distinction entre référent et signifié s’estompe : la relation entre le mot /rose/ et la « fleur » est tout aussi conventionnelle que la relation entre la /rose/ et « l’amour ». Tout au plus la sémiologie souligne-t-elle la distinction entre la dénotation et la connotation pour évoquer la nuance entre le référent et le signifié : comme ces deux relations sont conventionnelles, elles sont le plus souvent confondues et renvoient à une affaire de degrés sur une même échelle7. Le modèle sémiotique saussurien aura ainsi modelé ce qu’il était possible de dire des images. Comme le notait Bayard à propos des textes littéraires : « Lire un texte littéraire, en tout cas pour un critique, ce n’est pas seulement en parcourir des lieux privilégiés en laissant libre cours à son imagination, c’est aussi les percevoir à travers une certaine théorie d’accueil, qui leur impose une forme extérieure et détermine par là les résultats obtenus » (Bayard, 2002: 61). Nous pourrions en dire autant des rapports entre les théories du signe et le statut de l’image.

À prendre la linguistique saussurienne comme fondement, la philosophie poststructuraliste aura pensé l’arbitrarité de tout signe, la conventionnalité de toute chose; à prendre la philosophie poststructuraliste comme fondement, l’histoire de l’art des années 70-90 aura pensé l’arbitrarité de toute expression artistique, la conventionnalité de toute image. Une telle posture allait permettre au discours de l’histoire de l’art d’être de même étoffe que l’objet dont elle traite : elle allait rendre l’image soluble dans le langage; elle allait en faire une chose maîtrisable, rassurante, on l’a vu. D’où ces réactions de déni envers tout rappel de la matérialité, de la nature référentielle de l’image. Ce discours en est même venu à gagner celui sur la photographie.

Bien évidemment, l’image photographique n’est pas un message sans code, comme l’a cru Barthes un temps, mais son référent nous atteint souvent par des voies dont nous sommes inconscients — ou que nous tentons d’oublier. Car se confronter à l’effet du référent dans l’expérience de l’image est ardu : il est ardu de parler de son impact sur nous, de sa résonance intime en nous; il est ardu de réaliser que cet effet du référent fonctionne souvent à rebours du signifié de l’image. Ce pouvoir du référent nous échappe souvent, il nous arrache à notre distance intellectuelle — saine distance, distance rassurante; celle qui nous donne notre pouvoir en tant qu’intellectuel.

Tenter de donner tort à une telle lecture, à un tel pouvoir d’affect, ne changera rien à ce qui constitue pratiquement l’expérience phénoménologique des images : dans le cas de l’image, ce pouvoir du référent tient à ce singulier mélange de ressemblance, d’empreinte et de conventionnalité. Certes, l’image photographique n’est pas qu’un « ça a été », mais l’oublier pour demeurer dans l’ère du soupçon est assurément se couper de la force des images à décrire le monde qui nous entoure. Nous avons préféré sourire de ceux qui dotaient les images d’un pouvoir magique, il nous faudra désormais tenter d’ouvrir ce pouvoir pour y discerner les forces à l’œuvre dans l’appréhension de l’image.

La photographie donne clairement à comprendre cet effet du référent dans l’expérience des images. Il sera bon de se servir du champ de la photographie pour ouvrir celui des recherches sur l’image iconique — champ principal de la recherche en histoire de l’art. Dans ce champ, encore, on n’ose prononcer la notion de ressemblance à voix haute8.

- 1. Voir à cet égard le beau numéro de Ciel Variable sur cette question, « Forensique/Forensics », Ciel Variable, no 93 (Avril 2013). En ligne.

- 2. W. J. T. Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago, Chicago University Press, 1987, traduit en français par Maxime Boily et Stéphane Roth, W. J. T. Mitchell, Iconologie : image, texte, idéologie, Paris, Les prairies ordinaires, 2009. Nous réfèrerons à la traduction française dans ce qui suit.

- 3. [Nous soulignons.]

- 4. Goodman multiplie les arguments de cette nature. « En résumé, la représentation réaliste ne repose pas sur l’imitation, l’illusion ou l’information, mais sur l’inculcation. Toute image, ou peu s’en faut, étant donnés une image et un objet, il existe d’ordinaire un système de représentation, un plan de corrélation, relativement auxquels l’image représente l’objet. Le degré de correction de l’image dans ce système dépend de la précision de l’information qu’on obtient à propos de l’objet en lisant l’image conformément à ce système. Si la représentation est une question de choix, et la correction une question d’information, le réalisme est affaire d’habitude » (Goodman: 63). Voir aussi W. J. T. Mitchell, 2009: 235-237.

- 5. Voir aussi p. 45. Nous avons déjà abordé cette peur de regarder les images dans « Fermer les yeux : sociologie contemporaine et art posthumain », Revue des sciences sociales, Strasbourg, no 34 (2005), p. 24-31.

- 6. Sur cette question, voir l’ouvrage important de Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction? Paris, Seuil, 1999.

- 7. La réflexion sur l’image permettra peut-être de revenir sur ces constats.

- 8. Sur cette dernière question, et sur le déni du référent de l’image iconique, voir Coulombe 2015 et l’ouvrage sur le même sujet à paraître en 2017.