La littérature s’expose mal. Lire des textes d’une certaine longueur, en restant debout sous le regard des autres visiteurs, est un exercice délicat. Le problème se répète dans la plupart des expositions contenant des formes littéraires, même si les lectures publiques le résolvent pour partie et même si certaines œuvres, relevant de la poésie visuelle ou concrète, s’exposent plus facilement. Pour le reste, la plupart du temps, les expositions en lien avec la littérature présentent des romanciers et poètes ayant une activité de plasticien ou divers projets plus éloignés : travaux inspirés par des œuvres littéraires1, sélections d’œuvres opérées par des écrivains2, hommages rendus à tel ou tel auteur3…

Si la littérature, en tant que telle, est peu exposée, les expositions entretiennent de multiples liens avec la question de l’écriture. Elles se présentent en effet souvent sous la forme de constructions textuelles, avec titres, chapitres, sous-chapitres et conclusion; leur visite étant éventuellement assimilée à une forme de lecture. C’est le point de vue développé notamment par Olivier Gonseth, l’ancien directeur du Musée d’ethnographie de Neuchâtel :

La métaphore du texte est sans doute la meilleure pour rendre compte de la structure d’une exposition dans sa globalité. L’exploration d’une idée, l’écriture d’un scénario ou la mise en scène d’un poème cernent les images avec des mots et se concrétisent peu à peu à la manière d’un article ou d’un livre, en une représentation dotée d’un titre, décomposable en chapitres ou en strophes fréquemment dotés de sous-titres, chapitres ou strophes décomposables en secteurs souvent dotés de sous-titres, secteurs décomposables en expôts généralement dotés de cartels, proposant une légende. (2000: 157)

Une telle comparaison peut sembler excessive, mais la plupart des expositions — en particulier dans les musées de sciences ou de société — mettent de fait en scène des suites de documents que les visiteurs sont incités à consulter : fiches de salles, cartels, catalogues, dossiers de presse… Ces textes n’ont pas a priori de qualités littéraires : ils sont là pour aider à la visite et incarnent, en quelque sorte, le paratexte des objets, permettant de relier ceux-ci à leur contexte de présentation.

Face à ce double constat, l’objet de cet article est d’adopter une compréhension plus globale de l’exposition, en tant qu’équivalent visuel (ou plus précisément scriptovisuel) de textes à caractère littéraire. Cela implique de considérer que toute exposition, à l’instar d’autres formes langagières, transmet des idées, des points de vue et permet de « “naviguer” à l’intérieur de la matérialisation d’un espace imaginaire qui sert d’enveloppe à ce qu[e le visiteur] rencontre » (Davallon, 1992: 115). C’est en cela que l’on peut d’ailleurs parler d’une « écriture de l’exposition », en écho au titre d’un recueil d’articles du célèbre commissaire d’expositions Harald Szeemann (1996). Sans préjuger de la qualité littéraire des exemples analysés, il s’agit de s’intéresser à des situations où l’ensemble de ce qui est exposé fait sens, au-delà de chaque élément pris individuellement; à des moments où des ressorts fictionnels sont mis en place et où les commissaires d’expositions en viennent à revendiquer une position d’auteur — au sens que l’on attribue communément à ce mot dans le domaine de la littérature ou du cinéma –, mettant à profit des partis pris singuliers dans la conception du parcours, le choix des objets ou celui des textes de médiation.

Qu’est-ce que le schéma narratif d’une exposition?

Avant de donner plus d’informations sur ce que peut être le caractère littéraire des expositions, il convient de livrer quelques explications à propos de leur fonctionnement, en commençant par considérer, à l’instar de Jean Davallon, qu’une exposition est d’abord « un dispositif résultant d’un agencement de choses dans un espace avec l’intention (constitutive) de rendre celles-ci accessibles à des sujets sociaux » (1999: 11). Autrement dit, une exposition s’apparente à un médium de communication et, à ce titre, véhicule des discours, voire fait discours. Depuis que des expositions sont organisées, cette propriété est communément reconnue et mise à profit. C’est particulièrement visible avec les expositions didactiques, que des musées de toute nature proposent depuis le XVIIe siècle. Les musées de sciences naturelles transmettent des connaissances sur la nature et le vivant et les musées d’histoire, d’ethnographie, de techniques ou d’archéologie donnent à voir des informations concernant leurs domaines respectifs. Les musées d’art constituent un cas particulier, puisque ce sont à la fois des lieux de connaissance et des lieux d’appréciation esthétique « désintéressée ». De ce fait, les discours transmis (ainsi que la manière de les transmettre) s’y distinguent de ceux des autres catégories de musées. C’est encore plus marqué pour les expositions d’art contemporain, où la question des messages à transmettre est souvent secondaire par rapport à l’expérience globale de la visite.

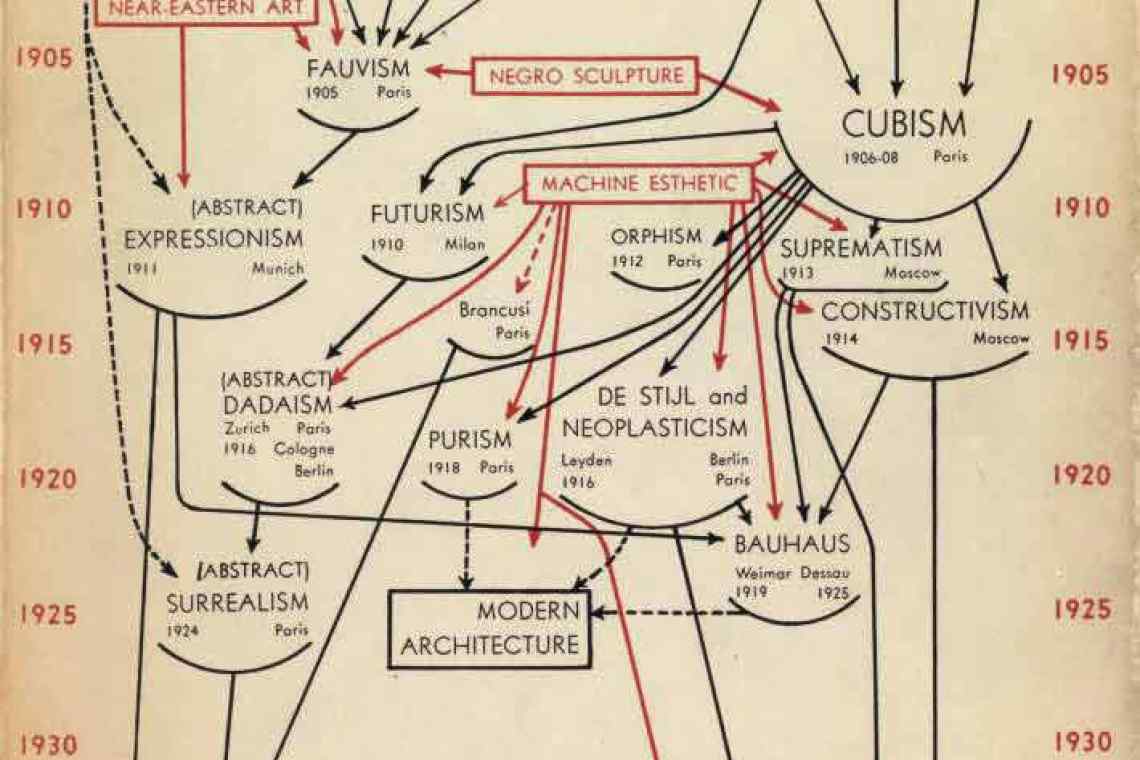

Quoi qu’il en soit, la nécessité de diffuser des contenus donne lieu, depuis très longtemps, à l’élaboration de constructions narratives mettant en scène les objets des collections, afin de les rendre plus facilement accessibles aux visiteurs. C’est ce qui explique, par exemple, que les musées d’art sont organisés, depuis le XVIIIe siècle, en séquences reproduisant les conceptions de l’histoire de l’art propres à leurs conservateurs : ce qui donne lieu au Louvre de Dominique Vivant-Denon (1809), au Museum of Modern Art d’Alfred H. Barr Jr.4 (1929), ou plus récemment à la Tate Modern de Nicholas Serota (2000).

Un deuxième type d’exposition à schéma narratif se développe au milieu du XXe siècle, hors des musées, avec les expositions à caractère propagandiste. Leurs auteurs ne cherchent pas tant l’excellence scientifique que la diffusion efficace du message5. De telles expositions proposent une cohérence d’ensemble, comparable à celle que l’on trouve dans un livre d’images. C’est le cas notamment de celles d’Edward Steichen au MoMA : A Road to Victory (qui a pour but de justifier l’entrée en guerre des États-Unis en 1942) ou The Family of Man (un ensemble de photographies « humanistes » dont la circulation dans le monde entier de 1955 à 1963 fait office de soft power). Les formes de narrativité de ces expositions sont beaucoup plus linéaires et univoques que celles des musées, ce dont témoignent les aménagements scénographiques spectaculaires de Herbert Bayer ou Paul Rudolph, et la dimension fictive de l’expérience de la visite y est exacerbée, puisqu’il ne peut être question d’y adopter un quelconque point de vue critique.

Le dernier type de forme narrative, qui précède l’irruption de la figure de l’auteur d’exposition dont il va être question, concerne les présentations organisées par certains artistes, critiques d’art ou galeristes et qui ont pu faire figure de manifeste : qu’il s’agisse d’expositions collectives, de monographies ou d’expositions en forme d’œuvres. Ces présentations ont été très répandues au cours de la première moitié du XXe siècle. Par exemple, lorsque les dadaïstes berlinois mettent sur pied la Erste internationale Dada Messe en 1920, il ne s’agit pas de mettre en valeur des tableaux ou des dessins de tel ou tel membre du groupe, mais de considérer l’ensemble comme une déclaration commune, une attaque concertée à l’encontre du public, où les objets présentés, dont ils ne sont pas forcément les auteurs, ne sont là que pour participer à un événement où textes et images — œuvres d’art détournées, slogans publicitaires et provocations politiques — forment un tout (Adkins, 1998 [1991]: 133-144). Dans un autre registre, l’une des plus intéressantes démarches collectives de production d’expositions est celle de l’Independent Group, un ensemble assez informel d’artistes, de critiques d’art, d’ingénieurs et d’écrivains qui se réunit à l’Institute of Contemporary Art de Londres, au début des années 1950. Il y organise différents événements, souvent expérimentaux, à partir de questions portant sur le monde contemporain. Cela donne lieu à Growth and Form en 1951 ou à Parallel of Life and Art en 1953, qui se présentent comme des sortes de collages tridimensionnels — à mi-chemin entre exposition scientifique et œuvre d’art totale –, dans lesquels le visiteur doit s’efforcer de cheminer entre images et textes (Massey, 1995).

L’invention du commissaire-auteur

Les personnes que l’on qualifie de commissaires-auteurs et que l’on associe parfois à l’appellation assez vague de « commissaire indépendant » — par opposition aux commissaires institutionnels que sont les conservateurs de musée — sont les héritières des conservateurs ayant organisé des parcours signifiants au sein des institutions, des activistes ayant œuvré à la valorisation d’une idéologie par la propagande et des artistes ou critiques ayant mis en place des situations expérimentales. Leur apparition accompagne la création d’institutions novatrices, au cours des années 1950 et 1960, telles que l’Institute of Contemporary Art de Londres (1947), le Moderna Museet de Stockholm (1958), ou, à Paris, le département ARC (animation, recherche, confrontation) du Musée d’art moderne de la ville de Paris (1966) et le Centre national d’art contemporain (1967). À la même époque, un grand mouvement de démocratisation culturelle conduit aussi les musées plus traditionnels à chercher de nouveaux publics en multipliant les expositions thématiques événementielles. C’est dans cette perspective que sont mises en chantier les premières expositions « blockbuster », au Metropolitan Museum of Art de New York, ou en France, avec le lancement des Galeries nationales du Grand Palais en 1966.

Dans les décennies qui suivent, les transformations de la scène de l’art se poursuivent, avec une demande de plus en plus grande d’expositions thématiques, de présentations muséales évolutives ou encore une attention soutenue à l’actualité de l’art, avec la multiplication de biennales en tout genre. Ces nouveaux formats, qui en appellent à une inventivité plus grande dans la conception des expositions, peuvent être vus comme la toile de fond du développement de la pratique auctoriale des commissaires d’exposition, au-delà même de la sphère de l’art. Toutes les catégories de musées et d’institutions culturelles sont en effet concernées, y compris les musées de sciences — en un tournant vers davantage de participation des visiteurs — et les musées de société, lesquels introduisent un rapport de plus en plus narratif aux objets qu’ils présentent. Ce qui est qualifié de « muséologie de la rupture » par Jacques Hainard implique alors un renversement de perspective : « exposer, c’est mettre les objets au service d’un propos théorique, d’un discours, ou d’une histoire et non l’inverse » (2005: 369).

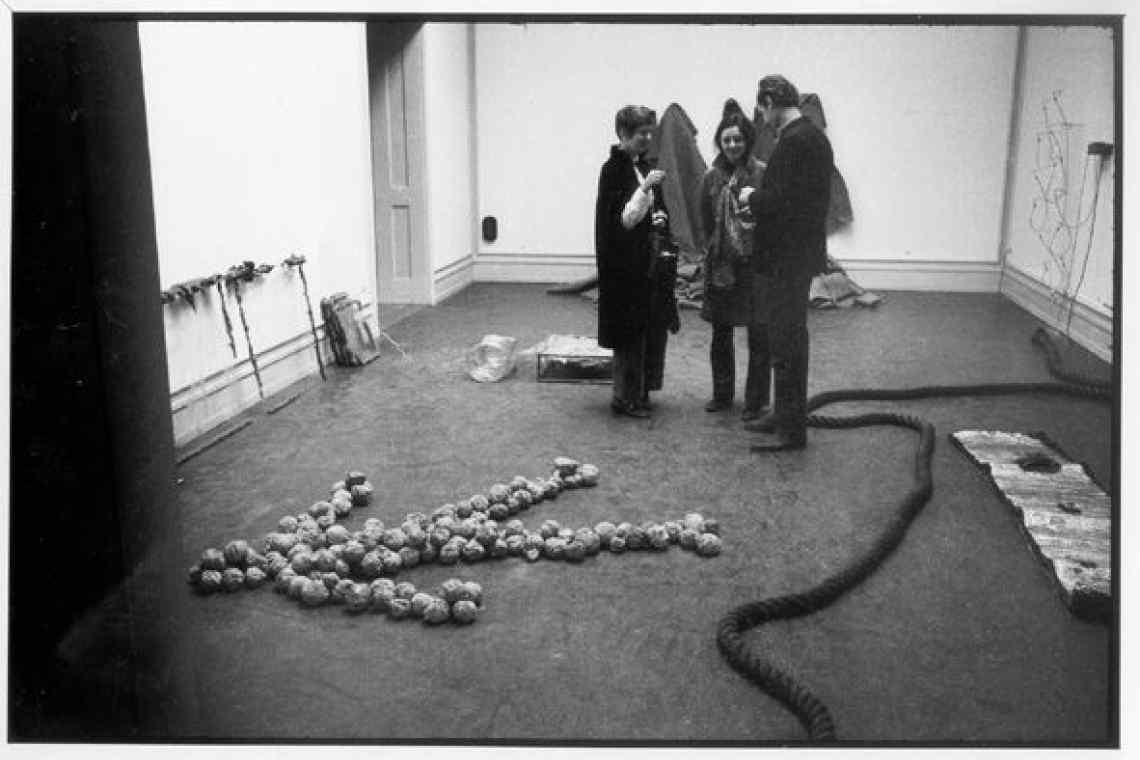

L’organisation d’expositions artistiques, qui était jusque-là une activité assez routinière de mise en valeur des œuvres, pratiquée principalement par les conservateurs de musée et par certains artistes et critiques d’art, change alors de nature, puisqu’il faut désormais créer des événements, susciter des expériences d’un genre nouveau et s’adresser à un public aussi large que possible. Les expositions se transforment parfois en chantier, où ce ne sont pas tant des œuvres qui sont à voir que des processus ou simplement l’actualité de l’art en train de se faire. L’événement qui fait figure de manifeste de cette nouvelle situation est When Attitudes Become Form, une présentation à la forme très ouverte organisée par Harald Szeemann à la Kunsthalle de Berne en 1969 (voir Rattemeyer, 2010). À partir de cette date-là, Szeemann et quelques-uns de ses confrères — Lucy Lippard, Seth Siegelaub, Jean Leering, Pontus Hultén — commencent à être considérés comme « auteur » : c’est-à-dire qu’aux yeux des artistes, des critiques et du public, ils défendent un propos personnel, indépendant des œuvres prises individuellement et des contraintes et habitudes muséales. Les commissaires-auteurs se distinguent par des thématiques récurrentes (le monde machinique pour Pontus Hultén, les « mythologies individuelles » pour Harald Szeemann, les œuvres dématérialisées pour Lucy Lippard); par des types de mise en forme (expositions hors des lieux de l’art ou sous forme de catalogues pour Seth Siegelaub, création d’environnements collectifs pour Jean Leering); par une relation spécifique aux publics (importance de la participation pour Pontus Hulten, « école des visiteurs » pour Harald Szeemann); par de nouveaux modèles professionnels garantissant leur indépendance vis-à-vis des institutions muséales traditionnelles (coopératives, associations, autoentrepreneuriat…); etc.

La médiatisation croissante de l’activité de ces commissaires n’est pas sans conséquences. Dès les années 1960, plusieurs sont ainsi accusés de ne pas avoir les compétences scientifiques requises6, de se substituer aux artistes ou de se servir de leurs œuvres pour réaliser des sortes de collages dont ils seraient les seuls auteurs7. Il est vrai que certains organisateurs d’expositions n’hésitent pas à se positionner explicitement comme créateurs à part entière. Par exemple, dès sa prise de fonction à la tête de la Kunsthalle de Berne en 1961, Szeemann prend pour habitude de signer de ses initiales les catalogues des expositions qu’il organise, ce qui contribue à valoriser son identité d’auteur (Heinich, 1995: 23). Par la suite, il déclare à plusieurs reprises que son rôle est de conseiller les artistes, de leur donner des idées pour présenter leur travail, d’être un coordinateur, voire un inventeur, lors d’expositions thématiques (Obrist, 2008: 100). Selon ses mots : « je ne souhaite simplement plus me contenter de remplir un espace disponible et j’ai de plus en plus tendance à y projeter mes propres idées » (1981: 119 [notre traduction]). De fait, ce qui caractérise le mieux la démarche de Szeemann, son « style », ce sont des expositions fortement thématiques avec des motifs souvent littéraires. C’est le cas, au milieu des années 1960, avec des projets portant sur les ex-voto ou la science-fiction (Ex Voto [1964], Science Fiction [1967]), et plus encore avec l’exposition consacrée à son grand-père, dans son appartement (Grossvater. Ein Pionier wie wir [1974]), ou avec le cycle narratif des années 1975-1983 : Junggesellenmaschinen (Les Machines célibataires), Monte Verita, Der Hang zum Gesamtkunstwerk (Le Désir de l’œuvre d’art totale) (Müller, 2006: 48-83).

Les artistes-commissaires

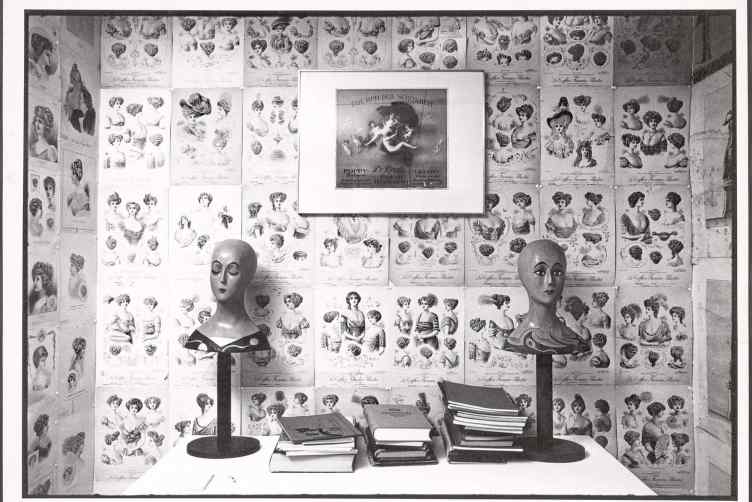

Arrivé ici, il peut être intéressant de comparer l’activité des commissaires-auteurs à celle des artistes-commissaires. Cette dénomination, popularisée dans les années 2000, peut être vue comme une réponse des artistes à l’instrumentalisation supposée de leurs œuvres par les commissaires-auteurs qui viennent d’être évoqués (Bawin, 2014; Vincent, 2016). Il s’agit pour eux de rappeler que tout au long du XXe siècle les artistes ont souvent été les premiers acteurs des expositions innovantes. D’ailleurs, dans les années 1960 et 1970, au moment de l’essor de la figure du commissaire-auteur, certains musées et centres d’art se mettent aussi à confier directement l’organisation d’expositions ambitieuses à des artistes. Par exemple, Andy Warhol est invité à exposer au musée de la Rhode Island School of Design où il propose Raid the Icebox 1 (1969), une intervention qui consiste à sortir des réserves la totalité des objets qui s’y trouvent (Robbins, 1969). C’est aussi le cas, à la même époque, avec les projets de musées fictifs mis en scène par Marcel Broodthaers, Daniel Spoerri ou Claes Oldenburg. À chaque fois, les expositions font figure d’œuvres et prolongent les fictions développées antérieurement par les artistes concernés (Bronson et Gale, 1983). Par la suite, d’autres, tels que Joseph Kosuth, Fred Wilson ou Philippe Thomas, interviennent au sein des musées de manière plus critique; non pas pour présenter « leur » musée mais plutôt pour produire une réflexion sur les collections muséales. L’une des plus pertinentes expositions, du point de vue du brouillage des pistes entre intervention artistique, commissariat et fiction littéraire, est sans aucun doute Feux pâles, organisée par Philippe Thomas au CAPC, musée d’art contemporain de Bordeaux, en 1990. L’ensemble se présente en douze salles où sont réunis des textes sur les musées, des « cabinets d’amateurs » — toiles représentant des collections –, des œuvres historiques, des œuvres immatérielles, des socles, des cartels, etc., le tout formant une sorte d’histoire alternative du musée. Le catalogue complète cette présentation avec des contributions de différents spécialistes. Dans l’introduction, le directeur du CAPC, Jean-Louis Froment, déclare :

Ici — qu’on traverse les salles ou qu’on en parcourt les pages — une histoire est en jeu qui suppose de l’exposition qu’elle soit, elle aussi, comme l’une de ces descriptions aux frontières improbables. Nul spectateur qui n’ait à se faire l’auteur de ce qu’il voit! Nul auteur qui ne soit en même temps l’interprète d’une mémoire incernable! (1990: 7)

En réalité, Feux pâles est une fiction de bout en bout; les œuvres ne sont pas ce qu’elles semblent être et une grande partie des textes du catalogue (y compris l’introduction) a été rédigée par l’artiste en usurpant le nom des différents auteurs (Jaret, 2017: 378-394).

Introduction d’éléments narratifs dans l’exposition

Si une exposition peut sembler relever d’un travail d’auteur, comparable à celui d’un écrivain, c’est d’abord en raison d’une attention particulière aux opérations de montage des éléments qui constituent l’« œuvre-exposition ». Si les commissaires-auteurs rédigent des projets, écrivent (ou commandent) des textes de catalogue et s’occupent parfois des cartels, leurs expositions mettent surtout en scène les incertitudes de l’écriture, avec ses ratures et hésitations — placements et déplacements d’objets, ajouts ou suppression d’indications, fabrications de décors, mises à l’écart d’œuvres commandées — en une construction potentiellement sans fin. Nathalie Heinich et Michael Pollak le remarquent dès la fin des années 1980, à propos du conservateur et critique Jean Clair : bien qu’il ne se soit jamais présenté comme auteur ou comme artiste, des « caractéristiques en usage dans la création artistique » peuvent être appliquées à son travail. Cela va de l’invocation répétée de son goût personnel comme justification de ses choix, jusqu’à l’évocation de ses tâtonnements ou à ses différentes remarques sur la « cohérence visuelle » de l’accrochage (Heinich et Pollak, 1989: 66). Lorsqu’il organise Vienne, fin de siècle à Beaubourg en 1986, Jean Clair hésite ainsi pendant un certain temps sur la conduite à tenir, sur le choix des éléments de la progression dramatique qui mène de Klimt au désastre de l’Anschluss ou sur l’intégration des aquarelles de Hitler. Il choisit aussi d’installer un « café viennois » dans le forum du Centre Pompidou et prend un soin particulier à recréer l’ambiance des Wiener Werkstätte, sous la forme de vitrines imitant le style 1900. Plus qu’un parcours, ce qu’il cherche à produire est une impression générale, une plongée dans Vienne qui n’est, au bout du compte, qu’une fiction qu’il ajoute à toutes les fictions dont il rend compte.

Ce type de démarche se retrouve fréquemment chez les commissaires-auteurs, avec l’idée d’immerger les visiteurs dans des environnements où — à l’instar d’une salle de spectacle — ils sont amenés à entrer complètement, en laissant de côté toute distance critique8. Cela se fait notamment avec des projets de reconstitutions historiques, lesquelles s’accompagnent de transformations et d’une adaptation au goût du jour. C’est le cas, dès 1965, lorsque Jean Leering fait reconstruire, au sein du Van Abbemuseum d’Eindhoven, divers « environnements » issus des avant-gardes historiques, dont l’espace « pro-oune » d’El Lissitzky. La réussite de son projet tient alors au fait que désormais lorsque cette œuvre est évoquée, c’est en fait sa reconstitution-réinterprétation que l’on montre. En 1983, Harald Szeemann fait la même chose au Musée de Hanovre avec le Merzbau de Kurt Schwitters, devenu par son entremise un espace presque entièrement blanc, et en 1976, Germano Celant consacre même une exposition entière aux « environnements artistiques », dans le cadre de la Biennale de Venise, avec un mélange d’évocations d’expositions, d’ateliers, d’installations, de projets non réalisés, etc. (Celant, 1977)

Dans ces différents exemples, c’est parce que la documentation historique est insuffisante que les œuvres sont complétées par des interventions contemporaines, souvent sous forme de commandes passées à des artistes. Le même type de démarche est entrepris par Pontus Hultén au Moderna Museet de Stockholm, au début des années 1960, avec des reconstitutions d’objets disparus, témoignages des avant-gardes soviétiques, comme, en 1967-1968, la maquette du Monument à la IIIe internationale de Vladimir Tatline. Par la suite, il généralise ce principe à l’occasion des grandes expositions fondatrices du Centre Pompidou, comme Paris-New York (1977), où figurent des recréations largement fictives de l’intérieur de l’appartement de Gertrude Stein rue de Fleurus, de la galerie 291 d’Alfred Stieglitz ou de la galerie Art of This Century de Peggy Guggenheim; même chose à Paris-Moscou (1979), où est présentée une reconstitution du Club ouvrier d’Alexandre Rodtchenko. Dans cette exposition, Pontus Hultén fait également reconstruire des œuvres ayant presque entièrement disparu, comme les Architectones de Malevitch, ou étant restées à l’état de projet, comme la Tribune de Lénine de Lissitzky.

Les reconstitutions commandées par Harald Szeemann pour ses expositions vont quant à elles plus loin que les simples évocations d’environnements disparus, puisqu’il fait aussi réaliser des objets qui n’ont jamais eu d’autre existence que littéraire. À l’exposition Les machines célibataires (1975), il fait ainsi fabriquer des objets à partir de machines imaginées par Alfred Jarry (Le Surmâle, 1902), Franz Kafka (La Colonie pénitentiaire9, 1919) et Raymond Roussel (Locus solus, 1914). Parfois, comme il ne peut pas déplacer les objets qu’il souhaite évoquer, il en fait réaliser des maquettes : la Vittoriale degli italiani de Gabriele d’Annunzio et le Palais idéal du Facteur Cheval sont présentés à La quête de l’œuvre d’art totale (1983) ou la colline du Monte Verita, à l’exposition Monte Verita (1978).

Ces dernières années, le commissaire italien Massimiliano Gioni défend lui aussi l’idée d’une fabrication d’objets spécifiques permettant d’illustrer un propos expositif. Il fait ainsi reconstituer la cabane du terroriste américain Theodore Kaczynski (Unabomber) par l’artiste Robert Kusmirovski, dans le cadre d’une exposition au New Museum de New York (After Nature, 2008). Le travail de Kusmirovski est alors présenté non pas comme une œuvre autonome, mais comme une commande qui permet de compléter la vision curatoriale de Gioni (Gioni, 2010: 54). Ce genre de pratique est extrêmement répandu. À la Documenta 13 (2012), la commissaire Carolyn Christov-Bakargiev plante un pommier imaginé par Korbinian Aigner, un artiste disparu depuis plus de soixante ans, et fait revivre un agencement de sculptures de Julio Gonzalez présenté à la Documenta de 1959 (Glicenstein, 2015: 90-95). En 2010, à l’occasion de l’exposition Hide/Seek. Difference and Desire in American Portraiture, à la National Portrait Gallery de Washington, les commissaires Jonathan Katz et David Ward réalisent même une œuvre inédite de David Wojnarowicz, à partir de bandes vidéo laissées inachevées par l’artiste à son décès. L’œuvre est exposée sous sa signature et fait l’objet d’une censure qui lui assure immédiatement une renommée mondiale et son inclusion dans d’autres expositions (Rinder, 2011).

La reconstitution d’environnements et d’œuvres fragmentaires ou disparues, de même que la commande d’objets inédits ou la présentation sous forme d’œuvres d’art d’objets ayant eu d’autres fonctions antérieurement, participent d’une même volonté d’introduire des éléments de fiction au sein de l’exposition, tout en mettant en valeur le rôle déterminant joué par le commissaire dans l’existence d’une situation artistique. L’exposition, devenue support de fictions, peut d’ailleurs elle-même faire l’objet d’une mise en abîme fictionnelle, lorsque les commissaires en viennent à reconstituer des expositions du passé10.

Certains, enfin, s’autorisent l’organisation de rétrospectives d’artistes sans leur permission ou celle de leurs ayant-droits, manière de considérer que le travail d’un commissaire ne doit pas être limité par la disponibilité des objets et doit plutôt s’attacher à la production d’idées. Shelly Bancroft et Peter Nesbett réalisent ainsi des expositions de David Hammons, de Cady Noland ou de Maurizio Cattelan, à l’espace alternatif Triple Candie de New York, dans le seul but de produire un point de vue inédit et critique sur ces artistes; ce que les galeries et musées qui les exposent habituellement ne peuvent se permettre de faire (Bancroft et Nesbett, 2011: 43-45). Ce genre d’attitude pousse aussi loin qu’il est possible de le faire l’idée d’auctorialité : le commissaire refuse d’entrer au service des artistes ou du système de l’art et met en scène sa liberté d’expression.

Un commissaire peut-il ne pas être un auteur?

Est-il possible de définir précisément le caractère littéraire d’une exposition? Qu’en est-il de la poétique ou de la stylistique propre à un commissaire-auteur? Il est bien entendu très compliqué de répondre à de telles questions. Il est plus simple d’évoquer des symptômes de littérarité, non pas au sens d’une « différence spécifique qui sépare[rait] l’art du langage des autres arts » (Jakobson, 1963 [1960]: 210), mais en considérant que rien n’empêche d’envisager d’autres pratiques créatives comme étant comparables à la littérature11. Jakobson le dit lui-même : « Celui qui étudierait la métaphore chez les surréalistes pourrait difficilement passer sous silence la peinture de Max Ernst ou les films de Luis Buñuel » (210); à quoi il convient d’ajouter que les expositions réalisées par les surréalistes enrichissent tout autant ce type d’étude. Si la littérarité des expositions conserve nécessairement un aspect hypothétique, certains motifs récurrents peuvent y être repérés qui sont comparables à ce que l’on peut trouver dans le domaine littéraire.

Le premier concerne la suspension consentie de l’incrédulité : ce qui fait qu’un visiteur entre dans une exposition, de la même manière qu’un lecteur entame la lecture d’une œuvre de fiction, en acceptant certains faits qui peuvent ne pas avoir de sens ou de cohérence dans le monde quotidien. Il y a là une différence importante entre les expositions d’art contemporain et celles des musées de sciences ou de société, où il est essentiel que le visiteur ait le sentiment d’enrichir ses connaissances par la confrontation avec des éléments authentiques qui sont autant de preuves des discours qui lui sont présentés.

Le deuxième aspect touche à la question de la narrativité. Dans les expositions, des déplacements, des arrêts, pauses, bifurcations, sont ménagés d’un objet à l’autre, mais aussi entre les textes d’accompagnement et les images. Chaque objet exposé est ainsi conduit à abandonner son autonomie et ses qualités propres au profit de la narration d’ensemble. La question de l’authenticité des objets réapparaît, mais en changeant de nature, puisque c’est au sein de la fiction qu’ils font sens : s’il y a des manques, ils peuvent être comblés par des commandes spécifiques; les œuvres peuvent être remplacées par d’autres œuvres, voire par des copies.

Le dernier aspect est à certains égards le plus problématique, puisqu’il concerne le positionnement de l’organisateur comme auteur. Une exposition sur un mode narratif, fictif ou littéraire le met, de fait, en avant, au détriment des objets exposés : elle est son œuvre. Le fait d’envisager les commissaires comme des auteurs tout puissants est pleinement revendiqué lors de la création, en 2010, de la revue The Exhibitionist : une revue « made by curators for curators » (Hoffmann, 2010: 4), selon les mots de son directeur, Jens Hoffmann. The Exhibitionist entend s’inspirer du projet éditorial des Cahiers du cinéma, en reprenant l’idée d’une « politique des auteurs » pour l’appliquer aux organisateurs d’expositions. Dès le premier numéro, Hoffmann explique ainsi qu’il ne s’agit pas de traiter de toutes les pratiques de commissaires, mais uniquement de celles qui s’intéressent à une compréhension spécifique de la réalisation d’expositions :

[T]he creation of a display, within a particular sociopolitical context, based on a carefully formulated argument, presented through the meticulous selection and methodical installation of artworks, related objects from the sphere of art, and objects from other areas of visual culture. (Hoffmann, 2010: 3).

Bien que la création de The Exhibitionist puisse faire figure de manifeste pour une mise en avant du seul propos des commissaires-auteurs, il est difficile de penser que l’ensemble des commissaires d’expositions, quel que soit leur domaine, n’est pas concerné. En effet, si les différentes opérations de mise en exposition ne constituent pas nécessairement une forme de création artistique ou littéraire à part entière, force est de constater qu’un grand nombre de décisions sont prises qui, même lorsqu’elles ne modifient pas matériellement les œuvres et objets exposés, ont une incidence sur la manière dont ils sont perçus par le public. Qu’est-ce qui est choisi? Par qui? Comment cela est-il présenté? À qui? Toutes ces questions donnent lieu, de fait, à des prises de décision qui affectent la forme d’une exposition.

De ce point de vue, se positionner comme auteur, ce n’est pas nécessairement prétendre agir à l’encontre des artistes, des institutions ou du public; c’est plutôt agir comme quelqu’un de responsable et assumer des choix qui ne se limitent pas à l’élaboration d’une fiction personnelle ou à établir une liste de noms d’artistes. Comme le dit le commissaire d’origine nigériane Okwui Enwezor, « I […] insist on the responsibility of the curator to make legible statements by means of the exhibition » (2003: 156). Autrement dit, si le rôle d’un organisateur d’expositions est de contribuer à la production et à la diffusion d’œuvres, c’est nécessairement aussi un rôle de créateur ou d’auteur.

- 1. Voir, par exemple, L’invention de Morel, commissariée par Thierry Dufrêne à la Maison de l’Amérique latine (16 mars – 21 juillet 2018).

- 2. Un certain nombre d’écrivains et de philosophes ont notamment organisé des expositions au Musée du Louvre : Jacques Derrida (1990), Julia Kristeva (1998), Umberto Eco (2009), Jean-Philippe Toussaint (2012), Philippe Djian (2014).

- 3. On pense par exemple aux expositions conçues par le Centre Pompidou autour de Roland Barthes (2003), Jean Cocteau (2003), Samuel Beckett (2007) ou Marguerite Duras (2014).

- 4. Alfred H. Barr Jr. est l’auteur d’une exposition en forme de manifeste en 1936 : Cubism and Abstract Art. Il y était question d’établir une histoire de l’art moderne, en traçant des lignes d’influence entre les artistes européens et américains de 1880 à 1930. Le succès de cette exposition est d’avoir contribué à la construction d’un canon des artistes modernes, lequel a été repris dans les musées du monde entier.

- 5. Citons notamment le pavillon de l’URSS à Pressa (Exposition internationale de la presse, Cologne, 1928), la Mostra della Rivoluzione fascista (Palazzo degli esposizioni, Rome, 1932), America Can’t Have Housing (MoMA, New York, 1934), Gebt mir vier Jahre Zeit (Allemagne, 1937), etc.

- 6. C’est le cas avec les critiques qui sont formulées à l’encontre d’Allon Schoener, l’organisateur de Harlem on my Mind au Metropolitan Museum of Art (New York) en 1969.

- 7. La critique des commissaires d’expositions dans les années 1960 n’est cependant pas uniforme, comme l’a montré Irene Calderoni (2007: 78).

- 8. Le muséologue Serge Chaumier reproche d’ailleurs à cette démarche de correspondre à celle des parcs d’attractions (2012: 50-51).

- 9. Dans ce cas précis, la reconstitution est signée du nom de Harald Szeemann (même s’il ne l’a pas matériellement réalisée) et elle a été exposée sous son nom depuis.

- 10. Cette tendance à la reconstitution d’expositions du passé est très forte, depuis le début des années 2000, à l’instar de la reconstitution de When Attitudes Become Form par Germano Celant à la Fondation Prada de Venise en 2013 : When Attitudes Become Form. Bern 1969/Venice 2013 (Celant, 2013).

- 11. Pierre Bourdieu le remarque très justement : la question de savoir ce qui fait d’un message verbal une œuvre littéraire est une question à laquelle il n’est pas possible de répondre dans l’absolu (1992: 395).