Je me suis réveillé, souriant. En rêve, un grand périple rapiéçait mes voyages en Autochtonie. J’avais circulé dans les territoires artistiques d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. J’ai froncé les sourcils en regardant ma bibliothèque. Existerait-il une définition amérindienne, théorique ou opératoire, du concept d’autochtonie? Y aurait-il une vision qui donnerait un sens de l’imaginaire des Premiers Peuples, Métis et Inuits conciliant traditionalisme et hypermodernité? Des relectures d’écrits de l’historienne et commissaire de l’art Kanien’kehá:ka Deborah Doxtator (2001), de l’historien et philosophe wendat Georges Emery Sioui (1992, 2008, 2010) et du politologue Kanien’kehá:ka Taiaiake Alfred (2014) me vinrent en mémoire. Certaines de leurs idées nous orientent autant vers une vision autochtone circulaire du temps, et par là vers une historicité autochtone, que vers une sociologie critique de l’art, se ré-ensauvageant à la faveur d’une modélisation et de l’usage de notions autochtones comme l’ohtehra’1, pour renouveler les relations qu’évoque l’idée d’autochtonie.

L’historicité autochtone

Après la Conquête, les élites et les historiens canadiens-français — comme François-Xavier Garneau et Lionel Groulx — effacent progressivement la présence du sauvage de l’Histoire du Kébeq et du Kanata. L’histoire de l’art québécois, qui ne compte pas vraiment de synthèse, propose peu de publications. L’anthropologie a fait des Amérindiens et des Inuits son objet d’étude. Nous ne serons de retour dans l’histoire et l’art qu’à partir de l’avènement des œuvres de Norval « Copper Thunderbird » Morrisseau au milieu des années 60 et, en 1967, avec ce Pavillon des Indiens, une architecture autonome de ceux du Canada et du Québec à Terre des Hommes, l’exposition universelle d’il y a 50 ans2. Cette résurgence passera notamment par les centres d’artistes autogérés et les revues d’art dans les années 80 et 90. Avec le début du XXIe siècle, l’ouverture de la revue Recherches Amérindiennes au Québec à des œuvres d’artistes, des numéros thématiques, des revues universitaires, quelques parutions liées à des expositions et la traduction de publications anglophones, accélèrent ce changement3.

L’historienne Mohawk Deborah Doxtator a été une des commissaires de l’exposition controversée Fluffs and Feathers. An Exhibit on the Symbols of Indianness4, qui abordait le « kitsch » des artefacts et spectacles pseudo-indiens des industries touristiques au Canada, version pas si lointaine des situations d’appropriation culturelle dénoncées ces temps-ci, même dans des musées comme celui des beaux-arts de Montréal5. Pour elle, il y a antinomie entre les conceptions de l’historicité : l’approche européano-centriste, fondée sur la mesure du temps, diffère de celle autochtone, nourrie par la temporalité circulaire et mythologique (Doxtator, 2001).

L’Américité

Avec le concept d’Américité (Sioui, 1992), défini en opposition à celui d’« Américanité » pour aborder les aspects éthiques, politiques et territoriaux de l’art autochtone contemporain, l’historien wendat Georges E. Sioui transpose sa thèse pour une autodéfinition d’une historicité autochtone dans Histoires de Kanatha. Vues et contées (2008) et dans Pour une histoire amérindienne de l’Amérique (2010), visant à combler cette distance épistémologique énoncée par Deborah Doxtator. Pour le catalogue de la grande exposition Indigena (1992), il écrit :

L’Américité […] définit une spiritualité et, donc, une idée sociale qui est celle de l’Amérique. C’est la conscience d’un pouvoir, et d’un devoir, appartenant à ce continent — le pouvoir et le devoir de définir et d’offrir au reste de la famille humaine et cosmique une vision de la vie et de l’univers qui puisse transformer notre monde humain en une société vraiment unitaire et universelle. Essentiellement, l’Américité signifie la formulation, au profit des êtres de tous les ordres, des raisons et, surtout, des moyens d’adopter la vision circulaire qui est si caractéristique de l’Amérique et qui lui a permis d’être un havre de tolérance et d’espoir pour tant d’êtres humains. […] Espérons […] que les premiers peuples d’Amérique commenceront à mettre en œuvre sérieusement, dans leur art, leurs paroles et leur enseignement, la vision d’équilibre et de beauté qu’ils ont conservée […]. (Sioui, 1992: 68.)

Si la notion d’Américité permet de théoriser l’autochtonie sous l’angle d’une éthique en y appliquant la vision circulaire du temps, transportant le registre d’historicité vers les domaines de la mémoire collective et de la transmission6, elle fait aussi le lien avec l’espace, c’est-à-dire les territorialités géopolitiques. Maintenant les gens des Premiers Peuples évoquent, rêvent, nomment en nos langues ces territoires ancestraux qui débordent toutes les formes de réduction : Nikastinan (Atikamekw), Nitassinan (Innus, Naskapis), Nikmatut-Mi’kma’ti (Mi’qmaqw), Ndakinna (Waban A’ki), Eeeyout itshhe (Cris), Abitibiwinnis (Anishinabe-Algonquin), Nionwentsïo (Wendat), Haudenosaunee confederacy et du Nunavik (Inuit). Ceci aurait deux impacts : d’abord, cet axe fait éclater l’enfermement dans les terres des réserves, les réductions, telles que définies par des lois colonialistes (en Kanata, la Loi sur les Indiens de 1876); ensuite, il faut mentionner nos luttes de décolonisation et la résilience des communautés (par exemple à Odanak, Mashteuatsh, Wendake, Ekuanitshit, Uashat, Malioténam, Listuguj, Kitcisakiq, Kawnawake, Oujé-Bougoumou), ce que traduit la notion politique de traditionalisme conscient (Alfred, 2014: 165).

Du politique à l’art : l’autochtonie comme traditionalisme conscient

Dans son livre Paix, pouvoir et droiture. Un manifeste autochtone (2014), le politologue universitaire Kanien’kehá:ka Taiaiake Alfred prône le traditionalisme conscient comme éthique et stratégie politiques. Il en découle une première définition amérindienne de l’autochtonie (politique cependant) :

L’autochtonie […] n’est pas une sorte de panindianisme politique expéditif, ou l’idéologie assimilatrice d’indigenismo commune aux pays latino-américains. Elle rassemble des mots, des idées et des symboles provenant de différentes cultures, afin de servir d’instruments pour ceux qui revendiquent le statut de nation. Mais elle ne supplante pas les cultures localisées de chacune des communautés. L’autochtonie est un moyen important de confronter l’État, car elle fournit un vocabulaire unificateur et une base pour l’action collective. Mais elle dépend entièrement du maintien de l’intégrité des cultures et des communautés traditionnelles autochtones desquelles elle tire sa force. (Alfred, 2014: 178.)

Cette définition peut éclairer notre enquête sur l’autochtonie artistique. Cette dernière se veut tout d’abord une idéologie unificatrice des différentes cultures pour supporter des actions collectives; elle émane ensuite, sans les supplanter, des « cultures et des communautés traditionnelles » plutôt qu’elle ne s’y substitue (Alfred: 78); enfin, elle inclut l’art (et les symboles en général). Taiaiake Alfred précise la complémentarité entre action politique et vie artistique comprise comme source de développement intellectuel : « l’autochtonie et le nationalisme autochtone localisé ne sont pas des idéologies opposées. En fait, elles sont plutôt mutuellement solidaires, alimentant le développement intellectuel de l’autre et favorisant la collaboration politique » (Alfred, 2014: 178). Le parti pris pour le traditionalisme conscient appliqué au champ politique local chez Taiaiake Alfred est cependant radical en ce qui a trait à la décolonisation, à l’appartenance et à l’engagement : il assujettit aux finalités collectives les trajectoires individuelles.

Taiaiake Alfred propose une typologie des attitudes et des situations qui nous façonnent, Autochtones, en partie ou en tout. Il décrit trois figures : tout d’abord, « le vieil Indien » qui a planté sa tente près de la palissade du fort des Blancs. À la fin du XIXe siècle, la dépossession systématique des territoires au profit de l’industrialisation et de l’urbanisation, et l’arrivée des « sportsmen » de l’élite, ont réduit bien des nôtres à se faire guide dans les clubs comme le fameux Triton Fish & Game Club en Haute-Mauricie. Dans le domaine de l’art, « le vieil Indien » renvoie à la figure de l’artiste soumis. Aujourd’hui, plusieurs artistes autochtones ont rejoint l’ensemble des artistes pour demander des programmes de subventions aux paliers de gouvernement et figurer comme « Indien de service » dans les commémorations et dans l’industrie touristique. Ensuite viennent « les pommes rouges ». Comme la peau du fruit, sous l’apparat et les discours, la chair est blanche. Ce deuxième type d’artistes collabore et adhère aux valeurs et modes du système dominant. C’est le collaborateur qui parle le langage des blancs. La puissance symbolique du stéréotype, de l’Indien inventé, est leur caution. Comme pour le premier type, l’artiste figure dans tous les spectacles produits pour les touristes, principalement. Le troisième type, « le guerrier mystique », est de loin le plus intéressant. Il se dédouble : c’est le résistant par l’éloignement, par la politique ou par ses œuvres. C’est, quelque part, le « sauvage » qui a survécu et qui dépend de la sauvegarde de ses conditions d’existence traditionnelles. C’est aussi l’artisan, le conteur et le joueur de tambour. Ce sont bien sûr les Ainés, les derniers OnkwéOnkwés, les « vrais ». C’est encore celui, urbain, qui s’est ré-ensauvagé à partir des savoirs confisqués et réinterprétés par les Blancs : il est métissé à plusieurs égards. Il revient solidaire dans ses territoires et est guerrier dans ceux de l’autre, chamane pour les siens et visionnaire pour l’humanité. Ce sont celles et ceux que j’appelle les nouveaux Chasseurs-Chamanes-Guerriers par l’art.

L’ohtehra’, ou le ré-ensauvagement

L’historicité différente comme rapport à la conscience historique chez Doxtator, l’Américité en lien avec les territorialités, dont celles de l’art, pour Sioui et le traditionalisme conscient comme parti pris politiquement engagé chez Taiaiake Alfred militent en faveur d’un regard théorique et analytique autochtone des faits d’art, de culture et de société. Pour ma part, ni historien ni politologue, j’ai, à la suite de l’École de Francfort en Europe et surtout des travaux de Marcel Rioux ici7, beaucoup insisté sur la fonction et le rôle de l’art en société. J’ai opté pour cette approche sociologique critique appliquée à l’art, parce qu’elle fait place aux mouvements sociaux et aux acteurs, c’est-à-dire aux artistes engagés ainsi qu’à leurs pratiques émancipatoires en œuvres (Sioui Durand, 1997). Impliqué dans l’art autochtone comme théoricien, critique d’art, commissaire et performeur, j’y ajoute le qualificatif de « sauvage ».

Au regard amérindien, tout modèle théorique devrait référer à des expressions en nos langues autochtones comme les notions d’ohtehra’, d’hunonwaruri’, de potlatch ou de makusham8. Ces notions sont utiles empiriquement et analytiquement parce qu’accolées chaque fois à des pratiques, des conduites ou situations, et des œuvres qui engagent tout ou en partie la connaissance, la conscience et l’exercice expressif-symbolique en tant que fait glocal d’Américité9 par l’art : interprétation amérindienne du concept de fait social total.

En premier lieu, il y a la référence à nos visions du monde. C’est ce que signifie l’application du concept de l’ohtehra’ à l’art. Holiste, il a le mérite de ne pas séparer les usages sociaux et culturels coutumiers des créations artistiques. Cette notion réhabilite la mythologie comme épistémologie, et la prise en compte herméneutique des mythes, contes et légendes transmis et interprétés aujourd’hui par les Autochtones. Cela rejoint les nouvelles approches en sciences sociales. Ce faisant s’ouvre une théorie autochtone générale qui inclut la temporalité comme conscience historique, mémoire collective, registre d’historicité et transmission fondée sur la vision circulaire (Doxtator, 2001). Les territorialités y sont comprises comme reconnexion avec une géopolitique aux frontières poreuses que nomment nos langages. L’actuel processus de revitalisation des langues autochtones en dormance met en évidence une nouvelle avancée du processus de décolonisation et d’autodétermination économico-politique, démographique et géographique.

De plus, il faut greffer l’une à l’autre la conscience et l’action glocales des luttes aborigènes planétaires (en accord avec la Déclaration sur les droits des Peuples autochtones de l’ONU), les mouvements sociaux écologistes des trois Amériques (par exemple Standing Rock) et le mouvement des femmes (Idle No More). C’est là qu’il faut porter attention à l’engagement des artistes qui voyagent, qui font des allers-retours : localement dans nos communautés et de rayonnement international partout sur le dos de Yandiawish, la Grande Tortue, dans des grandes cités comme Tiohtià:ke (Montréal) et Venise, notamment.

De cette vision des temporalités et des territoires, de ces savoirs, savoir-faire et savoir-être ensemble se dégagent un sentiment, un engagement et un art qui réaliseraient l’autochtonie comme fait glocal d’Américité, c’est-à-dire interprétation légitime et authentique des grands rassemblements que sont l’hunonwaruri’, les potlatch, makusham et autres cérémonies. Cette notion nouvelle rapatrie la perspective autochtone dans l’histoire et la sociologie de l’art. Par exemple, l’observation des potlatch ces grands rassemblements protocolaires et cérémonials des Amérindiens de la côte nord-ouest de l’océan Pacifique, marqua de manière fondatrice les pensées anthropologiques, sociologiques, littéraires et artistiques du début du XXe siècle10. Transposé à l’art, le fait glocal d’Américité s’exprimerait par un large spectre de pratiques : à un bout, l’art traditionnel local, ce que Taiaiake Alfred appelle « l’intégrité des cultures et des communautés traditionnelles » (178), et à l’autre bout, les dimensions métissées, transculturelles, interdisciplinaires, inter-communautés et inter-Nations en œuvre au rayonnement national et international, toutes ces pratiques qui supposent des allers-retours (villes-réserves) comme nouvelles relations, leur renouvellement.

Et si l’autochtonie combinait ces axes d’ensauvagement et de nouvelles relations par l’art? C’est mon hypothèse pour définir l’autochtonie artistique. Dans la mesure où on ne reconnaît plus de fracture entre art traditionnel et art actuel, n’assiste-t-on pas à une multiplication des explorations, de collaborations et des métissages? L’adoption des influences, des technologies, de ces conduites ou situations renforce-t-elle ou érode-t-elle « l’intégrité des cultures et des communautés (tout en) alimentant le développement intellectuel » (Alfred, 2014: 178)? En sommes-nous à la création en ville de nouvelles réserves ou à la formation d’une nouvelle tribu comme l’a envisagé Gerald McMaster (1999) dans sa thèse de doctorat The New Tribe et dans son exposition intitulée Reservation X11? Chose certaine, les allers-retours entre les communautés et les milieux urbains sont plus que souhaitables. Ashetateu est un mot en langue innue-aimun qui signifie « il suit les traces de quelqu’un en sens inverse pour voir d’où il vient », ce qui revient à dire que, pour être un artiste autochtone actuel, il faut paradoxalement marcher dans les pas des Anciens, renouer avec les modes de penser d’avant la colonisation, nommer, appréhender et dire encore en nos langages, y compris nos langages visuels. Il y a ensuite le nécessaire et continu renouvellement des relations — terme repris aux missionnaires Jésuites — par l’art. Ceci diffère des offres ponctuelles de « rencontres » lors de commémorations colonialistes ou d’efforts politiques de réconciliation.

Lors du récent État des lieux sur les arts autochtones au Kébeq12, il y a eu mise en évidence de l’importance de l’art et des artistes autochtones dans le processus géopolitique et culturel de décolonisation entre 1967 et 2017. Des phénomènes comme les revendications territoriales — les luttes contre les barrages et les pipelines — et la revitalisation des langues autochtones, l’intérêt de plus en plus grandissant de la part des jeunes générations pour l’histoire et les fondements authentiques de leurs cultures avant les méfaits des mesures de réduction et de génocide culturels sont observables. Ce mouvement déjà en usage chez les artistes est maintenant à l’œuvre tant dans les réserves que dans les institutions urbaines et sur les scènes politiques de revitalisation des langues et des usages coutumiers. Il est l’amorce d’une auto-histoire ayant trait à la vie des idées, mais aussi à l’enrichissement des bagages identitaires des nouvelles générations, du raccordement avec les Ancêtres, les Aînés et les générations brisées par les pensionnats. C’est aussi cela, le sentier du ré-ensauvagement.

Suivre les artistes : que nous révèlent les œuvres?

Que nous révèlent les trajectoires d’artistes autochtones? Leurs œuvres majeures résolvent-elles la contradiction illustrée par les figures du vieil Indien, de la pomme et du guerrier mystique? Ou bien n’avons-nous affaire qu’à des constructions utopiques, à des discours idéologiques autochtones et, d’autre part, à des expressivités symboliques n’appartenant qu’au champ hyperspécialisé qu’est l’art contemporain?

Ici la figure du Trickster, issue des formes mythologiques, littéraires et visuelles de l’oralité autochtone incluse dans l’ohtehra’ constitue un repère pour l’analyse des œuvres. Multiforme, polyvalent, truculent et iconoclaste, le Trickster est un personnage dont les ruses et filouteries sont issues des récits des temps mythologiques dans lesquels il apparaît tantôt en corbeau (« Raven ») sur la côte ouest, en Coyote dans les Plaines ou en Carcajou au nord-est (Savard, 2016). Possédant tous les travers humains, il se distingue par des aventures tordues dans la mesure où ses actions et interactions ont toujours pour but d’exploiter l’autre, surtout les humains, à son avantage. Pourtant, chaque fois ses plans, ses pièges, se retournent contre lui, cédant la place à une éthique paradoxale d’harmonie pour un monde meilleur. De l’ordre de l’oralité, la cueillette des récits et des contes chez les Anciens et les Ainés a fait les beaux jours de l’ethnographie. Les aventures du Road Runner dans le désert en sont un transfert contemporain vers le dessin animé. S’en inspirent les écrivains autochtones et les artistes visuels contemporains (Ryan, 1999) : leurs œuvres, dans les années 80 et 90, reprennent l’ironie mordante mais joyeuse du Trickster pour affronter, débouter et déjouer les stéréotypes de l’Indien inventé, notamment en contexte des nouvelles réalités quotidiennes et urbaines des identités autochtones. À mi-chemin de la décade 2000-2010, une nouvelle génération de performeuses et performeurs se fait Tricksters sous la forme d’alter ego souvent costumés tels que Miss Chief Eagle Testickle, Lady Moon Traveller, Belle Sauvage et Buffalo Boy, et autres. Ceux-ci, indisciplinés, passent de la performance au performatif en investissant la peinture, la photographie, la vidéo, sous le mode de « tableaux vivants ».

De ce point de vue, l’analyse des œuvres récentes de Caroline Monnet et de Kent Monkman, ne peut qu’éclairer notre quête d’autochtonie. Ce sont des figures artistiques internationales de l’autochtonie et de l’indigeneity. À partir des expositions Shame and Prejudice de Kent Monkman (2017) et Dans l’ombre de l’évidence de Caroline Monnet (2016), j’aimerais montrer comment en œuvre, certains éléments traduisent une complémentarité entre ré-ensauvagement (vision circulaire, conscience historique, traditionalisme conscient et éthique engagée) et nouvelles relations avec les composantes occidentales du champ de l’art.

Kent Monkman : les nouvelles réserves urbaines

Comprendre et expliquer les peintures de Kent Monkman suppose de connaître l’ensemble de sa créativité. Son œuvre n’est pas que picturale. Il crée des tableaux vivants par la performance et les installations. Ses vidéos scénarisent son dédoublement en Miss Chief Eagle Testickle. « Star » de l’art amérindien au Kanata, il attire l’attention dans les grandes expositions comme Sakahàn. Art indigène international en 2013 au Musée des beaux-arts du Canada. Ses œuvres sont collectionnées par les grands musées et collectionneurs.

Le genre du paysage, comme l’a brillamment démontré John Berger (2014) dans Voir le Voir, appartient à la bourgeoisie et aux États colonialistes. Ceux-ci y sont en mode conquête, de peuplement, de civilisation et de christianisation, d’appropriation et d’exploitation du Far West et autres Nouveaux Mondes. Le corollaire pour les Autochtones sera la réduction, l’acculturation et l’assimilation. Kent Monkman en a fait son champ de batailles picturales. Il oppose à ces deux faces de la réalité, un dépassement par de fabuleux dédoublements identitaires. L’artiste d’origine crie s’y fait guerrier de la citation hypermoderne caustique, frôlant le plagiat des faussaires. Les ajouts et substitutions que l’artiste infiltre, intègre, insinue dans ses œuvres, pervertissent la dualité contenant-contenu. Ils transgressent les significations historiques convenues par l’intrusion de la présence subversive de l’Agokwe, terme Miqm’akw qui signifie « il y a une femme ou un homme en toi » pour désigner les Two Spirits ou bi spirituels des interventions de Miss Chief Eagle Testickle. Selon Jonathan D. Katz, il y aurait contre-picturalité de l’autochtonie :

Le temps, le changement, l’histoire, voilà donc les flèches qui composent l’arsenal de Monkman, fondé sur une reconnaissance entendue de tout ce qu’interdisaient les grands récits du XIXe siècle. Et l’arc qui permet de propulser ces flèches est l’appropriation, cet autre grand trope postmoderniste. Presque toutes les toiles de Monkman usurpent l’œuvre de l’un ou l’autre des célèbres peintres euro-américains, retournant contre eux leur art et souvent leurs paroles par une méticuleuse réincarnation de leur travail à travers les yeux de l’autre, l’exclu, soit l’autochtone, l’homosexuel ou le transgenre, et ce, en adoptant une attitude affirmée et insolente là où la plus abjecte soumission était jadis la norme. Ces actes d’appropriation picturale constituent bien sûr le reflet inversé de l’appropriation historique des terres autochtones, ce qui confère aux œuvres leur ironie particulièrement mordante. (Katz, 2012: 39-40.)

Dans sa récente exposition Shame and Prejudice. A Story of resilience (Art Museum of Toronto University, printemps 2017), Monkman se réinvente stylistiquement. Il a pris d’assaut onze salles en autant de thématiques combinant nouvelles, peintures, installations et artefacts, photographies et œuvres du patrimoine historique du Kanata. Sa picturalité se fait dispositifs installatifs impressionnants qui revisitent de manière critique les moments de l’histoire politique (peintes, photographiés ou cinématographiées) de la Confédération canadienne — dont on fête les 150 ans (1867-2017). Monkman nous donne aussi à voir et réfléchir les quartiers urbains comme nouvelles réserves, où se transporteraient pour les Autochtones les conséquences de la Conquête. Miss Chief Eagle Testickle sur le mode des inversions transgenres, devient notre guide. Il réalise dans les œuvres ce que Kent Monkman ne peut pas faire, incarnant précisément cette figure du guerrier mystique décrite par Taiaiake Alfred.

L’exposition est formidable. Une nouvelle contre-picturalité des styles de l’histoire de l’art européano-américaine y prend forme via l’esprit mythologique des animaux (par exemple des bisons peints selon les canons surréalistes ou cubistes) ou des chimères de la christianisation (des anges-hélicoptères). Elle se substitue à celle de l’appropriation des peintures de paysages comme fond de scènes. S’inspirant toujours de la vision mythologique où les animaux et les humains s’intervertissent et de la réalité historique des contacts entre Indiens et Blancs, Monkman persiste comme Trickster. L’ironie cède le pas au combat de dénonciation morale des souffrances des siens via ses installations, peintures, performances et vidéos. L’exposition livre autant un contenu politiquement engagé envers le développement de la société canadienne qu’une critique formaliste des styles coloniaux de l’histoire de l’art. L’artiste y resserre son appartenance avec sa famille et sa communauté crie brisée par les pensionnats, revendiquant artistiquement une autochtonie « sauvage », c’est-à-dire qui ne cesse de s’affranchir et de critiquer par l’art.

Caroline Monnet, l’art à fond de train

Printemps 2016, nous sommes assis ensemble autour du feu avec les étudiants du cours d’Initiation à l’art moderne et contemporain autochtone à l’Institution Kiuna. Une casquette resserrant de longs cheveux fait ressortir les traits d’un visage de plus en plus diffusé sur tous les écrans. Caroline Monnet confie aux étudiants son parcours de jeune femme qui a surmonté sa timidité dans l’art. Algonquine par sa mère dans la réserve de Kitigan Zibi, Bretonne par son père, elle a résidé à Winnipeg, où elle a commencé à créer des vidéos et peintures, avant de venir s’installer à Montréal. Cette quadruple socialisation aux confins de quatre mondes interculturels : autochtone (Anishinabe, Cri), français, canadien-anglais et québécois, n’est pas étrangère à l’originalité, la facture formelle ou l’humanisme de ses œuvres.

Peintre à la production tanguant vers une peinture géométrique in situ et colorée, c’est-à-dire qui se module selon les lieux, elle réfère aux formes du tipi des Cris. À Montréal, elle s’est mise à explorer la sculpture de matériaux bruts ainsi qu’à s’impliquer dans des projets d’art public interactif via le collectif ITWÉ. Alors que sa production picturale et sculpturale l’ancre principalement dans le réseau des centres d’artistes autogérés et des galeries, ses créations cinématographiques la propulsent sur les écrans des festivals et résidences de création internationaux. Autant dire que, professionnellement, Caroline Monnet reflète tout ce qu’il y a de plus affranchi comme artiste dans notre monde hypermoderne, un individu nomade, circulant dans le champ éclaté de l’art actuel mondial. Cette tendance que j’appelle « ensauvagement » qui, bien que prenant les formes de ces nouvelles « relations » par les idées et l’art, n’a rien à voir avec le conservatisme. Néanmoins, son parcours nomade au rayonnement international s’équilibre par les sujets de plusieurs de ses films (par exemple Roberta, La Mallette noire, Tshiuetin et Mobilize), qui nous ramènent vers les communautés et les territoires, amorçant des retours métissés comme faits glocaux d’Américité. Ses expositions Dans l’ombre de l’évidence (Axe Néo-7, 2016), DéRanger (Oboro, 2016) et Memories We Shouldn’t Speak Of (Art Action Actuel, 2017) en témoignent.

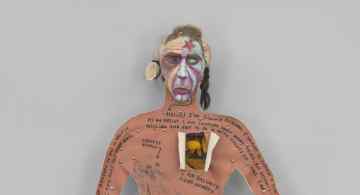

Les sculptures Dans l’ombre de l’évidence (centre d’artistes autogérés Axe Néo-7, Gatineau, printemps 2016) abordent la tension entre l’oppression et l’émancipation des femmes autochtones en Kanata. Elle y fait s’entrechoquer dialectiquement dans trois salles la lourde matérialité du béton et la souplesse du tissu de vêtements comme sculptures sous des formes minimales (le cube, la colonne, la statue, le buste). Dans la première salle, des colonnes s‘achevant en tissus se font Kwazigwan, en langue algonquine « étant d’un grand poids ». Dans une autre salle, on voit une série de quatre bustiers de tissu créés avec des minijupes et du béton contraint. Ils portent le nom de femmes autochtones disparues, dont deux de Kitigan Zibi. Dans une troisième salle, espace très lumineux, repose un petit cube auquel tourne le dos une statue à échelle humaine aux allures d’une « Nana+ » de Niki de Saint Phalle. C’est sa sculpture « Guerrière ». Mystique, rajouterait Taiaiake Alfred. Debout sur une plaque, cette stèle à corporéité féminine a la peau écorchée, laissant voir des tissus bleus. Un toupet de mèches de cheveux noirs évoque la figure de l’artiste.

Néanmoins, c’est le travois amérindien, genre de traîneau sans roue, qui pourrait être l’artefact sculptural clé. L’objet sculpté tranche avec les autres sculptures en béton. Ce panier tressé que deux perches prolongent en X afin de l’atteler, comme autrefois aux chiens, chevaux et même orignaux, c’est l’héritage, ce avec quoi « on marche dans les pas des Ancêtres ». J’y perçois l’ensauvagement hypermoderne. Vu de loin à la verticale, le travois, dont les manches en bois se croisent avec au bas son panier tressé de cordages tendus, ressemble à une possible Ikwé, une femme amérindienne. Une projection vidéo plein mur nous montre la longue performance de Caroline Monnet à l’extérieur. L’artiste est partie de La Filature jusque sur l’île Victoria, territoire algonquin des rassemblements sur la rivière des Outaouais. Elle a tiré un cube de glace avec le travois pendant près de cinq heures! En route, le cube de glace fond, se casse. Au bout du compte, elle en jette les morceaux restants dans le cours d’eau, achevant la dissolution de la composition solide de l’H20. Contre l’évidente fixité de la majorité des œuvres à l’intérieur, il y a nomadisme émancipateur.

En jouxtant sculptures et performance, installation et projection vidéo, et en passant du dedans au dehors, l’artiste se joue des états de la matière. Le cube se métamorphose de matériel à immatériel, de masse solide à liquide informe. Ainsi, Dans l’ombre de l’évidence s’arrime au contexte sociétal à deux trames historiques : le sort des femmes autochtones et celui de la Mère-Terre. Le cube nous introduit délibérément à la problématique d’oppression du sort de bien des femmes autochtones en Kanata que les statistiques des commissions d’enquête sur l’état social et de santé misérables des Autochtones confirment. Monnet les rend visibles.

Son regard amérindien est altermondialiste. Ne subissons-nous pas une certaine histoire officielle dont les monuments, les gratte-ciels de béton et de verre et les tours électrifiées comme avancées d’industrialisation-urbanisation, célèbrent l’ordre régnant? Cette « mesure » du monde fait ombrage à la Nature, ces boisés, ces pâturages, ces cours d’eau, flore et faune, et encore davantage à nos peuplades dites sauvages. Cette évidence (le pouvoir sur le monde) pressurise, oppresse et étouffe les « hêtres » (l’écosystème) et les « êtres » de démesure (imaginaires qui tentent une alternative, une évasion). L’éthique dans l’esthétique de Monnet, ce respect pour la Mère-Terre, composante de ohtehra’, s’y oppose. La vidéo-performance esquisse une migration extérieure, une délivrance symbolique : le cube de glace fond, l’artiste le retourne dans l’eau de la Mère-Terre, source de la vie. L’œuvre s’accorde à son discours : « J’essaie de rassembler puisque je suis le produit d’un pont entre Autochtone et non-Autochtone. J’ai envie d’être dans la fraîcheur et la célébration plutôt que dans la lourdeur. J’essaie d’apporter une certaine fierté. Comme jeune femme autochtone, j’ai la responsabilité de briser le cycle des traumatismes et de la victimisation et d’avancer. » (Clément, 2016).

Faire éclater les frontières des réserves et survoler les nouveaux ghettos de ville en circulant en œuvres dans l’autochtonie-indigeneity? C’est ce que fait Caroline Monnet.

Vers de nouveaux portages

Cet essai a convoqué nos théoriciens, aligné des notions autochtones, puis infiltré les œuvres récentes de certains artistes, en route vers un contenu sauvage pour l’autochtonie. Plusieurs situations paradoxales doivent toujours être dénouées. Devant l’absence de l’historicité autochtone dans l’histoire québécoise de l’art, faut-il développer une autohistoire? Faut-il harmoniser les toponymies des territorialités? Les nommer en nos langues? Prioriser nos langages, ou bien opter, comme le souligne Tomson Highway, pour les avantages du multilinguisme (2017)? Se camper idéologiquement dans un traditionalisme conscient ou participer au débat universel comme sortie du colonialisme? Demeurer la « chose indienne » comme objet d’études ou s’en affranchir en se dotant d’institutions? Art autochtone ou Autochtones qui font de l’art?

- 1. Ohtehra’ est un mot iroquoien qui signifie « soutien » ou « fondement ». Il renvoie à une vision circulaire et globale qui nous incite à circuler dans tous les territoires, géographiques comme artistiques.

- 2. À l’été 2017, le Musée d’art contemporain de Montréal a présenté une grande exposition soulignant le 50e anniversaire de l’événement, À la recherche d’Expo 67, invitant notamment des artistes autochtones à réinterpréter l’architecture et les œuvres des artistes autochtones contemporains qui jadis avaient investi le Pavillon Indien. Une publication bilingue paraîtra en 2018.

- 3. Outre la maison d’édition Septentrion, aux ouvrages historiques et sociologiques qui abordent indirectement l’évolution de l’imaginaire autochtone, soulignons en art le travail pionnier de Rémi Savard et François-Marc Gagnon. La disciple de ce dernier, Louise Vigneault à l’Université de Montréal, l’historien de l’art Jean-Philippe Uzel et la chercheuse Pricile de Lacroix à l’UQAM sont à métamorphoser l’ordre allochtone à l’université.

- 4. L’exposition Fluffs and Feathers. An Exhibit on the Symbols of Indianness de la commissaire Deborah Doxtator a été présentée au Woodland Cultural Centre en 1988 et au Royal Ontario Museum en 1992.

- 5. Dans son article du Globe and Mail du 26 mai 2017, le journaliste Robert Everett-Green dénonce le Musée des beaux-arts de Montréal, celui-là même qui a commandé un totem d’un sculpteur de la côte ouest du Pacifique, au grand dam des artistes autochtones en Kébeq, et qui expose à nouveau pour l’été festif du 375e de Montréal les collections du célèbre designer de mode Jean-Paul Gaultier, icône de la France. Un stand de mannequins amalgame de manière kitsch un hussard cosaque et une coiffe des Sioux des Plaines. En pleine période de controverses sur l’appropriation culturelle des artefacts et des identités autochtones, la directrice du Musée, Nathalie Bondil, cafouille, peine à fournir des justifications.

- 6. Sioui publie ce texte dans le catalogue de l’exposition Indigena. Perspectives autochtones contemporaines. Nous sommes en 1992, deux ans après Kanesatake-Oka et au cœur des commémorations de 1492, date de la « découverte » de l’Amérique. À la suite de plusieurs autres Amérindiens, Sioui marque sa dissidence avec « l’histoire conventionnelle de leurs peuples telle que racontée par les non-autochtones » (Sioui, 1992: 59).

- 7. En mars 2018, un substantiel symposium intitulé Le Rapport Rioux, 50 ans après, a pris place au Musée des beaux-arts de Montréal pour commémorer l’apport de l’anthropologue et sociologue au développement de l’enseignement des arts au Québec.

- 8. J’aurai l’occasion de préciser le sens de ces termes un peu plus loin.

- 9. « Glocal » : penser global, agir local. Le terme de « glocalisation » a été développé en sociologie par le Britannique Roland Robertson (1995). Il permet de mettre en évidence le caractère hétérogène de la « globalisation », particulièrement pour décrire la place des peuples « indigènes » dans le processus de mondialisation (1997).

- 10. Le potlatch est la référence empirique du concept de fait social total défini puis utilisé par les Franz Boas, Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, Georges Bataille, Guy Debord et Henri Lefebvre du temps de l’Internationale Situationniste, notamment.

- 11. En 1998, Gerald McMaster est conservateur de l’art autochtone au Musée canadien des civilisations. Il orchestre l’exposition collective Reservation X. Les artistes participants interrogent les réalités urbaines, lot des nouvelles générations d’Autochtones en Nord-Amérique.

- 12. Ces rencontres réunissant des artistes et organismes de tous les territoires, y compris ceux de la métropole, ont été organisées par les Productions Ondinnok dans le cadre de son événement Printemps Autochtone d’Art, à Tiohtià:ke (Montréal), les 17 et 18 mai 2017.