Pour qui s’intéresse à la notion d’autochtonie dans le champ des arts visuels, l’artiste anishnabé (Première Nation de M’Chigeeng) Carl Beam (1943-2005) est incontournable. Son œuvre est indissociable de l’émergence de l’art contemporain autochtone au Canada dans les années 80 et 901. Pour autant, Beam n’a jamais été à l’aise avec cette notion d’« autochtonie » accolée à son travail, puisqu’il souhaitait d’abord et avant tout être reconnu comme un artiste et reprochait aux institutions muséales de trop insister sur les questions d’identité (David, 2017). Cette position, aujourd’hui courante chez les artistes autochtones, était assez rare dans les année 80, décennie dominée par la logique de l’Identity Politics et met en évidence la complexité entourant la notion d’autochtonie qui semble parfois avoir été surinvestie par les institutions muséales, plus que par les artistes eux-mêmes. Si North American Iceberg (1985) est une des œuvres les plus connues de Carl Beam, c’est précisément parce qu’elle a été la première œuvre d’art contemporain autochtone acquise par le Musée des Beaux-Arts du Canada (MBAC) en 1986. Cette acquisition a eu cependant un effet ambivalent. Elle signifiait d’une part que les artistes contemporains autochtones avaient enfin toute leur place dans l’histoire de l’art et les musées canadiens — en ce sens North American Iceberg a bien été un « cheval de Troie » pour les artistes autochtones (McMaster, 2010: 35), mais d’autre part elle les ramenait dans une sorte de piège catégoriel, par cette insistance sur leur identité culturelle. Quelques années plus tard, Carl Beam se montrerait d’ailleurs très lucide sur les motivations d’achat du musée2 : « Je me suis rendu compte que ce n’était pas à Carl l’artiste, mais à Carl l’Indien, que le Musée achetait cette œuvre. À ce moment-là, j’ai ressenti une certaine fierté, mais je sais qu’on s’est servi de moi à des fins politiques […]. » (Cité dans McMaster: 35)

D’un voyage, l’autre : suivre Voyage

Le présent article se penche sur les relations entre l’art autochtone et l’institution muséale en « suivant » une œuvre de Carl Beam, Voyage (1988), dont le parcours me semble particulièrement intéressant pour mieux cerner cette dialectique entre musée et art contemporain autochtone au Canada. L’objectif poursuivi est aussi d’évaluer la distance qui peut exister entre des centres d’art dits régionaux et les grandes institutions muséales fédérales.

D’un point de vue méthodologique, je m’inscris ici dans les pas d’Arjun Appadurai, qui affirme que « we have to follow the things themselves, for their meanings are inscribed in their forms, their uses, their trajectories » (Appadurai, 1986: 5). « Suivre » la trajectoire de Voyage prend ici une dimension à la fois personnelle et empirique, puisque le présent texte peut être lu comme un récit, celui de mes différentes rencontres avec Voyage sur trois décennies : tout d’abord en 1989 lors de sa première présentation à l’Art Gallery of Peterborough (AGP), où j’étais responsable du secteur de l’éducation; en 1992 dans le cadre de l’exposition de Carl Beam au Power Plant à Toronto; en 2010 lors de la présentation de l’œuvre à l'occasion de l’exposition rétrospective Carl Beam organisée par le MBAC; et enfin en 2017 lorsque le MBAC a réaménagé sa collection permanente pour les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération. Mon récit prend ainsi comme point de départ le souvenir de Voyage dans le contexte, maintenant si lointain, de sa première présentation, à laquelle j’ai été étroitement associé. Cette description relève presque de l’ekphrasis antique, telle qu’on la retrouve chez Philostrate et Lucien, car elle s’appuie essentiellement sur l’image visuelle que je garde de cette première exposition, toute la documentation de l’installation d’origine ayant disparu. Seulement quelques diapositives de circonstance, floues, irrécupérables, confirment aujourd’hui ce souvenir de la fortune lumineuse de Voyage. J’ai en effet eu la chance de participer à l’installation de Voyage à la galerie publique AGP. Au-delà de l’œuvre elle-même, ce sont surtout les conditions de son exposition, et particulièrement de son éclairage, qui m’avaient à l’époque marqué. Aussi, il me semble important de commencer ce récit par une description de l’œuvre en revenant sur ses premières conditions d’exposition.

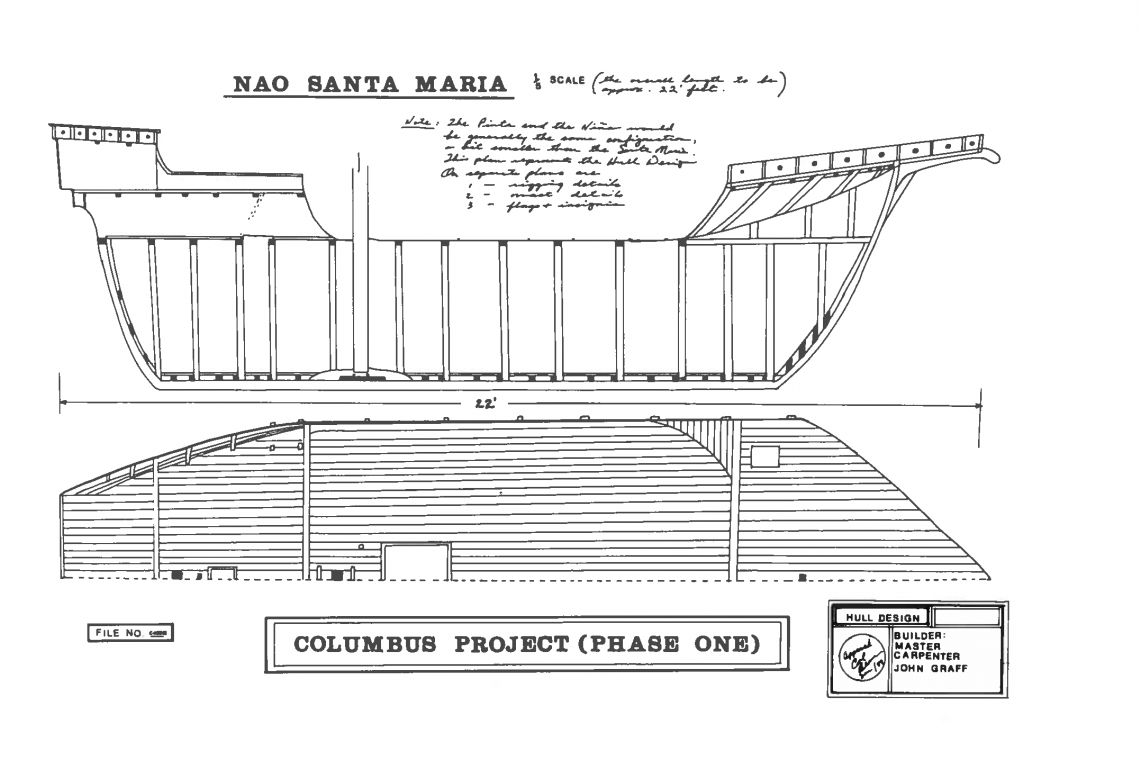

Voyage est une structure de bois peint en blanc et mesurant 530 x 308 x 310 cm. Elle évoque par sa forme dépouillée l’aspect d’un navire échoué, que Carl Beam avait imaginé comme représentation à l’échelle d’un cinquième du navire Santa Maria, qui, avec la Nina et la Pinta, demeure célèbre par son association au voyage de découverte que fit Christophe Colomb du « Nouveau Monde » en 1492. L’artiste fit construire son Voyage par le menuisier-maître d’œuvre John Graff en vue de l’exposition de Peterborough. The Columbus Project fut commissariée par Shelagh Young et Illi-Maria Tamplin, qui étaient alors les directrices respectivement d’Artspace, centre d’artistes autogéré, et de la galerie publique AGP, institutions toutes deux fondées en&nbs;1974, qui ont souvent fait cause commune.

Lors de sa première présentation en 1989, l’artiste avait soigneusement pensé l’installation de sa sculpture au sein de l’espace de la galerie. L’œuvre monumentale était seule dans ce grand espace, qui permettait d’en appréhender les volumes creux, blanchis et silencieux. Voyage se lisait d’abord à l’AGP comme élément d’une installation assez théâtrale, conçue pour être lue à travers les ténèbres, sous l’éclairage quasi lunaire d’un projecteur solitaire (ou d’un phare) qui en effleurait la surface; présence fantômatique, le navire reposait sur le sol tapissé de la galerie, sa pesanteur implicite jouant contre sa spectralité, entouré de petits rochers éparpillés sur le sol, qui devaient signaler quelque naufrage. C’était l’axe vertical de l’œuvre que favorisait cette installation en raison des caractéristiques très particulières de l’espace de la galerie principale. Celle-ci se décline en trois temps-lieux, à partir d’un module de 13 x 5 mètres qui s’ouvre sur sa longueur sur un deuxième de module de 10,8 x 5 mètres, donnant à son tour sur un troisième mesurant 7,46 x 5,18 mètres. Les murs principaux du périmètre de cette forme complexe s’élevent à 3,66 mètres et sont à leur tour surplombés d’un plafond montant en diagonale depuis le haut du mur du dernier module pour s’élever à près de huit mètres au-dessus du premier. Toute la partie de l’espace attenant au plafond est peinte en noir. Lorsque l’éclairage général de la salle est éteint et que seul un ou deux spots repèrent des œuvres qui y sont installées, l’effet d'ensemble apparaît d’autant plus.

Le contraste ne pouvait pas être plus fort avec les conditions d’exposition de l’œuvre dans le cadre de la rétrospective Carl Beam. La poétique d’être en 2010 au MBAC. La silhouette fantomale de 1989 avait totalement disparu sous le fort éclairage qui caractérise le « white cube », c’était plutôt le caractère sculptural et imposant de l’œuvre qui s’affirmait cette fois-ci. Mais alors, que faire de cette configuration originale pensée par l’artiste? Comment tenir compte de l’objet d’installation qu’il fut vingt-et-un-ans plus tôt? La question n’a cessé de me hanter. Aujourd’hui, près de trente ans se sont écoulés depuis ma première rencontre avec l’œuvre. Celle-ci se retrouve de nouveau exposée au MBAC au sein de l’exposition de la collection permanente Art canadien et autochtone. De 1968 à nos jours (du 3 mai 2017 au 29 avril 2018). Sortie du contexte de cube blanc, Voyage est maintenant éclairée par le ciel d’Ottawa, puisqu'elle trône dans un grand espace, la salle B105, où culminent les deux étages de salles d’art contemporain du MBAC, la salle s’élevant sur la pleine hauteur interne du pavillon des expositions. L’œuvre semble ainsi installée dans une chapelle, d’ailleurs à travers ses mats peut-on apercevoir le Collège Lasalle, complexe regroupant deux anciens bâtiments patrimoniaux, le Palais archiépiscopal d’Ottawa et le Collège Bytown. Mon expérience de l’œuvre se mesure désormais non seulement dans la durée et dans l’espace, mais aussi dans son passage depuis les ténèbres voulues par l’artiste vers la lumière que lui confie l’institution muséale. Le navire est devenu baleine atterrie sur les impeccables planchers de bois du MBAC.

La logique du cube blanc du MBAC, en 2010 et 2017, fait briller par son absence, pour ainsi dire, la noirceur dans laquelle Voyage avait trouvé son sens en 1989. Les déplacements physiques de l’œuvre se confirmaient, donc, et avaient pour conséquence un important déplacement de sa signification. Ma mémoire n’avait qu’accentué l’aspect spectral de Voyage, que je retenais du moment de son installation initiale. Désormais, la sculpture émergeait aux dépens du spectre; l’objet l'emporte sur la présence. Sa première fonction en 1989 avait relevé du dramatique. Elle était alors figure dans un schéma conceptuel complexe dont la cohérence était assurée par l’affiliation du bateau naufragé à un nombre imposant d’estampes, de tableaux et d’autres constructions, toutes fabriquées ou choisies parmi les corpus récents de l’artiste pour formuler un argumentaire soutenu qui portait sur les chocs et déchirements provoqués par le croisement des régimes épistémiques autochtones et européens. Mais, bien sûr, à moins de remonter l’exposition originale et d’en simuler les conditions, comment pouvait-il en aller autrement? L’œuvre ne devait-elle pas vivre au-delà de ces conditions premières de monstration?

L’œuvre s’est trouvée par la suite à l’avant plan de l’exposition développée par Carl Beam pour The Power Plant à Toronto en 1992. Pour l'occasion, elle fut rebaptisée The Columbus Boat. L’exposition circula aux États-Unis, au Canada et en Italie (1992-1994). Voyage allait ensuite être remisée dans un grenier du Minnesota, ne revoyant le jour qu’au moment de l’acquisition de la succession de l’artiste en 2010 par le MBAC, à temps pour l’exposition éponyme où, tout de même, la teneur fondamentale du propos de 1989 restait lisible à travers l’ensemble de la carrière de Carl Beam. Il fallait donc se permettre d’apprivoiser une présence très différente dans une exposition commémorative aux fonctions bien différentes de l’exposition originale, il va de soi : commémoration, rétrospection et donc, forcément, mise en anthologie de l’œuvre pour en faire opus dans un œuvre global, pour l’inscrire dans le parcours d’une vie.

Heading Out West

En 1989, The Columbus Project s’étalait sur les lieux des deux institutions de Peterborough en temps superposés : du 4 au 30 novembre à Artspace, galerie alors située au centre-ville dans un vieille halle de marché datant de 1889 que le centre avait récemment rénovée en espace pluridisciplinaire (arts visuels, théâtre et danse contemporaine); et du 23 novembre au 30 décembre à l’Art Gallery of Peterborough, bâtiment hybride composé d’une ancienne maison familiale, longeant la rive de Little Lake, un tournant dans le fleuve Otonabee, à laquelle s’est rajoutée la galerie comme telle, exemple d’architecture moderniste relativement classique des années 70 qui épouse la pente de son terrain descendant de la maison jusqu’à l’eau. C’est dans cet environnement particulier, qu’on pourrait résumer avec John Wadland comme étant « bioculturel » (Wadland, 2010: 100-109), que le projet de Carl Beam prenait son premier sens. La logique de Columbus Project reposait sur une mise en commun d’éléments qui semblent jouir à la fois d’une dimension hétérogène et familière, si on veut, autant de l’ordre raisonnant que de l’ordre intuitif faisant surgir, à travers chacune des œuvres qui composent le projet Columbus, des répertoires d’images — tortues, tortures, pietà, instruments de mesure et de contrôle du temps et de l’espace, ou encore l’autoportrait omniprésent de l’artiste — les systèmes de représentation symbolique et par là les épistémologies occidentale et autochtone.

Il y aurait une lecture post-warburgienne (Didi-Huberman: 2002) à faire de cette exposition aux relents mnémosyniques, surtout parce que Carl Beam s’autorisait à articuler et confronter des référents puisés dans les différentes cultures qui l’habitaient (et qu’il habitait) et qui ont fait du Columbus Project une sorte de résumé des postures critiques plurielles qu’il assumait face au bouillon de culture et face aux patrimoines dont il était l’héritier. C’est dans ce contexte qu’il a pu dire qu’il ne voulait pas qu’on le considère comme un artiste autochtone, mais bien comme un artiste qui, d’une part, s’identifie au monde entier et qui, d’autre part, cherche à mettre devant les siens des propositions qui leur seront utiles : j’ai pu l’entendre dire, au moment des programmes publics organisés pour l’exposition de 1989, qu’il ne fallait pas non plus lui demander comment il s’identifiait dans la pratique artistique. Indien ou pas, autochtone ou pas, moderniste ou post-moderne, ou pas? Plutôt, né dans un monde hybride, les outils de cette hybridité lui étaient tous accessibles et il tenait à s’en servir à juste escient.

Voyage n’est ni simulacre ni détournement ironique : qu’on pense à un autre navire porteur de sens dans l’histoire européenne, le HMS Victory, tel que repris dans Nelson’s Ship in a Bottle (2010), le projet Fourth Plinth de Yinka Shonibare MBE, dont l’efficacité polémique dépend de son inscription dans une relation forgée à l’intersection du mimétisme et du détournement. La stratégie adoptée par Carl Beam relève plutôt de ce que l’objet donnait à voir, à réfléchir, à remémorer, à sentir par sa proximité au visiteur, sur le plancher, présence dans notre espace, chose déjà ouverte et traversée par les projections de notre esprit. Repeint en blanc ivoire, dépourvu de sa carapace, ses trois mats donnent à voir les troncs d’arbre qu’ils furent — pourrait-on aussi songer à des cornes de narval? Oui, en raison d’une certaine parenté entre une épave de navire et une baleine échouée, motif que reprendra Beam dans l’exposition The Whale of our Being à la Robert McLaughlin Gallery d’Oshawa en 2002. De plus, ces troncs-mats-cornes évoquent l’aiguille du narval même s’ils ne sont pas spiralés… En tous le cas, Voyage faisait figure d’être autant que de réplique. Beam en parlait dans les entrevues qu’a enregistrées John Muir à Trent Radio en 1989, entrevues transcrites par Shelagh Young pour le catalogue d’exposition du Columbus Project :

The idea of constructing a boat like Columbus’s ships, seeing how they look together beyond the toy model scale, is not any homage to seamanship or carpentry, but more like trying to see of the idea of sailing, or aspiring to something else in a voyage, can be conveyed — the idea of taking a trip into an unspecified area. If the world is flat, you’ll fall off. Later on, if things got too civilized or oppressive, or you made too many mistakes in the East, you could always head out West. Now you hit Vancouver, or California, or Hawaii — there’s no heading out West anymore. It’s only in the mind. Heading out West, to me, signifies the art impuse, or the impulse to try to do something, correspondingly into another area, even if you’re the only one involved in it at the time. Heading out West would correspond to looking beyond the things that I am told, or what I have been led to believe, threatened to believe, or bribed to believe, or should believe in this increasingly alphabetized, described landscape. This doesn’t have any great implied message other than potentiality for yourself, or for this person — whatever their direction would be — out there, up there, or in there. I would say to anyone on such a voyage of discovery : Good luck, and tell me what you see when you get back. It might be a completely internal version of heading West. In a loose way, that’s what the boats allude to. (Bean cité par Young, 1989: 17.)

Carl Beam chiffre ses « Boats » au pluriel. Les plans des deux autres navires de Colomb sont présentés dans The Columbus Project, cependant seule la Santa Maria a été réalisée en trois dimensions. Il ne nous a pas laissé d’explication sur ce choix, mais il n’est pas difficile de construire un scénario, fût-il spéculatif. La Santa Maria est le navire amiral de la petite flotte de trois dirigée par Colomb lors du voyage de 1492; le navire fait naufrage la veille de Noël au large du Cap-Haïtien, en face de l’établissement du chef taïno, Guacanagari; les Taïnos auraient assisté l’équipage de Colomb à l’amorcellement du bois du navire pour la construction d’un fort, La Navidad. Si on se rappelle qu’Haïti occupe la moitié d’une île longtemps connue sous le nom d’Hispaniola, il est tentant de faire le rapprochement avec la ville ontarienne presque homonyme (du moins, dans un régime d’hétérogénéité linguistique), Spanish, lieu de l’école résidentielle Garnier de laquelle Carl Beam s’est évadé après sa neuvième année d’études. Columbus Project est aussi l’occasion de la présentation d’une autre œuvre qui fait plus explicitement référence à l’expérience de l’école Garnier, l’eau-forte Semiotic Converts. Shelagh Young nous éclaire à ce sujet :

[…] Beam presents an image of himself among his adult classmates, survivors all, arranged in the usual rows. One might expect a bitter edge in this depiction: instead, the bland neutrality of a traffic signal presents the real threat: force is merely the most obvious form of coercion; the passive agreements that govern behaviours are, perhaps, more insidious (Young, 1989: 8).

Le naufrage de l’être, donc; mais contact, échange; si le naufragé doit se prendre en main, il n’est pas seul. Son être physique doit servir sa communauté. Les moyens de le faire sont nombreux. Le matériel sert au matériel, mais le voyage sert aussi à d’autres; le voyage est tracé, archivé dans les actions de ceux qui vont s’y adonner, qui vont le renouveler. Au moment où de grands efforts étaient consacrés partout en Amérique du Nord à la préparation de manifestations culturelles commémoratives du voyage de Colomb, Voyage de Carl Beam nous interrogeait déjà : commémoration faite, qu’allons-nous faire? Comment se responsabiliser face à soi même, dans sa communauté — qu’elle soit Peterborough, les réserves de Hiawatha et de Curve Lake, l’île Manitoulin — et encore?

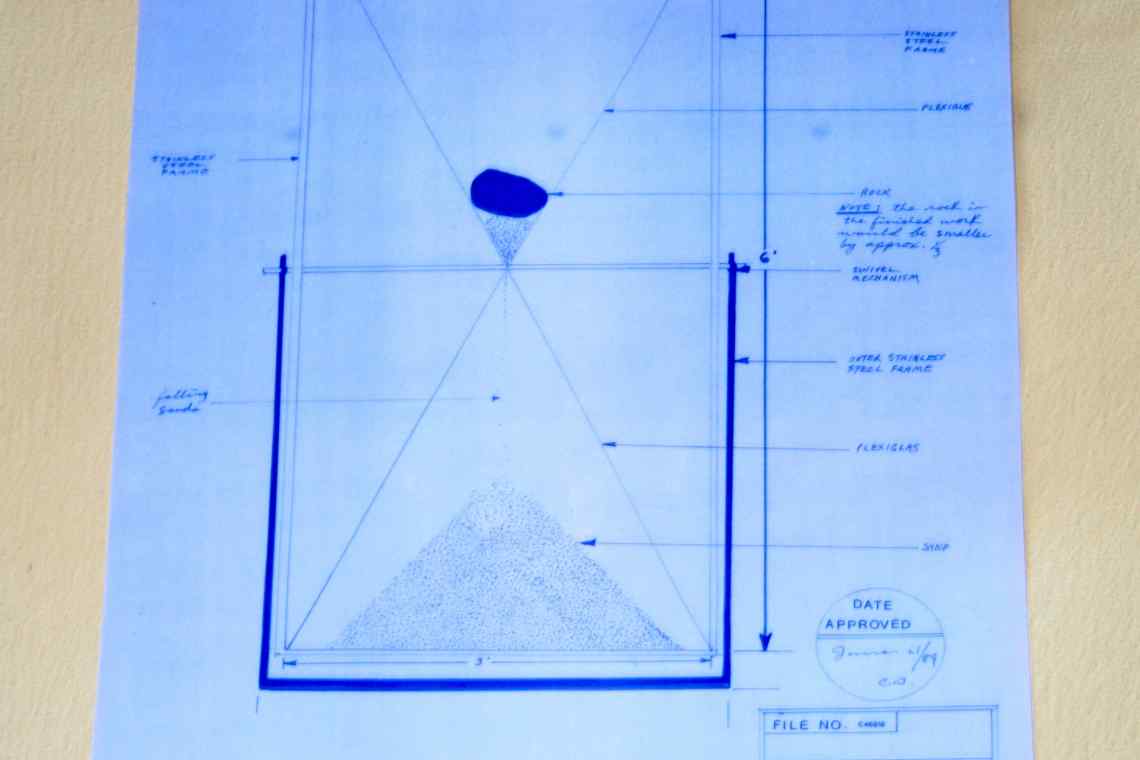

Pour articuler ce questionnement, Voyage dépendait en 1989 très précisément de ses conditions d’exposition en tant qu’installation — en tant qu’objet ancré dans un site qu’il modifiait, qui se réorganisait pour l’accueillir. L’œuvre, placée dans le premier et plus grand des trois espaces qui forment la grande galerie — espace qu’on nomme en anglais Bay, donc une baie, endroit parfait pour un navire, à moins d’être embouée comme c’était le cas à Hispaniola —, n’était éclairée que par quelques spots, offrait la présence spectrale dont témoignent encore les diapositives informelles que conserve l’AGP. Ann Beam, la veuve de l’artiste, possède un cliché montrant une autre perspective de la même salle, pris lors d’une rencontre entre Carl Beam et un groupe d’étudiants du secondaire réunis autour d’une deuxième installation, Ampoleta : prenant la forme d’un grand sablier construit à échelle humaine, c’est une autre figure de ce temps qui s’avère être un des matériaux conceptuels principaux de l’artiste. Par le choix du sème « ampoule », au lieu de « sablier », l’œuvre nommée Ampoleta fait référence à la construction humaine de la lumière comme moyen de signaler l’ampleur, si on veut, des limites humaines imbriquées dans leur représentation du temps, des recommencements éternels qu’il faut tout de même activer; ampoule, lumière comme unité de mesure ultime du temps et de l’espace. À quelques mètres de cet être naufragé, Voyage, que l’artiste a éclairé de manière si dramatique, Ampoleta nous aidait à comprendre la façon dont Carl Beam emploie l’espace de l’exposition pour parler des principes qui régissent l’univers et qui seraient les fondements ontologiques nécessaires à toute considération des thématiques incarnées dans le Columbus Project.

Enfin, ce rappel partiel de l’installation qui présentait conjointement Voyage et Ampoleta nous renvoie à un autre élément qui aidait l’artiste à définir cet espace : je parle de la porte illusoire qu’il a peinte au mur situé derrière l’ampoule et qu’il a dotée d’une poignée au caractère ornemental légèrement kitsch, relativement farfelu (et parfaitement inutile). Maître de l’ensemble des rhétoriques visuelles dont le développement donne une des trames narratives les plus fécondes à l’histoire de l’art occidental tel qu’il s’est développé depuis la Renaissance — depuis le temps de Colomb —, Carl Beam propose un clin d’œil à la facilité fondamentale de la représentation visuelle. Ne s’ouvrant pas, ne menant nulle part, la porte transforme l’espace de la représentation en cul-de-sac, ou même en prison. S’arrêter à la représentation, aussi séduisante et provocatrice soit-elle, c’est se limiter devant la nécessité d’agir, impératif premier pour les communautés autochtones du Canada, en 1989 non moins qu’aujourd’hui. C’est à partir de là que la compréhension de l’axe temporel devient productif, en ce que l’artiste nous rappelle au devoir d’agir, autant qu’à celui qui consiste à reconnaître ce que nous portons en nous par les moyens de l’histoire et de la mémoire.

Otonabee et Te-nagàdino-zìbi

À ce titre, l’insertion de Voyage dans la collection du MBAC continue à creuser les registres de l’ironie, qui semble être le résultat commun de bien des traversées de l’histoire et de la mémoire. Dans les cadres de l’exposition commémorative de 2010 et de la réinstallation des parcours de la collection d’œuvres canadiennes et autochtones en 2017 (marquant le 150e anniversaire de la Confédération), l’œuvre se charge d’une nouvelle dimension esthétique. Voyage est devenu (au même titre que bon nombre d’œuvres religieuses, là gît aussi l’ironie) une trace décontextualisée de sa mise en installation originale et de la performance d’un processus de mémoire qui tient du lieu précis de l’installation de 1989. Ce lieu ne se limite pas seulement à l’espace de l’AGP, mais englobe également le territoire sur lequel l’œuvre est présentée. À l’AGP, Carl Beam installait Voyage dans une galerie située directement sur la rive de l’Otonabee. Le nom de ce cours d’eau a une origine anishnabée. Elle nous renvoie au poisson Tullibee, poisson à chair blanche, et elle nous rappelle que la rivière n’est pas uniquement un lieu pittoresque ou un mode de transport, mais aussi une source de nourriture — autre corps physique au service de ses communautés. On peut constater cette proximité entre la rivière et la galerie en se rappelant que le port d’accès orignal par lequel Voyage est rentré à l’AGP en novembre 1989 prolonge une rampe qui permet aux bateaux de plaisance d’être mis à l’eau dans l’Otonabee. La proximité des cours d’eau et du lieu d’exposition n’est pas anodine dans le parcours qu’a connu Voyage : elle intervient de nouveau en 1992 au Power Plant, autre institution située en bordure d’un plan d’eau, cette fois-ci sur la rive du lac Ontario dans l’ancienne zone portuaire de Toronto, connue aujourd’hui sous le nom de Harbourfront. À Ottawa, l’installation actuelle et assez spectaculaire de Voyage dans un atrium donnant sur la promenade Sussex — un espace qui lui permet, dans cette nouvelle itération, de bénéficier d’un éclairage naturel — fait tout de même rêver à la Gatineau (en algonquin, Te-nagàdino-zìbi, « la rivière qui achève notre voyage »), laquelle rejoint la rivière Outaouais un peu en amont de la côte surplombée par ce musée national — qui lui tourne le dos.

Le don du soi physique et moral que viennent signaler la récupération de la Santa Maria dans une perspective autochtone ont été un signal parmi bien d’autres pour les productions qui allaient venir dans la carrière de Carl Beam après 1989. Il a conféré à sa pratique artistique une dimension écologique axée sur le développement durable, par laquelle il a voulu aussi signaler la nécessité de fournir l’abri et la nourriture à sa propre famille. De la même manière, Voyage, lors de sa première présentation en 1989, nous montrait comment l’artiste concevait l’institution au sein de laquelle il pensait sa production; à l’image du navire dont le naufrage devenait le point de départ, le centre artistique pouvait devenir point de départ pour l’engagement de l’artiste auprès de ses proches, de sa communauté, de toute personne intéressée à écouter, à voir et à questionner attentivement les structures conceptuelles interrogées par ses œuvres. S’en trouverait ainsi renversée la construction moderniste du musée comme œil du monde qui en récupère les phénomènes afin d’établir sa position centrifuge de « brain of the earth’s body » (Preziosi, 2003). Se retrouvant parmi les artistes réunis par les commissaires de l’exposition Terre Esprit Pouvoir (1992), Carl Beam lui-même avait compris que l’art contemporain devenu emblématique des positions modernistes de l’histoire de l’art n’avait été qu’à moitié compris. Il l’avait signalé dans l’entrevue publiée dans le catalogue de 1989 :

Some people still have trouble with the spiritual content in Barnett Newman and Clyfford Still’s work. What they have picked up on, to me as a Native person, is that they have disavowed traditional form, and have made what I would call a time structure, which differs from one-point perspective. (Young, 1989: 20.)

Voyage, dans ses différentes itérations, se donne ainsi comme structure dans le temps, structure pour le temps, structure donnée par l’expérience humaine du soi dans toute sa complexité éthique, spirituelle et physique. Cette complexité est indispensable pour contourner la dominance du point de vue de la perspective qui gît aux fondements de l’art et de l’histoire de l’art et, plus largement, des savoirs européens. Ainsi ce Columbus Project aurait-il concentré, à Peterborough, il y a près de 30 ans, les éléments du voyage personnel de l’artiste, par lequel ce dernier cherchait, dans son travail d’imagination, une manière d’être autrement, avec et après le naufrage.

- 1. Dans un article récent (2016), le théoricien et historien de l’art autochtone Richard W. Hill retient Self-Portrait in My Christian Dior Bathing Suit (1980) de Carl Beam comme une des dix œuvres autochtones d’Amérique du Nord emblématiques des décennies 80 et 90.

- 2. Ce dessein politique de l’institution est encore bien perceptible en 2010. Dans l’avant-propos du catalogue Carl Beam. La poétique d’être, le directeur du MBAC déclare que l’acquisition de l’œuvre de Beam en 1986 a correspondu à « l’éclosion d’un discours visuel déterminant dans notre pays » (Mayer, 2010: 7).