The X-Files (Chris Carter, 1993-2002, 2016-2018) est souvent analysé comme une série qui a particulièrement bien mis en fiction l’esprit du temps, l’imaginaire social post-guerre froide et post-Watergate. Une période de l’histoire américaine où la méfiance envers les institutions est grande, où l’ennemi commun est diffus, pluriel et souvent issu de l’intérieur. Pour Chris Carter, le créateur de la série : « There is a growing paranoia, […] there are no easy villains any more… The world is run by selfish people whose motives are selfish — and as we all buy into the money culture, it is only going to get worse. » (cité par Delasara, 2000: 40-41) De même, selon M. Keith Booker suivant Fredric Jameson, c’est ce contexte politico-historique qui a mené à l’émergence du postmodernisme :

[P]ostmodernist culture […] is informed by a dissolution of older oppositions such as those that allowed groups such as the working class to be firmly positioned as “Other” in the bourgeois imagination. Postmodern thought, however, is characterized by a “weakening if not outright disappearance of just this category of species-like difference” that forces ever more exotic visions of Otherness, such as the alien or the cyborg. (2002: 127, l’auteur cite Jameson, 1994: 152)

En effet, l’altérité et la dissolution des catégories traditionnelles qu’elle impose sont bel et bien au cœur de l’imaginaire de la série. Pour Emmanuelle Delanoë-Brun, la déconstruction de la société mise en scène par la suspicion généralisée qui s’insinue dans le langage, les discours et les consciences fait de The X-Files une œuvre singulièrement postmoderne (2012: 278). De son côté, Frédéric Gai, suivant Jean-François Lyotard, avance qu’« [e]n affichant sa démarche allégorique, [The X-Files] s’interroge sur son propre statut de fiction […], en usant de la sérialité pour construire une quête de sens » (2012: 293). On pourrait même dire qu’il s’agit d’une authentique quête de vérité, qui aboutit à davantage de questions et à une réflexion sur la pluralité, mais qui pourrait en faire une série post-postmoderne, ou du moins suivant des héros modernes dans un monde postmoderne (Flannery et Louzecky, 2007).

Par sa forme, ses thèmes et ses enjeux, The X-Files s’inscrit ainsi parfaitement dans l’imaginaire social de son époque : une Amérique morcelée où les cultures autochtones, allochtones et migrantes peinent à cohabiter, tout comme les différents régimes de savoir (science, pseudoscience, religions, folklores), qui s’hybrident. Dans cet article, il s’agit de voir comment ces régimes, mais aussi les mythes locaux et importés se combinent dans le tissu narratif de la série et offrent une vision différente du melting-pot américain et du territoire qui l’accueille. Pour ce faire, quatre épisodes en particulier seront analysés, « The Jersey Devil » (S01É05, Carter, 1993), « Fresh Bones » (S02É15, Gordon, 1995), « El Mundo Gira » (S04É11, Shiban, 1997) et « Kaddish » (S04É15, Gordon, 1997).

Régimes cognitifs

Les slogans de The X-Files — « I want to believe », « The truth is out there » et « Trust no one » — sont symptomatiques d’une crise typique de son époque, celle de la croyance, de la crédibilité et de la vérité, qui nous échappent malgré (ou à cause de) la multiplication des dogmes et des récits. Autant d’explications du monde que je nommerai des « régimes cognitifs », suivant Pierre Popovic, qui en fait un mode de sémiotisation de l’imaginaire social. Pour lui, les régimes cognitifs sont

des façons de connaître et de faire connaître, qu’elles soient diffusées par la presse ou par les traités académiques, qu’elles soient d’ordre mythologique ou religieux, qu’elles appartiennent ou non à ce qui est appelé « science » ou reconnu comme savoir légitime à tel ou tel moment de l’histoire. (2008: 26-27)

Ces différents régimes qui coexistent, voire qui tissent l’Amérique, informent la façon dont sont représentées les communautés migrantes dans la série. Quatre régimes cognitifs s’y font ainsi concurrence, autant dans The X-Files que dans la société américaine dans son ensemble : la science, la pseudoscience, le monothéisme et les croyances folkloriques.

Dans la série, la narration s’inscrit dans plusieurs de ces régimes, les hybride et permet rarement de trancher. La plupart des épisodes adoptent ainsi une structure narrative commune1 : un phénomène inexpliqué et violent survient dans une région reculée des États-Unis, le cas se retrouve d’une façon ou d’une autre sur le bureau de Fox Mulder au siège du FBI à Washington. Celui-ci se déplace en compagnie de sa partenaire Dana Scully pour enquêter sur le terrain. Son objectif est de prouver l’existence du surnaturel, des extraterrestres ou d’un complot gouvernemental, autrement dit de confirmer sa croyance, tandis que celui de Scully est de trouver une explication rationnelle ou scientifique au phénomène. Ils entrent alors en contact avec les autorités locales, qui leur donnent accès à un savoir, lui aussi local et souvent ancien, sur le phénomène. Plusieurs embuches empêchent leur enquête de progresser et eux-mêmes se retrouvent régulièrement en danger. À la fin des épisodes, dans la très grande majorité des cas, Scully reste sceptique, n’ayant aucune preuve irréfutable du caractère surnaturel du phénomène et offrant généralement au moins une hypothèse scientifique (ou pseudo-scientifique), mais qui demeure incertaine. L’hybridation des genres policier et fantastique dans la série peut paraître paradoxale, mais elle est fort révélatrice. Le genre policier, par sa nature même, voudrait que les mystères soient résolus, alors que le genre fantastique, au contraire, exclut l’explication rationnelle, unique et définitive. Dans The X-Files, il y a donc enquête en bonne et due forme, avec un duo de détectives assez classiques, mais les différents régimes de savoir demeurent, comme dans la société américaine, hybridés, fondus les uns aux autres.

Mythes, mythologie et folklore

Selon Sharon R. Yang, The X-Files révise des mythes sociaux et religieux occidentaux pour refléter l’évolution de nos relations sociales, ou encore « to make us ask ourselves in what ways we need to rethink the old mythic map of our identities » (2007: xix). Le spécialiste du folklore dans la culture populaire contemporaine, Mikel J. Koven, explique que la plupart des folkloristes qui se sont intéressés à la série se sont bornés à identifier des fragments de mythes et de folklore, voyant chaque épisode comme une « self-contained legend narrative » (2007: 92) et déplorant l’intégration maladroite et peu fidèle, voire l’appropriation de ce matériau. Mais Koven avance que ce repérage n’est que la moitié du jeu herméneutique : il faut creuser davantage et replacer cette utilisation du folklore dans son contexte médiatique et populaire. En fait, pour Koven, le genre de la légende offre une perspective épistémique et narrative intéressante, point de vue que partage le folkloriste Elliott Oring :

The narration of a legend is, in a sense, the negotiation of the truth of these episodes. This is not to say that legends are always held to be true, as some scholars have claimed, but that at the core of a legend is an evaluation of its truth status. It might be that a particular narrative is regarded as false, or true, or false by some and true by others. This diversity of opinion does not negate the status of the narrative as legend because, whatever the opinion, the truth status of the narrative is what is being negotiated. […] Thus the legend often depicts the improbable within the world of the possible. […] [I]t engages the listener’s sense of the possible. (1986: 125)

Cette définition met de l’avant l’ambivalence de la légende en ce qui a trait à la vérité et à la croyance : en faisant surgir l’improbable dans un monde régi par le probable, les récits suscitent une réflexion sur les possibles. Cette définition de la légende est assez proche de celle du fantastique. Or, pour Koven, la représentation télévisuelle contemporaine des légendes peut faire office de baromètre des normes sociales et des types de croyances qui coexistent dans la société (2007: 102). Leslie Jones signale une différence intéressante dans le rapport au récit entre le mythe et le conte populaire : « Folktale is narrative; myth operates through narrative. Because myth is not necessarily tied to any specific genre of narrative […] — myth can be found in any genre, including folktales. And television series. » (1996: 83-85)

« The Jersey Devil »

Avant d’en venir aux légendes et aux mythes des communautés marginalisées, voyons comment le folklore américain de la majorité blanche chrétienne est mis en scène dans la série. L’épisode « The Jersey Devil » (Carter, 1993) se déroule près d’Atlantic City, dans le New Jersey, où des morts suspectes par morsures humaines ont été rapportées depuis des siècles. Mulder et Scully enquêtent sur le plus récent de ces cas. Alors que Scully fait des allers-retours à Washington, Mulder demeure sur place et apprend qu’une femme sauvage, qui vit dans la forêt tout près, s’approche de la ville et attaque des personnes dans l’espoir de nourrir son enfant, qui a récemment perdu son père. Cette famille d’humains sauvages semble descendre d’une longue lignée ayant habité la région. La légende derrière cet épisode est celle du « Diable de Jersey », qui a notamment fasciné les médias au début du XXe siècle, mais dont les origines remonteraient au XVIIIe, à la politique coloniale de la Nouvelle-Angleterre et à ses conflits communautaires2.

Le prologue de l’épisode, qui se déroule en 1947, s’ouvre sur une famille nucléaire blanche américaine dans une voiture roulant sur une route forestière la nuit, sans doute en voyage à Atlantic City. Ils chantent joyeusement une chanson sur un gentil chien, avant qu’une crevaison ne les force à s’arrêter. Le bon père de famille rassure tout le monde et sort réparer la roue. Il se retrouve dans le noir, loin de la ville et hors du cocon protecteur familial que représente la voiture dans l’imaginaire américain. Quelque chose jaillit de la forêt et l’attaque par-derrière. Par cette scène, véritable topos du cinéma d’horreur, Carter installe la légende, ou plutôt le contexte de son surgissement, dans une culture médiatique et populaire, plutôt qu’orale et traditionnelle, un régime qui réapparaîtra à la toute fin de l’épisode. Aux premières lueurs du jour, une battue de policiers avec leurs chiens retrouve le corps de l’homme. Devant le spectacle de ses jambes dévorées, un des policiers vomit de dégoût : il n’a pas l’habitude de ce type de violence. Un autre policier crie qu’il a trouvé autre chose dans une grotte :

OFFICIER 1 : It’s in here. It’s as tall as a house.

OFFICIER 2 : We can smoke him out.

OFFICIER 1 : And then what?

OFFICIER 3 : I see it!

OFFICIER 4 : He’s coming at us! (Carter, 1993: 2 min 40 s - 2 min 48 s)

Soudainement, dans ce court échange, on peut déjà voir l’instabilité des pronoms « it » et « he » attribués à la « chose », mais aussi l’importance de la vision dans la construction de la monstruosité, sa polymorphie selon les observateurs et le potentiel mythique qu’elle représente.

Dans l’épisode, les régimes de savoir et de représentation se multiplient et contribuent, eux aussi, à alimenter le mythe. D’abord associé à un monstre de cinéma qui s’inscrit dans une longue tradition générique, puis à un animal sauvage qui attaque le plus « civilisé » des pères de famille américains, le « diable de Jersey » est ensuite une « histoire entendue » par l’agent Scully, qui la rapporte à Mulder : « I just heard a story… that would just about take your knees out. » (4 min 10 s) Mulder replace ensuite cette anecdote dans une histoire plus longue, celle d’une légende locale qui hante déjà les dossiers du FBI. Il évoque en particulier l’une des dernières occurrences, qui correspond à la scène du prologue, en 1947, dont on apprend finalement la conclusion, non plus grâce à la caméra ou au point de vue des policiers locaux, mais grâce à celui des enquêteurs du FBI. Dans l’échange entre Mulder et Scully, on constate que leur attachement au folklore diffère depuis l’enfance et informe leur rapport au savoir :

MULDER : Ever hear of something called “The Jersey Devil”?

SCULLY : Yeah. A beast that comes out of the woods and attacks cars, right? Kind of like an East Coast Bigfoot?

MULDER : Read the file about the case in 1947.

SCULLY : Save me the trouble.

MULDER : 1947. Family watches dad get dragged off into the woods. Cops find dad with a few appendages gnawed off. Cops corner a large naked man in the woods and gun him down. Autopsy shows human flesh and bones in the man’s large intestine — a beast man. […]

SCULLY : It’s the same story I’ve heard since I was a kid. It’s a folktale, a myth.

MULDER : I heard the story when I was a kid, too. Funny thing is, I believed it. (4 min 56 s - 5 min 52 s, je souligne)

Puis, Mulder et Scully se rendent à Atlantic City, où ils discutent avec la médecin légiste, qui accepte de collaborer avec eux, du moins jusqu’à ce que le détective local s’oppose à leur présence sous le prétexte d’un empiètement de juridiction. Mulder décide de rester et contacte la direction des parcs du New Jersey qui lui donnera accès au savoir local, lui révélant le lieu où le corps a été trouvé en 1947 et les différentes croyances de la région. Le ranger parcourt le territoire, sa longue expérience est une source de savoir en soi et son statut institutionnel lui confère de la crédibilité. Ce type de personnage, que je nommerai le « guide local », est récurrent dans la série. Il est à la fois témoin, médiateur et dépositaire de la culture orale et de l’histoire locale, puisqu’il est généralement lui-même originaire de la région. Il est souvent indécis à propos de ses propres croyances : bien qu’il soit rationnel, il a vu et entendu beaucoup de choses inexplicables :

PARK RANGER : Found the body just over there… lying face down on the rocks. 32 years with the park service. I’ve come across some weird stuff but, I’ll tell ya, never anything like this.

MULDER : The victim was a homeless man. You get many of them wandering around out here?

PARK RANGER : Well, occasionally I’ll see some… but most are scared of the woods.

MULDER : Scared? Of what?

PARK RANGER : I don’t know. The devil.

MULDER : People say that’s just a myth.

PARK RANGER : Depends on who you talk to.

MULDER : What do you think?

PARK RANGER : Well, like I said, you know, 32 years… I see a lot of weird stuff. Like one time… a little over four years ago… I saw what I thought was a large man… come out of a copse of birch trees — not a stitch of clothing. He was about 60 yards away. And he starts sniffing the air… you know, like a dog… and then he looks straight at me… and I swear he smelled me, because he took off into the woods so fast… you’d swear he wasn’t human. […]

MULDER : Do you think it might be what’s responsible for the body you found?

PARK RANGER : Well… I got a pension coming up in a few years. You say the wrong thing… (9 min 2 s - 11 min 3 s, je souligne)

Alors qu’il conduit Mulder, il lui en révèle beaucoup sur le rapport aux croyances et aux savoirs, sur leur statut dans la population locale et dans l’institution, mais aussi sur la forêt. Dans la série, celle-ci est le lieu du monstrueux, de tous les possibles, de l’inconnu. Si on y est attaqué et dévoré, c’est seulement parce que l’on pénètre sur le territoire de créatures qui n’ont plus d’autre refuge possible et qui doivent survivre, comme le montrera la conclusion de cet épisode. Un autre élément qui apparaît clairement dans cet extrait est le rapport à l’animalité et à l’hybridité. L’animalité du monstre a l’avantage, dans la logique du récit, de ne pas l’inscrire dans le paradigme du surnaturel, du démoniaque, de la moralité, mais surtout d’offrir un miroir à l’animalité des humains. Après son échange avec le ranger, Mulder s’éloigne. Le plan coupe et un masque de gorille apparaît en très gros plan. Il se révèle être celui d’un enfant dans une fête d’anniversaire à laquelle Scully assiste à Washington. Puis, on voit un chien mangeant le gâteau d’anniversaire. Scully, expliquant l’incident, parle de « Jungle warfare », et on voit une dizaine d’enfants hors de contrôle, mangeant, se frappant les uns les autres. Elle dira même à la fin de l’épisode, après avoir aperçu la femme sauvage : « I was just thinking about my godson’s birthday party. Eight little six-year-old boys running around. Talk about primitive behavior. » (32 min 22 s)

Tout de suite après les images de la fête d’enfant, on peut voir Mulder marcher dans une rue d’Atlantic City peuplée de sans-abris, demandant si quelqu’un connaît la victime, les traitant comme des égaux, des témoins ou des proches à qui il accorde de la crédibilité. Ceux qui sont généralement invisibilisés dans l’espace public et dans les productions culturelles occupent soudainement le premier plan et habitent les rues d’une ville surtout connue pour ses casinos et ses hôtels de luxe, qui demeurent, quant à eux, hors champ3. De manière très claire, Carter veut nous montrer une autre Amérique, mais aussi nous dire que l’animalité, la monstruosité et les victimes ne se trouvent pas où l’on croit. L’épisode (et la série) visera à déconstruire cette dichotomie simpliste qui oppose une supposée normalité américaine WASP (White Anglo-Saxon Protestant) de la classe moyenne à une altérité monstrueuse.

Grâce au savoir du groupe de sans-abris, nous avons accès à la première représentation visuelle de la créature — un dessin très approximatif évoquant le Bigfoot — accompagnée de témoignages. Mulder troque alors avec l’un d’entre eux sa chambre d’hôtel contre un abri dans la rue et, au milieu de la nuit, il aperçoit la créature, qu’il pense plus affamée qu’agressive. Lorsqu’il tente de convaincre Scully de son existence, elle rétorque que ce n’est « nothing more than a sighting in a dark alley » (23 min 10 s). Nous sommes toujours dans les clichés de films d’horreur et dans les témoignages douteux. Scully décide alors de consulter son ancien professeur d’anthropologie à l’université locale. Le savoir académique, incarné par une figure de professeur — d’ailleurs interrogé dans son bureau —, a souvent un rôle important dans les épisodes où différents régimes cognitifs entrent en compétition. Nommons ce type de personnage le « spécialiste », par opposition au « guide local ». Ici, le professeur d’anthropologie offre une perspective comparatiste, mais aussi une explication fondée sur le déterminisme biologique et sur l’évolution des espèces. Parlant du mythe de l’homme sauvage, il explique :

PROFESSOR : Just about every culture has one — Yeti, Sasquatch, the Russian Aimas. […] It’s a universal wild man myth — a symbolic fear of our dual natures as humans… as creators of life and destroyers of it. […]

SCULLY : Yeah, humans are top carnivores. We sit at the top of the food chain… and reduce other species’ chances of survival. […]

MULDER : But what if something entered the food chain above us? […] But what if, through some fluke of nature… a human was born… who reverted to its most animal instincts? A kind of carnivorous Neanderthal. Wouldn’t he occupy a space above us on the food chain? […]

PROFESSOR : It’s just highly unlikely that what you’re suggesting… could have survived civilization or evolution… out in the woods of New Jersey.

MULDER : Highly unlikely… but not outside the realm of extreme possibility?

PROFESSOR : Well, it would be an amazing discovery. (23 min 46 s - 25 min 52 s)

Le scientifiquement improbable, le mythe, est traité par le savant comme une hypothèse excitante, comme une expérience de pensée, plutôt que comme une superstition à réfuter. À la fin de l’épisode, les policiers locaux traquent la créature et la tuent, ainsi qu’on le ferait avec un animal enragé, mais Mulder lui ferme les yeux, reconnaissant ainsi son humanité. Puis, comme dans tous les épisodes, l’épilogue répond au prologue, rétablissant à la fois le mythe en tant que récit transmis et répété, et l’incarnation du monstrueux, soit par l’image soit par le son. Ainsi, alors que Mulder et Scully rencontrent un ethnobiologiste, on voit un père et son fils faisant une excursion dans la forêt du New Jersey : « Did you ever hear the story of the Jersey Devil? When I was a kid… my dad used to tell this story about a creature… who lived out there in the woods. It was half man, half animal. I used to believe… » (43 min 29 s - 43 min 47 s) La caméra les abandonne et nous montre un enfant sauvage, caché dans les buissons, qui les observe intensément, curieux, sans agressivité. Qui regarde? Qui est le monstre? Selon Mikel J. Koven, qui analyse cet épisode en particulier :

Rather than explaining “away” the narrative through its in(corp)oration of the actual belief traditions associated with the Jersey Devil legend with the feral family legends, Carter’s teleplay brings his forty-four-minute narrative full-circle in demonstrating the persistence of the oral tradition. The “truth” behind the legend is here re-in(corp)orated back into legend. Old folklore never dies. (2007: 95)

Les mythologies du melting-pot

Dans The X-Files, le territoire américain est le théâtre d’un surnaturel s’expliquant par et prenant racine dans le syncrétisme des croyances et des mythologies du melting-pot culturel, un syncrétisme qui se reflète dans la construction du réseau intertextuel de la série (Gai, 2012: 308). Les relations entre la communauté majoritaire blanche américaine (WASP) et les migrants sont mises en scène à travers le surgissement du monstrueux dans un cadre a priori réaliste, voire néo-réaliste (Delanoë-Brun, 2012: 284). Ce surgissement est toujours médiatisé ou partiellement expliqué par un savoir folklorique (souvent fictif), qui est parfois véhiculé par des personnages de sages-narrateurs ou représenté par des signes ou par des rituels. Toutefois, il y a systématiquement un renversement du paradigme attendu de l’altérité de l’étranger métaphorisée par le monstrueux que suppose le syntagme homonymique « alien » (étranger ou migrant) et « alien » (extraterrestre). En fait, le surnaturel qui surgit des cultures qui se croisent sur le territoire finit par être un moyen de défense ou de survie, métaphorique et littérale, des communautés en contexte minoritaire ou de persécution. En effet, dans la série, les extraterrestres (aliens) représentent l’altérité absolue, ils sont néfastes, des envahisseurs qui complotent avec le pouvoir corrompu. L’histoire des genres policier et horrifique pourrait nous laisser croire qu’il en sera de même des immigrants (aliens) et de leurs monstres, mais cette logique est systématiquement et constamment déjouée dans la série.

Cette représentation si régulière, souvent empathique, voire positive, des immigrants aux États-Unis se distingue des tropes de la culture populaire américaine habituels : une absence, une invisibilité, une monstruosité, voire une culpabilité de ces populations. Le contexte politique pourrait offrir une explication : le début de la série suivait de peu la signature de l’acte d’immigration de 1990 par George H. W. Bush, qui augmenta considérablement le nombre d’immigrants légaux. Durant la décennie suivante, les États-Unis virent arriver le plus grand nombre d’immigrants légaux de leur histoire, entre 10 et 11 millions, tandis que les politiques contre l’immigration illégale se multiplièrent sous la présidence de Bill Clinton (1993-2001). Aux yeux des pouvoirs politiques, il y a donc les bons immigrants (légaux) et les mauvais immigrants (illégaux), et il n’est pas surprenant qu’ils soient omniprésents dans une série comme The X-Files qui explore autant le territoire américain que les retombées d’un pouvoir corrompu et complotiste. Mulder et Scully, enquêteurs du FBI sans racines, vivant à Washington, seule ville américaine qui n’appartient à aucun état, parcourent le territoire américain, ses routes et ses motels, à bord de voitures de location. Sur un mode semi-nomade, ils vont à la rencontre de monstres amenés là par les humains et leurs croyances, les migrants, de toutes générations ou origines. Dans la série, les migrants vivent souvent dans des enclaves territoriales, camps de réfugiés, bidonvilles, etc. Ces lieux semblent extérieurs à l’Amérique blanche, à sa loi et à ses croyances. Or, la réalité est plus complexe, comme en témoigne le travail de folkloristes américains qui se sont intéressés, depuis les années 60, à ce qu’ils nomment le « folklore ethnique », en particulier la persistance ou la disparition du folklore d’origine en situation d’immigration. Les éléments de folklore importés sont rarement identiques à ceux du pays d’origine : ils sont souvent adaptés au nouveau territoire, les communautés ne sont jamais homogènes, le rapport au folklore varie d’une génération à l’autre, la communauté d’accueil est elle-même en transformation, les communautés rurales et urbaines sont très différentes, etc. La persistance et la métamorphose des croyances s’enracinent dans le territoire et dans le rapport à la croyance de la culture populaire d’accueil, comme en témoignent les cas évoqués dans l’étude de la folkloriste Linda Dégh au sujet d’une communauté hongroise près de Chicago :

A retired oil worker of Whiting, when reminded of the mermaid-lore of his old country, responded with some superiority : “O no, I do not believe in such superstitions since I am in America. Here people are not taken in by such non-sense. Anybody can tell you that mermaids could not survive under the ice of Lake Michigan in winter.” He paused, then added, “Mermaids live in hot waters, somewhere around Florida.”

An old woman in the presence of many others told long stories about witches riding on broomsticks and assuming animal shapes. When asked for particulars she answered, looking around for confirmation, “Why, everybody knows that; it happened right in this town. It is no Hungarian gossip, but well known to Americans too. Haven’t you ever watched TV?” The others nodded. This was not the first case when traditional belief was strengthened by reference to a television show, movie, or newspaper event. (1966: 555)

Cette transformation des croyances au contact du territoire et du contexte d’existence, d’une part, et de la culture de l’autre, d’autre part, est omniprésente dans The X-Files.

Mythes et folklore des communautés migrantes : quelques épisodes représentatifs

Dans la série, les épisodes autonomes offrent une réflexion singulière sur le savoir, sur la science, sur les croyances et sur la façon dont ces régimes cognitifs coexistent dans la société américaine (Després, 2019). Parmi ceux-ci, une vingtaine4 mettent en scène des phénomènes surnaturels et des monstres qui trouvent leur explication dans le syncrétisme religieux et folklorique des communautés culturelles qui partagent le territoire, sans pour autant avoir en commun un système de croyances. J’ai choisi d’analyser trois épisodes de ce corpus qui abordent différemment la question et se concentrent sur des communautés migrantes explicitement représentées, habitant le territoire américain et dont les origines et les statuts sont variés : « Fresh Bones » (Gordon, 1995), « El Mundo Gira » (Shiban, 1997) et « Kaddish » (Gordon, 1997). Contrairement à de nombreuses séries policières dans lesquelles la victime bourgeoise et blanche est typiquement attaquée et tuée dans sa propre maison par ceux qu’elle percevait déjà comme une menace, dans The X-Files les victimes sont très souvent les membres de communautés marginalisées : sans-abris, réfugiés, travailleurs migrants illégaux ou juifs hassidiques.

« Fresh Bones »

L’épisode « Fresh Bones » (Gordon, 1995) se déroule en Caroline du Nord, près de Folkstone, où se situe un centre de traitement des services de l’immigration américain (INS) pour les réfugiés haïtiens géré par l’armée américaine. Des suicides inattendus et des accidents de la route inexplicables causent la mort de plusieurs soldats qui servent dans ce camp; Mulder et Scully sont contactés par la veuve de l’un d’eux. En enquêtant, ils apprennent qu’une révolte qui a mené à la mort d’un enfant a eu lieu dans le camp peu avant. Un des agitateurs, Bauvais, a été emprisonné, puisqu’il est soupçonné de vouloir se venger en utilisant des rituels vaudou. Or, il apparaît plutôt que le colonel aux commandes a transformé le centre de transition en camp de concentration, refusant de laisser partir les réfugiés, même vers leur pays d’origine, et ordonnant à ses soldats de les torturer. Lui-même adepte du vaudou depuis un passage en Haïti, il décide de venger d’anciennes querelles et de faire taire les soldats voulant le dénoncer. La seule défense symbolique possible des réfugiés emprisonnés, le vaudou, est ainsi appropriée par le colonel Wharton, lui-même à l’origine du monstrueux. Son nom évoque d’ailleurs les verrues (wart) des sorcières dans l’imagerie populaire.

Mais revenons au début de l’épisode afin d’observer de quelle façon s’y déploient le folklore et les croyances. Le prologue s’ouvre sur le rituel matinal de la famille d’un soldat, manifestement malade, incapable de dormir, agressif, voire violent. Lorsque ses céréales se transforment en asticots, il court vers sa voiture. Sur la route, son rétroviseur lui renvoie soudainement le visage d’un cadavre en décomposition, cette vision le conduisant à emboutir sa voiture à grande vitesse dans un arbre. La caméra contourne l’arbre et révèle un symbole vaudou sur le tronc, plus tard identifié comme étant un « loco-miroir » : « the crossroads between the two worlds. The mirror in which a man must confront his true self. These… Marines… maybe they did not like what they saw. » (Gordon, 1995: 13 min 27 s) Lorsque Scully interroge la veuve du soldat, Robin, ses questions portent sur la santé mentale, mais aussi sur la conscience et sur les croyances du défunt :

SCULLY : Was he ever treated for depression or stress?

ROBIN : No. I tried getting him to talk to someone… even our minister, but Jack believed in dealing with his own problems.

MULDER : Did he believe in voodoo?

ROBIN : The Marines, his family and football pretty much sums up everything Jack believed in.

MULDER : So when did you first think that his death involved something out of the ordinary?

ROBIN : One of the boys in his squad… told me what they found at the accident. And he said it was some kind of voodoo curse. The same one they found on the stool that Puerto Rican boy used to hang himself.

MULDER : Who told you that?

ROBIN : Harry Dunham. He’s from New Orleans, so he’s superstitious about that type of thing. (6 min 7 s - 7 min 35 s)

Lorsque Mulder et Scully questionnent le soldat louisianais, celui-ci affirme que Bauvais avait menacé de prendre l’âme des hommes du colonel pour se venger. Il justifie sa croyance dans le vaudou par une autre histoire, tirée de son passé à La Nouvelle-Orléans. Après avoir arnaqué un homme dans une affaire immobilière, un associé du père du soldat a vu sa fille tomber soudainement malade, d’un mal inconnu des médecins. Elle mourut cinq minutes après minuit le jour de son mariage, son ventre rempli de serpents, qui auraient été découverts à l’autopsie. La réponse de Scully, ainsi que l’aparté qui suit entre elle et Mulder sont révélateurs :

SCULLY : Sounds like an old wives’ tale.

DUNHAM : No, ma’am. It’s not. You see I’m the one who was supposed to marry her.

SCULLY : Think he’s telling the truth?

MULDER : Until l can figure out why he’d lie, yeah.

SCULLY : He’s superstitious, and superstition breeds fear. It’s what voodoo is all about. It’s just as irrational as avoiding a crack in the sidewalk. (23 min 58 s - 24 min 23 s)

Pour Scully, toutes les formes de superstition se valent et son exemple montre qu’elle les considère toutes comme de simples fictions. Ces récits, qu’il s’agisse d’accorder un pouvoir magique à des éléments anodins de son environnement pour interpréter sa malchance ou de trouver une explication à la mort d’un être aimé, seraient à placer sur un pied d’égalité, simplement du côté de l’irrationnel et de la peur. Mais l’histoire de la fiancée est culturellement bien plus complexe et significative. D’ailleurs, les premières répliques de l’échange l’indiquent : on dirait « un récit de vieilles femmes » (an old wives’ tale), mais le soldat prétend être un témoin de première main et, puisque le mariage n’a pu avoir lieu, nulle old wife possible. Ensuite, ce que Scully ne relève pas, mais que la veuve avait évoqué, est l’origine de Dunham : les seuls personnages qui croient au vaudou sont originaires de La Nouvelle-Orléans ou d’Haïti, ou y ont vécu. Même Mulder opte pour une explication scientifique dans cet épisode, évoquant une étude qui identifie une substance toxique qui déclenche la zombification (voir Anderson, 1988). Le déracinement des réfugiés dans un camp serait à l’origine de cette greffe de folklore impossible. Le vaudou a poussé dans la terre de ceux qui le pratiquent. Déraciné et déplacé dans un autre lieu, un camp de concentration, où l’enracinement est fondamentalement impossible, il devient monstrueux, un instrument de persécution pour Wharton et de résistance pour les réfugiés : « the only weapon they have » (28 min 15 s), selon Mulder. Lorsqu’ils découvrent une photo prise en Haïti, représentant Bauvais et Wharton dans ce qui semble être une danse rituelle, après avoir appris que Wharton utilise lui-même des sorts vaudou pour se venger, les deux enquêteurs ont l’échange suivant : « SCULLY : They must’ve known each other when Wharton served in Haiti. / MULDER : “When in Rome…” » (36 min 33 s) Cette maxime — « à Rome, fais comme les Romains » —, tronquée, nous ramène à la territorialité des usages et des croyances, du folklore autrement dit, mais aussi à l’impératif d’intégration pesant sur les immigrants et autres déracinés. Par ailleurs, lorsque Mulder s’arrête après le mot « Rome », on peut se demander s’il s’agit justement de faire comme les Haïtiens, ou de croire comme eux.

Lorsque Mulder et Scully se rendent finalement dans le camp pour y enquêter, leur « guide local », pour reprendre le terme utilisé plus tôt, est un jeune orphelin, Chester Bonaparte, qui les aborde pour leur vendre un gri-gri. Il réapparaît ensuite au cimetière où le fossoyeur croit qu’il profane des tombes, mais où il récolte en fait des crapauds pour leur toxine servant à la zombification. Après un certain temps, il échappe à Mulder, qui le poursuit jusqu’au bout d’un quai, où il disparaît, un chat noir apparaissant à sa place. Chester est donc fortement associé à l’animalité et aux rituels vaudou, d’autant que l’épilogue nous apprend qu’il est le garçon mort dans les émeutes quelques semaines plus tôt. Il est ainsi devenu le protecteur du camp, guidant Mulder et Scully dans leur enquête, tout comme le soldat mort dans le prologue (et réapparu en tant que zombie ensuite), dont on découvre qu’il a été la victime de Wharton après avoir dénoncé ses abus de pouvoir. La dernière scène de l’épisode nous montre le colonel Wharton se réveillant dans un cercueil, enterré vivant. En résumé, les morts protègent les vivants et dévoilent la vérité, tandis que les vivants, monstrueux, passent pour morts.

Contrairement à d’autres épisodes, comme « The Jersey Devil » ou « El Mundo Gira », celui-ci ne met pas en scène des récits : il met en image des pratiques vaudou basées sur l’importance des signes, qui agissent comme des miroirs révélateurs, et des rituels, souvent marqués par des incantations en français créole. Le signe et l’incantation créent des hallucinations, des images donc, lesquelles entraînent des comportements irrationnels et autodestructeurs. Les réfugiés n’ont plus que leur croyance et leurs rituels pour résister, un motif qui réapparaît dans « Kaddish », j’y reviendrai.

« El Mundo Gira »

L’épisode « El Mundo Gira » (Shiban, 1997) est sans doute le plus étudié par les folkloristes américains, et non sans raison. Ce n’est pas tant la légende qu’il met en fiction qui est intéressante — puisqu’il s’agit d’El Chupacabra, une créature fantastique sans poil qui aurait attaqué des chèvres à Porto Rico au début des années 90, mais qui n’apparaît jamais sous cette forme dans l’épisode —, que la structure narrative et la grande variété de régimes cognitifs qu’elle permet de mettre en place. Selon Koven,

“El Munda Gira” problematizes its own discourse on belief by offering a variety of narrative positions, and each of those positions resists an overly simplistic belief/disbelief dichotomy. In the episode, each of the characters holds a position on a belief-spectrum, offering alternative perspectives on the degree of belief in the chupacabra story. The belief spectrum in the episode runs the gamut from seeing the legend of the chupacrabra as literally true to a position of total disbelief in the story. (2007: 97)

Le prologue s’ouvre sur une prise de parole, l’amorce du récit d’une femme hispanophone, Flakita, qui établit le régime de crédibilité de sa narration : si certains parlent d’un conte de fées, elle prétend plutôt être un témoin direct. La suite de l’épisode serait alors la mise en image de son récit à travers ses propres yeux. Or, il s’avère qu’elle n’est qu’un témoin indirect, n’ayant vu qu’un éclair et la pluie, une narratrice peu fiable donc, malgré son amorce : « Quiet! Quiet! Listen to me. It was a terrible thing. You are not going to believe me, even when I tell you. Some say it is a story, a fairy tale. But I saw it. I saw it with my own eyes. » (Shiban, 1997: 18 s - 39 s) Cette introduction, de 15 secondes à peine, se déroule dans un lieu en apparence traditionnel, sombre, éclairé à la chandelle, devant un groupe de femmes captivées, un lieu de conte. La séquence intérieure coupe et le plan suivant est celui d’un camp de travailleurs mexicains en Californie. Un camion s’approche pour embarquer certains d’entre eux, alors qu’un triangle amoureux digne d’une telenovela apparaît, sous le regard de la femme narratrice. Elle a le même âge, l’histoire est donc récente. On joue ainsi avec les différents médias, les niveaux de fiction et de temporalité. L’évocation du conte de fées par la femme sous-entend que les événements se sont déroulés loin et il y a longtemps, mais le décor du camp de migrants illégaux, la pauvreté et la réalité du travail précaire, à la journée et au bon vouloir des Blancs, inscrit le récit dans un contexte fortement réaliste. Dans cet épisode, comme dans bien d’autres, la combinaison d’éléments issus de folklores anciens et de croyances diverses, de la culture populaire et médiatique contemporaine, et de la réalité des communautés culturelles aux États-Unis permet l’émergence de nouveaux mythes.

Dans « El Mundo Gira », ceux-ci émergent de la parole — soit le témoignage des migrants —, qui est valorisée, mais de manière éphémère et instable. Mulder leur donne de la crédibilité a priori dans sa quête de la vérité, ne serait-ce qu’en accordant de l’importance à la vie perdue de l’une d’entre eux, alors que personne d’autre n’enquête :

FLAKITA : El Chupacabra. That’s what happened to Maria Dorantes.

SCULLY : El Chupacabra?

MULDER : Yeah, it’s a Mexican folktale. El Chupacabra, the goat sucker. lt’s a small, gray creature with a big head and a small body and big, black bulging eyes.

FLAKITA : Si, si, si. Light, then rain. Then El Chupacabra, it comes and eats away Maria’s eyes and face.

MULDER : Did you see the Chupacabra?

FLAKITA : No, but everyone here knows, this is the truth.

SOLEDAD BUENTE : This woman’s a liar. There is no Chupacabra. Chupacabra’s nothing but a story told to children. I know the killer of Maria Dorantes. […] lt’s my brother. Eladio Buente. He killed Maria because she loved only me.

MULDER : Uh, how do you explain the yellow rain then, the dead goat over the hill?

SOLEDAD : lt is a trick… for fools who believe in fool superstitions. (6 min 41 s - 7 min 42 s, je souligne)

Ainsi est récupérée et transformée la légende. El Chupacabra n’a rien d’un conte populaire mexicain, c’est un mythe récent né à Porto Rico quelques années à peine avant l’épisode. La description courante d’El Chupacabra le place souvent du côté des histoires d’extraterrestres ou du simple coyote malade sans poil. Il s’agit d’une légende urbaine plutôt que d’un conte populaire ancestral. On le constate d’ailleurs dans un graffiti qui apparaît au milieu, puis à la fin de l’épisode, seule véritable représentation visuelle d’El Chupacabra de l’épisode.

Mais ce n’est pas si surprenant : l’utilisation des fragments mythiques et folkloriques qui est faite dans The X-Files s’inscrit dans une logique et une esthétique postmodernes de collage et de déhiérarchisation, qu’il s’agisse de les dépasser ou non. Ce rapport troublé à la tradition et à l’histoire peut avoir une signification plus profonde : il révèle l’acculturation et l’aliénation de ces migrants illégaux, qui vivent, parfois sur plusieurs générations, dans un entredeux culturel problématique. Ils ne sont plus sur leurs terres ancestrales au Mexique, là où les contes circulent, mais ils ne sont pas non plus aux États-Unis, où ils pourraient fonder une nouvelle tradition ou intégrer le folklore local. Ils se trouvent plutôt dans une enclave temporaire qui les tolère pour mieux les exploiter. Ajoutons à cela la mutilation bien précise de la victime, Maria : les yeux et le visage semblent avoir été dévorés. C’est son identité, au-delà de la mort, qui est détruite et niée. L’identité problématique de ces migrants est aussi évoquée lorsque l’agent de l’immigration, véritable « guide local », explique qu’aucun des détenus de son centre ne donne son vrai nom : « We have a Jose Feliciano. We have Juan Valdez. We have Cesar Chavez, we have Placido Domingo here. But I don’t see any Eladio Buente. » (9 min) En donnant ces noms de célébrités issues de leur communauté, les hommes arrêtés protègent leur identité, mais s’inscrivent aussi dans une culture, avec ses racines et son histoire, s’humanisant dans un système qui les traite comme des « aliens » sans culture ni individualité.

L’agent de l’immigration, lui-même d’origine mexicaine et que les travailleurs migrants nomment La migra, offre d’abord une explication rationnelle et sociologique aux événements. Selon lui, ces personnes doivent inventer des histoires fantastiques pour pouvoir continuer à vivre dans la situation intenable où elles se trouvent : « Because they are strangers here. They feel hated, unwanted. Whenever their passions become inflamed, they resort to violence, and then they cannot turn to the law, so they make up these fantastic tales. » (10 min 6 s) Comme tout « guide local », il se retrouve entre deux régimes cognitifs contradictoires. Il ne croit pas en l’existence d’El Chupacabra, mais il n’en est pas moins superstitieux : « My mother used to say that blood should be left to cleanse itself. God curses the man who stands between two brothers. » (23 min 11 s) En fait, cette croyance transmise par sa culture maternelle est si forte que, lorsque Soledad, supposément trahi par le meurtre de sa copine, ne trouve pas le courage d’exécuter son propre frère, l’agent de l’immigration intervient et se trouve contaminé, devenant lui-même victime. Ainsi, les explications possibles du phénomène se multiplient et finissent par occuper tout l’espace narratif, lui-même fortement instable. Comment donner la parole à un seul narrateur si les personnages perçoivent la même histoire à travers le prisme de leurs croyances diverses?

Vers la fin de l’épisode, les relais narratifs se multiplient. La narratrice du début reprend son récit, mais sa parole est remise en doute par une femme ayant parlé à une témoin directe des événements, Gabrielle. Puis, on aperçoit Gabrielle elle-même qui raconte son histoire à des travailleurs dans la rue. Finalement, Scully et Mulder prennent le relais, offrant leur version de l’histoire à leur patron. Sherry R. Truffin affirme :

In the end, it doesn’t matter whether the strange figures that appear at the migrant workers’ camp are aliens or members of a Haz-Mat team sent by Scully; […] and it doesn’t matter whether Soledad and Eladio are monsters, victims, or both. These competing narratives address the same painful and tragic reality, which is that from the average American’s perspective, illegal immigrants are alternatively invisible and monstrous, which is why, as Mulder puts it, “nobody cares” when they die anonymously and in large number. (2007: 255-256)

« Kaddish »

En terminant, arrêtons-nous brièvement sur l’épisode « Kaddish » (Gordon, 1997), qui aborde la question des mythes déracinés par la migration de manière un peu différente. Le prologue s’ouvre sur un enterrement dans un cimetière juif hassidique, un rabbin faisant la lecture de la prière du kaddish. Des images de l’assassinat de l’homme par quatre jeunes néonazis apparaissent soudainement comme s’il s’agissait des souvenirs de sa fiancée, qui peine à jeter de la terre sur le cercueil, incapable d’amorcer son processus de deuil. La caméra nous montre ensuite son père qui l’aide, puis nous laisse apercevoir un tatouage sur son poignet, signe porté par de nombreux survivants des camps nazis. La nuit suivante dans le cimetière, une personne façonne sous la pluie une forme humaine dans la boue. Cette dernière commence à se soulever, à respirer : le golem et le monstre de Frankenstein sont ainsi réunis, à la fois créature de boue protégeant le peuple juif des pogroms et cadavre réanimé par une fiancée éplorée.

Toutefois, les images qui semblaient être des souvenirs se révèlent être issues de l’enregistrement d’une caméra de sécurité ayant capté le meurtre, une caméra qui, plus tard dans l’épisode, captera le golem lui-même. Cette présence d’images apparaît problématique tout au long de l’épisode : le premier meurtre du golem a lieu alors qu’il tue l’un des quatre néonazis qui l’ont attaqué de son vivant, alors que celui-ci est justement en train de regarder la vidéo de surveillance de son propre crime. Puis, le meurtre du deuxième néonazi par le golem est capté par une autre caméra de surveillance, semblant ainsi prouver son existence. Lorsque Scully est confrontée à cette preuve par l’image, elle ne peut que supposer qu’il s’agit d’un faux. De même, lorsque les empreintes digitales du mort sont retrouvées sur la scène de ce dernier crime, elle souhaite voir le corps, ce qui implique une exhumation. Mulder et Scully demandent donc à la fiancée et à son père la permission, mais leur réponse est prévisible : l’intrusion dans leur deuil leur semble déplacée; cela contrevient aux croyances de la religion juive qui prescrit d’enterrer les morts le plus rapidement possible, sans les altérer; et ils se méfient de la police fédérale qui protège leurs persécuteurs alors que les menaces qu’ils reçoivent ne sont pas prises au sérieux. Mais l’exhumation, qui aurait dû être ordonnée par un juge, ne sera pas nécessaire, puisque les deux jeunes néonazis survivants profanent la tombe pour s’assurer de l’identité de celui qui les poursuit. Ils la trouvent vide, mais lorsqu’ensuite Mulder et Scully l’examinent, ils y découvrent un livre, le Sefer Yezirah, sur la couverture duquel le nom du père de la mariée est gravé. Mulder se tourne vers la mystique juive afin de trouver des réponses, visitant un « spécialiste » (personnage type que nous avons présenté plus haut) de la cabale qui lui explique l’importance du mot dans la création du golem ainsi que les détails du rituel et ses dangers :

[T]he danger of the truth is contained in the word “golem” itself, which means “matter without form, body without soul”. […] Kind of a monster, really. Unable to speak or feel anything but the most primitive emotions. ln the legends, it runs amok and has to be destroyed by its creator. […] By erasing the first letter, alef, “emet” becomes “met”, which means “dead”. Again, Mr Mulder, the power of letters. Not just to create, but to kill. (Gordon, 1997: 30 min 18 s)

En effet, le corps réanimé n’a pas d’âme, c’est un monstre hors de contrôle qui cherche à protéger son peuple. Malgré tout, grâce à une bague « communale » traditionnelle tchèque protégée tout au long de la guerre par le père — un objet forgé sur la terre d’origine pour servir à toute la communauté lors de rituels spécifiques à une seule synagogue —, la mariée réussit à apaiser le golem et à procéder au mariage. La valeur rituelle, symbolique et historique de l’objet lui donne ainsi un pouvoir magique de protection de la communauté, autant de la vie de ses membres que de ses valeurs. La mariée embrasse alors la main5 de son époux-golem et efface par le fait même la lettre « alef », le retransformant en argile. Elle peut ensuite amorcer son deuil, alors qu’elle récite le kaddish, la prière juive des morts, sur le corps devenu poussière de son époux. Le texte de la cabale permet ainsi de créer des monstres pour rétablir l’ordre ébranlé par une mauvaise mort, et ce, à l’intérieur même d’une fiction télévisuelle qui crée des monstres pour matérialiser une crise épistémique et sociale.

***

En conclusion, une série comme The X-Files est loin de procéder à une simple remédiation du folklore, qui serait perçu comme un corpus déterminé et immuable de récits dont on pourrait jouer à identifier des éléments tout au long des épisodes. En cela, la série ne serait d’ailleurs pas une grande réussite. Elle problématise plutôt le déracinement, l’acculturation et la résistance à travers le surgissement de monstres issus de folklores déracinés, dans une Amérique blanche anglo-saxonne qui est, quant à elle, bien enracinée dans un territoire qu’elle s’est pourtant approprié. Ces monstres qui surgissent sont souvent hybrides, mettant de l’avant le fantasme de syncrétisme de la culture américaine. The X-Files est un champ de bataille pour les croyances et les régimes cognitifs coexistant entre et dans les communautés6. La quête de la vérité que met en scène la série à travers l’obsession de ses personnages est constamment mise en échec, mais pas selon un relativisme nihiliste. Au bout du compte, l’image télévisuelle demeure crédible et constitue la trace d’un réel qui s’avère n’être accessible que par la multiplication des perspectives et des récits.

- 1. Certains spécialistes des études télésérielles nomment cette structure commune à tous les épisodes la « matrice » de la série (Soulez, 2011; Benassi, 2016).

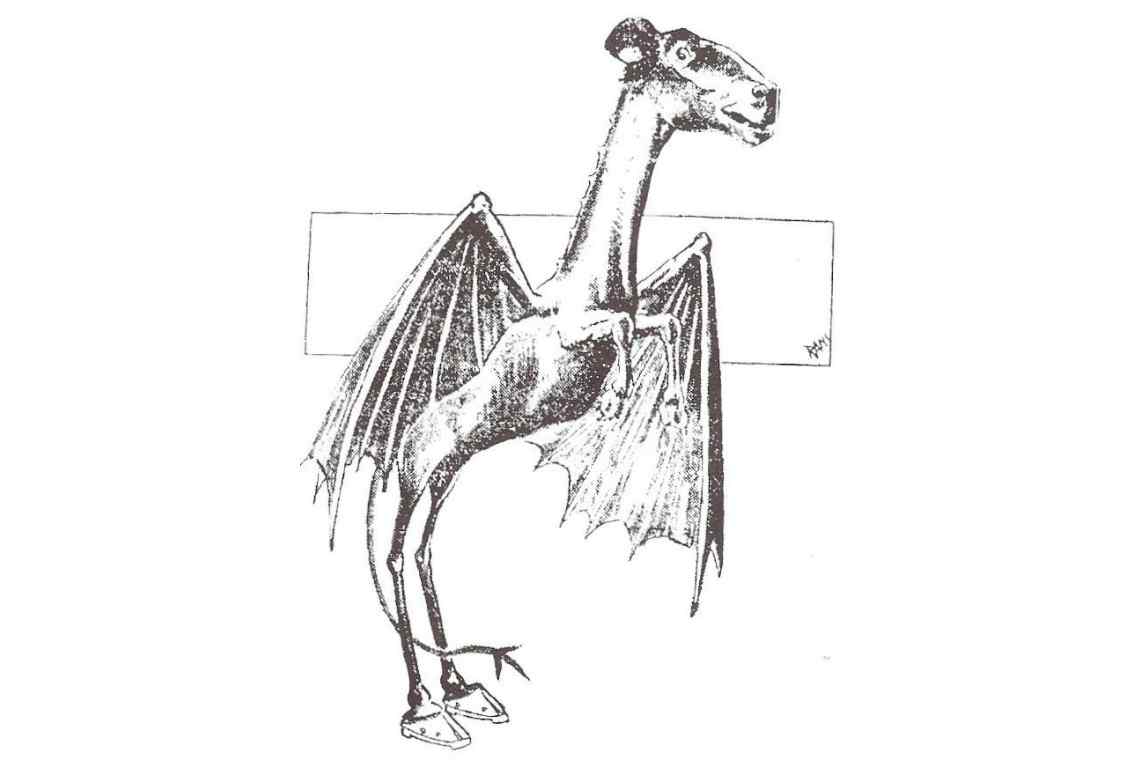

- 2. Certaines sources avancent que le « Diable de Jersey » aurait été inventé pour discréditer le politicien quaker Daniel Leeds, dont les attaques dans son almanach contre certaines croyances de sa propre communauté déplaisaient. Le diable serait son treizième enfant, né difforme; il aurait terrorisé les voyageurs avec ses sabots, sa tête de cheval et ses ailes de chauve-souris. Au sujet de cette légende, lire « The Jersey Devil. A Political Animal » de Brian Regal (2015).

- 3. Selon Delanoë-Brun (2012), la série opère ainsi un recadrage qui peut s’apparenter au néo-réalisme italien, « dont l’intention est de ramener à la visibilité un certain nombre d’oubliés du discours politique et de la scène économique » (284). Elle propose ainsi le terme de « néo-réalisme fantastique » pour qualifier la série. Nous verrons d’ailleurs que les autres épisodes analysés abordent aussi cette question de la visibilité de certains groupes culturels aux États-Unis, un enjeu que l’aspect fantastique permet de mettre en rapport avec la notion de monstration (de l’étrange, de l’altérité ou du monstrueux).

- 4. Les épisodes concernés sont : S01É19, S02É11, S02É14, S02É15, S02É20, S02É21, S02É24, S03É14, S03É18, S04É03, S04É11, S04É15, S05É04, S06É07, S06É15, S06É16, S07É14, S07É21 et S08É10.

- 5. Le mot « emet » est inscrit sur le front du golem dans la plupart des versions du mythe. Le fait de l’avoir ici inscrit sur la main rappelle visuellement le tatouage des camps nazis, vu plus tôt sur la main du père. Ainsi, la réémergence du golem dans un contexte de persécution des survivants par des néonazis s’inscrit dans une logique de résistance et de défense active contre une nouvelle persécution.

- 6. Le roman American Gods (2001) de Neil Gaiman, son adaptation télévisuelle (Bryan Fuller et Michael Green, 2017-en cours) et la série Supernatural (2005-2020) d’Eric Kripke reprennent également ce schéma.