Il n’y a plus de ligne droite ni de ligne éclairée avec un être qui nous a quittés.

René Char1.

Le livre de Geneviève Peigné, L’Interlocutrice, est publié en 2015 aux éditions Le Nouvel Attila. Après la mort de sa mère (Odette) atteinte d’Alzheimer, l’auteure (Geneviève) découvre des textes ou plutôt des morceaux de textes qu’Odette a écrits dans les marges et les blancs des pages; des bribes de commentaires qu’Odette a glissés dans les dialogues des romans policiers qu’elle a toujours aimé lire. Ces fragments adventices sont comme le journal de l’avancée de sa maladie. Le livre en reproduit deux cahiers de quatorze pages chacun. Ils donnent, sous forme de fac-similé, quelques exemples de l’activité d’écriture d’Odette. Mais Geneviève, à son tour, a écrit sur les écrits maternels. Ce dialogue posthume constitue de fait un autre versant de L’Interlocutrice. Les textes d’Odette sont repris mais la forme manuscrite est abandonnée, assagie dans un italique qui la distingue de la typographie romaine dominante. C’est ainsi que l’échange mère-fille prend le dessus.

Ce sont les lignes de ces dialogues — dialogue d’Odette avec les romans policiers et la maladie, dialogue de Geneviève avec les écrits d’Odette pris dans leur contexte — que je me propose d’étudier. L’analyse portera sur les différentes configurations dans lesquelles sont prises ces lignes d’écriture et cherchera à les caractériser en diversifiant les approches (anthropologique, axiologique, générique). La ligne d’écriture est à considérer ici comme une sorte de technographie de l’intellect et tout autant comme une scénographie des affects.

I. Danse des mots, danse des morts (l’écrit d’Odette)

Dans un premier temps, c’est le texte d’Odette qui est analysé. Il s’agit d’observer le plus finement possible comment ce texte occupe les blancs de la page, comment il envahit l’espace de la feuille. Il s’agit aussi de caractériser l’écrit produit dans sa spécificité mouvante et chaotique.

La déraison graphique

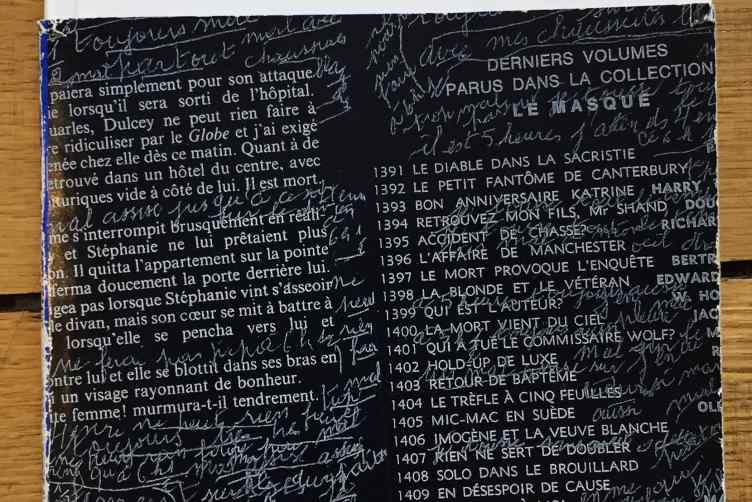

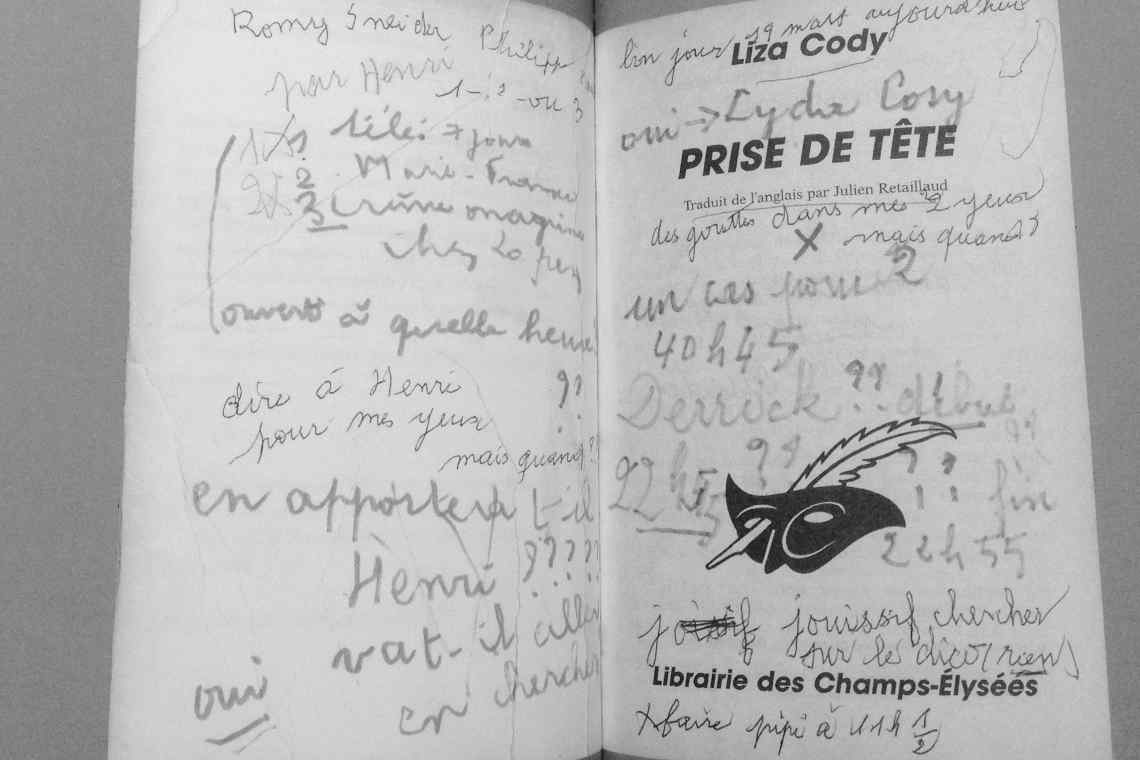

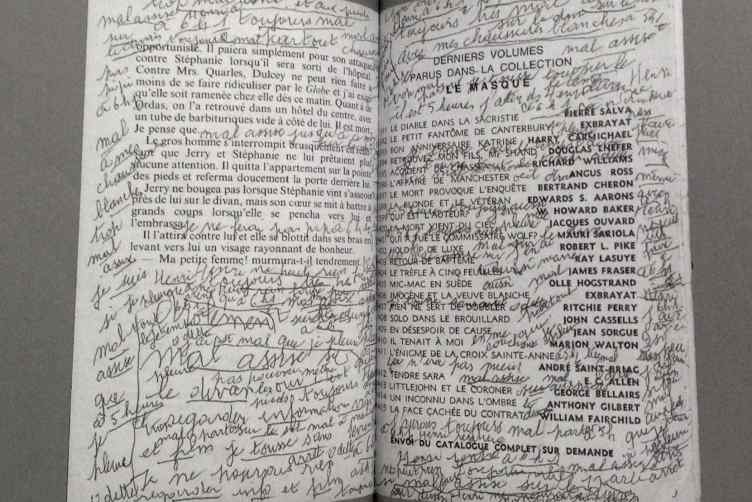

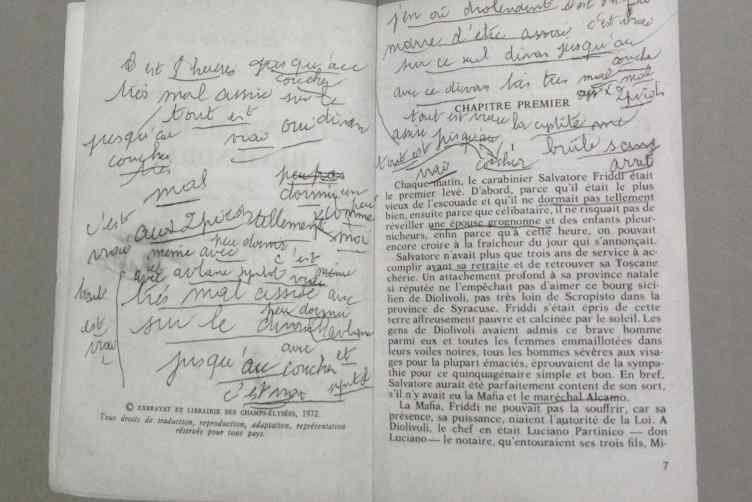

Le livre L’Interlocutrice propose, par deux fois, quatorze pages qui reproduisent fidèlement l’écriture d’Odette telle qu’elle se déploie dans les pages de deux romans policiers : Exbrayat, Quand Mario reviendra et Liza Cody, Prise de tête2.

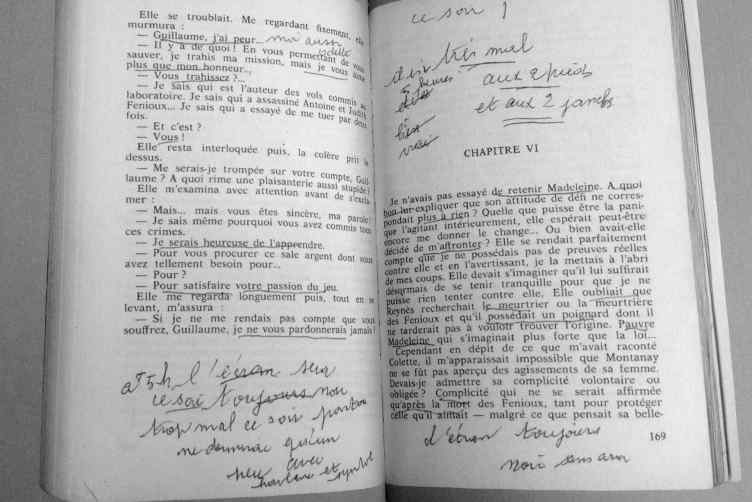

L’écrit manuscrit — souvent répétitif — dit la souffrance, le mal-être du corps : « 7 heures j’ai de plus en plus marre d’avoir très mal dans tout le corps », « à 7 heures toujours très mal assise sur le divan jusqu’au coucher », « à 7 heures très mal aux deux pieds » (30). Odette n’utilise pas de ponctuation. La phrase, quand phrase il y a, reste ouverte : pas de majuscule au départ, pas de point qui ferme. L’écrit semble faire du sur-place, sans début ni fin. Le temps n’existe plus. Ce qui a eu lieu la veille est oublié le lendemain mais chaque jour la souffrance revient et les mêmes syntagmes sont appelés à la rescousse. Le point final n’est pas un signe de ponctuation, il ne peut être qu’un signe funeste qui signale la fin de l’activité de lecture-écriture, un point de mort.

La linéarité graphique est également malmenée. Les mots ne forment pas toujours des lignes droites. Empilés les uns sur les autres, ils s’étagent cahin-caha dans des colonnes bancales qui parfois s’interpénètrent. Le lecteur doit zigzaguer dans cet amas graphique, abandonner la lecture linéaire pour reconstituer des fuites de sens. Il doit aussi faire des allers et retours dans son cheminement. Une phrase commencée en haut de la page se finit deux lignes plus bas car une autre phrase, peut-être écrite un autre jour, est venue s’intercaler :

7 heures toujours pareil sur le

je ne pas dormi

divan je pleure (80-81.)

Le cadre de la page est lui aussi mis à mal : « 7 heures » est écrit sur la page précédente et le texte comme l’œil procèdent par enjambement. Un petit espace à gauche du texte permet de caser un

et c’est bien

vrai (81)

un peu de guingois où le « bien » vient s’emmêler dans le « je » de « je ne pas dormi. »

A certains endroits la main qui écrit s’affole et certains mots sont plus grands. Ils se détachent, soulignés, sur le fond arachnéen que forment les lettres : « drôlement », « mal assise », « le divan » (82). La pensée tourne en rond, s’épuise à faire l’état des lieux d’un corps qui jusque dans ces fonctions les plus quotidiennes sature l’individu de sa présence douloureuse : « j’ai fait caca et j’ai mal » (86). Le corps toujours, mais cette fois pour les soins qu’il réclame, en quête d’un apaisement : « dire à Henri pour mes yeux » (74) suivi de deux points d’interrogation et plus bas « mais quand » avec encore trois points d’interrogation. Au dessous et comme en écho, s’étire sur deux lignes un — « en apportera-t-il Henri » (74) — ponctué par cinq points d’interrogation. Le crayon est différent, les lettres sont plus épaisses et l’impuissance inquiète marquée par la ponctuation va crescendo. Une autre interrogative — « va-t-il aller en chercher? » (74) — propose une variante un peu erratique. Un « oui » oblique et souligné à droite de ces lignes semble apporter enfin un apaisement momentané à cette préoccupation qui dans la page suivante réapparaît sous la forme :

des gouttes dans mes 2 yeux

mais quand? (75.)

Très peu de mots sont raturés, mais bien souvent le trait qui souligne le texte ne suit pas un tracé rectiligne et vient biffer les lettres se trouvant sur son passage. Deux mots mal orthographiés sont réécrits après avoir été gribouillés : « paie » et « jouissif ». Après « jouissif » rencontré au détour d’une page de roman policier, Odette écrit « chercher sur le dico rien » (75). « Rien » — plus que la rature qui permet de garder une trace — fait disparaître le corps de plaisir. Reste le corps malade qui dans cette graphie désordonnée dit encore qu’il existe : « c’est vrai », « c’est bien vrai » répète à de multiples reprises celle qui tient encore le crayon.

L’écriture d’Odette n’est donc pas inerte. Par sa seule présence, cette écriture « sape la rectangulaire régularité des blocs de composition » du texte imprimé (Demarcq: 95). Elle fait ressortir l’ordonnancement figé de l’écrit en se faufilant entre les lignes du roman policier. Elle instille le désordre de l’intérieur, soit par le biais d’un soulignement (encore) sélectif : « Je vieillis » est mis en valeur par un trait net dans un dialogue (37), soit par de courts syntagmes; par exemple, au dessous de « Une omelette Trocadéro », Odette note : « c’est bien bon » (37).

En somme, le texte d’Odette dérange, en plusieurs façons. Il confond surface d’inscription3 et espace graphique4. Il perturbe l’ordre d’écriture de la page en occupant de façon indue le blanc. Il investit jusqu’à saturation le blanc de la page de garde, le blanc de la page de titre, le blanc des marges, le blanc des interlignes. Bref, il ferme le passage dans le cheminement de la pensée et il retire l’aération que l’art typographique s’est toujours ingénié à insuffler dans l’ordre scriptural. Décidément la page n’est plus « ce réceptacle transparent d’un flux continu de texte » (Christin: 194) où s’exerce « une pratique itinérante, progressive, régulée — une marche » (Certeau: 236).

L’écrit manuscrit d’Odette déboussole également parce qu’il fait coexister deux univers que l’imprimerie et la modernité ont séparé de façon radicale : la page de brouillon et la page à lire. Le brouillon n’a aucune obligation sociale de lisibilité. Il n’est pas soumis pragmatiquement à la socialisation de la page imprimée. Tous les signes qu’il renvoie sont autant de marqueurs d’une écriture en liberté, étape provisoire d’un projet qui s’achemine vers l’élaboration d’un texte abouti. Or, chez Odette, l’écrit demeure sous la forme de page « déréglée ». L’avènement du texte « fini » n’a jamais lieu.

Un « journal » des marges : entre folie et mort prochaine

L’écrit d’Odette dérange parce qu’il condamne la page à rester ensauvagée dans son aspect matériel et visuel, mais aussi dans l’impossibilité de la mère de Geneviève, femme d’Henri, à se conformer à l’image d’une personne âgée sociale, policée et raisonnable : « Je voudrais ne pas faire caca du tout car mon derrière me brûle sans arrêt et c’est vrai Oui C’est vrai Tout est vrai » (116). Le paradoxe est toutefois que c’est ce glissement progressif dans la folie qui fait « crever toutes les croûtes de l’habituel » (Dubuffet: 115) et libère chez l’individu « le flot bondissant de sa sauvagerie » (Dubuffet: 116). Et c’est bien ce que remarque Geneviève quand elle parle de sa mère : « La norme un peu partout dans cette maison a toujours eu tendance à être respectée — puis même cela a cessé de compter, c’est perdu : les convenances qui retiennent de se montrer nue devant n’importe qui (…) » (10). Et si pendant quelques mois qui correspondent au début de la maladie une « nouvelle mère » (45) apparaît plus vive, plus dynamique, à la parole libre et spontanée qui dit ce qu’elle pense à haute et intelligible voix, les « mots bruts » (49) continuent d’inquiéter. A l’image de ces « écrits bruts » dont les auteurs socialement et mentalement étrangers au champ artistique et culturel « réinventent à leur propre usage un mode d’écriture aussi peu que possible débiteur de la tradition ou des tendances en vigueur » (Thévoz: 5-6).

Qualifier le genre de cet écrit manuscrit n’est pas chose aisée. Il appartient à l’ensemble foisonnant et relativement hétéroclite qu’on décrit en ethnologie comme des écritures ordinaires (lignes griffonnées sur un calepin, albums de naissance, correspondances, cahiers personnels, etc.) (Fabre, 1993). Ici, le caractère autobiographique le situe du côté du journal intime ou du journal personnel comme dit Philippe Lejeune (1996). Elaboré dans le silence et la solitude, cet écrit ne recherche pas l’approbation ou le jugement d’autrui. Odette semble se parler à elle-même : « Demander Havlane Sans Havlane je ne dormirai pas Je vais tourner dans cette pièce » (117). Ou bien elle parle à son mari sans que l’on sache si elle attend véritablement une réponse : « Mon pauvre Henri Je suis perdue La bonne femme en bleu ne veut pas que je fasse pipi » (117).

Personne âgée, délestée de toute fonction et de tout statut social véritable, la marginalisée qu’est Odette se trouve progressivement coupée du monde par sa maladie, jusqu’à la réclusion dans un établissement médicalisé. Aussi, comme on parle de soins palliatifs, on serait tenté de voir dans l’écriture (ce type d’écriture) « le vecteur d’une communication palliative, dans une atmosphère communicationnelle raréfiée » (Albert, 1993: 91). Ainsi quand lectrice, le crayon à la main, Odette interagit avec les textes d’Exbrayat ou de Cody, par exemple, les remarques éthico-pratiques qu’elle graphie semblent faire fi de la fiction dans son ensemble. Elle ne s’intéresse au texte du polar que pour mieux le démembrer, si on peut dire, et l’utiliser comme partenaire dans un échange virtuel sur son expérience du vécu. A côté de « J’ai la faiblesse d’être bon catholique et de croire en Dieu », elle rétorque : « pas moi » (38). Un peu au-dessus de « Concetta ne pouvait parvenir à dormir » et décalé, cette fois elle acquiesce : « comme moi » (41).

De même les mots que le soulignage tire de l’anonymat typographique, et dès lors ré-individualise, ont très souvent rapport à la folie, à l’abandon, à ce qui n’est plus, à la mort. Pour ne citer que quelques exemples parmi beaucoup d’autres, on peut lire à la page 43 : « m’oublieras jamais, n’est-ce pas », « La vie est bête, mon chéri … si bête », « loin de Madeleine pour pouvoir pleurer à mon aise, sans témoin ». Ou encore page 79 : « retenir Madeleine », « à quoi bon », « plus à rien », « oubliai », « meurtrier », « possédait un poignard », « Pauvre Madeleine », « Complicité », « après la mort »… Le roman policier apparaît alors comme un réservoir de mots déjà tout faits, de phrases prêtes à l’emploi que l’esprit vacillant d’Odette ne peut plus produire et dans lequel elle vient puiser. Se trouve alors orchestrée, de façon tout à fait involontaire, une sorte de plurilinguisme qui permet de « parler pour soi dans le langage d’autrui5 » (Bakhtine, 1978: 135), de se retrouver dans ces propos autres — ceux des romans policiers (récit du narrateur, de l’auteur, d’un personnage). Ces discours renvoient à ce qu’on pense ou pas et peuvent servir « jusqu’à un certain point, de second langage » (Bakhtine: 136). À travers ces mots braconnés au bout du crayon, Odette arrange sa vérité de scripteur.

Ce journal des marges n’est un journal qu’à la marge, il ne s’affirme pas en tant que tel. Intrus dans les blancs d’un livre déjà existant, il avance désorganisé. Aucune mention de date ne permet d’en suivre la chronologie. On ne sait où il commence (dans quel roman6?) ni où il finit. Dès lors la pratique d’écriture dans sa régularité quotidienne est difficile à établir. S’il demeure centré sur le moi, c’est un moi qui reste très fortement à l’écoute du corps et ne s’éloigne jamais beaucoup de ses ressentis et ressentiments. Il semble échapper à tout contrôle du scripteur qui, reprenant toujours les mêmes romans sitôt lus sitôt oubliés, ressasse et répète presque à l’identique la même phrase à une ou deux pages de distance. Il accumule les lectures successives qui s’empilent dans les marges d’où « les strates de différentes couleurs », précise Geneviève (25). Cet écrit n’est pas fait pour être relu : Odette avance à tâtons sans se projeter en avant. Elle rebondit sur un mot épinglé dans le texte premier, mot qui fait sens un moment où elle griffonne d’une écriture hésitante une douleur éprouvée. Ces bribes du quotidien jetées sur le papier passent sans transition de l’anecdotique trivial « faire pipi à 11 h 30 » (75), à la pragmatique liste de course « chez Clin d’œil, coin de la rue anatole France, lissage 80 %, ovale 82 % » (87). Ou encore à l’énigme métaphysique : « l’écran sera toujours noir » (78). En somme, tout un capharnaüm de mots accumulés et saturés d’affects qui chahute le sens.

Car Odette est profondément marginale. Elle est celle qui écrit dans les marges des livres; elle est aussi celle qui habite les marges de la raison et de la folie, et qui arrive aux marges de la vie et de la mort. Elle marche sur un fil, un pied toujours dans le vide, « aux bords de l’âme » comme dit Montaigne (46). Aussi ne cherche-t-elle pas à jouer le jeu de la communication. Elle ne s’adresse pas un lecteur pour lui montrer qu’elle est saine d’esprit. Odette se cherche désespérément entre les lignes et dans les lignes des vingt-trois romans policiers de sa bibliothèque, peut-être chaque jour un peu plus perdue mais toujours inlassable dans sa quête…

II. L’Interlocutrice, le livre de Geneviève

Le manuscrit d’Odette est repris par sa fille, Geneviève. Cette dernière, en écho au texte de sa mère, produit également son propre texte qui vient s’intercaler entre les lignes de l’écrit maternel. Très souvent ces deux textes se suivent dans un jeu d’alternance plus ou moins régulier. Geneviève reprend aussi les extraits de romans policiers qu’Odette a soulignés et annotés. C’est cet ensemble qui compose le livre. Quelles sont ces nouvelles configurations qui aboutissent donc à un écrit publiable et publié?

Un arraisonnement typographique

L’abandon de l’écriture manuscrite du texte d’Odette est un indice fort de sa normalisation. L’aspect unique du tracé des lettres par une main singulière que l’on voit sur les fac-similés disparaît. Finies les lignes obliques, tremblantes, fini le griffonnage erratique du surlignage, fini le fouillis graphique. Tout ce qui trahissait la présence d’un corps certes affaibli dans ses capacités mais tenace dans sa volonté de manifester son existence n’est plus. À la place un italique fin, régulier, élégant même, assure une lisibilité parfaite de l’écrit autre, celui de la mère. Certes le choix s’est porté sur un italique cursif qui « imite le mouvement de la main vers la droite » (Serça, 2012: 100) et qui garde dans son tracé le souvenir d’une calligraphie appliquée. Mais la régularité parfaite que l’imprimé donne à la lettre penchée est en total décalage avec la graphie maternelle originale. Tous les débuts de ligne commencent par une majuscule, ce que ne fait pas l’écrit manuscrit. Des mots sont mis en italique majuscule : « OUI » (28), « NON NON NON » (56), « PAS MOI » (57), peut-être en souvenir des grandes lettres du manuscrit? La ponctuation suit celle du texte original : pas de point en fin de phrase, reprise des points d’interrogation multiples, mais ces derniers, tous de taille identique, s’alignent comme à la parade, bien rangés. Le surlignage des extraits des romans policiers, gardés et cités par Geneviève, a subi à son tour une mise au pas typographique. Le trait droit, relativement fin, suit précisément la ligne écrite, parfaitement justifiée à droite et à gauche.

La mise en page laisse toutefois un peu de jeu au texte d’Odette. La justification à gauche ne l’aligne pas sur le texte de Geneviève et le décale un peu en avant (24) dans une tentative d’échapper à l’ordonnancement de la page. Mais l’effet visuel produit est un ensemble de blocs de texte bien délimités qui se succèdent sur la page. Le texte d’Odette, maintenant qu’il a été passé au tamis de l’imprimerie, est comme rentré dans les rangs. Il se compose de lignes qui s’alignent avec la même rigueur que les autres lignes du livre (celles des auteurs de polars, celles de l’auteure de L’Interlocutrice).

Le texte de la narratrice, auteure du livre, Geneviève Peigné, est écrit en romain qui, visuellement, se distingue nettement de l’italique réservé à la mère. Les citations tirées des romans policiers sont elles aussi en romain. Dès lors ce caractère droit, net, devient le caractère dominant du texte publié et renforce l’impression de mise en ordre.

Il est vrai que certaines lignes peuvent être courtes, inégales et ce aussi bien dans le texte écrit par Geneviève que dans le texte repris de la mère. Cela peut aller jusqu’à la ligne formée d’un seul mot monosyllabique (13; 15), jusqu’à la phrase en escalier (69). Mais ce jeu de lignes, extrême, n’est pas systématique. Par contre la mise en page choisie par Geneviève affiche un autre parti pris. Des retours à la ligne fréquents avec alinéas dégagent de nombreux paragraphes. Des espaces sont ménagés entre les paragraphes. Une petite étoile dans un ilot blanc met en valeur des blocs d’écrits. Le livre est divisé en chapitres numérotés de I à VII et le chiffre romain se détache en gras sur un large bandeau blanc. Des feuillets immaculés scandent l’architecture d’ensemble : après l’introduction, encadrant le chapitre IV, chapitre central, après le chapitre VI. Cette opération de « blanchiment » réhabilite les espaces sans texte que l’activité désordonnée et libre d’Odette avait abolis. L’espace de la page, à nouveau propre, remet à sa place le texte et ses marges, comme il se doit.

Conjurer la mauvaise mort

Tout le travail d’arraisonnement typographique de Geneviève s’efforce de rendre le texte d’Odette lisible, publiable. Pourquoi cette volonté de « faire sortir de sa nuit7 » cet écrit? Il semble que cette tâche entreprise par la fille à l’égard de sa mère s’ancre dans ces imaginaires culturels où le sacré et le symbolique jouent profondément leur rôle.

Les anthropologues des rites funéraires (en Occident) font la différence entre une belle mort et une mauvaise mort. En effet le passage de vie à trépas peut se dérouler selon une transaction symbolique « équitable » et « pacifiée » (Lévi-Strauss, 1984: 245-248), transaction entre la communauté des vivants et la communauté des morts. En revanche il y a désordre anthropologique lorsque la mort est non seulement tenue pour injuste mais aussi lorsque le corps est « outragé » par une forme de violence plus ou moins sauvage. Et c’est bien d’une mort considérée comme injuste et d’un corps outragé qu’il s’agit ici.

Ainsi de l’incipit qui enchaîne plusieurs scènes où Odette énonce en public des propos décalés qui entrainent malaise et honte chez ses proches. Au mendiant du coin de la rue : « — Ah vous êtes là? Vous n’êtes pas partie en vacances? » (5); ou encore dans un restaurant chic, à voix haute : « — Et pourquoi on m’empêcherait de dire que j’ai des selles molles? » (6.) Quand la maladie est identifiée, brutalement, le texte devient polyphonique et recourt à différents discours pour dire le nom de ce mal sinistre :

— L’expression populaire « case du cerveau » ou « il manque une case » (6);

— Le discours médical « maladie psychique », « dégénérescence cérébrale » (6);

— La formulation faussement détachée de la fille « (…) l’Alz de ma mère pour dire le mot de la maladie un peu plus légèrement (?) » (6.)

Est-ce pour en alléger les connotations de sauvagerie violente que le nom est tronqué, donné à moitié? Cette maladie angoisse parce qu’elle frappe l’individu dans sa spécificité d’être pensant et en quelque sorte le déshumanise. Et effectivement le livre revient sur cet aspect arbitraire, injuste et dévastateur d’Alzheimer, mentionnant « [l]a révolte ou la crainte, devant ce que la maladie peut réserver au cerveau » (90). La page suivante pose cette « fausse » question : « Folle ou morte, qu’est-ce qui est pire? » (91.) Le lecteur est engagé à placer les deux termes au même niveau ou à penser que la folie est pire que la mort, ce que semble confirmer par antiphrase, quelques lignes plus bas, Geneviève, narratrice et auteure du texte : « S’agissant des autres on peut juste se contenter de placer la mort en dernier. » (91.) La maladie outrage donc le corps en le transformant en un corps de souffrance, piégé entre la cystite, le pipi et le caca. Mais la maladie laisse également le proche démuni devant la soudaineté implacable du diagnostic qui, une fois posé, montre les ratés de la relation mère-fille : « Depuis si longtemps emmurée en elle-même Odette… Et ne s’échangent jamais entre la fille et elle que des propos sans importance. Il y a de quoi être obsédée par ce point douloureux. Irréparable. Irrattrapable… » (11.)

Il est dès lors impossible de tout effacer par un retour en arrière : « Si tu avais davantage parlé avec Odette, aurait-elle moins perdu les mots ou pas eu besoin d’aller les chercher dans toutes ces histoires de meurtres, de détectives, d’enquêtes? » (90.) Aussi le remords travaille-t-il le je : « Les journées entières que j’ai été capable de consacrer au relevé de notes puis à l’écriture de ce livre; les semaines de vacances; aurai-je eu la patience — et même l’envie — de lui consacrer? » (107.)

Il faut donc faire de cette mort causée par une maladie au nom funeste, Alzheimer, une bonne mort. Cela permet non seulement de conjurer le mal mais aussi de racheter les maux d’une vie entière : « Toujours la même chimère; métamorphoser une mère à peu près jamais connue autrement que souffrante en héroïne; guérir sa vie. » (104.)

C’est bien à cette métamorphose que s’emploie le livre de Geneviève Peigné. C’est pourquoi la découverte des romans policiers annotés par la mère transporte de joie la fille (12). Ces livres vont permettre de réparer « l’irréparable », (le cerveau d’Odette), de rattraper « l’irrattrapable » (le temps perdu de la relation mère-fille). L’auteure de L’Interlocutrice écrit : « C’est une forme de résurrection. Que la réalité permet. C’est possible ça? Devant les vingt-trois romans écrits par Odette. Et qu’elle m’a laissés. » (13.) La résurrection s’opère par le biais d’un dialogue posthume qui cherche pour un temps à retenir la mère dans l’entre-deux — entre la communauté des vivants et la communauté des morts. L’enjeu est de pacifier les différends, de découvrir ce qui a pu échapper, et d’entendre ce que l’on n’a pas voulu écouter :

Maintenant la fille cesse d’être gagnée par la tristesse. Tout se renverse. Fait place à l’exaltation. Enfin elle va pouvoir (ou tout comme) entendre parler Odette. Elle s’entend elle-même lui dire : « Reste encore un peu; ce que tu dis dans tes livres, je vais l’écouter. Flaubert, Proust ou tant d’autres, ils céderont leur tour. Je t’écoute, je t’écouterai. Les ai-je assez écoutés, eux, à ta place peut-être? La liste de ce qui ne se peut plus est immense. Je peux lire est immense. Je peux te lire, surtout. (14.)

Et pour que la mauvaise mort ne fasse pas le mauvais mort (une sorte de « revenant » qui viendrait hanter le souvenir des vivants, en leur rappelant leurs manquements et en laissant de lui une image dégradée), il faut bien retenir la morte sur le seuil pour pouvoir enfin accomplir le rite funéraire qui convient. À vrai dire, un double rite de célébration des morts et de raffermissement des vivants qui autorise une transaction « équitable » (Odette n’est pas réduite à sa folie, Geneviève découvre une autre mère) et facilite le passage dans un au-delà assumé. C’est du moins une hypothèse interprétative qui nous paraît heuristique…

Un rite littéraire

Comment Geneviève s’y prend-elle pour réaliser un tel rite? Elle fait de sa mère un écrivain8, une façon de magnifier aux yeux de tous une vie que la démence aurait pu vouer au secret. Et c’était bien un risque possible : le père de Geneviève n’a-t-il pas détruit d’autres livres annotés par Odette dont le contenu « était agressif » (26)?

Il est possible d’ailleurs de dégager différentes étapes dans le déroulement de ce rite funéraire littéraire où s’articulent la lecture et l’écriture : d’abord lire entre les lignes, puis écrire, s’écrire entre les lignes.

Lire entre les lignes

Il faut lire les écrits maternels et d’une certaine façon passer outre les questions qui font écran : « Au début de son travail d’écriture (“travail d’écriture!” Faut-il travestir ainsi son entrée dans la maladie?) … » (24) Il faut voir au-delà du « vocabulaire pauvre » et de « l’expression stéréotypée » décrits par les ouvrages de médecine (17). Au-delà du travail fastidieux et accablant de décryptage (72), il faut être capable de se muer en « artisan » (17) et ainsi être sensible à « la manière dont les mots sont jetés » (20). Geneviève ne doit pas oublier de voir en Odette « quelqu’un qui invente. Et qui trouve. Même voguant sur des neurones délabrés. » (113.) Elle doit également garder présent à l’esprit « qu’un mot auprès d’un autre, si pauvre ou même absurde que soit son sens, n’est jamais muet » (55). En effet, l’expérience lui a montré qu’« à force d’obstination à basculer les mots en tous sens, ce qu’on baptise l’indicible, on l’entend bien qui s’agite — pas tout à fait silencieux, non? » (55.)

Ainsi peuvent apparaître dans les marges des romans policiers, des sortes de poèmes :

j’ai

si mal

que

j’en

pleure

tout

le temps. (15.)

Ainsi la phrase soulignée peut alors devenir « tourniquet des significations, des intuitions, des présciences » (92). Geneviève doit essentiellement lire entre les lignes. Quand elle était petite sa mère lui a appris le sens de cette expression, exemple à l’appui : « […] si j’écrivais à ma grand-mère que la mode à l’école était aux stylos argentés, elle comprendrait que j’en avais envie pour mon entrée en sixième. » (96.) C’est maintenant à son tour de s’interroger sur le discours maternel et d’en explorer les possibles.

Où est le beurre?

Le trouverons-nous?

Comme il m’intrigue ce nous.

Ce seul nous dans toutes les notes d’Odette.

Avec qui cherche-t-elle? Avec Henri? Les héros du livre?

Et ce futur qui s‘accorde avec nous. Dans une phrase élégante avec inversion du sujet.

Un futur comme on en lit dans les livres.

Là où nous le trouverons? (59.)

Pour ce faire, la narratrice-auteure de L’Interlocutrice aimerait substituer au rapport mère-enfant une relation auteur-lecteur qui lui permettrait, tout en étant « respectueuse », d’être « plus libre » (89). Mais est-il possible « d’engager avec elle [la mère] la rencontre comme avec une inconnue? » (89) Dès lors les allers et retours entre je et la fille pour conduire la narration peuvent être compris comme une tentative de tenir à distance les affects et aller au plus loin dans la pratique de la lecture. En effet, lire entre les lignes suppose de s’exercer à l’herméneutique « pour faire parler les signes et découvrir leur sens » (Foucault: 44). La délicatesse9, la subtilité et l’inventivité sont nécessaires car la sémantique devient alors plus ou moins une mantique. En effet dans les interlignes du texte d’Odette, il existe un autre texte invisible qu’il faut faire ressurgir pour qu’il ne soit pas condamné à l’oubli. Un peu comme quand on écrit à l’encre sympathique et que le message apparaît quand on roussit le papier à la flamme d’une bougie. C’est bien ce que Geneviève comprend : « C’et tout pareil, je crois, les mots qu’Odette écrit. C’est calciné et clair. » (102.)

Ecrire, s’écrire entre les lignes

Pour accomplir le rite jusqu’au bout, Geneviève doit apprendre à lire le texte d’Odette sur les lignes et entre les lignes. Elle doit aussi écrire. Il lui faut s’immiscer dans l’écrit maternel pour lui donner la réplique et en quelque sorte lui permettre d’être reconnu comme un vrai texte d’auteur. Même si trouver la façon de faire a pris du temps, beaucoup de temps, onze ans au moins (47). Même si trouver la façon de faire a occasionné plusieurs tâtonnements10. Comment conduire ce dialogue d’outre-tombe sans écraser la parole maternelle? sans donner trop de place à Alzheimer? sans occulter la vitalité inventive de la quête du sens qu’a permis le recours aux romans policiers? Odette n’est pas réduite à son état de malade mental. Elle devient l’Interlocutrice…

Il a donc fallu que Geneviève se glisse entre les lignes écrites par Odette, entre les lignes des romans de la collection « Le Masque » soulignées par Odette, pour faire exister cet échange. Cependant pour que l’échange soit partagé, se glisser entre les lignes ne suffit pas. Il faut encore que Geneviève écrive à la manière d’Odette : « Je me berce de l’illusion qu’écrire c’est faire comme elle. S’appuyer sur un auteur solide. » (64.) Mais la fille ne cherche pas pour autant ses appuis parmi les auteurs de polars. Elle lit des auteurs connus et, « aussi des très peu connus jusqu’à une Odette P. » (65). Sur le calepin qui lui sert de pense-bête ou de brouillon, elle s’aperçoit soudainement du non-respect du lignage du carnet, de ses propres mots de guingois. C’est un peu comme si « l’écriture d’Odette [venait] occuper [sa] main » (46)…

Geneviève emprunte à sa mère–écrivain la méthode mais aussi le style :

Je supprime des adjectifs

Je pousse des mots à côté en dessous

pour finir je retire le tuteur

Savoir si la page tient? (65.)

À son tour elle pratique le fragment et joue de la ponctuation. La folie aussi se partage! Si Odette a souligné le mot « folle » les deux fois qu’elle l’a rencontré (92), Geneviève utilise ces mêmes mots de « folie » et de « folle » pour parler de son projet. En voici un bel exemple :

Comme si je pensais réellement l’en sortir? Grâce à ce relevé d’écrits? De ce diagnostic de démence? Mais oui, je l’en sors. J’écris ce livre persuadée que je l’en sors.

Tu es folle; tu es folle, ma pauvre fille. (72.)

Félicité

Comment finir ce cheminement obstiné entre les interlignes qui se déroule sur 118 pages? L’écrire à vif d’Odette déboule dans les blancs laissés entre le noir des lignes des romans policiers à la recherche de mots qui disent sa vérité à elle, à la recherche d’interlocuteurs (Hercule Poirot, Imogène) avec qui elle puisse échanger. L’écrit de Geneviève se glisse entre les lignes d’Odette, sans les bousculer, mais attentif à l’extrême. Il se fraie de multiples passages. Il élargit les blancs entre les blocs du texte maternel. Il se coule le long des phrases d’Exbrayat ou de Cody et de bien d’autres que la mère a soulignées. Il engage l’ultime dialogue. Un dialogue qui, à travers la lecture et l’écriture, fait d’une malade d’Alzheimer une auteure inventive malgré (ou à cause) de neurones « délabrés ».

L’Interlocutrice se termine par trois pages qui laissent l’espace graphique à Odette. Le rite littéraire est accompli. Les écrits d’Odette offerts à lecture de tous dans un livre sont devenus littérature. Geneviève peut maintenant laisser le texte maternel déployer son dispositif sans intervenir.

Le roman policier, certainement le dernier, entre les lignes duquel la mère a écrit, s’intitule Félicité de la Croix Rousse (115). Or, sous ce titre, un peu comme une auto-consécration, Odette partage avec Exbrayat la fonction d’auteur : « Odette / Exbrayat »! (115). Bien évidemment il n’échappe à personne — ni à Geneviève Peigné (115) ni au lecteur — que le mot Félicité se trouve dans le titre. Et l’on ne peut s’empêcher d’y voir le signe d’une transaction symbolique enfin « pacifiée » entre la communauté des vivants et la communauté des morts.

- 1. CHAR, René. 1993 [1962]. « L’éternité à Lourmarin », in La parole en archipel, in Les matinaux suivi de La parole en archipel. Paris : Gallimard, « Poésie », p. 198.

- 2. En fin de volume, Geneviève Peigné donne la liste des vingt-trois romans policiers dans lesquels sa mère, Odette, a écrit. Ils constituent le corpus convoqué dans l’ouvrage. L’auteure de L’Interlocutrice précise qu’en fait « il y en a eu davantage. Henri, mon père, en a rapporté d’autres, de la “résidence” où se sont passés les sept derniers mois de sa vie. Le contenu en était agressif. […] (Et sur lui explicitement.) » (26.) À la mort d’Odette, Henri avec l’accord de sa fille, a détruit ces livres.

- 3. La surface du support doit être en général préparée : le papier est lissé, poncé par exemple. Une surface propre, blanche, homogène, bidimensionnelle est fabriquée.

- 4. « [L]’espace graphique apparaît comme le lieu d’une organisation des messages linguistiques et du savoir qui, au moyen de procédés relevant du scripturaire (typographie et mise en page, voire mise en livre pour le codex), permet l’actualisation de fonctions spécifiques de l’écriture même si elles comportent quelques intersections avec les fonctions textuelles en général […]. » (Hébrard: 72.)

- 5. On retrouve ici la posture de l’auteur de roman que Mikhaïl Bakhtine développe dans Esthétique et théorie du roman et plus particulièrement quand il traite du plurilinguisme dans le roman.

- 6. Dans le livre, Geneviève Peigné énonce cette hypothèse à propos du polar d’Exbrayat intitulé Quand Mario reviendra : « Le premier livre? Si on se fie à cette date? » (11.) La date évoquée est celle de l’anniversaire des 80 ans d’Odette. Mais il est bien évident que l’on en reste aux conjectures : « C’est qu’il n’y a guère moyen d’établir un ordre. Et mettre de l’ordre pour le moment, la tâche serait telle, il n’en est pas question. » (11.)

- 7. En 1997 Annie Ernaux publie Je ne suis pas encore sortie de ma nuit, un livre sur la maladie d’Alzheimer de sa mère. Sous la forme d’un journal qui va de 1983 à 1986, elle raconte l’évolution de la maladie et les souvenirs d’une femme forte et volontaire qui n’est plus.

- 8. Dans le livre, à plusieurs moments, la narratrice-auteure Geneviève revient sur ce statut d’écrivain octroyé, offert à la mère. À titre d’exemples, on peut lire : « Son œuvre est dans ma bibliothèque. Vingt-trois romans. » (26.) Plus loin, « Ma mère est un écrivain » (109), « Odette est écrivain! Mon espoir délirant dans l’instant où j’ai ouvert ses livres s’est accompli » (113). On comprend que faire de la mère un écrivain, c’est aussi, par-delà le temps, chercher à satisfaire un possible désir informulé : « Est-ce le désir d’Odette d’être écrivain? Peut-on être lecteur, lectrice acharné(e) sans que ce souhait existe? D’un de ses tiroirs, du temps que je n’étais pas encore débarrassée du goût adolescent de fouiller, j’ai sorti et lu une nouvelle manuscrite, signée Odette. » (70.)

- 9. Dans la pratique de l’interprétation, Geneviève craint de « ne pas savoir faire preuve d’assez de délicatesse » (89).

- 10. Geneviève Peigné commence par faire le relevé des écrits de sa mère, première étape de ce long cheminement. Je suis perdue reste à l’état de texte inédit. Puis en 2006, la comédienne Hélène Vincent lit cet écrit brut sur la scène du Théâtre national populaire (T.N.P.) à Villeurbanne. Insatisfaction de Geneviève Peigné « J’ai ramené Alz., à la surface — pas assez d’art. » (105.) En 2014 est joué au Théâtre du Rond-Point des Champs–Elysées Avant que j’oublie, pièce écrite par l’actrice Vanessa Van Durme et dans laquelle quatre scènes sont entièrement composées avec les mots d’Odette. C’est en quelque sorte le dessillement qui va permettre à la fille, Geneviève, d’aller au-delà de « l’Alz-Odette » et de voir essentiellement en Odette, sa mère, celle qui écrit, « quêtant pour elle-même, quand son cerveau la trahit, les ressources de la lecture, de l’écriture » (112). C’est en 2015 que paraît L’Interlocutrice.