Dans l’imaginaire collectif, s’il est un genre musical synonyme de dérèglement, de chaos, auquel on dénie parfois l’appartenance même au champ de la musique — définie par ses mesures, sa rigueur, son harmonie — c’est bien la musique metal : « [C]’est ainsi que l’on a condamné des dissonances de toutes sortes […] en les reléguant au rang de bruit », écrit à ce propos R. Murray Schafer (2007: 1189). L’émergence des metal studies durant les décennies 1990 et 2000 a néanmoins contribué à la légitimation musicale de ses pratiquant·e·s : « [L]ike conservatory students, many of these heavy metal musicians take private lessons, study music theory, and practice scales and exercises for hours every day. » (Walser, 2015 [1993]: 19) Ce dérivé du rock, né au début des années 1970 chez d’ancien·ne·s musicien·ne·s du mouvement hippie désabusé·e·s par la violence du monde et l’échec de la révolution pacifiste, conserve le format du quatuor (guitare, basse, batterie et voix) tout en se voulant, comme le hard rock, plus bruyant et plus rapide que le rock, mais aussi, ce qui l’en distingue, plus saturé et plus virtuose.

Il existe donc une tension interne au sein de cette musique extrême, aux expressions si variées que même les spécialistes peinent à en donner une définition concise. Selon le musicologue Robert Walser, l’une des caractéristiques qui fédère l’ensemble des sous-genres qui composent le metal est l’usage du power chord à la guitare :

Produced by playing the musical interval of a perfect fourth or fifth on a heavily amplified and distorted electric guitar, […] the power chord seems simple and crude, but it is dependent upon sophisticated technology, precise tuning, and skillful control. Its overdriven sound evokes excess and transgression but also stability, performance and harmony. (2015 [1993]: 33)

Toute l’apparente contradiction à l’œuvre dans le metal est ici résumée. De plus, les modalités lyriques qui caractérisent les textes metal n’échappent pas à cette recherche de « l’excès harmonieux », appuyé sur des références intermédiales souvent classiques, comme le montre Fabien Hein : « Dès l’origine, hard rock et heavy metal empruntent de nombreux thèmes aux formes artistiques que sont la musique classique, la littérature, le cinéma et la bande dessinée notamment. » (2004: 150) La « bibliothèque metal » qui se dessine ainsi procède d’une sélection qu’il nous faut interroger.

Certain·e·s artistes metal vont jusqu’à mettre en scène la cohérence de cette « bibliothèque intérieure » (Bayard, 2007: 74) au sein même de leurs œuvres, produisant alors de véritables albums-concept. En réalité, la pratique de l’album-concept est un passage quasi obligé dans la discographie d’un groupe de metal. Cela n’est guère surprenant puisque, dès les années 1970, ce format « participe amplement du virage sérieux du rock », selon Aurélien Bécue (2013: 249). Dans les années 1980, les pionniers du heavy metal, comme Iron Maiden, comprennent à leur tour que cette forme d’expression musicale au fort « creative potential » (Stimeling, 2011: 390) leur permettrait de s’extraire des productions grand public dans la démarche contre-culturelle qui est la leur :

In both critical and academic discourse, the term « concept album » is used to describe long-playing records or, more recently, compact discs that are marked by narrative unity and large-scale musical structure. Emerging in the late 1960s within the field of rock music, concept albums eschewed the commodified three-minute-or-less singles that dominated AM format radio in favour of longer compositions and extended improvisations. (389)

Aurélien Bécue propose dans sa thèse de doctorat une définition de l’album-concept qu’il nous paraît intéressant d’examiner : « [D]es albums filant une métaphore, un thème ou un style […] cherchant à donner une forme récitative au disque, à se rapprocher de la linéarité narrative avec d’autres moyens que la littérature. » (2013: 249) Deux tendances se dégagent de cette définition, auxquelles les artistes accordent plus ou moins de place suivant les œuvres : d’un côté, des albums construits autour d’une unité thématique — forme de contrainte choisie comme moteur de la création —, qui peut notamment s’inspirer d’une ou plusieurs œuvres littéraires, dans une démarche intermédiale; de l’autre, des albums à structure narrative, qui tendent vers un récit porté à la fois par le musical et le verbal — au travers des paroles, mais aussi du paratexte, ou plutôt de la « paraphonographie », selon la terminologie de Serge Lacasse (2010).

En partant de cette double définition et de l’observation préalable d’une trentaine d’œuvres metal s’inscrivant dans cette démarche conceptuelle, nous proposons ici une typologie de trois modalités distinctes d’albums-concept : l’anthologie, la geste, l’épopée. Dans chacun de ces cas, l’artiste s’impose une contrainte quasi oulipienne qui le ou la pousse à se dépasser. Nous interrogeons la tension entre dérèglement musical et mise en forme littéraire qui est à l’œuvre dans ces productions : s’agit-il de « déterritorialiser » (Deleuze et Guattari, 1972), par le truchement intermédial, ce qui avait forme et légitimité, ou, au contraire, de donner forme au chaos d’une musique extrême?

L’album-concept « anthologie »

Dans son étude de l’intertextualité dans les musiques contemporaines qui s’appuie sur un large spectre de genres populaires, Stéphane Malfettes affirme, à propos des morceaux inspirés d’œuvres littéraires :

On peut constater que ces adaptations apparaissent de façon ponctuelle sur les albums [des musicien·ne·s rock] qui ont tout de même tendance à privilégier leurs compositions personnelles. En ce sens, la démarche de Complot Bronswick avec Maïakovski est plutôt singulière. Le disque se présente en effet comme un « concept album » autour du poète russe. (2000: 43)

Ce que l’auteur considère comme singulier à l’échelle des musiques contemporaines est au contraire assez courant si l’on s’intéresse au seul metal. En effet, dans ce mouvement, les albums de type « anthologie » sont légion, qu’ils soient inspirés intégralement par un unique ouvrage — L’Inferno de Dante (1321) ou The Lord of the Rings de Tolkien (1955) en fournissent d’innombrables exemples1 —, par les œuvres d’un·e même auteur·e — comme Baudelaire (Misanthrope, IrréméDIABLE, 2008) ou Lovecraft (toute la discographie de The Great Old Ones, notamment Tekeli-li, en 2014, et EOD. A Tale of Dark Legacy en 2017) —, ou encore qu’ils établissent un florilège littéraire (Ice Nine Kills, Every Trick in the Book, 2015) parfois complété par le cinéma (Iced Earth, Horror Show, 2001).

Nous choisissons de nous arrêter plus particulièrement sur l’album Every Trick in the Book d’Ice Nine Kills (2015), groupe états-unien qui évoque dans le livret accompagnant le disque sa volonté de faire connaître aux jeunes auditeur·trice·s des œuvres clefs de la littérature occidentale : « Our hope is to expose a younger generation to these stories, which are as compelling and relatable today as the day when they were first published. » (1) Ainsi, chaque morceau fait référence, de façon plus ou moins explicite, à une œuvre littéraire dont le titre n’est révélé que dans le livret, comme une manière d’énigme qui appelle une implication de l’auditeur·trice. Des œuvres aussi diverses que Dracula de Bram Stoker (1897), Animal Farm. A Fairy Story de George Orwell (1945), Romeo and Juliet de William Shakespeare (1597) ou le Journal d’Anne Frank (1947) se côtoient sur l’album de ce groupe de metalcore, sous-genre du metal inspiré du punk hardcore où les ruptures de rythme et d’atmosphère, ainsi que le mélange de chant clair et de chant saturé sont la règle. Il s’agit d’une branche dont l’émergence est assez récente dans l’histoire du metal et qui, de ce fait, attire un auditoire plus jeune.

Le titre du disque, Every Trick in the Book, annonce une véritable bibliophilie et son livret, illustré par Jessie Madera et Christian Bögle, reproduit une apparence de livre ancien, avec une section « Table of Contents » et une « Introduction », mais surtout des dessins rappelant des gravures, sur un fond sépia et accompagnés d’une police de caractères gothique. De prime abord, l’unité de cet album, qui visite quatre siècles et de multiples genres de la littérature, ne semble pas évidente. C’est probablement le danger qui guette bon nombre de ces albums-concept relevant de l’anthologie. Le parolier Spencer Charnas affirme cependant dans son introduction : « These works tap into the dark recesses of the human psyche. » (2015: 1) C’est ce qu’Étienne Souriau a intitulé l’« équivalence d’atmosphère esthétique » (1969: 31) qui fait d’Every Trick in the Book une œuvre cohérente.

C’est assez naturellement que l’horreur gothique et fantastique de The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde de Robert Louis Stevenson (1886) trouve ses équivalents vocaux et musicaux dans la traduction intersémiotique que propose Ice Nine Kills avec « Me, Myself and Hyde », notamment dans l’alternance entre chant clair, voire policé, et chant saturé hurlé qui constitue la marque même du metalcore : tout se passe comme si la technique du vocaliste, dans ce morceau comme dans tous les autres titres du groupe, voire du sous-genre, était inspirée par la dualité humaine au cœur du roman de Stevenson. Sur le plan audiovisuel, la finesse de la lecture que manifeste le clip (Ice Nine Kills et et ZW Multimedia, 2015) ajoute à la dimension multimodale de l’album-concept définie par Lori Anne Burns : « I understand the concept album as an album that sustains a central message or advances the narrative of a subject through the intersections of lyrical, musical, and visual content. » (2016: 94-95) En effet, la vidéo, composée en images de synthèse, fait apparaître nombre des motifs clefs que Jean-Pierre Naugrette met en évidence dans ses analyses du roman de Stevenson : après une première déambulation nocturne dans de pluvieuses ruelles londoniennes de la fin du XIXe siècle soigneusement reconstituées, le ou la spectateur·trice contemple l’âtre d’une demeure victorienne (0 min 56 s), ce « feu qui brûle dans la cheminée [et] ne semble pas réchauffer un Jekyll frigorifié et recroquevillé » (Naugrette, 2001: 8). Quelques secondes plus tard apparaît un corridor interminable (1 min 03 s), à l’image du « labyrinthe » constitué par « la configuration de la maison du docteur » (Naugrette, 1991: 19). Cette dimension du roman est particulièrement mise en avant par le retour obsessionnel d’un même parcours dans « la ville labyrinthique » (13) et nocturne, filmée à la manière d’une caméra subjective. Enfin apparaît un autre motif, celui du miroir (1 min 09 s), un objet qui tour à tour « sert à constater la métamorphose voulue par un docteur qui s’est pris comme objet de ses propres expériences » puis « est le support de l’autobiographie pour ce docteur qui s’est pris comme objet de son propre regard » (Naugrette, 2001: 47) dans le roman de Stevenson. Il apparaît donc que la relecture de cette œuvre est extrêmement fidèle, voire quasiment exégétique, aussi bien dans le langage musical que verbal, et même audiovisuel.

À l’inverse, pour une œuvre autobiographique comme le Journal d’Anne Frank (1947), dont le ton n’est pas aussi sombre et torturé que le contexte d’écriture le laisserait attendre, son adaptation par Ice Nine Kills, intitulée « The People in the Attic », fait régulièrement entendre un effet de contrepoint : le groupe traduit tantôt la légèreté apparente de la jeune fille, avec des refrains aux sonorités pop, tantôt ce qui se dissimule derrière l’œuvre, l’horreur du contexte, la Shoah, grâce à la violence du langage musical. Bien que le vocaliste emprunte la voix d’Anne Frank au moyen d’une première personne, les paroles laissent entendre des décalages linguistiques — avec la grossièreté de l’expression « fucking martyr » ou la locution cinématographique « in slow motion » — qui montrent que ce qui se joue dans ce morceau va au-delà du compte rendu historique et de lecture. Cet exemple met en évidence la création lyrique dont l’hypotexte est le point de départ, puisque Ice Nine Kills n’utilise pas de citations directes, mais plutôt des allusions ou des références, pour reprendre la terminologie de Gérard Genette (1982). Il permet aussi d’analyser le dialogue qui s’instaure entre le verbal et le musical, tantôt complémentaire, tantôt en contrepoint.

Que ce soit dans « Me, Myself and Hyde » ou dans « The People in the Attic », l’auditeur·trice est placé·e aux limites de l’inouï, de l’inaudible, mais aussi face à une dualité entre le Bien et le Mal au cœur du sous-genre metalcore. Plus encore, l’exemple de l’album Every Trick in the Book expose clairement l’entre-deux qui caractérise la musique metal : d’une part, issue du rock, elle appartient au champ des musiques populaires, ce qui explique la prise en compte d’un auditoire parfois peu familier des œuvres du patrimoine; d’autre part, elle peut tendre vers l’élitisme, avec une bibliothèque et des analyses qui demandent un bagage de connaissances préalables, mais aussi avec l’initiation que nécessite ce genre musical pour être pleinement apprécié. Enfin, l’anthologie metal est dans un entre-deux qui mêle une maîtrise — musicale, vocale, culturelle — et une forme de déchaînement, de dérèglement, au travers de l’exploration cathartique de la folie, de la noirceur humaine, du mal absolu. Grâce à des marqueurs musicaux nettement identifiables, l’artiste donne une forte unité à sa démarche malgré la diversité générique et chronologique des hypotextes, qui ont en commun d’être des « classiques » au sens où Italo Calvino l’entend dans sa sixième définition : « Un classique est un livre qui n’a jamais fini de dire ce qu’il a à dire. » (1993: 9)

L’album-concept est comme une petite « bibliothèque intérieure » ou comme l’un des ouvrages qui la composent et que les musicien·ne·s proposent de faire découvrir : cette idée prend tout son sens avec certains disques de metal, et nous rappelle celle formulée par Umberto Eco à propos des bibliothèques idéales : « [L]a fonction essentielle de la bibliothèque, […] c’est de découvrir des livres dont on ne soupçonnait pas l’existence et dont on découvre qu’ils sont pour nous de la plus grande importance. » (1986: 16) L’artiste de metal se fait passeur·se de textes, non en se contentant d’illustrer le propos de ces livres par une respectueuse transposition, mais en réactivant leur sens grâce à des « confrontations directes entre les textes et le public, entre énergies rythmiques et récepteurs corporels » (Malfettes, 2000: 95).

L’album-concept « geste »

Le deuxième modèle d’album-concept que nous nous proposons d’analyser possède certains points communs avec le précédent. Comme dans l’anthologie, un principe de sélection et de mise en valeur est à l’œuvre, mais cette fois ce sont des personnages et non des livres qui font la matière conceptuelle. La différence est de taille, car l’unité thématique est ici assurée, que ce soit par le critère commun de sélection des héro·ïne·s ou par la focalisation de tout l’album-concept sur un unique personnage. Lorsque nous parlons de personnage, nous entendons un être de chair ou de fiction qui préexiste à l’album-concept, imposant ici encore l’intégration d’éléments exogènes.

Dans la démarche du groupe de grindcore BlöödHag (notamment pour The Gorgeous Ladies of Writing, 1999; et Hell Bent for Letters, 2006), chaque morceau présente un auteur ou une auteure dont il porte le nom. Il s’agit de conter, en s’adressant à l’écrivain·e par une deuxième personne, les faits marquants de sa vie, sans interpréter son œuvre comme dans l’anthologie. Voici, par exemple, un extrait de « Mary Wollstonecraft Shelley », tiré de l’album consacré aux écrivaines, The Gorgeous Ladies of Writing :

You were a genius and boy was your dad pissed

You went against his wish

Married Percy Bysshe […]

You were obsessed with life and death

Three dead children

No baby at your breast (BlöödHag, 1999)

Ici aussi, le brouillage linguistique et énonciatif entre les époques est sensible. Cependant, dans les albums-concept « geste », que nous nommons ainsi en référence à la chanson de geste relatant les hauts faits de héros réels ou mythiques, la dimension historique prime le plus souvent sur la référence littéraire. Il n’y a là rien d’étonnant de la part d’artistes metal qui, sans être passéistes, entretiennent « une forme de fascination pour l’histoire et pour les mondes anciens » (Blanchet, 2019).

La discographie du groupe de power metal suédois Sabaton est saturée d’albums « geste » : son Carolus Rex (2012) raconte le règne de Charles XII de Suède, dans un album jalonné de titres en latin (« Dominium Maris Baltici », « Ruina Imperii »), de dates (un morceau s’intitule « 1648 ») et d’une caution scientifique en la personne de l’historien Bengt Liljegren qui a rédigé une présentation pour le livret. L’ensemble donne une impression d’érudition plutôt convaincante. Dans le même esprit, un thème qui fait l’objet d’une geste récurrente chez plusieurs groupes de metal, et plus particulièrement chez les mêmes Sabaton, est la représentation des deux guerres mondiales. Sur l’album Heroes (2014), plutôt que de mettre en scène de grandes batailles comme dans The Art of War (2008), les Suédois choisissent de créer une galerie de portraits de héros et héroïnes méconnu·e·s de la Seconde Guerre mondiale. L’un des deux paroliers, Pär Sundström, explique ainsi leur démarche : « We decided to go for the idea to write about individuals instead of bigger battles. Individuals who we think basically went beyond their call of duty, put themselves into harm’s way for the good of others. » (2014) Le parti pris éthique et politique est ici assumé. Ainsi, « Night Witches » évoque une unité d’aviatrices des forces aériennes soviétiques, tandis que « Inmate 4859 » rend hommage au héros polonais Witold Pilecki, interné volontaire à Auschwitz, et « Smoking Snakes », à trois soldats brésiliens morts en combattant les Allemands. Presque tous les albums du groupe Sabaton sont des albums-concept de type « geste ». Ces artistes choisissent les pages les plus sombres et sanglantes de l’histoire, en adéquation avec la puissance et la violence de la musique qu’ils jouent, et en magnifient des hauts faits grâce à la dimension épique du sous-genre power metal auquel ils appartiennent — refrains entraînants, chant clair mais rauque soutenu par des chœurs, claviers triomphants, batterie martiale —, comme pour donner forme et sens à l’horreur.

Un autre exemple d’album-concept « geste » nous montre à quel point les éthos peuvent être différents d’un sous-genre du metal à l’autre. En effet, à l’inverse du power metal, le black metal, né dans les années 1980, « paradoxal », « anticonformiste » et « transgressif » (Béra, 2018: 286), propose une vision nihiliste du monde largement inspirée par la philosophie de Nietzsche. Cet éthos va de pair avec une fréquente inversion des valeurs, qui se retrouve par exemple dans le choix du groupe de black metal symphonique Cradle of Filth de consacrer des albums à Élisabeth Báthory (Cruelty and the Beast, 1998) ou à Gilles de Rais (Godspeed on the Devil’s Thunder, 2008), tous deux condamnés pour un nombre effroyable de meurtres en série, supposés ou avérés. Au regard de l’analyse précédente des albums de Sabaton, il est intéressant de préciser que le second personnage fut aussi un héros de la guerre de Cent Ans. Pour Godspeed on the Devil’s Thunder, le chanteur, parolier et principal artisan de Cradle of Filth, Daniel Lloyd Davey (dit Dani Filth) a mené des recherches jusque dans les archives du procès de Gilles de Rais : « I had to get it chronologically right and also historically correct, but also twisted so that it had other elements in the story as well (some of my own, some from French history). » (Roques, 2015) Là encore, la démarche conceptuelle est poussée à un degré d’exigence élevé. On se souvient avec Michel Meurger que Gilles de Rais est un personnage érigé au rang de mythe par la littérature du XIXe siècle, notamment par Huysmans qui en a fait, dans son roman Là-bas (1891), « un précurseur du “satanisme” à la mode en cette fin-de-siècle » (Meurger, 2003: 9). Cette fascination du metal, et plus particulièrement du black metal, pour la déviance du tueur en série est donc héritière d’une posture éminemment gothique — comme en témoigne le héros criminel de The Monk de M. G. Lewis (1796), roman archétypal de ce courant — et décadente, reflet d’un rejet de l’hypocrisie de la société moderne :

Une société qui a perdu ses idéaux, s’est réfugiée dans une « bien-pensance » tolérante échouée en son contraire (la pensée unique), patine sur la boue stratifiée de valeurs passées, patauge dans la merde de la barbarie en croyant nager dans l’eau bleue de la civilisation. Si tout se vaut, le cannibale est un choix comme un autre, le tueur en série une voie, une carrière […]. (Caland, 2009: 16)

L’album-concept « geste » possède donc une dimension politique. Qu’il soit exaltation de l’héroïsme ou de la barbarie, ce type d’album dans le metal offre aux déchaînements de la violence humaine une forme structurée, narrative, cohérente, tout en désignant le Mal qu’elle incarne par l’apparent dérèglement de la musique. Par exemple, le morceau « Bathory Aria » de l’album Cruelty and the Beast (Cradle of Filth, 1998) suit une structure très organisée et inspirée, comme le suggère son titre, de la rigueur classique. Ses trois mouvements musicaux portent en effet des sous-titres, « I. Benighted like Usher », « II. A Murder of Ravens in Fugue », « III. Eyes That Witnessed Madness », dûment mentionnés sur le livret. Cependant, un effet de chaos musical est provoqué par l’utilisation unique du cri saturé aigu caractéristique du vocaliste Daniel Lloyd Davey, ou encore par l’exécution, à la batterie, de superpositions de doubles croches effectuées aux pieds et aux mains à un tempo élevé (« blast beat »).

En réalité, cette démarche conceptuelle concorde si bien avec l’esthétique metal qu’il est parfois difficile de déterminer si certains disques relèvent ou non de la catégorie. De deux ou trois morceaux « héroïques » jalonnant un album (Aephanemer, Memento Mori, 2016; et A Dream of Wilderness, 2021) aux albums à la thématique plus vaste — tel Darkly, Darkly Venus Aversa sur la figure de Vénus pervertie (Cradle of Filth, 2010) —, du groupe-concept dédié à l’histoire romaine comme Ex Deo au courant-concept comme le viking metal, le continuum dans les modalités créatives est palpable.

L’album-concept « épopée »

Tout essai de classement a ses limites, ou plutôt ses zones de friction. Certains albums-concept que nous plaçons dans la catégorie « anthologie » trouveraient peut-être leur place ici : El Infierno de Dante du groupe mexicain Transmetal (1993) est bien une « épopée », mais que nous qualifions d’« anthologie » parce qu’elle suit à la lettre la structure préexistante de son hypotexte, L’Inferno (1321) de Dante. Il en va de même pour le très épique The Immortal Wars d’Ex Deo (2017), retraçant la « geste » des guerres puniques. Nous choisissons de réserver la catégorie « épopée » aux albums-concept relevant d’une création épique — non pas inventée ex nihilo puisqu’aucune épopée ne saurait l’être, mais faisant appel à des personnages, des lieux, une onomastique propres au groupe. C’est probablement le format qui vient à l’esprit en premier lorsqu’on songe à l’album-concept dans le large spectre pop-rock — avec l’un de ses pionniers, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars de David Bowie (1972) : « Androgyny and science-fiction combined with the artist’s love of theatre to bring a visual nature to an album that remains central to Bowie’s wide-ranging catalogue. » (Larkin, 2009) Ziggy Stardust n’est pas seulement le protagoniste de l’album, mais aussi un avatar scénique incarné par le chanteur, qui prolonge ainsi son épopée intergalactique hors du disque. Dans la musique metal, les premiers albums « épopée » se situent également dans des univers surnaturels, beaucoup plus sombres cependant, peuplés de visions et de rêves prémonitoires (Iron Maiden, Seventh Son of a Seventh Son, 1988; Dream Theater, Metropolis Part 2. Scenes from a Memory, 1999). Là où Ziggy Stardust était imprégné de l’« optimisme rationnel » de la science-fiction, les « épopées » du metal relèvent du fantastique « régressif », qui « exploite la réserve de terreur et d’angoisse qui veille au fond de chaque homme » (Steinmetz, 1993: 9).

À l’aube du XXIe siècle, les albums-concept de ce type se sont radicalement tournés vers le passé, en s’apparentant clairement à l’heroic fantasy, « une catégorie à part […] dans laquelle l’univers présente une apparence “médiévale” et où les phénomènes surnaturels ne peuvent être expliqués par la technologie mais ressortissent au merveilleux » (Ferré, 2001: 87). L’un des groupes emblématiques de ce mouvement, dont la musique peut être décrite comme du power metal symphonique, est Rhapsody of Fire. Ce groupe italien crée un véritable cycle épique qu’il intitule The Emerald Sword Saga (1997-2002) et qui s’étend sur cinq albums, avec ses personnages récurrents, ses créatures, ses lieux imaginaires.

Bien entendu, on songe à l’influence majeure de Tolkien sur les groupes de metal, étudiée par plusieurs chercheur·e·s du champ des metal studies, comme Nicolas Bénard :

Dans le domaine de la fantasy, l’écrivain britannique J.R.R. Tolkien (1892-1973) est LA source d’inspiration principale. Ses œuvres reflètent certaines craintes, mais aussi l’espoir et une certaine « morale » : les valeurs de courage, de solidarité, la victoire du Bien sur le Mal, etc. (2009: 71)

Parmi l’ensemble des œuvres metal, les albums-concept « épopée » sont particulièrement touchés, sur le plan diégétique, par cette influence de The Lord of the Rings (1955). Plus largement, ces projets composés de longs récits épiques, portés à la fois par le chant et par une musique orchestrale, par l’identité visuelle et les jeux scéniques qui les accompagnent, ont pour modèle l’opéra, et notamment les œuvres de Wagner, qui ont d’ailleurs aussi influencé Tolkien. La musicologue Méi-Ra Saint-Laurent a montré les nombreux points communs entre les œuvres de metal « symphonique » — il faudrait dire « opératique » — et la tétralogie wagnérienne Der Ring des Nibelungen (2012). Chacun des jalons de cette généalogie a par ailleurs comme source d’inspiration commune les épopées de la mythologie nordique.

Nous proposons de nous intéresser plus spécifiquement à la trilogie d’albums-concept créée par le groupe français Lord Shades, ainsi baptisé d’après le héros de son épopée. Sa production musicale, au moment où nous écrivons ces lignes, se résume à cette trilogie — qui s’étale dans le temps puisque le premier volet, The Downfall of Fïre-Enmek, date de 2008, le deuxième, The Rise of Meldral-Nok, de 2011, et le dernier, The Uprising of Namwell, de 2017. Les titres des opus appellent d’emblée quelques remarques. Tout d’abord, il semble que l’influence des pionniers de l’album-concept soit assumée, puisque le champ lexical du « rise and fall » rappelle le disque de Bowie mentionné plus haut. De plus, le jeu sur l’onomastique inventée semble presque trop évident; la connivence avec les initiés, que l’on retrouve souvent dans la littérature heroic fantasy et la science-fiction, est ici tellement appuyée que l’on peut se demander si l’on n’a pas affaire à une parodie, comme c’est le cas chez certains groupes (pensons par exemple à Gloryhammer avec Space 1992. Rise of the Chaos Wizard en 2015). Cependant, l’analyse des albums dément cette première hypothèse : chaque volet porte le nom de l’un des mondes dans lesquels se joue l’intrigue générale. Celle-ci se déroule dans un passé lointain et indéfini — comme il est de mise dans l’heroic fantasy —, où le héros Lord Shades voit son âme (bonne) détachée de son corps, qui est investi à la place par un être d’une malfaisance absolue. Sa quête pour retrouver son corps commence alors, tandis que son alter ego maléfique soumet le monde des humains à la terreur. Peu à peu, ce dernier convainc le vrai Lord Shades de le rejoindre, avant que, dans un revirement final, le héros retrouve la lumière.

Malgré la création d’une toponymie et d’une onomastique propres à sa mythologie, on ne peut considérer cette diégèse, très manichéenne, comme originale. Mais le groupe assume pleinement son inspiration tolkienienne, et son parolier principal, Laurent Barbarit, est un angliciste spécialiste de l’auteur. Il confie avec modestie : « [L]es paroles sont au service de la musique, je ne pense pas qu’elles soient suffisamment “solides” pour se satisfaire d’elles-mêmes et être le sujet d’une œuvre littéraire. » (2019) Le rapprochement avec l’opéra est ici évident. L’objet-album est accompagné de son livret et le site internet du groupe propose un résumé de l’intrigue pour chaque opus (Lord Shades et Barbarit, 2017). Au sein de cette « paraphonographie », on trouve des emprunts au vocabulaire de la musique « savante » — le premier album commence par un « Prelude » —, mais également à la littérature, le dernier morceau du troisième album étant découpé en chapitres numérotés, dont le dernier s’intitule « Epilogue ». Cet ultime volet porte d’ailleurs un sous-titre tout aussi métalittéraire, A Tale of Retribution, qui traduit une volonté d’inscription dans un genre narratif fictionnel, populaire et issu de l’oralité.

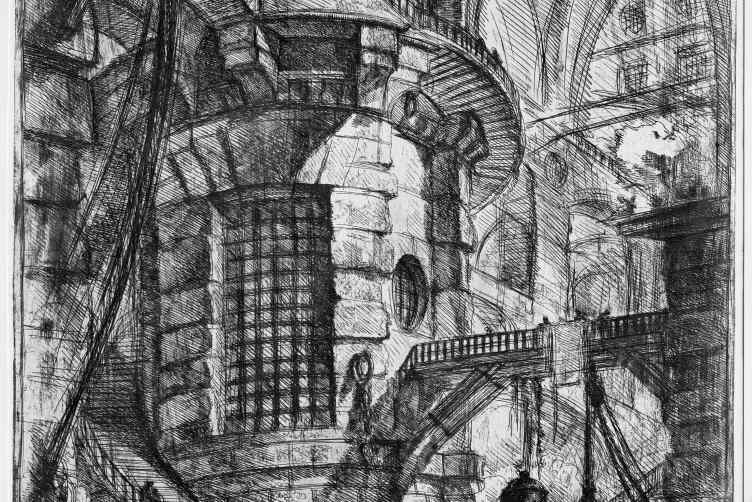

Musicalement, Lord Shades échappe aussi aux « règles » et à la classification. Sa musique est à la croisée de deux sous-genres de metal extrêmes que sont le black et le death metal : le premier est caractérisé par la rapidité de la batterie, une atmosphère sombre, souvent sanglante et occulte, voire satanique, et un chant saturé en voix de tête; le second, par la brutalité de l’exécution et des thématiques, la rapidité du tempo et un chant saturé guttural, grave. On retrouve donc une multitude d’usages de la voix et de types de jeux qui rendent difficile la catégorisation, d’autant plus que le groupe ajoute une dimension mélodique, voire symphonique, qui n’est pas présente à l’origine dans ces sous-genres. En réalité, comme beaucoup d’albums-concept, cette trilogie outrepasse les domaines du littéraire et du musical, suivant une démarche multidisciplinaire : les arts visuels interviennent dans le graphisme des pochettes, confié à l’artiste Stan-W Decker, qui s’inspire probablement des gravures de Piranèse (I Carceri d’Invenzione) et de Gustave Doré (illustrations pour La Divine Comédie), introduisant de nouvelles références intermédiales dans cette « œuvre d’art totale » (on ne peut s’empêcher de penser, en effet, au projet de Gesamtkunstwerk de Wagner).

Ainsi, les albums « épopées » de Lord Shades exploitent un spectre très large de médias, comme en témoignent aussi ces bruitages que l’on entend sur plusieurs morceaux : des hurlements de femme terrorisée dans « The Gift » (2017), ou encore, à la fin de « The Dark Host » (2017), une scène quasi radiophonique d’une quarantaine de secondes, incluant une averse, l’arrivée d’un cheval, les pas d’un homme qui résonnent ainsi que le grincement éminemment gothique d’une lourde porte. Alexandre Imbert, le compositeur et principal concepteur du groupe, confie à propos de cette richesse sonore : « Nous voulions représenter tout un univers avec son histoire, […] toutes ses richesses et cultures. » (2019) Par conséquent, le projet propose des incursions en dehors du metal, avec par exemple des emprunts à la musique traditionnelle arabe (« The Awakening », 2017). Ces albums mettent en scène un véritable cosmos, d’où l’emploi de langues aussi diverses que l’anglais, le français, l’arabe et le latin, pour chacune desquelles le compositeur a fait appel à des spécialistes. Ces albums-concept sont des œuvres collectives tant du point de vue lyrique qu’instrumental — avec les interventions d’une accordéoniste, de percussionnistes ou d’un flûtiste, en plus des musiciens du quatuor de base — et vocal — avec des interprètes hommes, femmes, en chœur ou solistes, en chant clair ou saturé.

On peut ici parler d’une véritable polyphonie — qui donne la parole tantôt à une foule, à un homme, à des femmes ou à un monstre —, voire, avec Bakhtine, d’un dialogisme, cette faculté qu’a le roman de faire coexister des discours pluriels (1978). Cette pluralité participe de la dimension épique des albums en faisant entendre tantôt la clameur d’une armée, tantôt le contraste entre des voix angéliques et monstrueuses, mais également en donnant une place à l’oralité du récit. Que la trame littéraire de The Emerald Sword Saga soit convenue importe en réalité assez peu : le concept d’un album musicolittéraire qui crée sa propre mythologie permet d’aboutir à un objet inédit, quasi inouï et très complexe. Par le truchement de l’épopée d’heroic fantasy, il donne forme à la noirceur et à la violence humaines au travers d’une expérience musicale extrême, tout en faisant appel à une maîtrise technique poussée et à un projet artistique contraint et construit.

***

Au terme de cet essai de typologie, nous pouvons apporter plusieurs éléments de réponse à la question du dérèglement que manifestent les divers albums-concept metal. En matière d’exploration du cadre et de ses limites, quel que soit le type de concept, il existe des effets de brouillage entre passé et présent, entre littérature, musique et arts visuels, entre le « je » d’un·e autre et celui du ou de la parolier·ère, du ou de la vocaliste. De plus, au sein même du genre metal, l’album-concept est souvent difficile à classer dans un courant et fait volontiers des incursions dans d’autres territoires musicaux. La typologie que nous proposons est elle-même mise en difficulté par la singularité de chaque démarche. Enfin, nous l’avons vu, l’exploration de la folie et du mal peut prendre des formes extrêmes, posant parfois des questions éthiques. L’album-concept est aussi et avant tout une contrainte féconde que s’impose le créateur ou la créatrice : il s’agit de faire entrer une œuvre littéraire, inédite ou empruntée, dans le format d’un album de musique, de rendre compte, morceau après morceau, d’une « bibliothèque intérieure » très disparate tout en lui donnant une unité, ou encore d’exalter les hauts faits de héros et d’héroïnes, dont la sélection est un acte politique en soi. L’album-concept est fait pour être écouté et transmis. Que son format soit destiné à faire connaître ou à rendre hommage à des œuvres et des personnages, ou qu’il soit un « conte » en quête de lecteur·trice·s-auditeur·trice·s, il fait de ses créateur·trice·s des passeur·se·s de textes, des « bardes2 ».

Le paradoxe de l’album-concept résume la tension définitoire de la musique metal tout entière : cette dernière offre en effet un apparent dérèglement aux moyens sonores et lyriques puissants, violents, extrêmes, mais qui est en réalité très maîtrisé, exacerbant en la contraignant la créativité des artistes, qui n’ont de cesse d’en programmer la réception. À propos de la poésie, Paul Valéry écrit : « Le désordre est essentiel à la “création”, en tant que celle-ci se définit par un certain “ordre”. » (1957: 1412) Voilà qui peut traduire les mécanismes à l’œuvre dans le metal conceptuel.

- 1. À propos des reprises de L’Inferno, voir Migeon-Lambert, 2018. Concernant The Lord of the Rings, nous pouvons mentionner ici « The Wizard » dans Black Sabbath de Black Sabbath (1970), « The Lord of the Rings » dans Tales of the Twilight World de Blind Guardian (1990) ou « Wishmaster » dans Wishmaster de Nightwish (2000), mais cette liste est loin d’être exhaustive.

- 2. « The Bards » est le surnom d’un autre groupe de metal fécond en albums-concept tolkieniens : Blind Guardian (on pense notamment à Nightfall in Middle-Earth, 1998).