Parue chez l’éditeur Alto, l’œuvre du romancier québécois Nicolas Dickner déploie un rapport particulier à l’espace mondial et à la culture numérique. Dans Nikolski (2005), Six degrés de liberté (2015) et, dans une moindre mesure, Tarmac (2009), la culture numérique est régulièrement présente dans l’intrigue, le plus souvent en lien étroit avec la représentation du voyage qui fonde la quête identitaire des personnages principaux. Ces trois romans, en effet, ont en commun la mise en scène de jeunes adultes sur la piste d’une filiation familiale malmenée.

Outre cette quête, les jeunes technophiles usent des objets numériques au profit de jeux inventifs et de détournements. À leurs entreprises fait écho une certaine nostalgie pour une culture numérique inscrite dans un imaginaire plus vaste des médias et des techniques qui, à travers le temps, ont changé la manière dont l’humain communique, se déplace, s’inquiète, rêve le monde et ses possibles. Cette oscillation entre jubilation inventive et sensibilité historique ouvre la culture numérique sur un feuilleté temporel, superposant les temps passés, présents et futurs. Autrement dit, Dickner pose un regard à la fois nostalgique, réaliste et anticipateur sur les technologies (Simard-Houde, 2019: 228-230), ce qui leur confère une épaisseur et des significations complexes. Ainsi, malgré le fait que Tarmac évoque davantage la culture médiatique (télévisuelle et radiophonique) des années 80 que l’ère du numérique, il est tout aussi pertinent de convoquer ce roman que Nikolski et Six degrés de liberté dans le cadre de la présente étude, puisque la culture médiatique de Tarmac appartient à l’histoire longue de la culture numérique et appelle dans l’écriture dicknérienne des procédés similaires de mise en texte.

De plus, il y a dans les romans de Nicolas Dickner une grande diversité d’empreintes de la culture numérique. Les œuvres de cet auteur déploient bel et bien une « culture » du numérique entendue au sens que lui attribuent les historiens culturels, comme « l’ensemble des représentations collectives propres à une société et des pratiques sociales nécessaires à leur production, leur diffusion et leur réception » (Pascal Ory, cité dans Kalifa, 2011: 12). En effet, la culture numérique évoquée se caractérise par l’articulation de plusieurs dimensions : elle est liée à des objets matériels (tels les ordinateurs), à des formes d’écriture (la programmation), à des lieux virtuels (plateformes et sites Web), à des modes de communication (clavardage, courriel), à des usages normatifs (surveillance de la GRC) ou illégaux (piratage). Ces dimensions figurent dans le roman en tant que pratiques, dans l’évocation des usages qu’en font les protagonistes, mais aussi comme représentations, puisque le roman dicknérien décrit la manière dont les technologies et les codes de la culture numérique sont perçus et imaginés par les personnages, la façon dont ils modulent leur appréhension du monde, du temps, de l’espace et de leur propre identité. La contribution qui suit cherche ainsi à déplier les inscriptions de la culture numérique dans le roman dicknérien en détaillant leurs effets à trois niveaux — thématique, métaphorique et poétique. Ces trois niveaux se traduisent par trois procédés de mise en texte : la thématisation, la métaphorisation et la transposition de la culture numérique. Nous montrerons que ces procédés ne sont pas propres au roman contemporain, mais qu’ils héritent de l’imaginaire des médias dont le roman est porteur depuis le XIXe siècle. Avant de les aborder tour à tour, il importe d’esquisser l’ensemble plus vaste dans lequel s’insère l’objet numérique chez Dickner.

Esquisse d’une sémiotique de l’objet dicknérien

Comme le journal dans le roman du XIXe siècle était figuré en tant qu’objet — objet imprimé et mis en page, support manipulé, échangé, regardé, lu ou jeté par les personnages1 —, la culture numérique, dans les romans de Nicolas Dickner, est indissociable de sa matérialité. C’est-à-dire qu’à l’intérieur du monde fictionnel, elle s’incarne dans des objets médiatiques, le terme « objet » permettant d’insister ici sur la dimension concrète du média. En effet, l’objet est « chose solide, maniable, généralement fabriquée, une et indépendante, ayant une identité propre, qui relève de la perception extérieure, appartient à l’expérience courante et répond à une certaine destination » (ATILF, s.d.). Comme le journal dans le roman du XIXe siècle, l’objet médiatique fait partie intégrante de l’environnement matériel et quotidien des personnages de Dickner. Dans ces récits, avant d’être langage de programmation, logiciel, lieu virtuel ou mode de communication, la culture numérique se traduit, par exemple, par l’écran et les pièces d’ordinateur — c’est-à-dire par son interface matérielle. Sous cette forme, elle appartient plus largement à une constellation d’objets mis en avant comme des leitmotive et inscrivant en contrepoint des romans le bruit de la culture médiatique : ordinateurs, téléviseurs, radios, journaux et magazines imprimés, livres. Encore au-delà, ces objets médiatiques appartiennent eux-mêmes à une constellation d’objets techniques, qui n’ont pas tous pour fonction première la transmission et la diffusion de données et d’informations, mais qui convoquent, tout comme les objets médiatiques, l’histoire des avancées techniques : voitures, bungalows, montgolfières, conteneurs, outils divers.

Il faut poser ce cadre matériel d’investissement sémiotique des objets pour comprendre l’imaginaire numérique chez Nicolas Dickner. Toutefois, si les objets, et notamment les objets médiatiques, s’inscrivent de façon toute matérielle dans le monde fictionnel de Dickner, ils n’en sont pas moins des dispositifs complexes dont le romancier sait déployer les multiples dimensions culturelles et la richesse de sens.

Tout d’abord, ils constituent parfois des supports, vecteurs d’information, de productions culturelles, d’actualités datées, tels le journal télévisé regardé par les personnages de Tarmac, la radio jouant en arrière-plan dans ce même roman, un article de magazine trouvé par hasard dans Six degrés de liberté, des livres intrigants comme en manipulent plusieurs des protagonistes de Dickner. L’arrivée de la télévision bouleverse ainsi le personnage de Hope dans Tarmac, puisqu’elle fournit une source inépuisable de culture et d’information :

Désormais, tous les soirs, elle s’enfermait dans sa garde-robe pour écouter les actualités internationales de CBC News, les vieux longs métrages de fin de soirée — et, surtout, le rendez-vous sacré : The Nature of Things, avec David Suzuki. (2009: 27)

En tant que supports, les objets médiatiques sont parfois aussi des bases de données. Six degrés de liberté évoque à de nombreuses reprises la consultation des outils Google par les personnages (le moteur de recherche, mais aussi Google Maps et Google Earth) (2015: 40, 110-111, 120, 160-161, 214, 269, etc.). Parce qu’ils recueillent les données associées à un individu, les réseaux sociaux sont décrits comme les réservoirs d’une identité numérique ou — à l’inverse — d’une absence d’identité, comme pour le personnage de Jay : « Impossible de trouver le moindre fragment d’elle sur LinkedIn, Facebook, Google. » (40) En tant que supports, les objets médiatiques sont encore des surfaces matérielles, tels les écrans, qui présentent une apparence, une identité visuelle susceptible d’être décrite :

Elle [Lisa] aboutit enfin sur le site web d’Animations Herbert. Dans un chaos de GIF animés, un clown générique brandit un bouquet de ballons. Spécialité fête d’enfant (sic), évènements corporatifs (sic), enterrements de vie de garçon (sic). […] Sur la page d’accueil, un Herbert photoshopé à la scie à chaîne tient un bouquet de ballons-Herbert, trois pauvres têtes de clown pixelisées qui flottent au bout de leurs ficelles2. (66)

S’ils sont supports, les objets médiatiques sont également des signes, ambigus ou polysémiques. Marqueurs temporels, objets « datés » et « datant » par excellence, comme l’était autrefois le journal (Pinson, 2012: 16-17), ils inscrivent dans la trame romanesque les époques de leur production. C’est le cas, par exemple, des modèles d’ordinateur, dont la mention témoigne de la minutie du romancier dans la restitution d’une histoire des objets techniques à l’échelle du consommateur. Sa précision peut faire sourire, par une forme de connivence, les lecteurs ayant connu eux-mêmes ces modèles. Elle peut aussi ébranler la vraisemblance du récit selon Suzette Ali, pour qui le procédé de nomination des objets chez Dickner participe de la représentation d’« une époque dominée par la matière » (2014: 180). Dans Six degrés de liberté, la mère de Lisa possède ainsi un « vieux iBook turquoise » (2015: 64), modèle lancé en 1999, donc déjà vieux pour le présent de l’intrigue situé vers 2007-2008, tandis qu’une compagnie de transport québécoise est dotée, vers 2012, d’un « vénérable Pentium » (105).

En tant que signes, les objets sont également des indices à décrypter, comme les ordures qui fournissent de précieux indices à Jay dans son enquête sur la piste de Lisa et d’Éric : « La poubelle est le summum de l’expression personnelle et Mark Zuckerberg devrait en prendre acte » (2015: 274). C’est que les objets dicknériens diffractent l’identité; ils constituent des signes et des repères identitaires pour les personnages, comme le compas Nikolski que possède le narrateur du roman du même nom, qui pointe non vers le Nord magnétique, mais vers les Îles Aléoutiennes, où aurait séjourné le père du narrateur, dont le compas incarne le souvenir (2005: 16-20). Pour Jimmy Thibeault, cette déviation du compas est significative, puisqu’elle symbolise la quête identitaire des trois personnages principaux, qui doivent tous « repenser [leur] espace identificatoire […] à partir de références à la fois singulières et collectives dans leurs marginalités », et qui tous « dévient de leur trajectoire initiale afin de découvrir leur propre voie » (2011: 288). Les exemples des ordures et du compas mettent en évidence la fonction symbolique des objets, qui désignent souvent autre chose que ce qu’ils semblent être a priori. Une idée que Dickner synthétise dans Six degrés de liberté en décrivant un conteneur comme « un énorme biscuit chinois » (2015: 84), soit un objet cryptique, le véhicule d’un message, une forme de média. En effet, le conteneur est un pur contenant, un réceptacle dont l’apparence standardisée peut receler n’importe quelle secrète cargaison, voire une passagère clandestine réalisant un voyage initiatique autour du globe, à l’instar de Lisa. Notons qu’à titre de symboles, les objets sont aussi potentiellement des signes autoréflexifs de l’entreprise littéraire, c’est-à-dire qu’ils peuvent jouer pour le romancier, comme pour ses personnages, le rôle de repère identitaire. On trouve ainsi des objets constituant des mises en abyme de l’œuvre romanesque, tel le « livre à trois têtes » dans Nikolski (2005: 175), formé de la reliure de trois ouvrages à l’instar du roman qui tisse les destins de trois personnages, Noah, Joyce et le narrateur3.

Supports et signes, les objets sont également des interfaces ou des moyens de communication. D’une part, ils rendent possible la communication entre individus par lettres imprimées, appels téléphoniques, courriels, conversations établies par Skype et messages textes. D’autre part, les objets permettent aussi une communication ou une circulation entre plusieurs dimensions du monde. Dans Six degrés de liberté, le conteneur, transformé par les soins des protagonistes Lisa et Éric, devient un moyen de navigation entre le monde réel et une géographie toute virtuelle, puisque le voyageur en conteneur circule à l’aveugle, guidé par des logiciels contrôlés depuis l’intérieur de la boîte métallique. Lisa tente d’expliquer à son ami Éric ce sentiment de voyager dans une dimension virtuelle :

Chaque fois que tu me parles des conteneurs… j’ai l’impression que tu décris une grande réalisation de l’espèce humaine. Comme les routes de l’Empire romain, mais en plus gros. Un peu comme si notre civilisation avait créé un continent artificiel mais invisible, caché dans les murs. […] Ton conteneur semi-autonome… c’est un tour de force. Ça implique des algorithmes d’optimisation, des systèmes de gestion du risque. Ça fait penser à une sonde Voyager. (2015: 242)

L’objet numérique chez Dickner entrelace souvent ces diverses facettes — support, signe ou interface. La densité des enjeux tissés autour des objets, telle qu’on la devine dans cette esquisse, indique la complexité potentielle de leur rôle dans l’économie narrative et symbolique du roman dicknérien, entrepôt textuel encombré, tenant à la fois de la boutique d’antiquaire, du dépotoir et du laboratoire. Ces dimensions des objets exposées, il s’agit d’aborder les fonctions des objets de la culture numérique et d’examiner de plus près comment ces dernières touchent la poétique du roman à travers trois procédés de représentation.

Une archéologie romanesque des objets médiatiques

Je me souviens bien du premier lecteur numérique. Il s’appelait le Rocket eBook.

Il était en plastique bleu — vous vous souvenez de ce pigment bleu de cobalt, très courant en 1998?

Nicolas Dickner4.

Le premier procédé — la thématisation de la culture médiatique — sert notamment à traduire le rapport de l’univers dicknérien au temps. Adaptant la définition que nous avons proposée pour décrire l’imaginaire du journalisme dans le roman des années 1870 à 1930 (Simard-Houde, 2017: 290-291), on peut présenter la thématisation comme la mise en scène, à même la structure narrative, de personnages (pirates, informaticiens, usagers), d’objets matériels et immatériels (matériels et logiciels informatiques, langages de programmation, pages Internet), de lieux (les dépôts d’ordures, qui constituent des lieux clés associés à la culture numérique chez Dickner, mais aussi le chez-soi des personnages, voire des espaces clos en mobilité comme le conteneur) ainsi que de quêtes liées à la culture numérique, le tout conférant un cadre réaliste à la fiction. Si ces divers éléments thématisés peuvent endosser des fonctions multiples (des rôles actantiels), les objets numériques matériels se démarquent parmi eux en vertu de l’importance générale des objets dans l’économie narrative telle qu’on vient de la décrire. Les objets ont la particularité de porter chez Dickner une fonction de datation de la trame romanesque, à laquelle ils confèrent une épaisseur temporelle.

En effet, les romans de Nicolas Dickner présentent, à bien des égards, un condensé d’histoire des médias. Ils mettent en relief l’impossibilité de penser l’imaginaire numérique sans l’inscrire dans un imaginaire médiatique historicisé, c’est-à-dire sans l’interpréter à la lumière d’une histoire des représentations des médias, omniprésente dans l’œuvre. Par exemple, l’intrigue de Tarmac — roman où la culture numérique est périphérique parce que l’intrigue se situe dans les années 80 — met plutôt à l’avant-plan la culture télévisuelle. Cette dimension historique est liée à un certain réalisme romanesque : la télévision est, à cette époque, plus importante que l’ordinateur dans la société québécoise décrite.

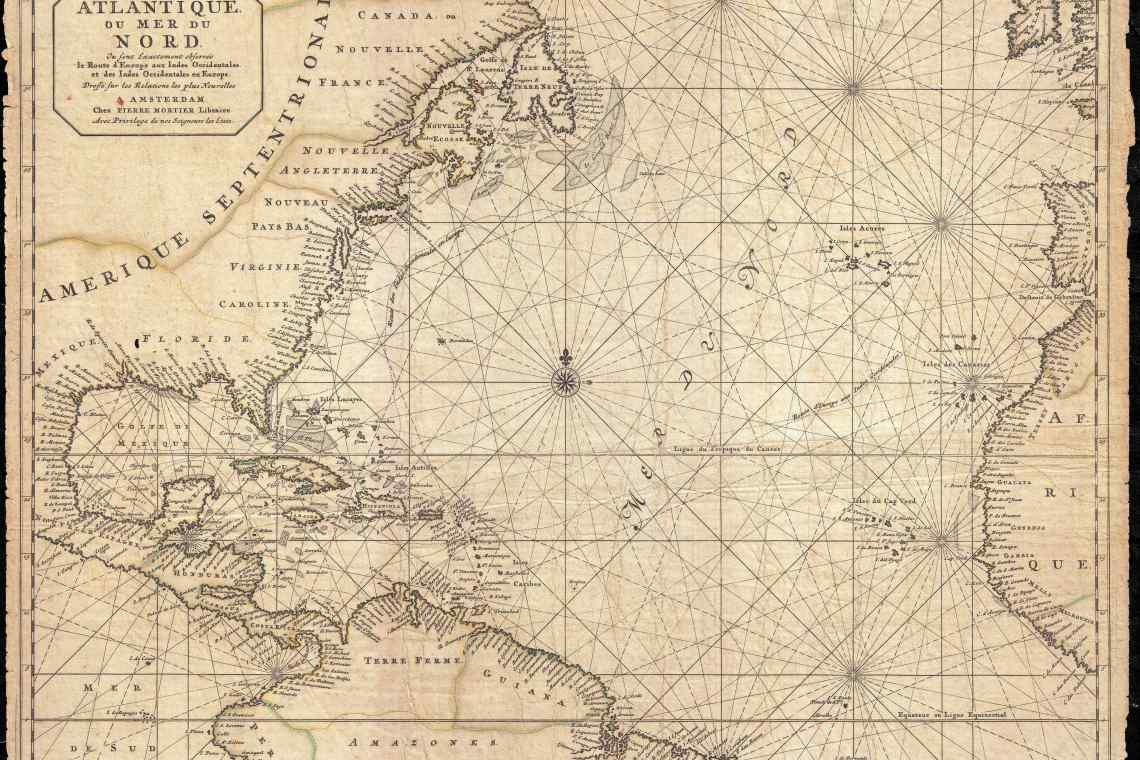

Cependant, on aurait tort de n’apercevoir que le versant réaliste de cette histoire des médias; celle-ci participe aussi des tiraillements temporels présents chez Dickner, d’une tension entre nostalgie et anticipation techniques. On sent, dans la citation en exergue, la nostalgie de l’auteur évoquant le « pigment bleu de cobalt » du premier lecteur numérique. Dans Nikolski, elle se décline dans la mise en scène d’une société à la croisée des médias, dans une intrigue située à un moment charnière de l’implantation des ordinateurs, de 1989 à 1999. Tandis que le personnage de Joyce s’initie en autodidacte au piratage informatique, d’autres s’accrochent aux technologies prénumériques comme à des repères identitaires, à l’instar de Noah, qui, de Montréal, tente infructueusement de communiquer par poste restante avec sa mère, nomade des Prairies de l’Ouest. Toujours dans Nikolski, la carte papier prime : la carte routière et la carte maritime constituent un intertexte important du roman. Elles incarnent respectivement les quêtes identitaires de Noah et de Joyce, qui exigent une appropriation personnelle de l’espace continental d’abord rêvé par la consultation des cartes (Thibeault, 2011: 289-290). Le premier roman de Dickner est ainsi dominé par un imaginaire de l’imprimé tout en faisant signe vers la culture numérique. Il traduit le sentiment d’un tournant médiatique, l’avènement d’un monde de réseaux qui modifient la perception spatiale :

Ce monde ne ressemble plus à celui d’hier. Les caisses enregistreuses, les guichets automatiques, les transactions par cartes de crédit, les téléphones cellulaires… L’Amérique du Nord ne sera bientôt plus qu’une série de réseaux informatiques connectés les uns aux autres. (2005: 111)

Six degrés de liberté, dont l’intrigue se situe entre 2005 et 2012, prolonge cette vision prophétique en se présentant comme le roman des réseaux et des systèmes interconnectés, d’un espace virtuel dans lequel on voyage à bord d’un conteneur intelligent. Pourtant, le roman intègre une foule d’objets qui font surgir un archaïsme technique, tels une montgolfière portant le logo RE/MAX (2015: 60-61), une automobile Datsun (32), un radio-réveil (54), un exemplaire imprimé des Pages jaunes (89), de vieux numéros du magazine Lundi (9). Ces divers objets techniques (dont les objets numériques) introduisent dans l’univers romanesque la trace du temps historique qu’ils incarnent, celui de leur fabrication, de leur première apparition, de leur usage (parfois dépassé — d’où leur archaïsme). Ils jouent un rôle de datation de l’intrigue, mais aussi de représentation de l’épaisseur du temps, de la mémoire technique de la société. L’imaginaire numérique chez Dickner est par là fortement lié à l’imaginaire temporel. La culture numérique n’y est pas pur signe du temps présent : elle possède déjà une profondeur historique.

Dès lors, les ordinateurs et outils numériques sont susceptibles d’être visés par une entreprise d’archéologie, celle du romancier comme de ses personnages. Cette dimension est inscrite littéralement dans les romans à travers le thème des déchets, parmi lesquels on retrouve de vieux ordinateurs :

Joyce avale sa salive et plonge la main sous les déchets.

À l’autre bout du cordon, elle tâte les angles froids d’un ordinateur. L’odeur de lait caillé s’accentue. Elle retient son souffle et entreprend de creuser un passage au travers des sacs. Au bout d’un long moment, la machine émerge au milieu du plastique comme un fœtus poisseux. […]

Elle sort l’ordinateur du conteneur et, agenouillée sur l’asphalte, l’examine de plus près. Il s’agit d’un vieux Texas Instruments 8086 déglingué, dépourvu de boîtier et de disque dur. (2005: 122)

Parmi tous les objets, les ordinateurs aussi finissent aux poubelles, mais sont parfois réparés, renommés, comme le fait Joyce, qui fouille les ordures pour entamer sa vocation de pirate informatique, ressuscitant par ce geste des modèles abîmés et archaïques, à l’image de Dickner-romancier qui les fait surgir dans la trame romanesque.

L’imaginaire de la culture numérique, par la thématisation de cette dernière, est ainsi ancré dans l’histoire matérielle de la fabrique et de l’usage de l’objet informatique, et dans celle des temporalités qu’il incarne. Sa représentation, comme on va le voir, est ambivalente : les objets informatiques sont périssables mais récupérables, à la fois délétères et salutaires.

Le numérique comme métaphore de la création littéraire

Je me demande souvent si Perec aimerait Internet, ou s’il s’en méfierait.

Nicolas Dickner5.

L’ambivalence de la représentation que les romans de Dickner donnent de la culture numérique est bien traduite dans l’interrogation que l’auteur renvoie à l’un de ses écrivains fétiches, Georges Perec. D’une part, le numérique, dans ses pires incarnations, est l’emblème de la culture de masse, de la sérialité qui aliène les individus, altère leurs repères identitaires. Magma tissé de numéros, il conditionne des gestes répétitifs, à l’instar des numéros de carte de crédit que Jay, ex-pirate informatique recrutée par la Gendarmerie royale du Canada, scrute sur un écran à longueur de journée afin de dépister des fraudes (2015: 69-78). Il a aussi le visage anonyme de la sérialité des profils sur les réseaux sociaux, qui diluent l’individu dans une marée d’homonymes, où l’identité devient une notion absurde :

Résultats sommaires : une quinzaine d’Isabelle Le Blanc possèdent un compte Facebook, sans oublier les Isabelle-Leblanc-en-un-seul-mot et les Isabelle-LeBlanc-sans-espace-mais-avec-deux-majuscules, ainsi que les Isa-ou-Isabel-Le[ ]Blanc, qui restent des candidates possibles. […]

Ça défile à l’infini. Elle [Jay] a l’impression d’avoir mis les pieds dans un monde parallèle exclusivement peuplé d’Isabelle Le Blanc — voire d’une seule Isabelle Le Blanc, pourvue de multiples extensions et excroissances. Une sorte d’intelligence distribuée qui est à la fois mariée, célibataire, mineure, lesbienne, ménopausée. (2015: 184)

Cette représentation inquiète de la culture numérique se prolonge comme thème récurrent des chroniques que Dickner a publiées dans l’hebdomadaire Voir de 2006 à 2011, recueillies dans Le romancier portatif (2011). Élisabeth Nardout-Lafarge y retrouve « une certaine méfiance du vertige et du leurre [que les nouvelles technologies] peuvent […] constituer » (2014: 52).

D’autre part, le numérique est rattaché à des éléments positifs : il est aussi vecteur de créativité et de reconquête de sens. En effet, la culture numérique et ses objets permettent de réinjecter de l’aventure dans le monde contemporain par les usages et actions qu’ils suggèrent (leur affordance), et ce, en particulier dans le décalage avec leurs usages normatifs, c’est-à-dire grâce à leur versant illégal, par les possibilités de détournement qu’ils offrent. Cette faculté est bien exemplifiée par le personnage de Joyce dans Nikolski qui, par une migration intratextuelle perceptible grâce à divers indices6, devient Jay dans Six degrés de liberté.

Devenir pirate informatique et emprunter d’autres identités sont pour Joyce les seuls moyens de marcher sur la piste de ses ancêtres pirates des mers. Les cours d’informatique au secondaire ennuient d’abord profondément la jeune fille par leur côté répétitif :

Elle jugeait que les cours de monsieur Turbing s’inscrivaient dans une vaste conspiration d’obscurantisme. Sous sa férule, le potentiel créateur du laboratoire d’informatique se réduisait à celui d’une chaîne de montage. Son enseignement reposait entièrement sur le Logo, un langage de programmation qui consistait à faire déplacer une tortue métaphorique sur l’écran d’un Commodore 64. (2005: 74)

Or, le rapport de Joyce à l’informatique est révolutionné lorsqu’elle découvre son destin : réinventer la figure du pirate au féminin en suivant l’exemple de Leslie Lynn Doucet, qu’un entrefilet de journal lui a fait connaître (204). Actualisant la liberté, la solitude et la témérité incarnées par les flibustiers d’autrefois, la figure du pirate informatique permet à Joyce de s’inscrire dans la filiation des Doucet et d’habiter le territoire montréalais à sa manière propre; elle donne lieu de plus à une métaphore filée appliquée à ce territoire, Montréal devenant un « océan que l’on écume » en quête de trésors (Le Bel, 2008: 160, 165).

En effet, l’entreprise de piratage de Joyce passe, comme on l’a vu plus tôt, par le recyclage : fouille des ordures, récupération de pièces d’ordinateurs, bricolage puis production d’ordinateurs fonctionnels, véritables créations auxquelles Joyce attribue des noms de pirates célèbres. « Un bon écrivain […] devance toujours les éboueurs », écrit Dickner dans Le romancier portatif (2011: 11). Il poursuit : « L’écrivain n’invente rien. Ses codes et ses matériaux sont les fruits d’un immémorial labeur collectif. Il ramasse et il assemble, il décape et il revernit […]. » (11) Entreprises poétiques et créatives de recyclage et de détournement, le piratage de Joyce comme l’écriture du romancier semblent se caractériser par un plaisir, d’abord matériel, de la récupération, de l’assemblage et de la construction. Ce plaisir renvoie à la figure de « l’écrivain-artisan » qui, pour Élisabeth Nardout-Lafarge, appartient « à toute une tradition de la littérature québécoise » (2014: 56) et se dégage des chroniques de Dickner. Dans la fiction, la figure du programmeur ou du pirate apparaît comme une variante actualisée de l’écrivain-artisan : comme celui-ci, comme Éric, Lisa ou Joyce, le pirate-programmeur bricole, assemble, produit. Son entreprise numérique commence par le maniement de la matière. Ce processus conduit à un usage nouveau de l’objet numérique, à un détournement créatif et euphorisant, à l’instar de l’usage littéraire du langage, qui transmue les mots du quotidien en œuvre littéraire, les détournant de leur utilité première.

Ce détournement est réaffirmé dans Six degrés de liberté pour caractériser le plaisir que trouvent Lisa et Éric à concevoir leurs projets farfelus, par exemple le gonflement d’un ballon à l’hélium pourvu d’un appareil photographique, envoyé jusqu’à la stratosphère afin de documenter son ascension par une série de photographies déclenchées grâce à un algorithme codé par Éric : « Le véritable but du ballon, c’était sa construction, les soirées passées à coder, coudre et déboguer, à chercher des réponses aux questions, et des réponses aux questions soulevées par les réponses aux questions. » (2015: 110) Cet acte de détournement jubilatoire en lui-même est ce qui relie la culture numérique et la littérature dans l’imaginaire romanesque de Dickner. Qu’elle soit envisagée dans son versant matériel (tels les ordinateurs reconstruits par Joyce), logiciel (tels les différents codes générés par Éric) ou virtuel (à l’instar du voyage vécu à bord du conteneur), la culture numérique offre des moyens et des modes de représentation capables de transmuer le quotidien en quelque chose d’autre, d’inconnu et de stimulant, à l’instar des photographies rapportées par l’appareil photo attaché au ballon : « Elle [Lisa] ne peut regarder ces images spectaculaires sans ressentir une sorte de dissonance cognitive — comme si, d’un seul coup, leur adolescence grisâtre […] avait été transmutée en reportage du National Geographic. » (220)

Par cette faculté de produire une représentation décalée du monde, neuve et rassérénante pour les personnages, le numérique offre une métaphore ou une figure réflexive de la création littéraire. Il comprend comme elle une forme de langage, une écriture, parfois de longue haleine, comme l’est la production du système logiciel régissant le conteneur, travail de création qui « totaliserait quinze millions de lignes de codes, dont plusieurs dizaines de milliers écrites sur mesure » (264).

Dans la fonction de figuration de la création littéraire qu’endosse la culture numérique chez Dickner, on peut voir une métaphorisation des objets et du langage numériques. Ceux-ci deviennent symboles et se dotent alors d’une signification au second degré. La particularité de ce procédé chez Dickner, si on le compare avec la forme qu’il adoptait chez les romanciers des XIXe et XXe siècles qui ont mis en scène la culture médiatique, réside en partie dans la réconciliation ainsi opérée entre le littéraire et le médiatique ou le numérique. Cette liaison n’est toutefois pas inédite : certains romanciers — en premier lieu les auteurs populaires ayant rédigé des feuilletons pour la presse, tels Jules Verne et Gaston Leroux — la dessinent dès la fin du XIXe siècle parce qu’ils envisagent désormais la culture médiatique de manière plus sereine que les romanciers réalistes, qui souhaitaient préserver une étanchéité entre la littérature et le journalisme. Pensons aux Illusions perdues (1837-1843) d’Honoré de Balzac ou à Bel-Ami (1885) de Guy de Maupassant, où journalisme et vocation littéraire sont en féroce compétition, le premier dévorant la seconde (Pinson, 2012: 65-102). Au contraire, dans les romans d’enquête de Gaston Leroux, publiés au début du XXe siècle, par exemple, la métaphorisation de la culture médiatique commence à opérer la réconciliation avec le littéraire : l’image du lecteur de romans dépeinte, notamment, dans ces ouvrages s’apparente aux représentations des foules s’intéressant aux scènes de crime et à celles des lecteurs de faits divers (Simard-Houde, 2017: 401-406). Comme si désormais lire un roman et lire le journal relevaient d’un même geste culturel, d’une continuité analogique et imaginaire : journal et roman raconteraient au fond des récits semblables. En rapprochant création numérique et création littéraire, Dickner s’inscrit dans le prolongement de cette réconciliation en pointillé et se distancie de la posture inverse, qui viserait, de façon conservatrice, la préservation d’un fait littéraire isolé, délié des supports contemporains du texte autres que le traditionnel livre imprimé.

L’écriture romanesque comme carrefour médiatique

[O]ù cela nous mène-t-il?

Taraudé par cette question, l’écrivain scrupuleux tente d’épuiser les diverses sources d’information disponibles.

Il consomme des tonnes de papier journal, s’abrutit d’ondes hertziennes, prête l’oreille aux moindres rumeurs.

Nicolas Dickner7.

L’écrivain, selon Dickner, est un recycleur, mais aussi une machine à écouter et à traiter la rumeur médiatique. Il doit être à l’écoute des médias, comme si ceux-ci constituaient l’arrière-plan nécessaire à la production du roman. Une telle attention continue confère par ricochet au romancier une connaissance intime des médias, de leurs langages, de leurs matérialités — « papier journal », « ondes hertziennes » ou écrans. Cette connaissance donne lieu à un troisième procédé : la transposition des codes8 médiatiques et numériques, entendue comme leur intégration poétique, soit une imitation dans l’écriture romanesque des caractéristiques formelles des discours et représentations médiatiques ou numériques. Par ce geste, l’écrivain importe des modes d’écriture provenant des usages et supports de la culture médiatique et numérique.

La transposition du code est déjà très présente dans le roman populaire de la fin du XIXe siècle par l’insertion de titres et d’articles de presse (Simard-Houde, 2017: 291). Souvent publiés en feuilletons dans le journal, ces romans jouent à intégrer les caractéristiques des articles qui les entourent, par exemple des reportages et des faits divers. Les modalités de ce procédé sont relativement stables dans le temps, peut-être parce que la transposition présente une grande efficacité narrative. Elle introduit un métissage générique et stylistique par l’intégration, dans le tissu romanesque, de discours exogènes, non seulement des articles de journaux, mais aussi, chez Dickner, des conversations instantanées, des courriels et du contenu de sites Web (réels ou fictifs). Très souvent, la transposition s’opère également du point de vue matériel par la reprise de marques du contexte énonciatif, de procédés de mise en page et de typographie : police distincte, marques énonciatives caractéristiques (comme les noms des interlocuteurs d’une conversation instantanée ou les champs d’un en-tête de courriel). De ce fait, la transposition du code témoigne d’une attention aux supports et contextes de discours et de la capacité du roman à les intégrer, à la fois de manière ludique — pour rompre de façon amusante la narration romanesque et véhiculer des informations au sein de la diégèse — et dans une visée réaliste — parce que ces discours insérés imitent jusque dans leurs détails (tics discursifs, coquilles, erreurs) les modalités de la communication contemporaine, comme le montrent l’absence de « sujet » et les espaces en trop dans un courriel extrait de Tarmac (2009: 246). La typographie (avec une police distincte du corps du texte) et les erreurs se chargent d’intégrer visuellement, aussi bien que discursivement, ce message électronique. La transposition du code faisant appel à la typographie et à la disposition spatiale du texte se retrouve aussi dans Six degrés de liberté avec la transcription d’une conversation instantanée entre Lisa et Éric dans la police Courier (2015: 66).

Sur le plan narratif, la transposition du code introduit également une interférence subtile entre le monde fictionnel et les écrans d’ordinateurs intradiégétiques. Ainsi, on retrouve dans Six degrés de liberté une forme plus indirecte d’intégration poétique de la culture numérique, que nous proposons de nommer « ekphrasis d’écran ». Celle-ci consiste minimalement en la description du contenu d’un écran d’ordinateur, procédé très fréquent qui se prolonge parfois en une forme de contamination de l’univers romanesque. En effet, l’ekphrasis d’écran peut s’associer à des procédés de focalisation narrative :

L’ancien garage des Autocars Mondiaux, situé au 230, rue Gibson, est de toute évidence fermé depuis quelques années. Des touffes de fleurs sauvages colonisent lentement les fissures du stationnement. […]

Zoom arrière, on voit apparaître le parc industriel Saint-Laurent, ses entrepôts morts, ses rues désertes […]. En reculant davantage, on découvre le cadre de Google Street View, puis la fenêtre de navigation d’Orweb, et enfin l’écran du Eee posé à même le plancher du salon.

Autour de l’ordinateur sont éparpillés un porte-documents en cuir noir, une facture au nom de Rokov Export et un emballage de papier graisseux parsemé de grains de sel […].

En dézoomant encore un peu, on tombe sur une piste de vêtements qui s’éloigne du Eee […].

Travelling arrière en arc, la piste vestimentaire continue — bas de nylon, petites culottes, soutien-gorge — et se termine dans la salle de bain où Jay marine depuis près d’une heure […]. (2015: 110-112)

Une continuité se dessine entre l’écran de l’ordinateur de Jay, sur lequel s’affiche une fenêtre de Google Street View, et son appartement alentour, l’écran puis l’appartement se trouvant successivement balayés par une série de zooms arrière, ce qui apparente le point de vue du narrateur extra-hétérodiégétique à celui d’un ordinateur ou d’un système optique révélant progressivement au lecteur — comme à un usager de Google Street View — l’environnement diégétique. L’univers romanesque apparaît comme un nouvel écran, comme un univers virtuel que le lecteur contemplerait et dans lequel il pourrait, à l’instar du narrateur, procéder à des zooms arrière à l’infini — peut-être jusqu’à atteindre sa propre réalité extraromanesque. C’est dire que le procédé fait potentiellement de la page un écran (en ce sens, il participe de la liaison entre culture numérique et littérature imprimée). Cette interprétation trouve un appui dans la dernière phrase du roman, qui clôt le récit comme s’éteint un écran d’ordinateur : « La scène est parfaite, comme une toile de maître, et lorsque Éric éteint finalement la lumière, l’image persiste un instant sur sa rétine avant de disparaître. » (2015: 381) De même, Dickner décrit souvent l’univers romanesque par la remédiation9 d’un dispositif médiatique représenté à l’intérieur de la diégèse : écran d’ordinateur, téléviseur, radio, journal, lentille d’appareil photo. Chaque fois, la représentation délivrée par le média intradiégétique modifie la perception qu’ont les personnages du « réel », lui conférant une dimension poétique et neuve. Le procédé tend à renforcer la dimension métaphorique qui fait des langages médiatiques et numériques des formes de création semblables à l’écriture littéraire, langages dont les supports et les caractéristiques imprègnent en retour l’écriture romanesque dans ses multiples facettes (thèmes, symboles, procédés narratifs et stylistiques).

***

Dickner ancre constamment la culture numérique dans sa matérialité (les écrans, les modèles d’ordinateurs, les déchets, le conteneur…) grâce aux trois procédés que nous avons identifiés — la thématisation, la métaphorisation et la transposition. Il s’intéresse aux condensations temporelles, aux détournements créatifs et aux effets narratifs que cette dimension matérielle est susceptible de générer. On doit retenir aussi que la culture numérique est chez lui prolongement plutôt que rupture avec l’imaginaire médiatique des siècles précédents, lui-même omniprésent dans les romans dicknériens à travers un certain nombre d’objets. En cohérence avec les représentations que l’on retrouve chez les romanciers du XIXe et du début du XXe siècle, le continuum du médiatique au numérique nourrit une représentation ambivalente de la culture numérique, tantôt péjorative, tantôt méliorative. Celle-ci est d’une part, le support d’une culture de masse aliénante et sérielle et, d’autre part, le terreau d’une forme de création en parenté certaine avec la littérature. Au fond, Dickner semble indiquer qu’une part de la culture numérique est bel et bien littéraire, et que la littérature aujourd’hui se conçoit difficilement hors du système médiatique qui l’environne, la porte et lui fournit des motifs et des thèmes. Cette relation est loin d’être inédite, comme le rappellent, dans les romans, les traces d’une histoire longue des médias. Par son insistance sur le versant matériel de la culture numérique, c’est aussi d’un autre lien que nous parle Dickner : du lien que le numérique est capable d’opérer entre l’univers matériel qui nous entoure et le « continent virtuel » — pour faire écho au « continent artificiel » évoqué par le romancier (2015: 242) — qui s’est ouvert à la fin du XXe siècle, continent qui propose à l’Homme un chemin tout aussi cahoteux, des problèmes de communication, de navigation et d’orientation tout à fait semblables à ceux qu’il trouve dans la géographie réelle.

- 1. Cette matérialité romanesque de l’objet journal est l’une des trois dimensions de l’imaginaire médiatique du XIXe siècle repérées par Guillaume Pinson (2012: 12-13).

- 2. Les mentions « (sic) » font partie du texte de cette citation et soulignent la description railleuse du site Web que Lisa consulte. Dans les citations ultérieures, au contraire, les mentions « [sic] », entre crochets, sont les nôtres.

- 3. Les « indices autoréflexifs » et la mise en abyme chez Nicolas Dickner ont été soulignés par Frances Fortier et Andrée Mercier (2014). Thibeault souligne lui aussi la fonction de mise en abyme du « livre à trois têtes » qui, « [comme] le roman de Dickner, [...] semble trouver son sens dans la mise en contact de destinées singulières pour créer un “grand récit” unique » (2011: 315).

- 4. DICKNER, Nicolas. 2011. Le romancier portatif. Québec : Éditions Alto, p. 189.

- 5. DICKNER, Nicolas. 2011. Le romancier portatif. Québec : Éditions Alto, p. 86.

- 6. Notamment des allusions, dans Six degrés de liberté, au passé du personnage de Jay, un de ces « pirates informatiques repentis » (2015: 70), dont le grand-père était « navigateur » (68), éléments coïncidant avec l’histoire de Joyce. On retrouve également dans le roman de 2015 l’évocation rétrospective d’épisodes qui seraient survenus entre la fin de l’histoire de Nikolski (qui s’achève sur la fuite de Jay, poursuivie par la GRC) et le début de la trame narrative de Six degrés de liberté, soit l’arrestation de Joyce/Jay, son procès, les conditions de la conversion de sa peine en travail pour la GRC, dont l’adoption d’une « nouvelle identité » (56).

- 7. DICKNER, Nicolas. 2011. Le romancier portatif. Québec : Éditions Alto, p. 20.

- 8. Le « code » est entendu ici au sens large et englobe à la fois la situation d’énonciation (figures de l’auteur et du lecteur), les poétiques d’écriture, les aspects matériels de la publication et de la diffusion, bref, tout ce qui relève du régime de communication en contexte médiatique ou numérique.

- 9. La remédiation (remediation), concept proposé par Jay David Bolter et Richard Grusin, est définie comme « the representation of one medium in another », ce qui constitue, selon les auteurs, « a defining characteristic of the new digital media » (1999: 45). Dans notre perspective, on peut concevoir la remédiation comme un procédé littéraire privilégié par tout roman qui témoigne d’une attention aux supports médiatiques et se veut en prise sur la culture médiatique et numérique qui lui est contemporaine. Le procédé préexistait cependant à l’ère numérique et même à l’ère de la culture de masse ouverte au XIXe siècle, dans la mesure où l’ekphrasis de la peinture dans le roman constitue aussi une forme de remédiation.