Les réflexions qui suivent se présentent sous la forme d’un chantier ethnocritique1 voulant poser les premiers jalons d’une narrativité et d’un imaginaire anthropologiques de la ligne à l’œuvre dans le récit contemporain. Orientées par les travaux écologiques de l’anthropologue anglais Tim Ingold (2011; 2013), qui rendent compte des multiples systèmes de fils, de cheminements, de traits tissant et réalisant le monde, elles cherchent à repérer les cosmologies linéaires qui organisent certains récits comme Dépaysement de Jean-Christophe Bailly (2011), Un an de Jean Echenoz (1997) et Stations (entre les lignes) de Jane Sautière (2015), centrés sur le voyage et abordant le sujet du déplacement (linéaire ou non) et des pérégrinations dans la France d’aujourd’hui2. On fera l’hypothèse qu’au moins deux logiques culturelles de la ligne — la première « active » et pleine qui « se promène librement et sans entrave »; et la seconde « pressée » et pointillée qui ressemble plus « à un déplacement pour affaires qu’à une promenade », pour reprendre la terminologie de Klee (36) utilisée par Ingold (2011: 98) — structurent l’activité narrative et la trajectoire des personnages.

L’écologie des lignes actives et pressées (Tim Ingold)

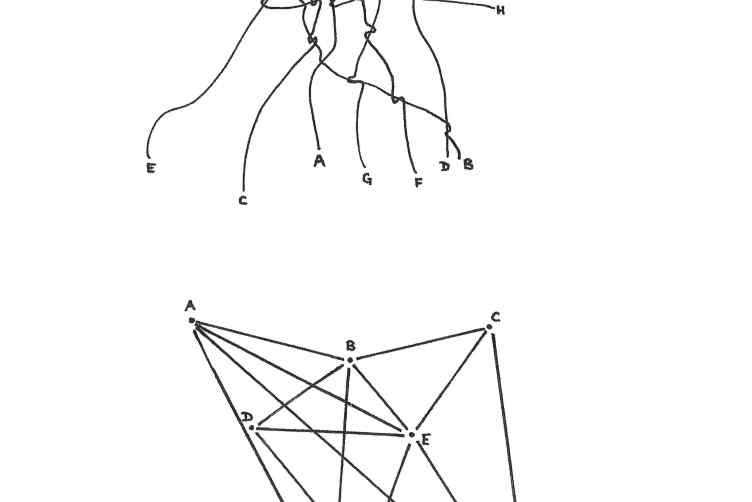

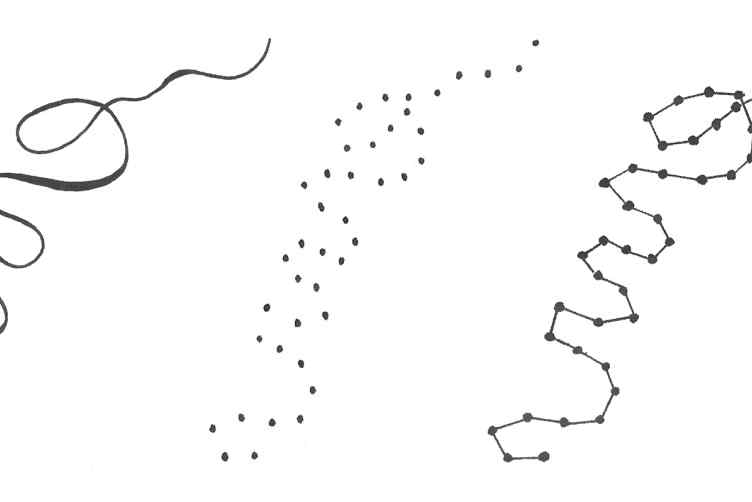

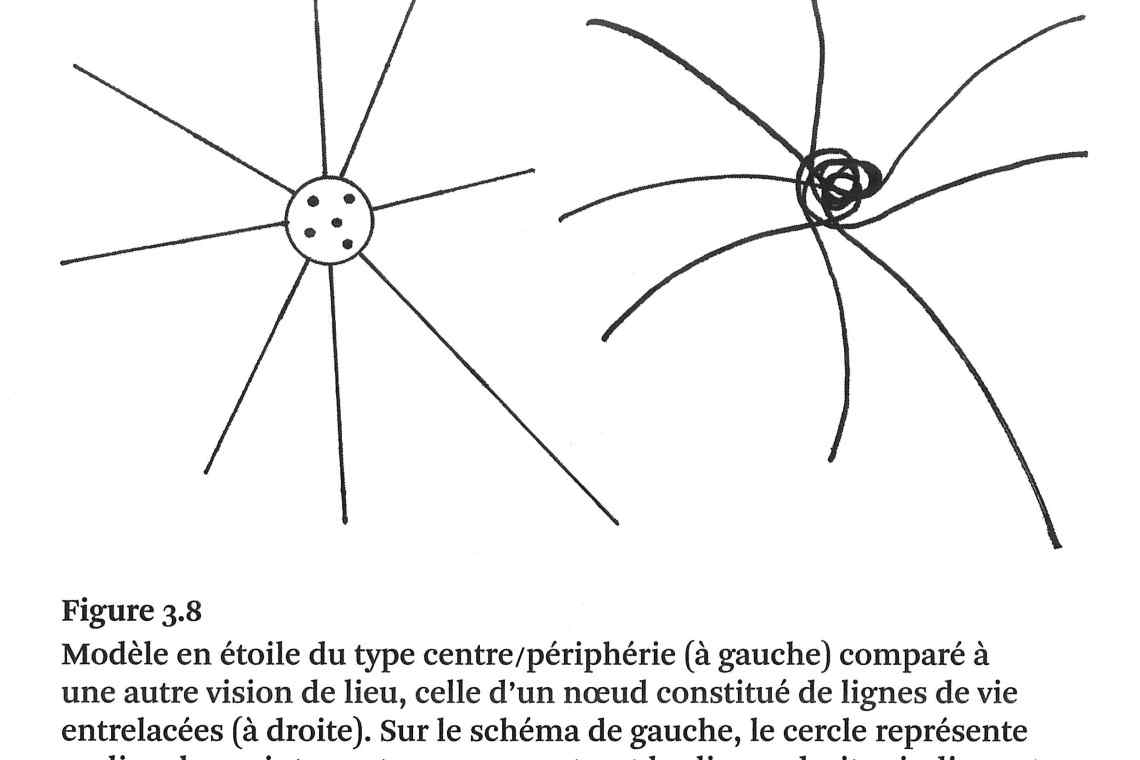

Le travail anthropologique de Tim Ingold est centré sur « l’étude de la vie des lignes » qu’il appelle « l’écologie » (2011: 136). Cette anthropologie de la perception vise à comprendre les multiples manières d’habiter et d’occuper les environnements. Associant les pratiques humaines et l’organisation sociale à des « meshwork » (maillage) plutôt qu’à des « network » (réseau), il étudie, dans la foulée des rhizomes et des espaces lisse et strié théorisés par Deleuze et Guattari, les tramages, tissages, entrecroisements, enchevêtrements de lignes dans le monde contemporain3. Il considère, par exemple, que les individus sont « des nexus composés de fils noués dont les extrémités détendues se répandent dans toutes les directions en se mêlant à d’autres fils dans d’autres nœuds » (Ingold, 2013: 9). Ces fils et nœuds s’entremêlent à l’environnement (humain, végétal, animal) qu’Ingold ne conçoit pas « comme ce qui entoure — ce qui est “là-dehors” et non “ici dedans” — mais comme une zone d’interpénétration à l’intérieur de laquelle nos vies et celles des autres s’entremêlent en un ensemble homogène » (2013: 10). Se demandant « comment, au cours de son histoire, la ligne s’est progressivement détachée du mouvement qui l’a fait naître » et suggérant qu’« autrefois trace d’un geste continu, la ligne a été fragmentée — sous l’influence de la modernité — et transformée en une succession de traits ou de points » (2011: 101), Ingold divise l’univers en (au moins) deux lignes qui l’organisent : la ligne sinueuse, continue ou « active » (qui est associée au « trajet ») et la ligne fragmentée, pointillée ou « pressée » (associée au « transport »)4. Chacune mobilise des habitus hétérogènes s’articulant autour de façons d’être et de se déplacer dans le monde.

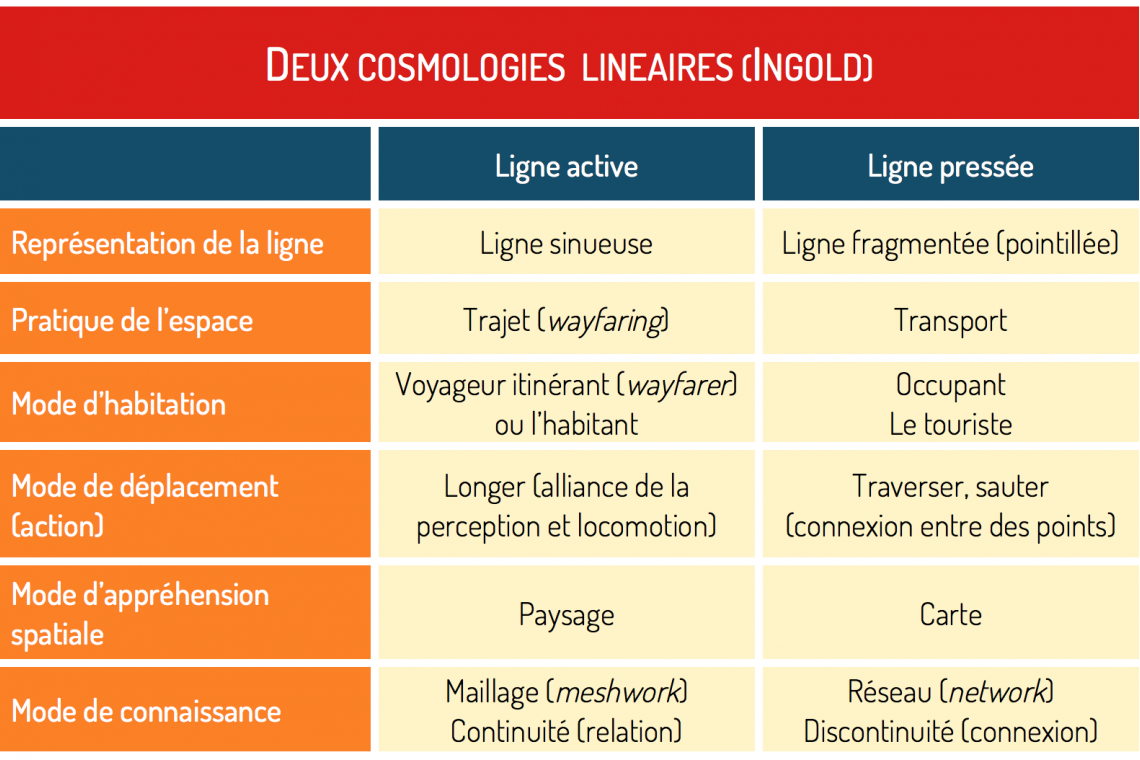

Nous proposons ci-contre un résumé graphique de ces deux cosmologies linéaires au cœur de la théorie ingoldienne5. L’opposition entre ligne active et ligne pressée reprend, à certains égards, celle étayée par Deleuze et Guattari dans Mille plateaux. Rappelons que pour eux l’espace strié, dans lequel « les lignes, les trajets, ont tendance à être subordonnés aux points : on va d’un point à l’autre », est compartimenté, clos, maîtrisé, mesuré. Il coexiste avec l’espace lisse, qui est ouvert, non délimité, incalculable, où « les points sont subordonnés au trajet » et où « l’intervalle […] est substance » (597). Espace de l’entre-deux, le trajet, tel que le conçoit Ingold, est une pratique spatiale qu’on pourrait qualifier, à la suite de Deleuze et Guattari, de « directionnelle » (et non pas « dimensionnelle »). Celle-ci se réalise à partir des déplacements, et des « changements de direction » (597-598) et d’intensivité (soit des affects et sensations).

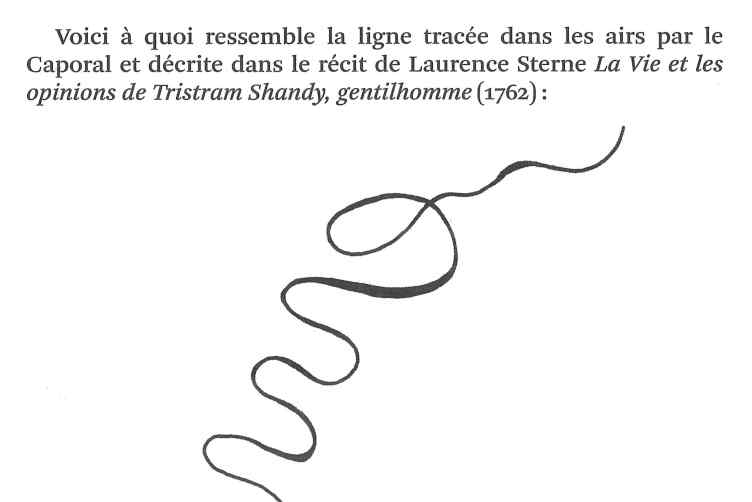

Comme on peut le voir sur les dessins d’Ingold, la ligne active, dont l’emblème est ce traçage à la plume réalisé par Sterne, est un « pur plaisir de mouvement » et de promenade (2011: 98). Délinéant cette ligne continue, Ingold fait apparaître le canevas d’une ligne faite de points séparés et de destinations imposées, contraignant le mouvement. En reliant ensuite, par une série de « lignes interconnectées », les points disséminés, il dévoile la perte de la continuité qui faisait le mouvement arrondi de la ligne sternienne, et fait surgir une nouvelle ligne, qui est un « assemblage de connecteurs point à point » (2011: 99-100). Cette ligne « pressée » de notre modernité est bien celle de « nos modes de déplacement et de communication [qui] relèvent presque tous aujourd’hui de la connexion au coup par coup entre des points prédéterminés (gares, parkings, serveurs, spécialistes) » (Citton: 10).

La « pelote de signes enchevêtrés » (Bailly)

Le trajet (ou la promenade) constitue donc une ligne « active » qui longe le tracé de la route : appariant la perception et la locomotion, le cheminement déambulatoire existe dans le détour, les aléas, et dans l’interrelation avec le paysage. Celui qu’Ingold appelle le voyageur-itinérant et l’habitant (wayfarer), dont le modèle est le chasseur-cueilleur, « participe au monde en train de se faire et […], en traçant un chemin de vie, [il] contribue à son tissage et à son maillage » (2011: 108). Composant l’espace avec ses traces et en suivant des traces, il le construit tout autant qu’il l’habite. Cette manière de se déplacer, qui n’a pas pour but la destination, est intrinsèquement liée chez Ingold à une pratique active de l’environnement et à une façon de vivre dans un lieu (et non pas uniquement de l’occuper ou de le traverser). Elle rappelle les « pratiques spatialisantes » étudiées par Michel de Certeau, ces « arts de gestes et récits de pas » que sont les « parcours » et « itinéraires » qui insistent sur une chaine d’actions arpentant et produisant l’espace (177-178).

Cette « ligne en promenade » (Ingold, 2011: 98), on la retrouve mise en œuvre dans les récits littéraires comme Dépaysement (2011), de Jean Christophe Bailly, qui en explore les potentialités narratives. Le narrateur de ce récit choisit de prendre les « lignes lentes » du train, « celles qui parcourent le paysage à une allure rendant possible une observation moins furtive que celle qu’imposent les trains à grande vitesse » (26). Permettant la prise de notes et le récitatif des paysages traversés, ces lignes lentes sillonnent le « chemin le plus logique » et le plus long. Le narrateur correspond bien à cet itinérant, selon la terminologie ingoldienne, « dont la ligne est partie “en promenade”, [où] la question de la vitesse ne se pose pas6 » (Ingold, 2011: 134). Cet éthos narratif va de pair avec le sujet de ce livre-composite (Bailly: 12), sous-titré Voyages en France, dont la matière est composée des « incursions » que le narrateur-auteur a « faites en divers lieux du territoire » et qu’il organise en « embrayant différentes vitesses d’écriture » (7). Ce texte emprunte à la fois à l’essai, au journal de bord, au récit, à « l’embardée », au poème en prose (12). Le deuxième chapitre — en fait, le premier après l’introduction, qui retrace précisément le « long cheminement » de l’écriture (7) — donne le ton et la ligne directrice, si l’on peut dire, de cette grande redécouverte de la France : le narrateur, en effet, observe les « nasses, verveux, foënes, etc. » d’une boutique bordelaise; il décrit un enchevêtrement de lignes, servant à capter des proies.

Ce qui apparaît, à l’orée du livre, c’est le chasseur-cueilleur (l’itinérant ou l’habitant d’Ingold), qui détient un savoir et une maîtrise exceptionnels du territoire; ou, pour le dire avec les mots de Bailly, à propos de la maison Larrieu, « ce qui s’impose et saute aux yeux, dès la rue, dès cette rue du vieux Bordeaux, c’est une science infusée du paysage, ce sont des procédures de ruse et de lecture, ce sont des affects presque inconnus et secrets, liés à des lieux éprouvés comme des territoires et parcourus depuis des siècles » (15). Ces lieux éprouvés et ces pistes explorées, qui sont condensés dans ces ensembles de fils et de lignes, ont tout à voir avec des manières d’habiter et d’arpenter les terres de la région bordelaise en défiant les lignes imposées et pressées de la modernité, et donc à voir avec le projet d’écriture de ce « dépaysement ». Dès lors, la description des filets, tramails, araignées, sennes, carrelets, éperviers, nasses, « carafe à goujon au cul troué », etc. (16), outre qu’elle fait survenir dans la texture et tessiture de la langue du récit des mots inusités, sert d’embrayeur à tout le projet de Bailly. Les objets sont précisément en adéquation avec le monde qu’il veut saisir : « le récit des filets, des nasses et des verveux est avant tout celui d’un infini de la structure, où la répétition des mailles vient écrire dans l’espace des formes qui sont comme des tentatives, à partir des solides, d’imiter les fluides » (Bailly: 16), à l’instar de ce récit des voyages en France qui, voulant échapper au piège de la « linéarité » imposée du récit et de la langue, mobilise un langage qui « réponde le plus exactement possible à une dictée extérieure venant des choses rencontrées » (12). La forme, axée sur le changement de vitesse (on retrouvera cette technique narrative, autrement, chez Echenoz), sur l’hétérogénéité générique, sur la quête de « la pelote de signes enchevêtrés » (7), est en homologie avec le fond, soit ici avec le territoire : le récit emprunte des lignes du dépaysement.

Du textile des cordages et des tressages au texte, il n’y a qu’un fil dont l’étymologie nous révèle les affinités7 et que franchit le narrateur : l’écriture des voyages se place à l’enseigne du tissage, qui apparaît dans les premières pages, plutôt qu’à celle de l’inscription de traces sur une surface8. Elle tisse, maille et noue des fils, des lignes, des points de fuite, des nœuds qui sont des manières d’être et d’expérimenter l’espace :

Grande est l’étendue de sensations qui va de la beauté mathématique des grandes nasses suspendues à la vision de ligaments broyés dans des pièges, mais telle est et doit être sans doute la mesure selon laquelle un pays est connu et s’éprouve : non à la façon d’un paisible répertoire de souvenirs et de coutumes, mais à celle d’une pelote complexe et enchevêtrée où époques, affects et dimensions s’entremêlent comme ici le fond le chanvre et le nylon, la petite épuisette et le grand carrelet, l’émerveillement et l’effroi. (Bailly: 19.)

Cette longue phrase, qui se déplie comme un peloton et qui accumule les fils, agit comme programme narratif : d’une part, rejeter la culture littératienne de la liste et du pointillé (le « répertoire »), lesquels relèveraient d’une cartographie, d’un cumul de stations orientées en vue d’une destination; d’autre part, embrasser la logique des maillages (meshworks) et des pelotes, où l’écriture adhère aux paysages changeants, se modifie au gré des arpentages, s’enroule en spirale. Imposé par la volonté de débusquer les manières, les signes et les matières qui font l’identité et la composition du pays, ce choix scriptural du filage entrelace les lignes avérées et imaginées de l’espace tout autant que du temps, soit « ce qui existe », « a existé » et « ce qui aurait pu être » (92). Enfin, le dépaysement de Bailly se conclut précisément sur l’image de la pelote :

Ainsi, d’un bord à l’autre du pays, les fils décousus d’une trame irrégulière où parfois des fils conducteurs s’interrompent tandis que de petites pelotes finissent par former des nœuds, réseau de synapses semblable à celui d’une carte que la mémoire parcourrait du doigt, comme un enfant suivant les lignes d’un livre ou un aveugle le fin grenage de l’écriture braille. (412.)

Fils, trame, nœud, réseau, ligne forment cette écritexture concrète (on peut la toucher du doigt) qui révèle une dextérité et une habileté9 à manier le « tissu de trajectoires qui trament ensemble la texture du monde vivant » (Citton: 4).

L’écriture de Bailly est construite sur des logiques culturelles de la ligne active et rusée, celle qui est en promenade dans le monde, à la recherche des signes d’un inédit, d’un tracé, d’un récit. Cette ligne intensive de la mètis, du tissage, de l’itinérance, de la perception, de la continuité met en évidence des manières écologiques d’être dans l’espace. Que le mode d’organisation textuel relève surtout de logiques linéaires actives n’empêche pas que la structure du récit soit édifiée sur un alignement de lieux (Bordeaux, Toulouse, Arles…), de stations (les gares de TGV, de métro…), de moments (fête du Roi à Arles, invention des Saisons de Carmontelle…) qui l’apparentent à une ligne pointillée. Des lignes pressées et fragmentées sourdent en effet et coexistent avec les lignes actives et sinueuses, car les deux cosmologies, loin d’être en opposition, sont, à la fois, séparées et unies par une frontière poreuse.

Lignes de fuite actives et pressées (Echenoz)

À l’expérience sensible de cette ligne lente, fondée sur l’attention à la spatialité, sur les manières d’habiter le territoire « en le tramant par [des] cheminements » (Citton: 7), s’oppose celle du passager (ou de « l’occupant-constructeur-transporteur10 »). Ce dernier se fait transporter d’un lieu à un autre en voyageant sur les lignes à grande vitesse qui « fend[ent] l’étendue » (Bailly: 28) et qui forment cette « ligne pressée » réduisant le plus possible les transits : « le voyageur dont le métier consiste à s’arrêter en des points précis souhaite passer son temps dans un lieu et non entre deux lieux. Quand il est en transit, il n’a rien à faire. » (Ingold, 2011: 134.)

Les Grandes blondes (2006) d’Echenoz met en place divers traitements narratifs du transport (bien que le narrateur utilise le terme « trajet »). A priori, l’intrigue pourrait sembler plus active que pressée : en effet, la diégèse raconte une filature; des détectives privés sont engagés pour retrouver Gloire Abgrall. Toutefois, peu d’informations sur les traces laissées par l’ancienne gloire permettent d’organiser un paradigme indiciaire, car les poursuivants, loin d’être des chasseurs pistant leurs proies dans les indices sur le sol, sont de piètres lecteurs de signes. Le texte ne cesse d’ailleurs d’évoquer leur mauvaise vue, l’un se déplaçant, par exemple, dans une « R5 borgne » (34), l’autre échouant à reconnaître la jeune femme sur son chemin : « Que Jean-Claude Kastner soit d’abord parvenu à se perdre dans une région civilisée, correctement signalisée, dénote déjà qu’il n’était pas l’enquêteur le mieux avisé qui fût. […] [Q]u’il n’ait pu reconnaître en [une passante] la personne même qu’il recherchait achève de le disqualifier. » (24.) La narration s’organise plutôt à partir de logiques de la ligne pointillée :

Et le lendemain, Boccara se disait toujours déprimé lorsqu’ils s’embarquèrent dans ce même Boeing pour Sydney qu’avait emprunté Gloire. Mais nous savons qu’elle a quitté Sydney, nous connaissons déjà le trajet, réglons tout cela très vite et résumons. À l’hôtel Darling Harbour, ils ne trouvèrent personne, le temps était épouvantable, ils n’eurent le temps de rien voir, ils rentrèrent aussitôt. (Echenoz, 2006: 124.)

L’ellipse indiquant l’élision spatiale de la traversée est une fragmentation de la ligne (pressée) narrative. La ligne pointillée, qui est la ligne de la vitesse, est actualisée par la syntaxe et par l’ellipse permettant de « sauter » par-dessus des destinations et des actions, de « connecter » des segments textuels, et de raccourcir le temps du déplacement (et de la lecture), en évacuant « l’entre-deux » qui correspond à l’expérience incarnée du trajet. On peut la voir à l’œuvre, cette ligne, dans la dernière phrase de l’extrait : la suite d’actions, sur le mode de l’asyndète, résume ironiquement la séquence « voyage », réglée en une brève énumération qui crée un effet de saut et de saccade. La suppression des mots de liaison et des conjonctions accentue la discontinuité de la trajectoire11. Voici un autre exemple des logiques phrastiques et narratives de cette cosmologie linéaire :

Vu les quelques avions que nous avons déjà pris, que peut-être nous prendrons encore, inutile de décrire celui dans lequel ils montèrent le lendemain. Il ne présente d’ailleurs nul signe particulier. […] Non, rien de spécial à première vue sauf qu’au débarquement à Delhi Personnettaz aperçut d’assez loin un phénomène inhabituel. […] Lui non plus, seul côté couloir dans l’avion du retour, ne serait pas d’humeur à décrire ce vol. (148-150.)

Le transport « a tout fait pour réduire ces périodes liminaires et intermédiaires » (Ingold, 2011: 134), ce qu’actualise avec humour la narration echenozienne : la visite des enquêteurs à Delhi se résume à la traversée de la douane (soit d’une ligne), et le narrateur précise ne pas vouloir décrire le vol. Donnons un autre exemple : « Jean-Claude Kastner atteignit en fin d’après-midi la petite zone industrielle qui donne une première idée de Saint-Brieuc. […] D’abord il se pressa les yeux, du bout des doigts mais fortement, pour les purger de quatre cents kilomètres d’autoroute » (Echenoz, 2006: 12). Ces quatre cents kilomètres ne sont pas décrits; car, entre le lieu de son départ et celui de sa destination, Kastner n’est nulle part (Ingold, 2011: 111). Dès lors, la narration, structurée par cette logique de la ligne pressée, n’a pas besoin de décrire le trajet, qui n’est somme toute pour elle qu’un intermède. Contrairement à l’itinérant qui se déplace lui-même et qui habite l’entre-deux (comme on le verra dans Un an), le passager parcourt ainsi « des lignes qui connectent plusieurs destinations successives, comme celles qui relient des points [et qui] ne sont pas des traces de mouvement mais des connecteurs point à point » (Ingold, 2011: 106). Associée au transport en ce qu’elle raccorde un point de départ à un point d’arrivée, par sauts et par traverses, cette ligne rapide et pressée (celle du TGV, des avions, des autoroutes, etc.) a pour but non pas l’errance ou encore le voyagement, mais la destination où il s’agit de passer à travers (across) l’espace, par le chemin le plus court, en ligne droite12. Et Ingold parle alors de l’occupant, dont le modèle est le touriste, qui ne fait qu’occuper l’espace, circulant sur des connexions qui sont « des lignes d’occupation » (110). Or, la narration echenozienne amenuise l’intérêt de la destination, les passagers ici ne sont pas des touristes puisqu’ils « rentr[ent] aussitôt » de Sydney — comme Gloire en Australie, qui « ne [voit] rien là-bas nul kangourou ni koala ni rien » (Echenoz, 2006: 93), et à Singapour, qui « ne visiterait que les boutiques hors taxe de l’aéroport » (95). Ils refont en sens inverse le même chemin : ce qui importe dans plusieurs déplacements des Grandes blondes, c’est uniquement la ligne pressée qui traverse « les fuseaux horaires » (95) et qui actualise « une chaîne de connexions » où le passager « saute d’un lieu prédéterminé à un autre » (Ingold, 2011: 134). D’où les nombreux moyens de transport évoqués dans le texte : avion, voiture, transatlantique, train, rickshaws et, même, téléphérique. Et, d’où les multiples spécialistes du transport et de la locomotion qui parsèment le parcours de Gloire (experte dans l’art de disparaître et de s’esquiver) : Alain, le marin à Launay-Mal-Nommé; les enquêteurs; les militaires néo-calédoniens qui prennent, comme Gloire, le vol « Paris-Sydney, via Singapour et Djakarta, qui continue ensuite vers Nouméa » (93), et, surtout, le « consortium de trafics en tous genres » (179).

Contrairement aux pérégrinations de Gloire, qui fuit ses poursuivants en sautant par-dessus les territoires, Victoire, dans Un an, arpente l’espace. « [S]’orient[ant] n’importe comment, au gré de panneaux indicateurs et sans but précis » (1997: 96), elle est un personnage actif (davantage que pressé) : se déplaçant tour à tour en train, en voiture, en bicyclette et à pied, l’itinérante (littéralement) parcourt, au hasard de ses déplacements, la région bordelaise. Si son départ de Paris est, à l’origine, motivé par la mort inexplicable de son amoureux, rapidement, le cheminement sans but devient la seule raison de son existence, au fur et à mesure qu’elle erre, sans domicile fixe :

Vous allez où après?

Mais justement Victoire ne savait pas bien où. Faute de se résoudre encore à rejoindre une grande ville, elle continuait de choisir au hasard sur sa carte, souvent sur la foi du seul son de leur nom, des agglomérations mineures où elle tâchait toujours de se nourrir et s’abriter pour une ou deux nuits. Cela produirait une errance en dents de scie, pas très contrôlée : s’il se pourrait qu’on fît quelque détour pour l’avancer, il arriverait aussi qu’elle dût s’adapter à une destination, ceci équilibrant cela. Son itinéraire ne présenterait ainsi guère de cohérence, s’apparentant plutôt au trajet brisé d’une mouche enclose dans une chambre. (63.)

La carte est, dans la théorie ingoldienne, davantage l’outil de l’occupant que celui de l’itinérant : l’emplacement de la destination, la planification, la vitesse qui permettent d’économiser du temps importent pourtant moins ici que la toponymie. Les déplacements de la jeune femme se font suivant une logique du signifiant plutôt que du signifié, de l’oralité plutôt que de la ligne graphique13. Remarquons également que la narration dans cet extrait prend elle aussi la forme d’un « trajet brisé » : le pronom personnel « elle » désignant la voyageuse-itinérante se double d’un « on » indéfini (celui du narrateur ou celui des conducteurs ou celui d’une Victoire devenue plurielle) qui l’accompagne dans son errance. La coprésence de ce elle et de ce on actualise une zone d’interpénétration. De même, le changement dans la temporalité des verbes d’action déstabilise la ligne droite de la narration : de l’imparfait traditionnel du récit, la narration passe au conditionnel, ce qui crée une ambivalence de l’errance. Celle-ci est-elle potentielle, propositionnelle ou irréelle? Cette indécidabilité (le vagabondage en dents de scie est-il réalisé ou imaginé?) rejoue sur le plan narratif l’improvisation de Victoire choisissant au hasard ses destinations14 et modélise une narrativité axée sur des modifications de vitesse15. Dans tous les cas, l’exploration d’un entre-deux à la fois narratif (l’alliance du elle et du on), spatial (le trajet) et temporel (la double, voire la triple, temporalité du récit) n’est pas une « trajectoire vide » (Jérusalem: 145), mais bien un trajet plein.

On peut donc dire que Victoire pratique un art du trajet, elle est en étroite relation avec la ligne de la route qu’elle longe (davantage qu’elle la traverse), elle fait rhizome avec le monde (Deleuze: 18) :

Elle roulait, elle erra sur des routes rectilignes et plates, parfaitement perpendiculaires aux arbres. Artificielle comme un lac, la forêt consiste en rangs parallèles de conifères, chacun ressemble à ses voisins disposés de part et d’autre de la route en glacis géométrique. Et comme Victoire avance, les rangs se déplacent aussi, son regard découpe un mouvement perpétuel de perspectives, un éventail sans cesse redéployé, chaque arbre tient sa place dans une infinité de lignes qui fuient en même temps, forêt soudain mobile actionnée par le pédalage. Pourtant, pareils à leurs prochains et réduits au servage, les conifères ont avec leur indépendance abdiqué jusqu’à leur identité, leurs déjections mêmes fournissent un sol de décorateur diplômé : moquette blonde à motifs, lit d’aiguilles satiné décoré d’une branche morte par-ci, d’une pomme de pin par-là, traitée antitaches et antifeu. Pour animer le tableau, un service minimum de ragondins, palombes, écureuils et d’autres encore crée des diagonales et pousse des cris, le vent froisse les arbres en harpe, les scies mécaniques sanglotent au loin. (Echenoz, 1997: 57-58.)

Une fois de plus, les modifications de vitesses narratives actualisées par les temps verbaux — Victoire « roulait », « erra » et « se déplace » — dynamisent le trajet dont la vélocité est tributaire de procédés d’écriture, au niveau poétique, et de techniques du corps et d’un dispositif de locomotion, au niveau diégétique, car faire de la bicyclette suppose un apprentissage de « skill », une « écologie des gestes » par lesquels on trame son existence (Ingold, 2000: 360, cité et traduit par Citton: 8) : « il convenait donc de s’y entrainer. Après des tâtonnements sur le changement de vitesses, virages sur gravillons et déraillements, Victoire finit par pas mal maîtriser l’engin […]. » (Echenoz, 1997: 51.) Le changement de vitesse à bicyclette est une métaphore de la narration et, plus précisément, de la maîtrise (et de la virtuosité) des techniques narratives. On a dans tous les cas des lignes de mouvement; la locomotion de l’itinérante fait, trame et active l’environnement, le rendant mobile au fil de son cheminement : la « forêt soudain mobile [est] actionnée par le pédalage ». On a bien affaire à un « façonnag[e] d’espaces » et à une « réalisation spatiale du lieu » (Certeau: 147-148). Dès lors, Victoire n’est pas une « automate ambulatoire, […] absente à elle-même et au monde » (Jérusalem: 149); plutôt, une relation et une interaction se créent entre elle et le monde : « [Elle] se déplace les rangs se déplacent aussi ». Ainsi, Victoire est une itinérante-voyageuse qui, précisément, « se réalise dans le monde sous la forme d’une ligne qui voyage […], le voyageur et sa ligne sont ici une seule et même chose » (Ingold, 2011: 101). Par ailleurs, la description locomotrice abolit les frontières — ces lignes culturelles et épistémologiques de démarcation — entre culture et nature (la forêt est artificielle), entre domus et saltus (l’univers sylvestre est comparé à une maison), entre dedans et dehors : en effet, les fragments des conifères personnifiés, tombés sur la route, sont transformés, dans la langue du texte, en matière à décorer l’intérieur d’une maison. Cette continuité dans les codes culturels (nature-culture; sauvage-domestique; ligne droite-courbe; humain-végétal) suggère un tissage entre des éléments habituellement isolés par la pensée moderne (Citton: 2). De même, géomaîtrisée par l’alignement, la forêt en « rangs parallèles » est en adéquation avec la route caractérisée comme « rectiligne », « plate » et « géométrique ». Mais surtout, la description insiste sur la dimension scripturale16 et picturale du trajet qui est une « infinité de lignes » tout autant qu’« un tableau ». Jouant sur un prosaïsme de la nature (les « déjections », la « moquette » ou les traitements « antitaches et antifeu » connotent des scènes d’intérieur de la vie quotidienne) qui efface toute trace d’un idéalisme pictural, la construction esthétique et géométrique du paysage passe également par une linéarisation associée à un emprisonnement qu’on pourrait qualifier de littératien : les arbres « réduits au servage » sont alignés comme les grilles d’une prison. Ce confinement est une forme d’annonce du possible destin de Victoire, en fuite, entre autres, parce qu’elle craint qu’on la suspecte de la mort de son amoureux17. Le texte opère, d’une part, une conversion à la négative du sens positif attendu (et cliché) du voyage et de la forêt, tous deux liés dans l’imaginaire culturel à la liberté, et, d’autre part, un processus esthético-linéaire agissant comme un cadre qui « découpe » l’espace « naturel » selon des lignes droites. Est-ce une manière de civiliser la nature? Alors que, pour Ingold, « le monde de la nature regorge de lignes et de formes régulières » (2011: 201) — dès lors la description echenozienne ne ferait que reproduire les lignes naturelles de la forêt — , pour d’autres penseurs comme Edmund Leach « la Nature visible et sauvage est un fouillis de courbes aléatoires; elle ne contient aucune ligne droite et peu de formes géométriques régulières. En revanche, le monde de la Culture, domestiqué et fabriqué par les hommes, est rempli de lignes droites, de rectangles, de triangles, de cercles, et ainsi de suite. » (Leach, 1976: 51, cité par Ingold, 2011: 199.) Et suivant ce dernier, on pourrait dire que l’alignement de la forêt contribue à la domestiquer et à l’uniformiser (les conifères ont « abdiqué » leur « indépendance » et leur « identité »). Cette domestication de la nature fait sens au regard du processus (inverse) de liminarisation18 de l’itinérante, dont le récit raconte l’ensauvagement graduel : « hagarde et ruisselante[, elle] semblait sauvage et mutique » (Echenoz, 1997: 70). Ne marchant pas droitement et n’ayant pas une droite conduite (elle dilapide ses avoirs et devient une S.D.F.), Victoire, si elle est en phase avec la route et la forêt, n’en reproduit pas les lignes droites ni les rectitudes : son trajet, qui est bien une trajectoire déviée de vie, s’organise sur les irrégularités et les courbes. Apparaît, dans ce court extrait polysémique, un double mouvement descriptif : l’un du tracé rectiligne qui encadre la scène, découpe l’espace et convertit le site en représentation matérielle et esthétique (le « tableau); l’autre de la ligne sinueuse et mobile qui tisse une interrelation entre le personnage et l’environnement et qu’on saisit également à travers la dimension acoustique de la description. Celle-ci crée des « intensités » (Deleuze: 598) et des lignes de fuite (les « diagonales »)19. Le segment phrastique qui clôt ce système descriptif actualise de surcroît cette double cosmologie linéaire : outre que « les scies mécaniques [qui] sanglotent au loin » sont des outils de l’industrie de la construction des espaces et des structures, qu’elles évoquent la « découpe » des arbres en vue de leur domestication et qu’elles fonctionnent en relation avec la « perception paysagère » du personnage dont le « regard découpe un mouvement perpétuel de perspectives » (Descola, 2013), elles suggèrent, par la personnification, une pensée animiste qui relève du mode d’appréhension spatiale de la ligne active. Cette pensée sauvage fait de la forêt un lieu où s’élaborent des interactions visuelles et sonores entre l’humain (Victoire) et les non-humains (les animaux, les plantes, les objets culturels comme la bicyclette, la route, les scies, etc.). Dans tous les cas, la « dérive sans objectif » (Echenoz, 1997: 89) de Victoire parcourt un monde constitué de lignes enchevêtrées, voire de « lignes de déterritorialisation », de lignes rhizomatiques (Deleuze: 16), plutôt que d’une succession de lieux et d’espaces20.

Au contraire de la binarité somme toute figée proposée par le modèle ingoldien (tel qu’il apparaît en tous cas dans le chapitre III de sa Brève histoire des lignes), la littérature mobilise un imaginaire linéaire composite : le personnage n’est pas unilatéralement pressé ou actif, ses usages de la ligne varient selon les moments de la vie et les environnements. La construction de son identité se fait dans l’exploration des lignes et frontières toujours labiles et toujours aussi culturellement réglées. Le plus pressé des personnages peut devenir, selon les contextes et les récits, attentif aux lignes invisibles du territoire, et vice versa. On comprend bien qu’entre l’itinérant et l’occupant existent des manières hybrides d’être et de faire la ligne.

Lignes de vie : destination et destin (Sautière)

Faisant des lignes de transport (RER, trains de banlieue, métro, autobus, avion, etc.) les points de mire de sa narration, le récit Stations (entre les lignes) de Jane Sautière s’inscrit dans la lignée des textes de la littérature française contemporaine consacrés à la description et à l’arpentage du territoire de la France. Pensons à la célèbre Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Perec (1975) et jusqu’aux livres de Phillipe Vasset (Un livre blanc, 2007) ou de François Maspero (Passagers du Roissy-Express, 1990). Déjà, le titre ambivalent mélange lignes et stations, entre-lignes et points. Or, c’est une des principales questions que se pose Tim Ingold : la vie est-elle « enfermée dans des points » ou se développe-t-elle « sur des lignes » (Ingold, 2011: 137)?

L’écriture sautièrienne allie ces deux cosmologies. La première, qu’on pourrait rapporter aux « stations », relève d’une connexion entre des points (dans la partie initiale du livre, davantage autobiographique). On peut la voir à l’œuvre dans la division du texte en courtes stations arborant le nom d’un lieu, comme la « Gare de Franconville » de l’incipit (Sautière: 11). En début de chapitre, des escales et transits annoncent l’itinéraire qui sera narré dans les pages à suivre, comme « Gare de Courbevoie », « Gare Saint-Lazare », « Notre-Dame-de-Lorette », « Poissonnière » (14) ou encore « Gare de Courbevoie, Montparnasse-Bienvenuë, Vavin » (16). En observant une carte de Paris qui reproduit les lignes de la ville, on comprend que celle-ci est un « réseau de points interconnectés » et que les ronds-points, notamment celui de l’Arc-de-Triomphe, correspondent parfaitement au modèle, dessiné et pensé par Ingold, des connecteurs organisant le réseau de transport. Chez Sautière, les lignes des stations s’actualisent également dans l’alignement des différents types de transport : métro (49-78), bus, (79-88), RER (89-99), trams, trolleys et coche d’eau (101-106), trains de banlieue (107-117), TGV (119-130), avion (131-134), vaporettos, l’ultima spiaggia (135-137), qui forment une grande ligne narrative et pointillée (chaque transport est littéralement une station du texte). Cette manière de transport, où la destination est un lieu d’arrêt, où le chapitre trace une ligne pointillée avec un départ et un terminus, transforme la narratrice en une passagère transportée, c’est-à-dire en une voyageuse, exilée temporairement du monde (Ingold, 2011: 104). Or, le déplacement d’une gare à l’autre dans ce vaste réseau de points interconnectés que sont le métro parisien, le système autoroutier français, etc., est aussi l’occasion d’un retour sur soi et sur sa ligne de vie. La seconde cosmologie, qu’on pourrait qualifier d’entre-ligne, motive des modalités perceptives du cheminement qui n’a plus rien du transit ou de la station et qui n’aboutit pas à une destination : elle offre des portraits des usagers et des descriptions des espaces. Elle correspond davantage (mais pas seulement) à la deuxième partie, plus exographique, voire ethnographique, d’un récit structuré par une narration (active) attentive aux expériences vécues dans les déplacements.

En fait, la trajectoire de la narratrice enchevêtre deux autres cosmologies linéaires. Tout d’abord, les « lignes d’action » : celles-ci évoquent le cycle de vie individuel et « retracent la totalité des mouvements d’un individu sur le plan du présent » (Ingold, 2011: 151). On les reconnaît dans la multiplication des diverses lignes de métro — « ligne 12, Porte-de-la-Chapelle — Mairie d’Issy » (Sautière: 16), « Nation par Denfert (ligne 6) ou Nation par Barbès (ligne 2) » (29) —, de bus, d’autoroute ou de trolley empruntées par la narratrice. Ces lignes font la trajectoire (de vie) narratoriale. Ensuite, les « lignes de transmission » : elles « relient des individus à l’intérieur d’une séquence diachronique — ancêtre-descendant — indépendamment de leur situation dans l’espace » (Ingold, 2011: 151). Évoquant la « chaîne maléfique » (Sautière: 18) et matrilinéaire qui l’unit à un fatum et appréhendant l’existence comme « un destin », la narratrice refait un trajet mémoriel dans lequel le passé familial modélise ses transports. Le récit s’ouvre d’ailleurs sur le « terrible héritage issu de la mort [du] conjoint et [des] enfants » de sa mère, qui achète à Franconville un pavillon longeant la voie ferrée. Dernière d’une lignée maudite, la narratrice est

[…] prise par le récit (tardif et violent) de l’histoire de [s]a mère, mariée avec un homme tuberculeux parce que « tombée » enceinte presque par distraction un soir de noce. […] Quasiment dans le même temps, ma mère est devenue veuve, orpheline, jeune mère et mère d’enfants morts (il n’y a pas de mots pour dire le statut de celle qui n’a pas su maintenir ses enfants en vie). (Sautière: 17.)

Être prise… la locution rappelle le langage de la malédiction et de l’ensorcellement (Favret-Saada, 1985) : elle appelle l’idée d’une série matrilinéaire de malheurs. Le destin se tisse en une intrication de plusieurs lignes de vies et de morts. Retrouvant le « récit » de « ce caveau de famille », recomposant la trame narrative qui constitue la trajectoire funeste de la mère, la fille tente de trouver le (droit) chemin (17). D’où le titre « stations » qui évoque certes les gares de train et de métro, mais surtout le chemin de Croix christique. C’est en quelque sorte à un pèlerinage urbain, représentant un chronotope de la confession territoriale d’une vie passée dans les transports en commun et d’une réflexion sur la société contemporaine, que nous convie ce récit.

Ce pèlerinage suppose une épreuve du corps et de la mémoire, une présence de soi dans les entre-lignes du récit de vie. En revanche, toutes ces traversées citadines, qui forment la première partie du livre, sont l’occasion d’un retour sur le passé et d’un maillage de relations entre les lieux et le temps, voire entre lignes de transport et lignes du temps, organisant une relecture des âges de l’existence de la narratrice au regard des endroits et gares qu’elle a fréquentés (narrativité active). Les stations impulsent l’activité narratrice qui convoque alors les moments marquants d’une vie. Enfance, mariage, nouveaux emplois sont transformés en marqueurs chronotopiques :

Après mon mariage, j’ai rejoint Paris dans un petit studio de la rue de Cléry, qui était desservie par le métro Strasbourg-Saint-Denis, puis j’ai habité un appartement prêté par ma belle-famille pas très loin, rue Martel, ce qui m’a conduite à fréquenter le métro Château-d’Eau. (Sautière : 22.)

Or, l’écriture, dans cette première partie, est elliptique (pressée), saute par dessus des morceaux d’existence pour se concentrer sur les lieux : le passage du studio de la rue de Cléry à celui de la rue Martel, de la station Strasbourg-Saint-Denis à celle du Château-d’Eau, suppose un temps long et un espacement que la phrase pressée supprime, surdéterminant plutôt les points-lieux importants d’une vie. Les traversées urbaines illustrent également « les moyens de transport et les trajets [qui] se déploient selon les déménagements souvent liés à la vie professionnelle » (Sautière: 20). Ce type de déplacements nécessaires (la narratrice travaille en milieu pénitencier) explique la surprésence d’une logique de la ligne pointillée et pressée où la destination (ironiquement, la prison, ce lieu où on ne circule plus) est l’objectif :

En allant régulièrement à la maison d’arrêt de Villepinte, j’ai renoué avec les difficultés de déplacement en Seine-Saint-Denis, il fallait rejoindre la Gare du Nord, prendre le RER B (souvent très chargé et en bien piteux état) jusqu’à Vert Galant, puis attendre un bus (un toutes les heures) pour arriver enfin sur place, dans cette prison en béton, surpeuplée, électrique, longée par l’autoroute proche des pistes de Roissy. (43.)

Le temps du travail où il s’agit de connecter un point de départ (la Porte de la Villette) à un lieu d’arrivée (la prison) en empruntant les lignes les plus rapides orchestre la première partie du récit narré essentiellement au passé. À l’inverse, la deuxième, narrée au présent, organise une temporalité de la retraite active : « Maintenant, je ne travaille plus. […] Je circule maintenant à mes heures […]. » (45.) La narratrice y expérimente autrement et singulièrement les transports « en laissant l’esprit divaguer » et en profitant de la « joie » de la « traversée de la ville » (79). Cette entrée dans une nouvelle temporalité, celle de la suspension de l’activité professionnelle, opère des connexions inédites avec les lignes. Par exemple, la narratrice voyage en autobus : s’il est « à la merci des aléas de la circulation, d’horaires assez fantaisistes, de circuits parfois aléatoires » (79), le bus lui permet surtout de « laisser aller sa tête, sens contraire de la marche, sens de la rêverie » (81). La nature et la vitesse des lignes d’écriture sont en homologie avec la trajectoire destinale.

Le texte fait coexister la succession des stations, rythmée par la narration qu’on pourrait qualifier de « pressée » (l’exemple plus haut aligne cinq toponymes — Villepinte, Seine-Saint-Denis, gare du Nord, Vert-Galant, Roissy — formant des points connecteurs dans une seule phrase), et la déambulation dans et entre les lignes, dynamisée par une narration fluctuante, sinueuse et attentive, reproduisant en quelque sorte le maillage de trajectoires hétérogènes, ou pour le dire avec Sautière, de « trajectoires [qui] se heurtent, se coupent » (53). Ce récit met essentiellement l’accent sur l’expérience du moyen de transport, tout à la fois ligne pressée pour nombre de passagers et ligne active pour la narratrice retraitée prenant des notes sur le vif. Il décrit donc les usagers — souvent présentés en « file statique » dans « les escalators interminables de la ligne 14 à Saint-Lazare » (59) — à l’intérieur des lignes de transport. Ainsi la narration trace un faisceau et un tramage de lignes sous la forme de transports et trajets, et aussi de manières d’être (« être côte à côte à défaut d’être ensemble » (77)), de faire et d’écrire. Parfois, les cheminements sont actifs, ce qu’actualisent les descriptions polysensorielles faisant état d’une adéquation entre l’environnement et la voyageuse (qui n’a rien d’une passagère) dont tous les sens sont mobilisés par le trajet : « Odeur de suint humide, entêtante, persistance ce matin […]. Drôle de bruit dans le métro. […] Sur le quai, à Église-de-Pantin, un vigile noir et son chien-loup muselé. Il fait un froid terrible. […] Serrée si fort dans cette foule […]. » (76). D’où l’adaptation du corps à son milieu et aux modalités particulières du transport :

pivoter quand on est assis côté couloir pour faciliter le passage de la personne qui, placée côté fenêtre, veut sortir; descendre sur le quai, lorsqu’on est proches de la porte et que le métro est bondé, pour laisser passer ceux qui le souhaitent, puis remonter; attendre que tous soient sortis pour entrer dans la voiture; ne pas pousser brutalement (pousser, on est bien obligés); tenir les lourdes portes battantes et je ne parle même pas de laisser un siège à celui qui en a manifestement besoin. (62.)

L’énumération des verbes d’actions corporelles (pivoter, asseoir, faciliter le passage, sortir, descendre, laisser passer, remonter, entrer…) indique les habitus du corps en public ainsi que les mouvements de force (pousser, tenir) qui relèvent des techniques du déplacement21. Si tout le corps de la narratrice « est sur le qui-vive, attentif aux innombrables indices qui, à tout moment, peuvent l’inciter à modifier sa position » (Ingold, 2011: 105), en revanche, l’écriture, avec sa syntaxe saccadée, reproduit la cadence de la ligne pressée (la structure phrastique de la description polysensorielle évoquée plus haut constitue un bon exemple). Coexistent alors au sein de la phrase, dans sa forme et dans son contenu, les deux cosmologies linéaires. Les itinéraires oscillent souvent entre style pressé et éthos actif, comme si les lignes rapides du TGV influaient sur le style scriptural, réduit à une énumération de choses vues sans ce fil conducteur central qu’est le verbe :

On avance vite vers la montagne. Les bancs de brume coulent, glissent dans les vallées, dans chaque trouée. Une neige fondue, lourde, tombe. Un village en arc de cercle dans la colline. Apparition du lac et de ses roseaux, laiteux et lumineux. Une ligne blanche très précise sur l’eau à la sortie du tunnel, les couleurs changent, le vert apparaît, les oiseaux sont posés, noirs, sur l’eau.

Vers Lausanne. Plaques de neige, soleil, lumière, pellicules gelées par endroits sur les eaux dormantes, fendues en rosace. Villages et montagnes en ligne d’horizon […]. (125.)

Pourtant, la disparition du verbe, créant l’effet d’une avancée rapide, n’empêche pas la narratrice d’appréhender pleinement l’environnement :

TGV vers Mâcon. Je suis tellement bien que le trajet me paraît court. Pupilles rétrécies par le jaune du colza, défilement du paysage, petits champs bordés d’arbres fruitiers en fleurs, futaies denses, chemins forestiers, bosquets, tout ce qui est distingué malgré la vitesse du train et la lenteur de la rêverie. Colzas jaunes, comme la vie jeune et comme le soleil absent du printemps pluvieux, qui soignent mon stress urbain. Vaches collées au sol par le museau.

Par la fenêtre, je vois avec surprise les blés fauchés. C’est bien l’époque […]. (127.)

Le TGV avance en ligne droite sur les rails « vers Mâcon », il traverse les espaces en fendant l’étendue, pendant que la narratrice saisit pleinement le paysage. La météosensibilité narrative, c’est-à-dire l’attention portée au passage des saisons, aux changements de température22, au cycle de la nature, est une des marques concrètes d’une description intensive du paysage.

Les lignes narratives peuvent emprunter plusieurs voies : destin et lignée, station et réseau, vitesse ou lenteur, trajet dans l’environnement ou dans le moi (parcourir les souvenirs, les lieux passés, etc.). Transport et destination sont explorés par le texte plurilinéaire de Sautière.

***

Les cultures linéaires exercent des effets sur la langue du texte et, anthropologiquement, motivent des usages préférentiels de constructions phrastiques et narratives. La théorie ingoldienne invite à penser la narrativité contemporaine selon ces diverses lignes, qui, en fonction des cultures, des histoires et des récits, sont toujours axiologisées et dialogisées. Deux pôles et deux langages anthropologiques de la ligne polarisent les œuvres étudiées dans le cadre de notre chantier. D’un côté, le récit « actif » met en place une narrativité davantage axée sur la pensée relationnelle du meshwork, dans laquelle le texte est compris comme un univers ouvert, en construction, constitué de lignes entrelacées et entrecroisées —, qui rappelle ces « échappées hors du texte » dont parle Eco et qu’il nomme, avec justesse, les « promenades inférentielles » (1985: 151). Cette narrativité est comme un nœud de fils tissés et tramés à travers divers cheminements (ceux du narrateur, du personnage, du lecteur23). De l’autre, le récit « pressé » présente une narrativité structurée par un réseau discontinu, par le fragment ou la station. Mettant l’accent sur la pensée connective du network, ce type de textes, formés d’une série de points interconnectés, constitue un monde fermé et codé vers une destination (Ingold, 2011: 122). Toutefois, les (grandes) lignes du récit ne sont jamais totalement actives ou pressées, droites ou arquées, attentives ou précipitées; elles provoquent des séquences narratives et des segments descriptifs modulés par des logiques plurilinéaires qui s’enchevêtrent les unes aux autres, et qui modélisent des modes singuliers de connaissance et d’agencement des environnements et des événements. Dès lors, on ne peut réduire, comme le fait Ingold, le texte écrit à un transport et la structure narrative (plot) à l’équivalent littéraire « de l’itinéraire du touriste » (2011: 122). Les lignes d’écriture sont plutôt rhizomatiques : elles tissent et intriquent des imaginaires lisses, striés, actifs, pressés, sinueux, fragmentés et droits. Qu’elles ne soient pas de même nature et qu’elles ne relèvent pas du même régime d’historicité24 ne les empêche pas de coexister au sein de certains récits, qui combinent, selon diverses configurations, des traits caractéristiques de la linéarité active et des traits spécifiques de la linéarité pressée.

Les récits (ici étudiés) sont certes attentifs à cette reconfiguration anthropologique qui voit la diffusion massive des mo(n)des pressés et fragmentés de la société moderne et contemporaine. Cette mutation majeure transforme les univers fictionnels et scripturaux jusque dans leurs textures narratives et leurs imaginaires culturels. Toutefois, n’imposant pas une pratique monologique de la ligne, les œuvres insistent sur la polylinéarité textuelle et sur le conflit de cosmologies linéaires, et, dès lors, érigent une forme de résistance, rusée, sensible, perceptive, improvisée, à l’égard des segmentations, conditionnements et impératifs de la modernité et de la postmodernité capitalistes.

- 1. L’ethnocritique travaille à l’articulation d’une poétique du texte et d’une ethnologie du symbolique. Elle s’intéresse à l’hétérogénéité culturelle (cultures populaire, savante, orale, écrite, linéaire, littératienne, etc.) dans l’unité formelle de l’œuvre. Pour plus de détails, on pourra consulter le site www.ethnocritique.com.

- 2. Nous avons choisi d’étudier ces œuvres également parce que leurs cadrages génériques sont variés (le premier, composite, relève de l’essai-récit; le second est une fiction; le dernier est une autobiographie), ce qui permet de saisir la dimension heuristique de certaines de nos hypothèses.

- 3. Pour un excellent résumé de l’écologie ingoldienne, voir Citton (2012). Voir également Fraenkel (2012), qui émet, sur la question de la linéarité de l’écriture, quelques réserves fondées.

- 4. En fait, il y a chez Ingold une panoplie de lignes : fils, traces, coupures, pliures, fissures; lignes droite, fragmentée, sinueuse, topique. Et on retrouve dans sa théorie trois types de mouvement organisant le monde : longer (along), traverser (across) et surplomber (up). Voir aussi Citton (4-5).

- 5. Pour une autre forme de résumé schématique, on se reportera au travail de Camille Videcoq (2015). D’autres catégories pourraient s’ajouter à ce tableau, comme celle de la temporalité : « active », qui relève de la « maîtrise du risque », et « pressée », qui relève de la « maîtrise du certain » (Ingold, 2011: 210); ou encore, celle de la lecture : « itinérante » par opposition à « saccadée ». De même, Ingold associe le récit oral et l’écriture manuscrite (par exemple le croquis) à une pratique « active » alors que la structure narrative et l’écriture tapuscrite forment une textualité et une matérialité « pressées » (2011: 119-121).

- 6. Le narrateur poursuit : « Ce qui importe n’est pas la vitesse à laquelle on se déplace, en terme de ratio entre une distance et une durée, mais plutôt que le mouvement soit en phase, ou en accord, avec les mouvements d’autres phénomènes du monde habité. » (134.)

- 7. Comme l’écrit Ingold, « si la “ligne” est à l’origine un fil plutôt qu’une trace, le “texte” aussi a commencé par être un entrelacs de fils avant d’être une inscription de traces. En Latin, le verbe “tisser” est texere, dont sont dérivés les mots “textile” et — transitant par le terme français tistre — “tissu”, un terme qui renvoie à une étoffe délicatement tissée composée d’une myriade de fils entrelacés. » (2011: 84.)

- 8. Sur ces différences, voir Ingold (2011: 89).

- 9. « Habileté » (skill) au sens où la définit Ingold, à savoir « l’ensemble du système de relations constitué par la présence de l’artisan [ajoutons ici l’écrivain] dans son environnement » (cité et traduit par Citton: 8).

- 10. Comme l’appelle Citton (7).

- 11. Voir aussi sur ce sujet Michel de Certeau, qui s’intéresse au « phrasé spatial », et qui fait de l’asyndète une « figure cheminatoire » créant « des absences dans le continuum spatial », « défai[sant] la continuité et déréalis[ant] sa vraisemblance » (153).

- 12. Comme l’écrit Ingold, « contrairement à l’itinérant qui avance avec le temps, le passager transporté fait la course contre lui » (2011: 135).

- 13. À l’inverse du parcours de Kastner, dans Les Grandes blondes, qui lit sa carte Michelin 58 en fonction d’impératifs touristiques. La carte sert à programmer le temps de déplacement : « Dressant le circuit des jours à venir, Jean-Claude Kastner fit se joindre au crayon rouge, à même la carte routière, les agglomérations qu’il faudrait visiter. Une fois celles-ci reliées par une ligne brisée, comme dans les jeux de magazines, le parcours ne dessinait pas de figure identifiable et cela déçut distraitement Kastner. » (Echenoz, 2006: 13.)

- 14. Victoire « semblait ne plus même trop savoir, quand on la prenait [en auto-stop], dire sa destination » (Echenoz, 1997: 97).

- 15. Echenoz compare lui-même l’utilisation qu’il fait des temps verbaux à la boîte de vitesses d’une voiture (Jérusalem: 95-96).

- 16. Christine Jérusalem souligne précisément que « la polysémie du mot ligne pourrait inscrire le cheminement de Victoire dans une réalité plus typographique que référentielle » (67).

- 17. Que ce destin ne soit pas actualisé dans la suite du récit ne l’empêche pas d’être signifiant ici. Rappelons également que les déplacements de la jeune femme sont comparés, dans la citation analysée plus haut, à un « trajet brisé d’une mouche enclose dans une chambre » (63).

- 18. Usage dérivé du mot et du concept « liminaire » de Victor Turner : « the period of margin or “liminality” as an interstructural situation », au sens d’une « in-between structural position » (1967: 93). Sur cette notion importante en ethnocritique, voir Scarpa (2009) et Ménard (2017).

- 19. « Le paysage acoustique n’est pas une surface comme le paysage visuel, c’est une sphère qui se déploie de façon identique dans toutes les directions à partir de l’auditeur […]. » (Descola, 2013).

- 20. D’où l’image du cercle qu’impose, selon Jérusalem, la narration d’Un an avec ses effets de miroir et de correspondances (138-139). L’image du nœud ingoldien ou encore celle du rhizome deleuzien seraient à notre sens plus appropriées, car Victoire active l’espace par ses déplacements, elle n’évolue pas dans un réseau de transport fondé sur les connecteurs et les lignes droites, elle fuit par des lignes qui ne cessent de se renvoyer et de se tisser les unes aux autres.

- 21. Autre exemple : « Huit heures vingt-cinq, Gare-de-l’Est vers Montparnasse, c’est l’heure de la grande mêlée ouverte. Un imbécile derrière moi oppose à la situation sa poussée venimeuse et la dureté de son corps raidi, alors que seule une certaine élasticité peut nous rendre la situation plus vivable, encastrés les uns dans les autres comme nous le sommes. » (Sautière: 64.) Ici, c’est le rendement du corps en fonction de la optimisation spatiale qui est souligné.

- 22. « Certaines lignes sont chaudes et d’autres froides, je suis dans une ligne chaude, la ligne 11. Il me semble que la profondeur doit jouer un rôle dans leur température. Pourtant, la ligne 14, très profonde, est froide. » (Sautière: 64.)

- 23. Citton et Walentowitz élargissent en effet la théorie ingoldienne à une théorisation de la lecture : « certains modes de lecture relèvent du transport (je consulte la table des matières et je saute directement au chapitre correspondant à mes attentes), tandis que d’autres modes de lectures relèvent du cheminement itinérant (je prête attention à tout ce que je trouve au fil des pages, sans savoir où cela me conduira) » (12). Notons que Gloire, dans Les Grandes blondes, « lisait méthodiquement, sans sauter ni retenir la moindre ligne » (Echenoz, 2006: 135).

- 24. Dans le dernier chapitre de son livre, Ingold étudie la ligne sinueuse et la ligne fragmentée au regard de la ligne droite qui marquent trois moments dans l’histoire de l’humanité et surtout trois cosmologies et manières d’appréhender le monde : la ligne active et sinueuse serait topique; la ligne droite et utopique serait l’« icône virtuelle de la modernité » (Ingold, 2011 : 197); et la ligne fragmentée et dystopique serait « icône de la postmodernité » (218).