Dans le discours actuel1, l’aliment, la cuisine et la gastronomie sont omniprésents2. Le fait alimentaire prend souvent l’allure d’une sorte de thème apolitique, consensuel et réconfortant, qui rassemblerait une collectivité idéalisée autour de valeurs inoffensives partagées sans débat. Or le caractère hégémonique de cette représentation peut surprendre car, dans les faits, le sujet n’a rien de neutre. L’aliment est au contraire imbriqué dans les diverses formes du pouvoir qui traversent et structurent le social. Il ne peut être pensé hors des forces économiques, des influences médiatiques, des discours du savoir et de la technique, des rapports de classe et de genre, des hiérarchies culturelles ou du politique. Mais s’il est doté d’un fort potentiel idéologique ou normatif, cela le rend aussi apte à porter des enjeux critiques vitaux. En soi, cet étrange décalage entre les représentations et les pratiques mérite qu’on s’y attarde.

C’est en partie sur le fond de ce constat que les études gastronomiques (parfois désignées par les expressions « études sur l’alimentation », « études du fait alimentaire » ou « food studies ») se sont développées rapidement dans les vingt dernières années. D’abord associées au champ des études culturelles britanniques ou américaines, elles se sont graduellement autonomisées tout en gardant une identité pluridisciplinaire liée aux sciences humaines (histoire, ethnologie, sociologie, psychologie, philosophie, sémiotique, etc.). Cette interdisciplinarité pourrait les réduire au sujet qu’elles explorent, les confiner à un champ avant tout thématique. Cependant, les études gastronomiques reposent sur des principes théoriques fondateurs. Le premier est certainement que l’alimentaire est un « fait social total » (Mauss) qui touche à tous les aspects de l’existence et les agrège en faisceaux significatifs qu’il est possible de conceptualiser; pensons à des sujets comme la relation de l’être humain au cosmos, le lien nourricier, le rapport à la violence, la conception du corps et du genre, les rites familiaux, sociaux ou religieux. Un second principe concerne l’importance du symbolique dans l’expérience humaine, ce régime cognitif par lequel l’être structure le monde qu’il habite. On conçoit bien que toute pensée sur l’aliment engage forcément ce régime, puisqu’elle mobilise non seulement l’organique ou le biologique, mais les rituels, les représentations, les croyances.

L’efficacité des représentations de l’aliment dans l’imaginaire social contemporain, et le goût que celui-ci semble y trouver, repose peut-être en partie sur leur codification narrative. En effet, c’est souvent sous la forme de récits que se présente ce thème — innombrables sont les récits de l’aliment, pourrait-on dire pour paraphraser le fameux incipit de Barthes (7). L’imagination s’emballe quand une émission de télévision montre le processus qui mène de la fabrication d’un repas à sa consommation (on goûte à la fin!), quand un chef compose son menu comme un voyage autour du monde, quand le discours diététique réitère les conséquences qui guettent le mangeur de sucre, quand une publicité fantasme la trajectoire de la patate, du champ au sac de croustilles… Parmi ces récits, certains sont familiers et convenus, instrumentalisés par des normes sociales souvent réductrices et idéologisées, ou encore par les codes d’un storytelling ramené à son efficacité marchande. Mais d’autres récits revendiquent une dose de liberté, usant des formes esthétiques pour raconter autrement l’aliment. Ce sont ces enjeux que nous avons choisi d’explorer dans ce dossier. Il y est question de récits gastronomiques variés où se croisent les formes et les codes de la littérature et des arts, du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias, ainsi que les perspectives des sciences humaines. L’analyse de ces productions permet de mieux comprendre l’ascendant du discours gastronomique, mais aussi de mettre au jour une certaine polyphonie qui peut, parfois, venir ébranler les consensus.

C’est que le récit, tout en générant son ordre propre de contraintes, ouvre aussi des possibles. Au chapitre des contraintes, certaines sont évidentes. Dans la Poétique, Aristote indique que l’action de toute « fable bien constituée » doit comporter « un commencement, un milieu et une fin » (chap. VII, « De l’étendue de l’action »). Cette remarque n’est pas si triviale qu’elle peut le paraître à première vue : le récit suppose un choix, un cadrage, un découpage dans la matière spatio-temporelle qu’il évoque. Dans cet esprit, Ricœur pose que tout récit s’élabore par la mise en intrigue d’un réel hétérogène et par une forme de configuration temporelle (voir aussi Audet et Xanthos). La définition d’Aristote signale par ailleurs que le récit modifie sa donnée initiale, transforme des contenus pour arriver à un état final qui s’impose comme point d’aboutissement ou moment d’arrêt provisoire. Cette conception transformative a essaimé dans la rhétorique classique, puis dans la théorie structurale, et on la retrouve de nos jours dans toutes les boîtes de communication de la planète. Le récit suppose aussi — et encore là Aristote et les traditions subséquentes en évoquent la nécessité — des personnages. Sujets de l’action, engagés dans des quêtes, dotés de valeurs, les personnages incarnent et agissent le récit et ses modifications (voir Greimas, 1986 [1966]; Hamon, 1972 et 1983; Jouve). Grâce à eux, l’action s’articule dans des figures, met en jeu des combats axiologiques. Et, grâce à eux, le récit se présente comme une quête, réussie ou non, comme un processus transformateur positif ou négatif. On n’a qu’à penser, dans le registre alimentaire précisément, à la célèbre analyse de la soupe au pistou de Greimas (1983 [1979]), qui insiste justement sur cette dimension de transformation qualitative des séquences d’actions, laquelle donne élan et sens à tout récit.

Le récit requiert donc ces deux aspects — transformation des contenus dans le temps et mise en jeu de personnages engagés dans une quête — et ne peut exister sans eux. Mais il est aussi, plus librement pourrait-on dire, un jeu, une forme, une singularité discursive qui repose sur la mise en œuvre du symbolique, c’est-à-dire toute cette strate de notre existence qui nous constitue imaginairement et structure notre rapport au monde : rites et rituels, visions du monde, représentations, croyances. Cela explique peut-être pourquoi le discours gastronomique adopte volontiers la forme du récit, car l’aliment, les pratiques culinaires et le repas sont des objets éminemment traversés par ce symbolique. Pour le dire avec cette phrase (trop) souvent reprise : pour être comestible, un aliment ne doit pas seulement être bon à manger, il doit aussi être « bon à penser » (Lévi-Strauss: 132). Dès lors, nous sommes enclins à concevoir l’aliment, les pratiques culinaires et le repas dans des cosmogonies complexes au sein desquelles s’incarne et se développe notre imaginaire. L’aliment qui me donnera de la force ou qui m’apaisera, le mets consolateur que je veux servir à mon enfant difficile, le produit malsain qui risque de m’empoisonner, le type de repas que je dois prendre lors d’un grand événement, tous ne trouvent leurs pouvoirs que dans cette injection de symbolique. Le récit de l’aliment suscite alors une relation au monde concrète, charnelle, mais aussi puissamment imaginaire.

Qu’il s’agisse de narrations idéologisées de manière limitative et contraignante, exempla moralisateurs ou mises en garde diététiques, ou d’autres histoires qui, au contraire, racontent sans chercher à convaincre, partent en exploration sur le terrain ludique, esthétique ou critique, il demeure fascinant de chercher à comprendre ces fables modernes. Ce dossier s’appuie sur la notion d’imaginaire afin d’envisager de façon originale des représentations culturelles et esthétiques de l’aliment à la lumière d’un cadre théorique véritablement interdisciplinaire, où se trouve mise en valeur la contribution des études littéraires au champ des études gastronomiques. En s’attardant à des formes et à des médias variés — livres de recettes, littérature, télévision, blogues, arts visuels et performance —, les contributeurs cherchent à envisager le fait alimentaire à partir d’une posture critique opérant, dans une certaine mesure, en décalage par rapport aux foisonnants discours ambiants sur le sujet. Les productions culturelles et esthétiques sont des interprétants par excellence de l’imaginaire, qu’elles lisent et produisent tout à la fois. Elles appartiennent précisément au registre du symbolique, dont elles représentent dans certains cas les formes les plus achevées et les plus individualisées. Les récits contemporains de la gastronomie, ou les lectures critiques que l’on peut en faire, reprennent ou détournent des codes associés à la tradition culturelle des arts de la table. Ils interrogent, à partir d’une pluralité de points de vue, divers enjeux relatifs à la nourriture, laquelle peut être disponible en abondance ou manquer cruellement, convoquer des exigences éthiques, être liée à des rapports de domination, à des interdits ou à des transgressions, susciter sensations et affects, ou être au cœur de dérèglements comme les troubles alimentaires.

Certains collaborateurs s’intéressent ainsi au récit de l’aliment envisagé comme marchandise : Jean-Pierre Hassoun aborde la dimension narrative de l’emballage de la feuille de brick en France entre 1973 et 2015 en tant que biographie de l’aliment racontant « l’industrialisation de la tradition » et l’influence de « la gastro-gentrification ou du gastro-libéralisme ». Olivier Parenteau traite de la représentation désenchantée du supermarché, à la fois sinistre et fascinant, dans les poèmes « Sur les supermarchés » (1991) de Jacques Réda et « Hypermarché — Novembre » (1992) de Michel Houellebecq. D’autres auteurs s’intéressent encore aux récits de la recette de cuisine. Edwidge Crucifix, établissant des continuités entre les écrits féminins de l’entre-deux-guerres et les blogues contemporains, envisage ces recettes comme des « fantasmes de lecture » nourrissant l’imaginaire avant de prendre forme dans la pratique. Olivier Roger propose quant à lui une réflexion sur la transmission des recettes dans les « émissions culinaires narratives » comme Julie cuisine (2004-2005), Allô Sophie (2008) et Dans la peau d’un chef (2013-2016), où sont conjugués les registres narratif et démonstratif.

Autre élément thématique vers lequel convergent un certain nombre d’articles : l’ingestion réelle ou métaphorique de la chair, qu’elle soit animale ou humaine. Si Geneviève Sicotte examine la gastronomie cynégétique qui met en avant un imaginaire vitaliste et masculin de la cuisine, Sophie Horth propose une étude transmédiatique (livres, films, série télé) du personnage cannibale Hannibal Lecter, qu’elle présente comme un monstre ou un être supérieur, similaire au surhomme nietzschéen, s’adonnant à des transgressions rituelles. Mélanie Boucher, étudiant la représentation de la Dernière Cène, souligne « la présence duelle de la nature morte et du tableau vivant dans le moyen métrage La Ricotta (1963) de Pier Paolo Passolini », lequel préfigure l’utilisation de la nourriture dans le tableau vivant de l’art performatif contemporain, notamment chez Vanessa Beecroft. Fanie Demeule propose pour sa part une lecture du récit Biographie de la faim (2004), envisagé à travers le prisme de l’anorexie, qui constitue un principe organisateur du matériau littéraire chez Amélie Nothomb.

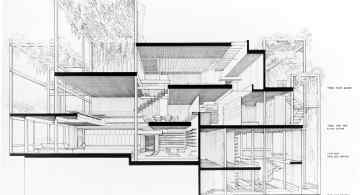

L’espace Contrepoints du numéro comprend par ailleurs cinq portfolios dans lesquels sont présentées les œuvres de créatrices et de créateurs dont la démarche entre en résonnance avec la thématique du dossier3. L’artiste multidisciplinaire Sandra Lachance, dont les clichés de la série Une nuit au port (2011) forment la signature visuelle du numéro, propose, pour son projet À mon dernier repas (2012), la photographie de sujets dans des mises en scène codifiées de leur ultime festin, qu’ils sont invités à envisager de façon positive. Le second portfolio, consacré au duo d’artistes Doyon/Demers, socio-esthéticiens et ouvriers « indisciplinaires », présente des vues de l’installation Prenez et mangez (2012), œuvre sculptée sur le thème de la théophagie évoquant la crucifixion d’une figure christique formée d’un squelette de plastique et de viandes fumées. Avec sa série de photographies The Pig That Therefore I Am (2010), l’artiste et exploratrice urbaine Miru Kim confronte les relations changeantes entre l’humain et l’animal en accolant, dans des élevages industriels états-uniens, sa peau dénudée à celle de cochons destinés à la boucherie, qui apparaissent soudain comme des semblables. Le quatrième portfolio présente des traces (photo et vidéo) de la performance Make a Salad (2012 [1962]) d’Alison Knowles, l’une des membres fondateurs de Fluxus; dans cette œuvre, l’apprêt collectif d’une salade sur la High Line de New York invite à une réappropriation célébratoire du quotidien. L’artiste plasticien belge Wim Delvoye subvertit quant à lui les pratiques muséales sur un mode parodique par ses diverses itérations de l’installation Cloaca (2000-2010), machines digestives générant, par une suite de transformations physico-chimiques, des fèces qui sont ensuite vendues en tant que productions artistiques.

Invitation à découvrir ou à repenser les récits contemporains de l’alimentation, le dossier « Raconter l’aliment » souhaite mettre en valeur la spécificité de la recherche qui se fait au Québec dans le domaine des études gastronomiques et initier un dialogue sur les échanges disciplinaires possibles et souhaitables au sein des arts, des lettres et des sciences humaines autour du thème alimentaire, dont l’importance fait depuis quelques années déjà l’objet d’une reconnaissance institutionnelle dans les universités nord-américaines et européennes.

- 1. Cette recherche a été financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Les responsables du dossier souhaitent remercier pour leur contribution Jérôme-Olivier Allard, Jasmin Cormier-Labrecque, Elaine Després, Vincent Lavoie, Andréanne Pierre, Sébastien Roldan, Andrée-Anne Tardy et les évaluateurs anonymes.

- 2. La gastronomie ici ne se restreint pas qu’à la haute cuisine, mais peut être conçue comme « l’ensemble des pratiques et des représentations partagées par un groupe à propos de l’acte alimentaire » (Aubertin et Sicotte: 4).

- 3. Notons que trois de ces œuvres (Lachance, Doyon/Demers, Kim) ont été présentées dans le cadre d’ORANGE, l’événement d’art actuel de Saint-Hyacinthe, 4e édition sous le thème Les Mangeurs (2012), commissariée par Ève Dorais, Véronique Grenier et Eve Katinoglou.