En 1665, Robert Hooke publie le portrait d’une mouche vue à travers la lentille de son microscope dans son ouvrage Micrographia; les contours de l’œil, représenté en gros plan, se confondent avec le cadrage de l’image. Dans un certain nombre de peintures européennes de la Renaissance apparaît une mouche en trompe-l’œil (Chastel, 1984) : la mouche représentée grandeur nature semble sortir du cadre de l’œuvre, elle évoque « la capacité de la peinture à tromper les yeux en faisant venir un détail de l’image vers le spectateur, comme s’il sortait du plan du tableau » (Arasse, 1992: 80). En 2012, l’installation de Michel Blazy Bar à oranges, exposée au Plateau à Paris, est constituée de colonnes de peaux d’oranges laissées là par le public invité à se faire des jus. La matière organique en décomposition est couverte de moisissures et de mouches, bien réelles, qui occupent l’espace et, à l’instar des spectateurs, participent au dispositif de l’œuvre. Dans ces exemples, le spectateur perçoit la mouche à travers des dispositifs plus ou moins frontaux et immersifs : soit il fait face à la mouche représentée sur le tableau, soit il se trouve avec l’insecte au sein de l’espace d’exposition.

Le regard sur l’animal et sur le non-humain a longtemps pris comme référence et comme mesure le sujet humain. Chez Aristote et Edmund Husserl, la différence entre l’humain et l’animal est une différence de degré (Dastur, 2012: 5-6), chez Martin Heidegger, elle est une différence de mode d’être (10). Dans la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty, l’intercorporéité reconnecte au contraire les corps — humains et non-humains — et suggère l’« insertion réciproque et entrelacs de l’un dans l’autre » (1988 [1964]: 180). Chaque corps — voyant et vu — est ainsi « contenu dans le grand spectacle [du visible] » (180). Chez Gilles Deleuze et Félix Guattari, le devenir-animal affirme la différence de l’humain et de l’animal sans la division et évoque une déterritorialisation des corps (1980).

Le projet moderne occidental de connaissance et de représentation du monde suggère une discontinuité ontologique entre les sujets et les objets, une mise à distance de l’humain avec le non-humain. La modernité accorde une position centrale et d’autorité au sujet humain face à l’animal : ce point de vue anthropocentriste produit un modèle de présentation de l’animal et de l’œuvre d’art dont « le musée a fourni un cadre privilégié » (Normand, 2014). La création des musées publics accompagne le développement et la rencontre de nouvelles disciplines telles que la biologie, l’anthropologie ou l’histoire de l’art (Bennett, 1995: 75) et démocratise les nouvelles représentations produites. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, les expositions universelles inscrivent l’animal et sa représentation dans un système de classification et de mise en ordre du vivant (Corbillé et Fantin, 2020). Or depuis le XXe siècle, le concept d’Anthropocène exposant « le mouvement par lequel l’histoire humaine rencontre le temps géologique » permet, selon l’historien de l’art Vincent Normand, de mettre à nouveau en lumière « un réseau de continuités là où la modernité occidentale a imprimé de grandes discontinuités », de repenser l’histoire des dispositifs d’exposition et des regards suivant une nouvelle échelle (2014).

Les médiums d’observation, de représentation et de monstration de la modernité dont nous héritons ont certes évolué, mais le regard asymétrique entre le spectateur et l’animal, réel ou représenté, persiste. Les instruments d’observation — employés aussi bien dans les sciences que dans les arts visuels — permettent d’ajuster ce regard sur le monde en changeant à souhait l’échelle et le cadrage (microscope, télescope), et en inspectant l’intérieur ou l’extérieur des corps (dissection, imagerie par résonance magnétique). Les dispositifs techniques de reproduction permettent la projection et l’enregistrement de l’image du vivant sur des surfaces d’inscription (la chambre noire, l’appareil photographique) ou dans des espaces tridimensionnels (hologramme). Cabinets de curiosités, musées, zoos, cirques ou dioramas, les dispositifs de monstration donnent à voir une figure animale décontextualisée, dans des mises en scène plus ou moins réalistes, et présentée de façon frontale (gravure, peinture, schéma) ou immersive (installation, réalité virtuelle, enregistrement sonore).

Pour repenser l’asymétrie des regards entre humains et non-humains dans l’expérience esthétique, plusieurs difficultés se présentent. Il convient tout d’abord de considérer « la résistance qu’oppose à l’idée de réciprocité la dissymétrie originaire qui se creuse entre l’idée de l’un et l’idée de l’autre » (Ricœur, 2004: 225). Il est également nécessaire de prendre en compte la part invisible du vivant, celle qui se dérobe au regard et résiste au savoir. En effet, la reconnaissance de l’animal inclut aussi « ce qui en lui échappe radicalement à notre compréhension » (Dastur, 2012: 16). Il s’agit enfin de prendre en compte les difficultés que pose l’anthropomorphisme inhérent à la tradition philosophique et épistémologique pour pouvoir imaginer de nouvelles formes de rencontres. Selon les théoriciens du réalisme spéculatif — courant de la philosophie contemporaine auquel appartient le philosophe Graham Harman dont le travail nous intéresse particulièrement ici —, l’humain doit sortir de toute position anthropocentriste et toute forme de corrélationisme puisque la « relation Homme-monde n’a aucun privilège » (Harman, 2015 [2010]: 133). Le spectateur doit donc « sortir du piège à mouches » wittgensteinien (Wittgenstein, 2014 [1953]: 154) et postuler l’existence d’une réalité indépendante de toute subjectivité humaine.

Dans quelle mesure l’expérience esthétique de l’animal peut-elle produire une forme de rencontre non anthropocentriste? S’appuyant principalement sur des recherches en esthétique et en théorie de l’art, cet article examine les jeux de reflets à l’œuvre entre les humains, les animaux et certaines représentations animales. Il met en perspective l’idée développée par Graham Harman selon laquelle le spectateur et l’œuvre d’art constituent un nouvel objet qui les inclut tous deux. Cet objet immersif incite le sujet humain à ajuster, le temps de l’expérience esthétique, son regard sur l’animal et à envisager la forme dialogique de leur rencontre.

Réflexion

Les lignes qui suivent proposent un cadrage initial sur les jeux de reflets qui se produisent entre les humains, les animaux et les représentations de ces derniers. Elles invitent à reconnaître, à la suite de la théoricienne politique et philosophe Jane Bennett, « the agentic contributions of nonhuman forces (operating in nature, in the human body, and in human artifacts) in an attempt to counter the narcissistic reflex of human language and thought. » (2010: xvi) Elles soulignent également le pouvoir d’agentivité des humains comme des non-humains (l’animal et l’œuvre d’art) pour penser les jeux de regards entre observateurs et observés.

Écarts et proximité

Les animaux et les représentations artistiques interrogent, dans leurs champs respectifs, le regard que portent les humains sur le monde et sur eux-mêmes. Selon les sociologues Dominique Guillo et Catherine Rémy, « lorsqu’il est question des animaux, il est toujours question, plus ou moins directement ou en creux, du fondement même des sciences humaines. » (2016) Et pour le philosophe Pierre Guenancia, la peinture est « d’abord la conscience du regard par lui-même » (2015: 353). Ainsi, autant l’art que les animaux travaillent les écarts entre le sujet et le monde ou le non-humain; ils conduisent à prendre la mesure de leurs (dis)continuités et interrogent le seuil imperceptible de l’humanité, sa « finitude propre » (Dastur, 2012: 16). Ils suggèrent simultanément une proximité et une distance avec l’observateur humain. En effet, l’animal possède un héritage et des traits communs avec l’humain tout en demeurant une figure de l’altérité. De même, toute représentation artistique et les images mentales qu’elle produit connectent le sujet avec le réel tout en maintenant un écart. En ce sens, la représentation artistique de l’animal suppose une double réflexion : en tant que médium, elle fait le lien entre le sujet et le réel et soulève des questionnements perceptuels, esthétiques et ontologiques; en tant que contenu, elle fait le lien entre l’humain et le non-humain et soulève des questionnements biologiques, éthiques et épistémologiques.

La représentation animale peut produire des effets de ressemblance avec l’humain. Les analogies et les jeux de renvois interrogent aussi bien les rapports entre espèces humaines et animales que les rapports entre le corps et l’esprit des êtres vivants. Dans les théories physiognomoniques, un lien direct existe entre les traits physiques et le caractère d’un être vivant. Au XVIIe siècle, dans ses dessins sur l’expression des passions, Charles Le Brun s’inspire de la physiognomonie et élabore des analogies formelles entre les figures humaines et animales. Dans L’expression des émotions chez l’homme et les animaux (1872), la démarche darwinienne « est motivée par une approche évolutionniste des expressions émotionnelles en termes de continuité entre les diverses espèces animales. » (Christophe, 1998) Dans son essai Par-delà nature et culture, Philippe Descola distingue quatre modes d’identification (animisme, naturalisme, totémisme, analogisme), chacun décrivant un type particulier de relation entre humains et non-humains basé sur des similitudes et des différences de leur intériorité et de leur physicalité (2015 [2005]).

Anthropomorphisation et zoomorphisation de la représentation

Les représentations artistiques se voient attribuer des qualités formelles et comportementales de l’humain ou de l’animal : elles sont des espaces-temps de la rencontre et de la métamorphose, des lieux de transition et de médiation entre le devenir humain et animal. Formellement, la production d’œuvres permet la représentation de l’humain et la création d’artefacts anthropomorphes. Par ailleurs, artistes, théoriciens de l’art et récepteurs peuvent attribuer des qualités proprement humaines aux représentations, qui deviennent ainsi de véritables sujets et agissent sur le spectateur. Pour l’anthropologue Alfred Gell, ils sont des « agents sociaux » et des « médiateurs concrets dans les processus sociaux » (2009 [1998]: 9 et 8). Les objets d’art sont considérés « comme des acteurs vivants » (Bredekamp, 2008: 2) et des protagonistes de l’expérience esthétique. Les images possèdent des désirs selon Mitchell (2005) et les objets d’art semblent animés par une intériorité selon Bredekamp : une « force latente reposant dans l’artefact même » (2015 [2010]: 17). Dans les tableaux-performance à la carabine Tirs (1961-1963) de l’artiste Niki de Saint Phalle, « la peinture se mett[ait] à saigner […], la peinture devenait une personne avec des sentiments et des sensations » (Hultén, 1992: 160). Dans l’expérience empathique de l’œuvre d’art décrite par le psychologue Theodore Lipps, la personnification de l’image estompe la distinction sujet-objet. Attiré par l’objet de sa contemplation, le sujet apparaît « comme appartenant à cet objet » : un mouvement d’« objectivation » du sujet se produit (2018 [1909]: 69). L’œuvre d’art « devenu[e] un individu » (71) soutient en retour le regard du spectateur : elle touche la sensibilité du sujet en prenant forme dans sa conscience.

Des caractéristiques formelles et comportementales de l’animal sont également présentes dans certaines œuvres d’art. Formellement, la production d’œuvres permet la représentation de l’animal et la création d’artefacts zoomorphes. Mais on remarque aussi l’utilisation de métaphores animales dans les discours analysant le contenu de la représentation. Par exemple, l’historien de l’art Erwin Panofsky parle de « perspective en arêtes de poisson » pour décrire les images de l’Antiquité dans lesquelles « les lignes de fuite […] vont se rencontrer deux à deux en plusieurs points, tous situés sur un axe commun, si bien qu’on a en gros l’impression de voir apparaître une arête de poisson » (1976 [1927]: 75). Et la représentation peut se voir attribuer des qualités animales. Ainsi en est-il de la représentation totémique qui implique l’identification d’un groupe d’humains avec leur animal-totem. Dans la majorité des cas, selon Philippe Descola, « les noms de totem qui paraissent se référer à des animaux […] signifient en fait des qualités, par exemple “l’attrapeur” ou “le moelleux”, lesquelles servent aussi à dénoter des espèces animales. » (2021: 197) De plus, les caractéristiques d’une représentation totémique peuvent varier en fonction des interactions entre le groupe et les animaux. Chez les Wayuu de la péninsule de la Guajira, par exemple, l’identification totémique a été déplacée « depuis les animaux sauvages éponymes vers les animaux d’élevage; dans les faits, ils ont “totémisé” le bétail. » (Descola, 2020)

Humanisation de l’animal et animalisation de l’humain

Dans le réel et dans la représentation, l’humanisation de l’animal et l’animalisation de l’humain produisent des formes hybrides et anthropozoologiques qui interrogent les identités. De la conception mécaniste et cartésienne de l’animal-machine du XVIIe siècle à la reconnaissance du droit de l’animal souffrant chez Jeremy Bentham au XVIIIe siècle, un certain glissement s’est produit. Résultat d’un long processus historique, le droit légal et (surtout) moral de l’animal est progressivement institutionnalisé, l’existence de « cultures animales » affirmée (Lestel, 2009). L’animal n’est plus seulement un sujet de représentation (un objet d’étude) — par exemple figuré mort ou vivant dans le genre pictural de la nature morte —, il devient lui-même sujet dans le réel. Il produit lui aussi un certain nombre de représentations et de scénographies, à l’instar du jardinier à nuque rose (Kelley et Endler, 2017). Cet oiseau construit une véritable mise en scène et une illusion d’optique pour attirer sa partenaire. Son dispositif inclut une tonnelle ou « berceau » peint par l’animal à l’aide d’une teinture fabriquée avec du jus de baie et de la salive; au sol, des cailloux et coquillages disposés selon un « gradient » de taille (les plus grands, qui sont aussi les plus éloignés, semblent avoir la même taille que les objets plus petits qui sont devant). La femelle observe le mâle exécuter la parade nuptiale à partir d’un point de vue fixe et à travers un champ visuel restreint (la tonnelle). Avec l’effet de « perspective forcée », le mâle paraît plus grand et attrayant. Cependant, l’humanisation et la personnification de l’animal dans le réel suggère encore un regard anthropocentrique sur le non-humain, une assimilation de l’altérité réduite à des caractéristiques humaines. De plus, tous les animaux ne bénéficient pas des mêmes traitements de faveur dans les représentations symboliques, artistiques, juridiques ou politiques.

L’animalisation de l’humain suppose un mouvement de désubjectivation du regard. Animaliser l’humain dans le réel c’est le déshumaniser, c’est redéfinir les contours de son être. On comprend le risque d’un tel projet puisque

cette opération implique une expulsion de ce qui n’est pas reconnu comme [humain] […] : l’animalité sert à désigner ce qui est placé hors de la sphère éthico-juridique, rassemble, parque pour mieux dire, ce à l’égard de quoi aucune responsabilité ne saurait être engagée. (Burgat, 2006)

Différents types de transformations du corps humain en images animales peuvent se produire. « Camouflages ontologiques » (Descola, 2021: 139) et esthétiques, les transformations peuvent travailler directement l’image du corps, tels le port de masques ou de peau animale, la peinture corporelle ou les rituels dansés. La photographie Hiding in Paris n°13. Meat Factory (2013) de Liu Bolin donne à voir l’artiste camouflé dans l’enceinte d’un abattoir : ses vêtements et son visage peints se confondent avec les carcasses animales du second plan. La métamorphose peut également se produire grâce à l’inclusion du corps humain dans celui de l’animal. Dans Ours (2014), sa performance de treize jours au musée de la Chasse et de la Nature à Paris, l’artiste Abraham Poincheval est en immersion dans le ventre d’un ours empaillé, ses repas imitant les habitudes de l’animal et son enfermement faisant écho à celui de l’ours en hibernation. La transformation animale peut être une métempsycose et suggérer le passage de l’esprit humain dans un corps animal. Ainsi en est-il du double animal à la mort des Kaluli de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui, explique Descola, est un « reflet disparu », le plus souvent « en forme d’oiseau » (2021: 145). Inversement, l’auteur nous rappelle que, pendant la traque, le chasseur se doit de « garder les animaux à l’esprit » (102).

Neurones miroirs

Les jeux de reflets entre l’animal, l’humain et leurs représentations sont éclaircis par l’étude des neurones miroirs. En effet, la découverte des neurones miroirs chez le primate dans les années 1990 puis, plus tard, chez l’être humain a ouvert de nouvelles perspectives dans la recherche sur l’intersubjectivité. Les neurones miroirs ont la particularité de s’activer chez le sujet soit lorsqu’il réalise un acte moteur soit lorsqu’il perçoit l’effectuation d’un acte moteur par un autre sujet, qui peut être ou non de son espèce. Il y a donc un jeu de réflexion entre les sujets (entre deux êtres humains, ou bien entre un être humain et un primate par exemple) : en ce sens, ces neurones participent de l’identification et de la communication. Ce jeu de réflexion apparaît également dans la rencontre entre un sujet, humain ou primate, et un certain type de représentation (par exemple, la photographie d’un humain en train de bâiller ou la vidéo d’un singe en train de courir) : en ce sens, ils agissent dans le passage de l’appréhension d’une représentation à l’implication de l’observateur. Les neurones miroirs font donc le lien entre les effets de mimétisme visuel dans le réel (les imitations produites par les corps réels en mouvement) et les effets de mimèsis dans la représentation (les imitations produites par les corps représentés).

Les neurones miroirs offrent ainsi de nouvelles perspectives pour examiner les interactions entre l’humain, l’animal et la représentation dans les arts visuels. L’historien de l’art David Freedberg évoque la capacité des œuvres à provoquer une simulation incarnée chez le spectateur. Freedberg montre que la simulation incarnée a lieu à la simple vue d’un geste particulier dans une peinture ou dans un film et qu’elle active la zone du muscle concerné (2011: 350). Reconnaissant les affects et postures, le spectateur participe malgré lui à ce qui se joue devant lui. Une équipe de chercheurs du California Institute of Technology, étudiant la réponse neuronale du cerveau humain face à des représentations animales, a par ailleurs montré que la perception de représentations animales active une partie spécifique du cerveau, qui diffère de celles activées lors de la visualisation d’une représentation humaine ou paysagère (Mormann, 2011).

Les neurones miroirs suggèrent un ancrage somatique de certains phénomènes d’imitation chez l’humain et chez le primate — une « simulation incarnée », non intentionnelle et prélinguistique qui reconnecte les corps et les esprits et qui réduit « le fossé entre le soi et les autres » (Gallese, 2011). Ils nous rappellent également que les humains et les animaux sont des êtres vus et voyants qui se voient vus, faisant écho au célèbre chiasme phénoménologique identifié par Merleau-Ponty, selon lequel « moi le voyant, je suis aussi visible » (1988 [1964]: 150). Les neurones miroirs jouent aussi un rôle important dans le phénomène d’empathie, au fondement duquel résident la compréhension et l’imitation des émotions et des gestuelles observées chez les autres (et dans leurs représentations).

Immersion

Toute représentation animale forme un milieu d’inscription, d’hybridation et de rencontre. De même, l’expérience esthétique compose l’environnement d’interaction entre l’observateur et l’observé. Selon Graham Harman, la relation entre l’œuvre d’art et le spectateur constitue un nouveau médium qui les inclut tous deux (2020: 131). Les lignes qui suivent mettent en perspective cette idée et montrent comment elle s’inscrit dans une réflexion plus générale, selon laquelle l’expérience esthétique fournit un modèle de coexistence éthique et écologique entre humains et non-humains (Morton, 2021: 3).

L’environnement de la représentation et celui de l’animal

Au XIXe siècle se constituent les disciplines de l’esthétique et de l’écologie. L’écologie étudie les interactions entre l’organisme vivant et son environnement; l’esthétique examine les interactions entre l’œuvre d’art et le spectateur. Dans ces champs disciplinaires, l’œuvre et l’animal sont considérés dans leur environnement et suivant différentes échelles. Les théoriciens de l’art prennent en compte le hors-champ des représentations pour penser leur contexte d’apparition et de monstration. Dans Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty nous rappelle lui aussi que le « “quelque chose” perceptif est toujours au milieu d’autre chose », qu’il « fait toujours partie d’un “champ” » (1976 [1945]: 10). Ernst Gombrich s’intéresse au contexte socioculturel d’apparition des images (1983). Maurice Fréchuret analyse la façon dont un certain nombre d’artistes cherchent à concilier l’art et la vie depuis le XIXe siècle (2019). Elitza Dulguerova définit le cadre de l’exposition — en particulier dans les expérimentations d’avant-garde — comme une extension des œuvres (2019). Le philosophe Peter Szendy analyse l’influence du système économique sur la structure, le financement, la mise en circulation et la réception des œuvres en se concentrant principalement sur des dispositifs économiques et culturels emblématiques du XXe siècle (2017). Parallèlement, les contours — physiques et théoriques — de l’œuvre d’art sont interrogés par des pratiques impliquant l’utilisation du corps de l’artiste comme matériau de l’œuvre (l’art corporel), la participation du spectateur au dispositif (les happenings), l’immersion de l’œuvre dans le quotidien urbain (l’art public) ou dans l’environnement naturel (le land art).

Différents concepts ont permis de penser l’animal au sein des systèmes dans lesquels il évolue. L’écologie étudie les écosystèmes, c’est-à-dire l’ensemble des êtres vivants, leur milieu de vie et leurs interactions, et la biosphère, qui regroupe quant à elle la totalité des écosystèmes de la Terre. Pour le biologiste et philosophe Jakob von Uexküll, il s’agit de considérer l’animal dans son milieu (Umwelt) pour mieux le comprendre (1965 [1934]). Le concept d’Umwelt désigne l’univers spatio-temporel propre à chaque espèce : « Monde d’action et monde de perception forment ensemble une totalité close, le milieu, le monde vécu. » (14-15) Il s’agit « de construire autour de chacune des bestioles […] une sorte de bulle de savon qui représente son milieu » (15). Dans son Approche écologique de la perception visuelle (2014 [1979]), le psychologue James J. Gibson évoque l’imbrication des formes de la nature suivant différentes échelles, dont celle de l’animal et de son environnement, c’est-à-dire ce qu’il perçoit. Son concept d’affordance, qui désigne les possibilités d’action qu’offre l’environnement à l’animal, suggère une complémentarité entre l’animal et son environnement.

Depuis la fin du XXe siècle, la recherche universitaire favorise une approche pluridisciplinaire : esthétique environnementale, écologie des images et des musées, des liens forts et complémentaires connectent les sphères culturelle et écologique. Si l’art et l’esthétique peuvent changer la perception des lieux et des animaux, la pensée écologique transforme les regards et influence le sentiment esthétique. Les questionnements écologiques nous invitent ainsi à repenser la pratique esthétique, et inversement. L’esthétique environnementale du philosophe Arnold Berleant accorde une place centrale à l’expérience esthétique de la nature et de l’environnement quotidien, le sentiment esthétique dépasse le cadre de la représentation artistique et du musée (1992). Les contributeurs et contributrices du dossier « Ecologising Museums » sur le site Internationale Online examinent pour leur part les activités muséales de collecte, de conservation et de présentation à l’époque du changement climatique (s.a., 2016). L’historienne de l’art Krista A. Thompson s’intéresse au lien entre les représentations tropicalisantes de la Jamaïque et des Bahamas des années 1880 aux années 1930, le passé colonial de ces lieux et l’industrie touristique. Elle analyse l’esthétique de ces images et leurs effets sur les populations noires et le paysage local (2007). Enfin, Fabrice Flipo, Michelle Dobré et Marion Michot étudient l’impact environnemental des images numériques, mettant en lumière, par exemple, les sols et réserves d’eau pollués par l’extraction des métaux nécessaires à la fabrication des appareils électroniques, ainsi qu’une masse de déchets en constante augmentation (2013).

L’expérience esthétique comme médium d’interaction

Pour le philosophe Graham Harman, le véritable écart ne résiderait pas entre les humains et le reste du monde, comme dans la philosophie kantienne, mais entre les objets et les relations (2002: 2). Harman définit un objet comme « une chose unifiée, en dépit de la multitude de ses caractéristiques » (2015 [2010]: 13); il peut être une entité physique (une goutte d’eau, un livre) ou non (un concept, un rêve). De plus, tout objet se trouve divisé dans sa constitution et dans sa présentation (2005: 97). Chaque objet, nous dit-il, possède une structure quadripartite et un système d’asymétries contenant deux genres d’objets (objets réels, objets sensuels) et deux genres de qualités (qualités réelles, qualités sensuelles). Les objets réels et les qualités réelles sont en retrait (ils sont invisibles pour les autres objets), les objets sensuels et les qualités sensuelles sont accessibles dans l’expérience (ils font face aux autres objets, par exemple à l’observateur humain). Si les objets ont une surface, ils n’ont pas de fond (2015 [2010]: 137). Tout objet est partiellement inaccessible et sa présentation est toujours incomplète.

Seul un contact indirect se produit entre les objets, et pour Harman, « all conjunction or coupling must occur through some outside mediator » (2005: 2). La relation entre des objets génère un nouvel objet qui les comprend. Ce nouvel objet devient leur médium d’interaction. De même, l’expérience esthétique produit un nouvel objet qui inclut le spectateur et l’œuvre d’art : « beholder and work theatrically constitute a new, third object » (2020: 131). Percevoir, c’est faire une expérience dans le plasma intérieur d’un objet (2005: 189), c’est « avoir affaire à des objets sensuels à l’intérieur d’un objet plus grand » (2015 [2010]: 136-137), puisque ce qui nous est accessible fait toujours partie d’objets bien plus grands. Il existe donc possiblement autant de médiums que de relations (2005: 95). Ainsi, l’expérience esthétique de la représentation animale génère un objet hybride humain-animal et immersif, un médium dans lequel se produisent les jeux de reflets entre l’humain, l’animal et la représentation, et dans lequel le hors-champ de la représentation animale (son fond d’apparition) appartient désormais au contenu (à la forme) du nouveau médium. L’objet immersif d’interaction incite le spectateur à changer d’échelle, à considérer sa relation avec l’œuvre selon un nouveau cadrage. Ce nouveau médium constitue un exemple de coexistence entre humain et non-humain au sein d’un objet immersif et dialectique. Postuler l’existence de ce nouveau médium, nous semble-t-il, invite le spectateur à envisager la forme dialogique de sa rencontre avec l’œuvre, à ajuster différemment son regard sur l’animal et sur le non-humain.

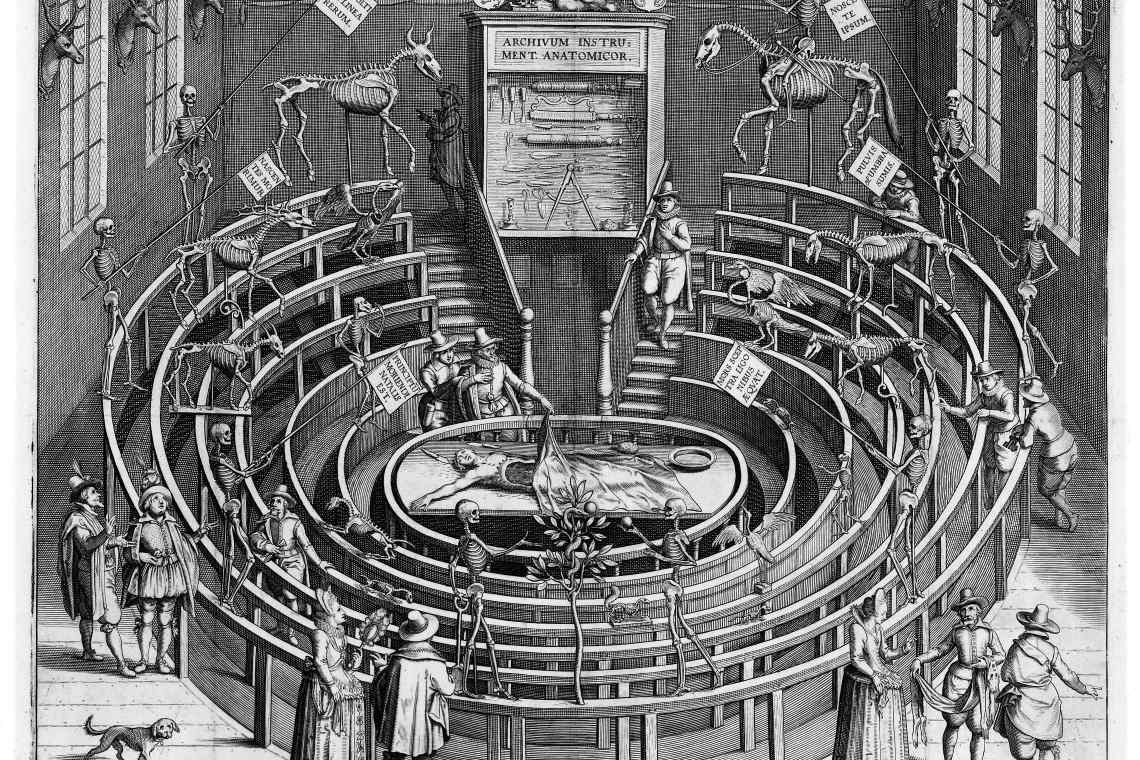

Le médium de l’expérience esthétique constitue un environnement conceptuel de rencontre pour l’œuvre d’art et le spectateur. Il offre un nouveau cadre de réflexion pour penser leur relation en dehors du dispositif de monstration — suggérant encore un regard anthropocentrique hérité de la modernité. Dans la gravure de Willem Isaacsz Swanenburgh, Theatrum Anatomicum (1610), la représentation du théâtre anatomique de l’université de Leyde — dans lequel des dissections publiques étaient pratiquées et divers objets de curiosité, exposés, notamment des squelettes humains et animaux — l’organisation concentrique des gradins destinés aux spectateurs est un exemple de mise en scène asymétrique du corps animal observé et du corps humain observant. Ce médium immersif produit également un jeu de réflexion chez le spectateur percevant qui se pense en train de percevoir. Si l’esthétique en tant que discipline se définit « par la pensée qui réfléchit sur l’émotion » (Jimenez, 1997: 123), l’expérience esthétique devient elle aussi une pratique réflexive. De plus, elle suggère l’immersion du spectateur dans un objet dont il ne peut se distancer : « [W]e can never step outside the hybrid objects of which we form a part, […] unless it be to step into new ones. » (Harman, 2020: 174) L’observateur peut choisir la distance qui le sépare de l’œuvre d’art qui lui fait face (il peut reculer d’un pas) ou dans laquelle il se trouve (il peut sortir d’un dispositif immersif), mais il ne peut s’extraire de ce médium dans lequel il se trouve immergé :

La conscience humaine ne transcende pas le cosmos pour l’observer depuis le lieu vide et neutre de la science : elle creuse éternellement à travers une couche intermédiaire de réalité, pas plus au fait des objets plus grands dont elle fait partie que des êtres-outils qui se dérobent à elle. (2015 [2010]: 128-129)

En tant qu’objet, le médium d’interaction n’est lui aussi accessible que partiellement. Harman compare ce médium à une atmosphère invisible (« an even more important medium for OOO [Object-Oriented Ontology] is the one located above beholder and work, which contains them like an unseen atmosphere » [2020: 173]). Pour le spectateur, l’expérience esthétique devient un environnement impalpable qui le dépasse et qui échappe à toute représentation.

Objets immersifs et écocentrisme

Le médium immersif de l’expérience esthétique chez Harman fait écho au concept d’hyperobjet formulé par Timothy Morton. Harman et Morton sont deux figures centrales du mouvement Object Oriented Ontology. Dans son livre Hyperobjects. Philosophy and Ecology After the End of the World, Morton définit l’hyperobjet comme un objet spatio-temporel massif, non-local, envahissant et visqueux (il adhère à tous les objets qu’il touche) (2013). Selon cette théorie, nous nous trouvons toujours à l’intérieur d’un objet (17). Un hyperobjet est formé par la relation de plusieurs objets, il est difficile, voire parfois impossible de le localiser ou d’y accéder. L’auteur donne pour exemples le réchauffement climatique, la relativité ou la radioactivité. Ce concept introduit une nouvelle échelle pour penser la coexistence entre l’humain et le non-humain. Plus nous comprenons ce qu’est un hyperobjet, plus nous réalisons que nous sommes nous-mêmes pris dans celui-ci : « Hyperobjects have done what two and a half decades of postmodernism failed to do, remove humans from the center of their conceptual world. » (181) Ce phénomène encouragerait également le passage de l’anthropocentrisme à l’écocentrisme (2007: 2). Dans l’hyperobjet, « it becomes impossible to maintain aesthetic distance » (2013: 181). Le sujet doit penser sa relation au monde dans la proximité, il doit envisager les questions esthétiques, éthiques et politiques avec le non-humain sans la distance. Le concept d’hyperobjet se défait ainsi de l’approche dualiste entre nature et culture : « This distance is the main factor in producing the concept Nature. So the curious phenomenon arises in which Nature dissolves just as hyperobjects start to ooze uncannily around us. » (181) Les objets immersifs de Morton et Harman font écho à la théorie de l’acteur-réseau du sociologue et anthropologue Bruno Latour, selon laquelle humains et non-humains deviennent les acteurs d’un réseau commun habité d’objets hybrides et connectés. Au rationalisme asymétrique des Lumières, Latour substitue une « anthropologie symétrique » retravaillant les liens entre humains et non-humains et dans laquelle le Grand Partage métaphysique entre nature et culture disparaît également (2006 [1991]).

***

Dans la représentation comme dans le réel, percevoir une figure c’est la distinguer d’un fond : il peut s’agir de la figure dans la représentation, de l’œuvre ou de l’animal dans leur environnement, de la relation œuvre-spectateur dans l’expérience esthétique, ou encore de la relation entre humain et non-humain dans le réel. Dans son essai sur l’apparition des phasmes dans les vitrines du vivarium, l’historien de l’art et philosophe Georges Didi-Huberman mentionne la mise à distance qu’a nécessitée son travail d’observation : « Voir les phasmes apparaître exig[e] [de] dé-focaliser, s’éloigner un peu » (1998: 17). Il faut changer d’échelle et considérer la vitrine dans son ensemble pour voir que « la petite forêt du vivarium [est] elle-même l’animal censé s’y cacher » (17). La reconnaissance perceptive et ontologique du non-humain invite également le spectateur à changer d’échelle, à sortir du cadre pour contextualiser la (re)présentation.

La conscience écologique, selon Morton, s’oppose à l’idée anthropocentrique selon laquelle il faut penser en fonction d’une seule échelle humaine. Elle invite au contraire à penser et agir éthiquement et politiquement suivant différentes échelles, à considérer l’humain comme appartenant avec d’autres êtres à la biosphère et à la crise écologique de l’Anthropocène (2021: 30-32). Le changement de paradigme soutenu par les concepts d’hyperobjet (Morton) et de médium de l’expérience esthétique (Harman) nous invite à postuler l’existence d’objets qui nous dépassent et qui nous incluent avec le non-humain. Ces objets immersifs encouragent une expérience réflexive du monde, interrogeant la place de chacun, humains comme non-humains.

Penser les formes de rencontre entre le spectateur et l’œuvre d’art, entre l’humain et le non-humain permet également d’accorder davantage d’attention au milieu qui rend possible les interactions et qui parfois résiste à sa présentation : « [W]hen you mention the environment, you bring it into the foreground. In other words, it stops being the environment. It stops being That Thing Over There that surrounds and sustains us. » (Morton, 2007: 1) Or cette attention au médium invisible dans lequel les jeux de reflets entre l’humain et le non-humain se produisent fait écho, nous semble-t-il, à tout un pan de la recherche sur l’esthétique des atmosphères. Il s’inscrit plus généralement dans le « tournant atmosphérique », entamé il y a plus de 30 ans, qui vise à interroger et à théoriser les mouvements invisibles façonnant les relations culturelles et écologiques entre les différents objets du monde dans les sciences humaines (Griffero, 2019), et qui fait également écho au « tournant affectif » dans les sciences humaines et sociales (Clough et Halley, 2007).