Que faire quand un emblème du grotesque s’impose comme nouvelle norme, déjouant la diffamation satirique par ses propres moyens1? L’avènement de Donald Trump à la présidence des États-Unis en novembre 2016 a éclairé les failles qui traversent la caricature quand ses manœuvres les plus diffamantes se heurtent à une impasse imprévue. La densité de la dérision qui s’accumule depuis des décennies autour de cette figure, si elle était vouée à construire dans l’espace public un Donald Trump discrédité d’avance, aura peut-être aussi paradoxalement donné lieu à une certaine inoculation des électeurs, autorisant l’occupation par l’homme d’affaires archimédiatique des champs discursifs qui avoisinent ceux de la satire. Bien que bon nombre de caricatures de la longue campagne présidentielle de 2015-2016 aient cherché à emblématiser l’inéligibilité et l’outrance du personnage, n’auraient-elles pas servi finalement à le légitimer? Si oui, le mécanisme de cette légitimation peut s’étudier à partir de l’espace discursif particulier au sein duquel la caricature, à l’intersection avec la satire, devient un énoncé qu’on suit au gré du déplacement et de la réorganisation des lectures ironiques qu’elle permet — souvent malgré elle. Mais ce mécanisme s’accompagne d’un mouvement contraire : une dislocation tectonique de l’ordre établi qui connaît un réalignement subit et imprévu.

Dans cet article, je tente de déterminer s’il est possible d’identifier, à partir de ces constats, les limites de la posture caricaturale. Si apte soit-elle à créer des images diffamatoires qui perdurent dans l’imaginaire, cette posture devient vulnérable devant les dérives politiques qui savent la récupérer et la mettre en échec. L’iconographie trumpienne réalisée en 2016 par l’artiste norvégien Christian Bloom m’incite à interroger la représentation que celui-ci fait du corps de Donald Trump; je constate l’inscription sur ce corps des effets du trauma politique associé à son ascension au pouvoir. Je réfléchis aussi à cette inscription dans le contexte d’une tradition plus vaste de représentation caricaturale des présidents des États-Unis en temps de violence. Je compare ainsi les images réalisées par Bloom avec des caricatures publiées dans les années 60 et 70 au sein de la New York Review of Books par l’artiste étatsunien David Levine (1926-2009). S’attaquant aux présidents Lyndon B. Johnson et Richard M. Nixon, Levine reporte sur la peau présidentielle certains symboles de la guerre du Vietnam. La caricature a résolument affilié Johnson et Nixon à la violence meurtrière industrielle du conflit : tous deux sont devenus « figures d’infamie ». La satire visuelle s’est appliquée à la déformation de leurs corps et de leurs visages jusqu’à fusionner ceux-ci dans l’esprit du public. Je les comprends alors comme la préfiguration de l’iconographie encore plus vaste et débridée qui se met en place depuis ces mois de 2016 durant lesquels la victoire de Donald Trump est passée du statut de fantaisie comique à réalité implacable. L’ensemble de cette démonstration me mène à formuler quelques conclusions préliminaires, qui s’imposent alors que les limites de la pleine dimension de Trump sont quotidiennement repoussées.

Bloom versus Trump

Le 3 décembre 2016, le caricaturiste Christian Bloom faisait paraître sur le site du journal norvégien VG une caricature qui, via les réseaux sociaux, a rapidement fait le tour de la planète. Bloom excelle dans une satire visuelle qui se donne comme intensément illustrative, construite à partir du vocabulaire de la bande dessinée ou du cinéma d’animation, ici déployé sur une case unique, sans paroles. Sur fond terne — la lumière légèrement hors champ creuse un espace indéterminé d’un coloris que l’artiste emprunte au tableau baroque ou néoclassique — Bloom met en scène un corps de bébé grotesque. Le contour de ses formes rondelettes, presque naturaliste, s’agence de sorte à s’achever dans des lignes qui dessinent immanquablement le profil de Donald Trump. Les paupières fermées, les lèvres prêtes à former quelque son ou parole, le visage est saisi en pleine énonciation, fort d’une concentration qui en évoque une autre : celle d’une défécation signalée par la matière brune qui déborde de la couche de bébé, décorant ses cuisses, ses chevilles, son menton et ses mains. L’image met l’accent sur les petites mains du bébé, qui tend le bras gauche pour s’emparer d’une nappe aux couleurs du drapeau américain qu’il a déjà suffisamment tirée pour que soit amené vers lui, au moment seuil de sa chute, un globe terrestre électrique dont le cordon d’alimentation se faufile hors de l’image. Le globe est la source lumineuse qui baigne le haut de l’illustration et qui autorise ce découpage virtuose de filaments d’ombre et de lumière par lequel l’ossature, la musculature, la chair de ce bébé Trump commandent la cohérence de l’espace du dessin. En tombant, il l’assommera sans doute, mais sera aussi vraisemblablement détruit, ou du moins éteint.

Publiée peu après l’élection du 8 novembre 2016, cette image n’est pas la première occasion saisie par Christian Bloom pour railler l’homme d’affaires devenu politique. En 2017, revenant sur les campagnes de nomination menées l’année précédente par les partis politiques américains, Bloom avait représenté le candidat Trump en dresseur de cirque ayant fièrement orchestré l’ensanglantement de l’Âne et de l’Éléphant, symboles animaliers respectifs des partis démocrate et républicain. Ce dompteur est imperméable, pour ainsi dire, aux feux de l’arène. Ainsi, toujours en 2017, c’est le Président Trump qui, en conférence de presse, qu’on voit accuser un journaliste d’être le colporteur de fake news — « menteur, menteur, pantalons en feu », selon une comptine traditionnelle — dans un dessin numérique qui frôle l’assombrissement total, ancrant Donald Trump comme orateur infernal. Le pantalon enflammé de Trump est la seule source de lumière dans l’image. Et une fois consumé, le corps laisse entrevoir le squelette qui le structure. L’illustration de Bloom repose sur une fine observation, jusque dans le geste très trumpien consistant à pincer l’air avec le pouce et l’index, mouvement auquel l’ancienne vedette de télévision a constamment recours, notamment pour souligner qu’il précise une menace ou une action imminente.

Dans un monde qui confère une noirceur profonde et éloquente aux gestes de la politique, Christian Bloom semble se servir de la caricature pour montrer la structure, la matière interne : que ce soit le caca de bébé, la chair animale ou le squelette humain. L’Éléphant républicain dompté par Trump exhibe ses propres blessures et est témoin de celles de l’autre qu’il confronte, l’Âne démocrate. Tandis que la petite main de Trump fait vers lui un geste triomphal de monstration, sa non-caricaturalité est accentuée par un degré intolérable de réel et de souffrance. Ce sont dans ces aspects pointus, et surtout, je crois, dans la blessure que Trump inflige à l’Éléphant, que Christian Bloom donne à voir de quelle manière la caricature, entendue comme représentation satirique, entretient aussi une relation éthique avec le réel.

David Levine et l’héritage caricatural de la mise en infamie

Le motif scatologique, dont l’importance pour l’histoire de la caricature a été soulignée par les travaux pionniers d’Albert Boime (1989), semble être un élément constant de la manœuvre diffamatoire. Ce procédé s’inscrit dans une tradition forte, née lorsqu’Honoré Daumier a représenté le roi Louis-Philippe sous les traits du formidablement rabelaisien Gargantua, dans l’édition du 15 décembre 1831 du journal La caricature de Charles Philippon — laquelle a par ailleurs rapidement été saisie et détruite par les autorités du régime. Louis-Philippe y est représenté selon des dimensions monstrueuses, avalant avec désinvolture des hottes d’écu qu’on lui fait parvenir sur une longue rampe et déféquant en échange des titres honorifiques. La vénalité ainsi prêtée au roi devait établir, dans l’espace allégorique scatologique, la corruption de tout un régime politique. Soixante-dix ans plus tard, la merde devenait l’ancre (et l’encre) de l’iconographie antidreyfusarde prenant pour cible l’auteur Émile Zola alors qu’il se portait à la défense du capitaine d’origine juive Alfred Dreyfus, injustement accusé de trahison d’état. Le célèbre billet de Zola « J’accuse! » (1898) avait donné un nouveau souffle à un scandale qui a longtemps divisé la France, mettant en relief un antisémitisme profond et durable. L’épisode s’inscrit dans une longue et violente période de caricature antisémite occidentale qui a perduré au moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Dessiné par l’artiste V. Leneupveu dans la quatrième livraison de son Musée des horreurs (1899-1900), Zola devenait le « Roi des porcs » en s’affairant à recouvrir d’un pinceau une carte de la France avec du « caca international ». Déjà en 1898, Caran d’Ache le représentait en coucou vertical et vulgaire, émergeant d’une toilette, planté dans le caca (terme auquel le mot « coucou », repris par la légende de la caricature, fait un écho allusif par le biais d’une quasi-homophonie muette). Le registre scatologique met en scène la figure publique dans un environnement marqué par ses excréments.

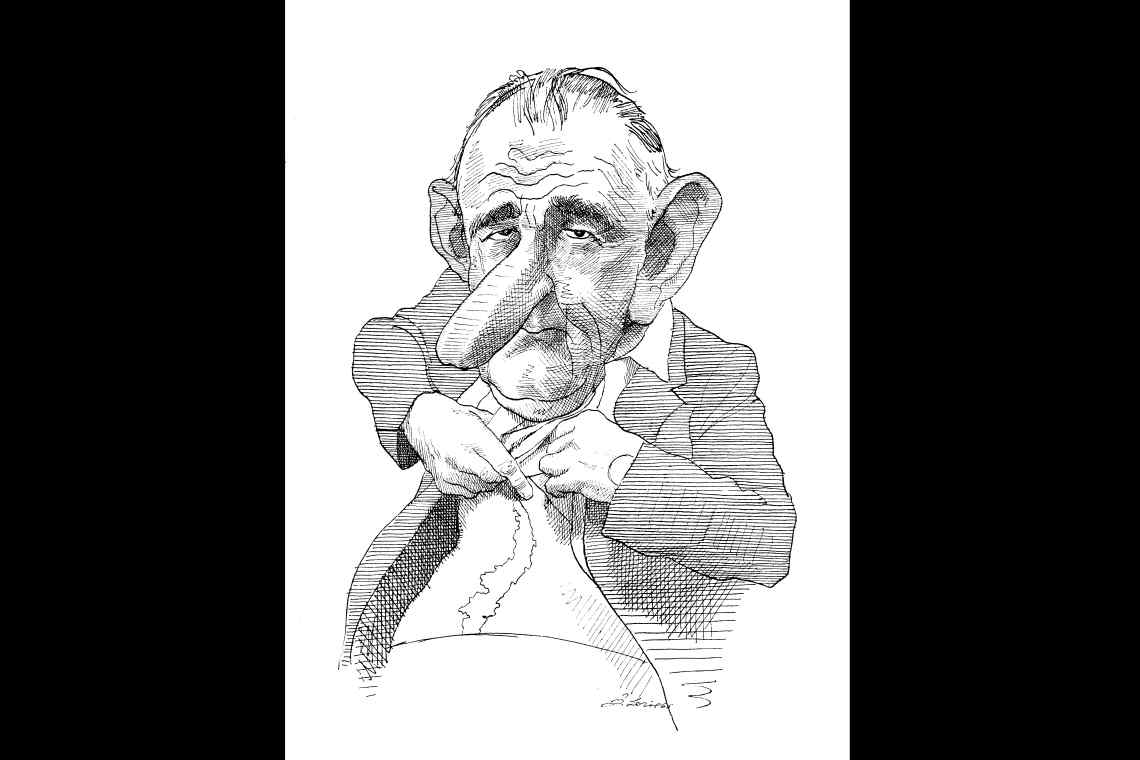

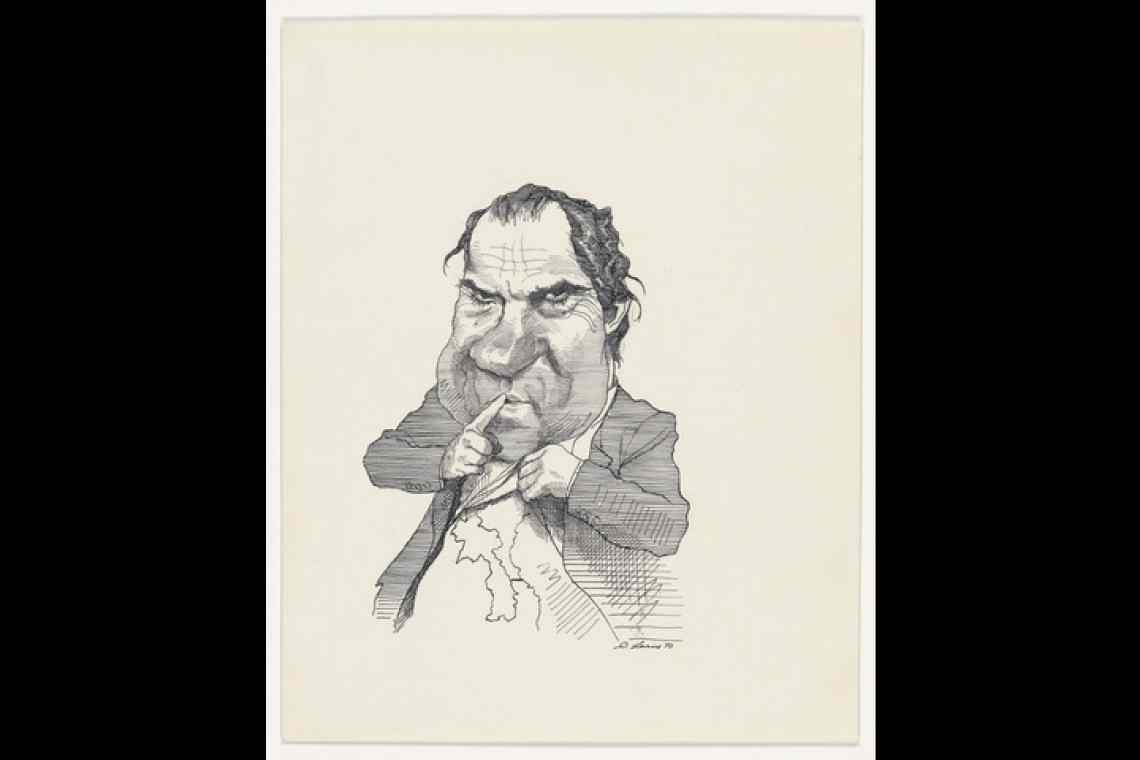

Dans les années 1960, l’enlisement des États-Unis dans la guerre du Vietnam inspire à l’artiste David Levine de la New York Review of Books une production satirique qui transpose le conflit sur le corps de l’homme d’État. À l’instar de Bloom pour le journal VG, Levine est illustrateur. Ses caricatures « muettes » portent le sens des critiques qu’elles accompagnent, dans une revue littéraire bihebdomadaire qui se livre aussi à des analyses politiques et culturelles. En 1966, Levine reprend le motif d’une photo de presse ayant déjà beaucoup circulé : à la suite d’une opération qu’il a subie pour l’ablation de sa vessie, le président américain Lyndon Baines Johnson dévoile aux journalistes et photographes qui l’interrogent, alors qu’il est en pleine récupération à son ranch, au Texas, la longue cicatrice qui défigure son abdomen. Reprenant dans son style virtuose — composé de grandes lignes et de hachures ancrées dans un graphisme marqué par l’exagération morphologique — cette pose photographique devenue en peu de temps iconique, Levine transforme la cicatrice en carte du Vietnam. Il inscrit ainsi, à même le corps du président, la hantise d’un conflit qui, pour la seule année 1966, enleva la vie à 6 350 soldats américains (s.a., 2008); la moyenne annuelle de pertes de soldats vietnamiens s’établit à 170 000 (Obermeyer, 2008). Dans le prolongement et l’intensification du conflit contre les armées communistes en Asie du Sud-Est, le successeur de Johnson, Richard Nixon, étendra la guerre au Cambodge et au Laos, tout en fondant sa politique étrangère sur les relations avec l’Union soviétique et la Chine. David Levine crée alors une longue série d’images dans lesquelles Nixon s’impose comme personnage récurrent et polyvalent. Le dessinateur s’autocite en reprenant le motif inventé pour Johnson afin d’en affubler le corps nixonien, fusionné désormais à celui de son prédécesseur dans l’esprit du public, comme nous le rappelle l’hommage posthume rendu à Levine par l’écrivain Garry Wills (2009). David Levine n’hésite pas, ailleurs dans les pages de la New York Review of Books, et au fil des mandats de Nixon, à montrer celui-ci en proie à un acharnement insatiable. Une étude psychologique sauvage s’esquisse ainsi au travers de multiples références culturelles. Il cite également la caricature historique, rendant hommage au dessinateur Thomas Nast, célèbre pour sa campagne contre la corruption parmi les hommes politiques de New York dans les années 1870, les leaders du Tammany Hall. Levine reprend aussi des motifs de la culture populaire contemporaine : il cite par exemple le film The Exorcist de William Friedkin lorsque le diable qui hante Nixon n’est nul autre que le président lui-même; aussi Nixon est-il le parrain parfaitement brandoesque du célèbre film éponyme de Francis Ford Coppola. Ailleurs, Richard Nixon prend un bain (de sang) ou devient un aigle militaire et pirate tenant en équilibre une tour de pétrole et une poignée de fusées tout en déféquant des bombes et des mines (la constante scatologique n’est jamais loin). Levine puise aussi dans les beaux-arts : il met en scène un cauchemar füsslien dans lequel Nixon fait figure de singe sur la poitrine d’une femme diaphane endormie, personnification du Vietnam. Ces dispositifs métagraphiques culminent dans un majestueux Henry Kissinger qui a fait la une du Village Voice en décembre 1979 (Kraus, 2019). Dénudé, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Nixon qui a ensuite agi comme secrétaire d’État sous Gerald Ford est tatoué de signes qui confondent le régime du pouvoir d’État avec celui des motards. Ainsi, sur l’étendue du dos de Kissinger, on repère la carte du Vietnam; sur ses fesses, des bombes, un renvoi au Shah d’Iran et un pistolet; sur ses avant-bras, les vocables « Mother » et « Richard ». Au fil de tous ces dessins, on constate à quel point David Levine parvient à saisir l’infamie en en fusionnant les symboles avec les corps de ses cibles, quitte à les y inscrire d’encre indélébile.

Un sujet grotesque

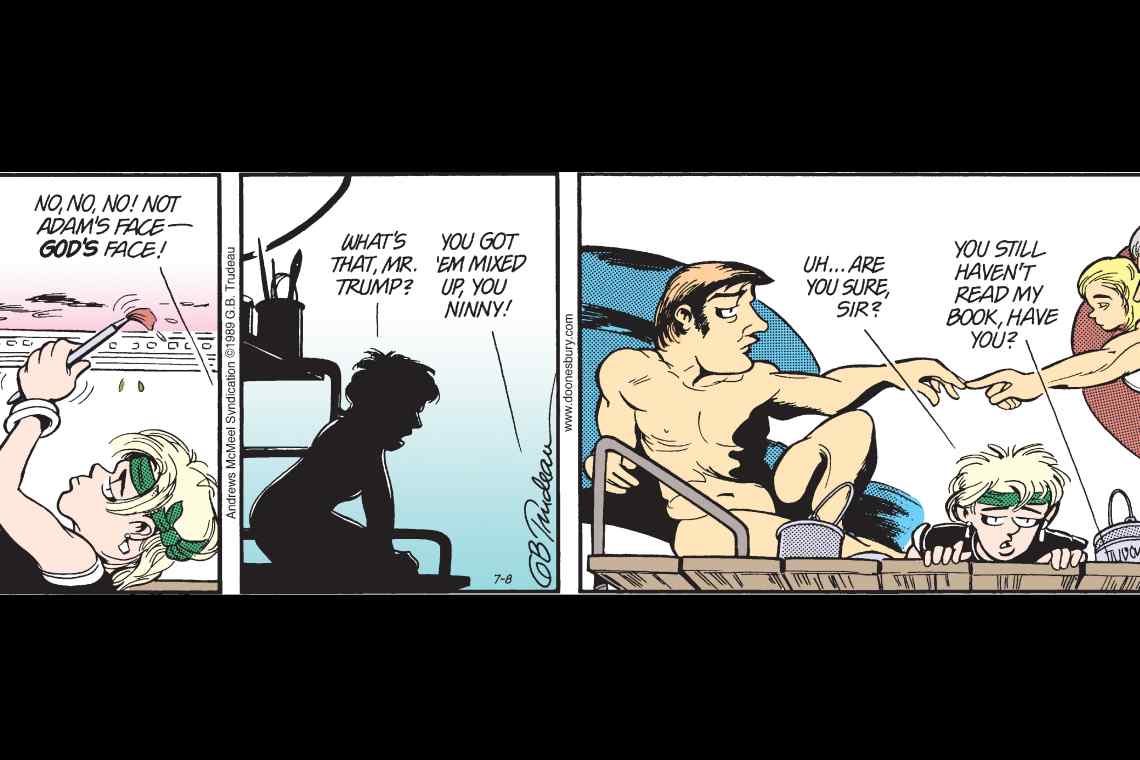

David Levine nous a quittés avant que Donald Trump n’arrive au pouvoir. On ne peut qu’imaginer ce qu’il aurait fait de Trump président, mais nous avons de sa main la caricature qu’il a réalisée d’un Donald Trump beaucoup plus jeune, qu’il affuble en 1988 d’une couche qui préfigure celle que l’on retrouve dans l’univers actuel de Christian Bloom. À la même époque, le millionnaire roi de l’immobilier apparaissait déjà dans les cases de la bande dessinée quotidienne Doonesbury. Au fil des ans, son créateur, Garry Trudeau, a fait figurer « the Donald » dans des scénarios étrangement prophétiques. Donald Trump s’était imposé depuis longtemps comme figure de la culture populaire. Outre l’animation de sa série de télévision-réalité The Apprentice (2004-2010), Trump a souvent joué son propre rôle dans d’autres productions de télévision ou au cinéma. Par exemple, dans le film Home Alone 2 (1992), le jeune protagoniste Kevin, traversant le hall d’entrée de l’hôtel Plaza à New York, se heurte tout à coup à Donald Trump, qui semble offusqué que ce garçon ne le reconnaisse pas. Et l’émission Saturday Night Live, récidivant l’invitation faite une première fois en 2004, a accueilli celui qui était alors candidat à l’investiture républicaine le 7 novembre 2015.

Alors que cette campagne à l’investiture prenait son élan et que la casquette rouge Make America Great Again devenait synonyme de soutien à Trump et ses idées, Christian Bloom a creusé dès l’été 2016 l’instabilité sémantique activée par le candidat en le rapprochant d’un autre Donald, Duck de son nom, emblème du grand empire de divertissement créé par Walt Disney. Il serait intéressant de retracer de façon détaillée la cartographie sémiologique des déplacements de Trump à travers les paysages linguistique et iconographique de son époque, d’autant qu’il s’est montré maître de l’appropriation et du renversement des discours qui le pourfendent. En effet, lorsqu’en 2016 il se rapproche du pouvoir durant son duel acharné avec la candidate démocrate Hillary Clinton, Trump alimente lui-même une certaine continuité caricaturale. Bloom le représente en porc volcanique, reprenant à son compte la stratégie qu’avait utilisée Leneupveu dans sa représentation d’Émile Zola. Donald Trump finit ainsi par incarner des rôles multiples, en une distribution constamment reconfigurée de son propre personnage. La polysémie d’un tel répertoire est typique des formes sérielles d’attaque satirique et graphique, qui ont pour caractéristique de reposer sur une sorte d’instabilité jouissive. Sous le pinceau (électronique) de Bloom, Trump jaillit de sa propre merde, talonné par une Miss Piggy évoquant Hillary Clinton. Le candidat républicain sait trainer son ennemie dans la boue dont il représente la créature par excellence. De nouveau, donc, une explosion de boue et de merde, structure scatologique que Christian Bloom étendra jusqu’au discours même de l’homme politique. Les réactions de Bloom, comme celles de bon nombre d’autres artistes qui œuvrent en caricature dans la presse internationale (pensons à Ann Telnaes du Washington Post, à Ed Hall (Artizans/Cartooning for Peace), à Pia Guerra (The Nib), à Steve Bell (The Guardian), à Ramses Morales Izquierdo (Cartoon Movement), à Serge Chapleau (La Presse), pour ne nommer que celles et ceux-là) ont tendance à dépeindre un Trump au corps outrancier, grotesque — suivant le modèle de Gargantua, pourrions-nous dire — pour signifier l’affront qu’il inflige aux normes de la discursivité politique et diplomatique. Ces excès se veulent une réplique aguerrie face à une agentivité trumpienne qui ne cesse de s’imposer en jouant la carte du trauma, qui déjoue toute critique en renouvelant quotidiennement une instabilité dont les effets finissent par user le corps social.

« Traumatrumpismes »

Dans son ouvrage History and Its Limits: Human, Animal, Violence (2009), le chercheur américain Dominick LaCapra a longuement abordé le problème de la rencontre entre l’histoire et les traumas, par lesquels il entend surtout ceux qui découlent des grandes violences d’État. LaCapra cherche à comprendre comment la mémoire des génocides, des migrations forcées, de l’esclavage, des totalitarismes s’articule avec l’écriture de l’histoire. Réfléchissant au rôle joué par le témoignage, il s’intéresse au statut dont jouissent les témoins vis-à-vis des historiens. Par-là, il s’attarde aux tropes formulés pour signaler le trauma dans le récit historique, dans le travail de mémoire et dans les productions culturelles qui en sont issues. Comment ces structures mémorielles et ces stratégies narratives sont-elles transmises à travers les générations? Comment s’écrivent-elles? La question nous incite à souligner que l’écriture de l’histoire est un enjeu social. LaCapra parle de traumatropismes pour signifier toute la complexité du terrain sur lequel nous entendons les récits de traumas collectifs et individuels. Pour en faire sens, nos propres actions doivent être en accord avec les responsabilités qui exigent, en fin de compte, une démarche patiente et attentive.

La caricature et la satire graphique, dans la presse imprimée et sur internet, constituent une zone dans laquelle de telles tensions entre histoire et mémoire peuvent être étudiées, et confrontées, s’il le faut, à leurs contradictions. Celle qui se fait jour alors que Donald Trump semble avoir déjoué par avance l’ensemble des critiques, satiriques ou pas, que l’on pourrait lui adresser n’est pas des moindres pour une pratique qui dépend de l’instabilité pour construire et mettre de l’avant ses leçons éthiques. Quel est le pouvoir réel de ces caricatures face aux actions d’un président des États-Unis? David Levine a-t-il pu empêcher que se poursuive le terrifiant et meurtrier conflit vietnamien? Ces longues campagnes satiriques contre un Johnson, contre un Nixon, ou aujourd’hui contre un Trump, servent-elles à autre chose qu’à conforter les critiques ou opposants de ces régimes? La question est sans doute aussi banale que notre impuissance à y répondre.

Et pourtant, à l’heure du troisième anniversaire de la victoire de Trump dans la course à l’investiture du parti républicain, on sait qu’une politique d’extrême violence se niche dans les structures de pouvoir des États-Unis, que le président en dirige la teneur, et, surtout, que celui-ci se distingue de ses prédécesseurs Johnson et Nixon en livrant bataille contre sa propre population et celles et ceux qui cherchent à l’intégrer.

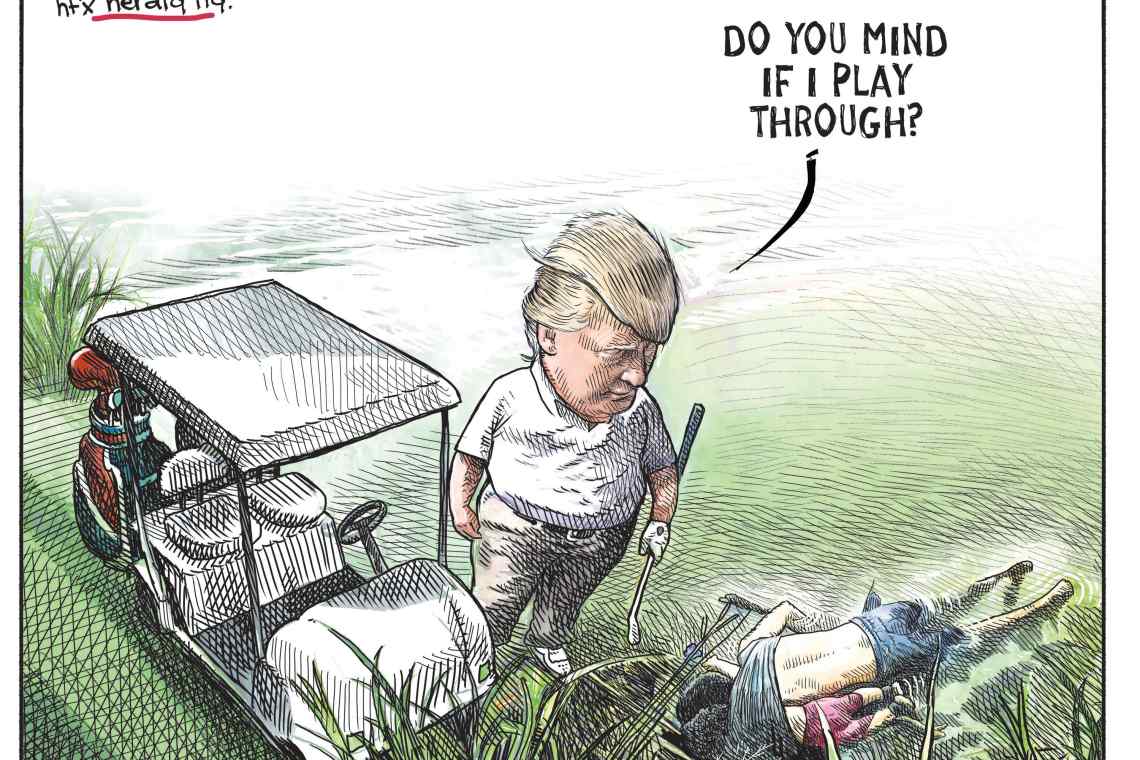

En juin 2019, une caricature de l’artiste canadien Michael de Adder a fait les manchettes des réseaux imprimés, télévisés et virtuels de la presse internationale. Dans celle-ci, nul besoin de boue, de merde, de tatouages, de cicatrices ou d’autres marques sur le corps du président. On y voit, tout simplement, un Donald Trump s’affairant à sa partie de golf habituelle et demandant, avec une politesse surprenante : « do you mind if I play through » — « permettez-vous que je traverse votre espace de jeu? » Il s’adresse aux corps gisants d’un homme et de sa fille, Oscar Alberto et Angie Valeria Martinez, qui se sont noyés lors d’une traversée à la nage du fleuve Rio Grande, frontière naturelle entre le Mexique et le Texas. Comme l’a dit l’artiste dans un texte qu’il a publié à la suite du licenciement que l’image lui a valu par les journaux de la compagnie de la famille Irving (Brunswick News Inc), il n’y a rien de drôle dans cette représentation : elle juxtapose deux réalités vérifiables, l’image des corps étant la réplique fidèle, sans distorsion, d’une photo ayant circulé dans tous les médias (Adder, 2019). Au-delà de la responsabilité imputée à Trump pour le décès des deux migrants, reste cette accusation sous-jacente : les conséquences meurtrières de sa politique demeurent, pour lui, secondaires au jeu de golf. La violence et la mort des autres sont banales, ne comptent que le confort, l’autosuffisance et l’insouciance du président. Nous sommes loin (mais pastant que ça) du Trump maître de cirque et psychotique. Dans ces dérives de comportement, l’imagier donne forme à une terreur anticipée, partagée et vécue déjà comme trauma lorsque l’on n’est pas partisan du président.

Entre témoignage et diffamation

Dans mon étude de ces caricatures de Donald Trump, je comprends la caricature comme l’une des premières étapes d’un raisonnement sur le présent par le recours au passé, comme une manifestation dont la dimension satirique en vient à s’estomper pour ouvrir un passage vers le récit historique. Pour le dire autrement, ces caricatures forment un volet des processus sociaux par lesquels se construit un témoignage collectif sur notre temps. Varié, peut-être même incohérent par moments, il rend compte de la réception sur le vif des actions présentes qui constitueront l’histoire à venir, le récit futur du passé. Les caricatures jouent de leurs ambiguïtés, proposant une relation chancelante avec la vérité. Je rattache ces ambiguïtés au fonctionnement complexe de la satire qui me semble servir à créer une prise de distance initiale face à l’intolérable de l’actualité. On pourrait parler d’une sorte de protection qui, comme c’est le cas pour toute réaction au trauma, n’a pas nécessairement pour fonction de mener à une clarification instantanée. Elle peut servir, au contraire, à éviter toute confrontation immédiate à ce qui déclenche le souvenir traumatique. Mais, dès qu’on s’y attarde, la caricature oblige à un travail ardu, parfois décourageant, de prise en compte des paradoxes du moment. On pourrait dire que c’est justement là, dans ce travail difficile, qu’est proposé un antidote au présentisme absolu — et donc à l’effacement de la conscience historique — qui semble faire irruption avec l’avènement d’une classe politique populiste dont Donald Trump est un emblème particulièrement puissant.

En même temps, et pour rendre ce travail encore plus difficile, on constate que le tournant post-factuel dans lequel s’inscrit cette classe politique opère de manière très efficace grâce à l’appropriation et la normalisation quasi totales de cette fonction de réception et de mise à distance première de la satire. On a longtemps pensé que la figure outrancière de Trump s’excluait par avance de l’emprise du pouvoir. On a vite compris que sa stratégie était rigoureusement cohérente : ses actions et ses dires donnaient dans le ridicule, le grotesque avec une force si excessive que la stabilité des discours dominants s’en est trouvée entièrement minée. À la question par laquelle s’amorce cet essai — à savoir si, bien qu’elles aient cherché à emblématiser l’inéligibilité de l’homme, les caricatures créées pendant la longue campagne présidentielle n’auraient pas plutôt servi à le légitimer —, nous pourrions répondre, pour le moment : oui, mais uniquement dans la mesure où le terrain de ce qui peut être légitime dans la politique américaine a été redéfini par l’équipe de Donald Trump. L’élection surprise de novembre 2016 a été reçue par une grande partie de l’électorat américain, et par les citoyennes et citoyens des autres pays comme une rupture-choc, une catastrophe dont les répercussions traumatiques n’étaient que trop faciles à envisager : pour l’environnement, pour les droits humains, pour le statut des femmes, pour la politique internationale et l’équilibre des armements nucléaires, pour la tolérance religieuse et pour les politiques d’immigration face aux crises internationales, dont celle de la Syrie n’était alors qu’un symptôme particulièrement atroce (la crise migratoire de l’Amérique latine qui marque l’actualité de ses enfants emprisonnés, de ses familles séparées, n’était quant à elle qu’à peine soupçonnée, même si les discours électoraux de Trump l’annonçaient : build that wall). Caricaturer Trump et son régime, c’était s’en prendre aux débuts d’un catalogue d’interventions, c’était témoigner par anticipation alors que l’on transposait sur le présent et le futur imminent les traces d’une mémoire aiguisée par des expériences et témoignages passés.

Souvent dystopique, la satire visuelle devient une forme de fiction d’anticipation. Elle se sert de tropes, mais aussi d’adaptations qui sont soit poussées à l’outrance (Bloom), soit à peine altérées par rapport à leur référent (Adder). À partir de cette dynamique, la satire visuelle propulse ses tropes vers l’avenir, creusant un chemin pour les longues traditions de narrativités, de mythes et de pratiques de raisonnement social dont elle hérite. La virtuosité inhérente au genre caricatural réaffirme l’importance que nous donnons aux pirouettes de la mimésis visuelle dans notre société — jusqu’à parfois nous cantonner au confort de notre satisfaction à nous y retrouver. L’objection fondamentale faite à la caricature concerne autant sa représentation du corps, que ce qu’on en fait lorsqu’on la réduit à la plénitude d’un monde graphique : en admirant cette virtuosité, nous nous servirions de la caricature, ainsi que de la place que nous lui accordons dans la manière dont nous produisons nos débats sociaux à partir de notre imaginaire, pour moduler, voire éliminer tout recours à l’action.

Une critique ambivalente

Ce constat défaitiste est-il juste? Je ne le crois pas, et ce, malgré tout ce qui peut séduire dans cette compréhension de l’œuvre d’art satirique comme simple exutoire. C’est oublier les engagements au fondement des productions satiriques. Surtout, c’est ignorer le supplément extradiscursif qui déborde les limites matérielles de l’image et celles de notre interprétation, comme ont pu nous le rappeler les W. J. T. Mitchell (2014 [2006]) ou Keith Moxey (2013), pour ne citer que ceux-là. C’est aussi perdre de vue que la caricature et la satire visuelles font partie d’un comportement culturel plus vaste : celui du recours à leurs procédés dans notre façonnement de l’histoire et dans les reconstructions constantes que nous faisons de son récit afin de mieux le comprendre. Le travail fait sur la représentation visuelle dans le but de maintenir dans l’instabilité et l’irrésolution tout ordre moral sert, comme le montre Donald Trump et comme l’ont montré avant lui les régimes totalitaires du 20e siècle, autant cette violence que son renversement. Souvent, la satire visuelle s’en tient à une sorte de résilience plus ou moins teintée d’espoir ou de résignation. Dans un cas comme dans l’autre, elle n’échappe pas à la fécondité créatrice qui marque l’expérience humaine depuis cette négociation première d’un corps sensible avec son environnement.

Pour leur part, Christian Bloom, David Levine et Michael de Adder font partie des nombreux artistes qui se servent de leur répertoire stylistique et iconographique, ainsi que de leur virtuosité graphique pour pousser le corps du président — ou celui, symbolique, de l’ordre social — vers la zone de la diffamation, alors même que demeurent fragiles, vulnérables, les corps individuels de ceux qui en subissent l’influence. D’une part, la violence, réelle et meurtrière, se voit associée à la raison d’État. Dans la fusion graphique de l’homme au pouvoir avec l’État qu’il dirige se manifestent la corruption, le grotesque, la vulnérabilité à la transgression. D’autre part, ce corps est aussi, de manière révélatrice, celui d’une victime. C’est sur ce corps dans sa pluralité que s’affichent les cicatrices, les tatouages, les marques fécales, le sang. Le caricaturiste montréalais Michel Garneau, alias Garnotte, l’avait montré en 2012, à ce moment dans l’histoire du mouvement social Printemps érable qui a vu les manifestants se rendre devant le congrès du Parti libéral à Victoriaville pour subir l’assaut des forces de sécurité. Nos discours rejoignent nos corps et les corps des autres. Ils peuvent faire basculer les sociétés en régimes de violence à partir des dispositifs légaux et discursifs que nous mettons en place. Opérant dans un registre commun d’externalisation, nos stratégies carnavalesques servent aisément la diffamation et ciblent avant tout les corps. C’est toujours à travers les corps qu’on porte atteinte à l’humain : et c’est finalement là où se trouvent les limites de la caricature. En effet, elle ne peut se substituer à l’action : elle se charge de nous y pousser, de nous rappeler à ce qui peut-être relève avant tout d’un devoir de mémoire. Notre époque « post-factuelle » — et, pour la caricature, résolument post-attentat contre Charlie Hebdo — ne dessinerait-elle ainsi pas d’autres limites qui déjoueraient la pensée complexe dont la caricature peut faire preuve? L’ambiguïté de notre présent, son ironie, sa capacité à construire une « métavisualité » paraissent céder le pas aux exigences des luttes idéologiques les plus acharnées dont la caricature, ainsi que les citoyennes et citoyens qui la pratiquent, font les frais.

- 1. Je tiens à remercier très chaleureusement les membres du comité éditorial de la revue Captures pour les recommandations très pertinentes qu’ils ont formulées aux étapes de révision de ce texte. Aux artistes Christian Bloom, Michael de Adder et Michel Garneau, à la succession de David Levine, et au Andrews McNeel Syndicate pour l’œuvre de Garry Trudeau, j’offre ma profonde reconnaissance d’avoir généreusement accordé la permission de reproduire les travaux étudiés dans cet essai.