Quiconque étudie les rapports entre art et science dans l’Europe du XIXe siècle sait à quel point cette période fut riche en innovations. Des lois sur les couleurs de Chevreul soigneusement appliquées sur la toile par Seurat à l’arrivée du médium photographique, en passant notamment par les interactions fréquentes entre les artistes et les physiologistes dans leurs laboratoires, l’esprit scientifique du XIXe siècle a certainement eu une influence considérable sur les arts1. Mais dire que ce contexte, du moins en Angleterre, a transformé radicalement la notion de subjectivité autant chez les philosophes que chez les écrivains et artistes de l’époque est une assertion qui demande à être soigneusement argumentée. Benjamin Morgan fait ce pari, en partant du constat que si la période victorienne a été si peu explorée par les historiens de l’esthétique britannique, c’est qu’il s’est construit autour d’elle ⎯ et ce depuis ses débuts ⎯ une aura de scientisme bien distincte des réflexions jusque-là privilégiées par la philosophie occidentale. Ce schisme s’est en fait manifesté à partir même des écrits des principaux protagonistes de la période en question, qui voulaient distinguer leur approche scientifique, davantage expérimentale et résolument matérialiste, du modèle de l’esprit humain qui était ressorti des critiques de Kant.

Pourtant, Morgan voit dans la période victorienne bien plus qu’un bouillonnement scientifique réservé à la sphère matérialiste des études sur la vie humaine. Son premier ouvrage, The Outward Mind, tente de démontrer comment des auteurs comme Alexander Bain, Herbert Spencer, Walter Pater, Vernon Lee et Grant Allen2 ont contribué à l’esthétique en questionnant le rapport entre l’être humain et les œuvres d’art d’un point de vue scientifique et matérialiste, mais surtout en soulevant une problématique toujours actuelle : celle de la perméabilité des sciences humaines. Nous y reviendrons.

The Outward Mind expose une diversité d’approches matérialistes qui ont transformé à jamais la compréhension que nous avons de l’art, de la beauté et de l’expérience esthétique, et ce, à travers une série d’enquêtes menées au sein de disciplines tout aussi différentes que la psychologie évolutionniste, la physiologie, l’histoire de l’art et la décoration intérieure. Avec ce panorama qui pourrait sembler décousu, l’ouvrage de Morgan fait plutôt ressortir une image étonnamment cohérente de l’expérience esthétique à l’ère victorienne, entendue comme phénomène extériorisé (d’où le titre de l’ouvrage), c’est-à-dire matérialisé. Jusque-là, l’esprit humain avait été conçu comme un espace intériorisé. Mais à partir du XIXe siècle, cette conception de l’esprit comme entité distincte de la corporéité et de l’extériorité est remise en cause par une conception matérialiste. Et dans ce contexte, l’expérience esthétique prend la forme d’une relation au monde qui brouille l’espace auparavant nettement marqué entre le sujet et l’objet. Au lieu d’être perçue comme un acte transcendant, celle-ci redescend sur terre et s’explique par l’activité neuronale, le contact physique et sensoriel avec les œuvres d’art; l’interaction entre l’encre, les pigments, la pierre ou les vibrations sonores, d’une part, et le corps ainsi que les sens perçus par le cerveau humain, d’autre part. Le contact avec les œuvres d’art est ainsi pensé dans un rapport d’objet physique à corps biologique, sur un plan matériel à partir duquel émergent réflexions, affects, sentiments et émotions. La relation esthétique n’est donc pas conçue ici comme un phénomène relevant de la culture ou de la connaissance, mais plutôt de l’affectivité et de l’instinct.

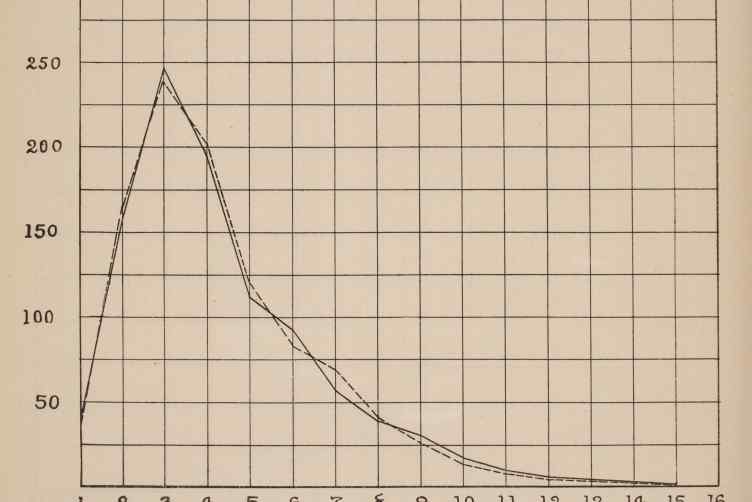

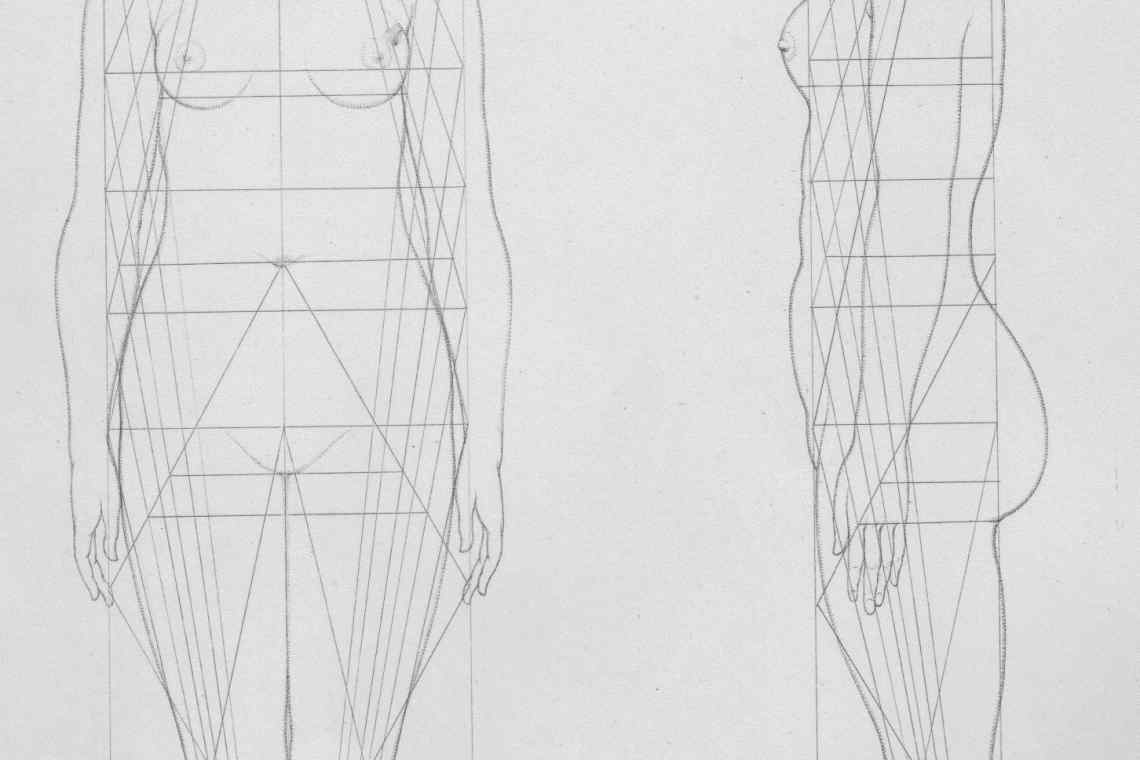

L’ouvrage est divisé en deux parties. La première examine la tendance scientifique qui, au XIXe siècle, a envisagé l’expérience esthétique comme phénomène matérialiste. Le premier chapitre est consacré aux travaux de George Field et du Edinburg Aesthetic Club, dont la figure de David Ramsay Hay est la plus célèbre. Alors que Field s’est intéressé aux règles qui se cacheraient derrière la beauté, et qui seraient identifiables grâce à la science, le travail de Hay, en plus de reprendre le projet de Field, a consisté à appliquer ces règles dans le cadre de sa pratique de décorateur, et ce, en développant une compréhension scientifique de l’atmosphère comme phénomène à la fois sensoriel et psychologique. Le deuxième chapitre est consacré à l’émergence de l’esthétique physiologique, c’est-à-dire d’une compréhension de l’expérience esthétique comme phénomène tributaire à la fois d’un ensemble de stimuli et de réponses neurophysiologiques, ainsi que d’inscriptions biologiques situées dans le temps profond de l’espèce humaine. Selon cette perspective, la beauté a pu être envisagée chez l’essayiste Grant Allen comme une réponse ⎯ programmée par l’évolution depuis des millénaires ⎯ à certaines caractéristiques de l’environnement favorables au développement de l’espèce humaine.

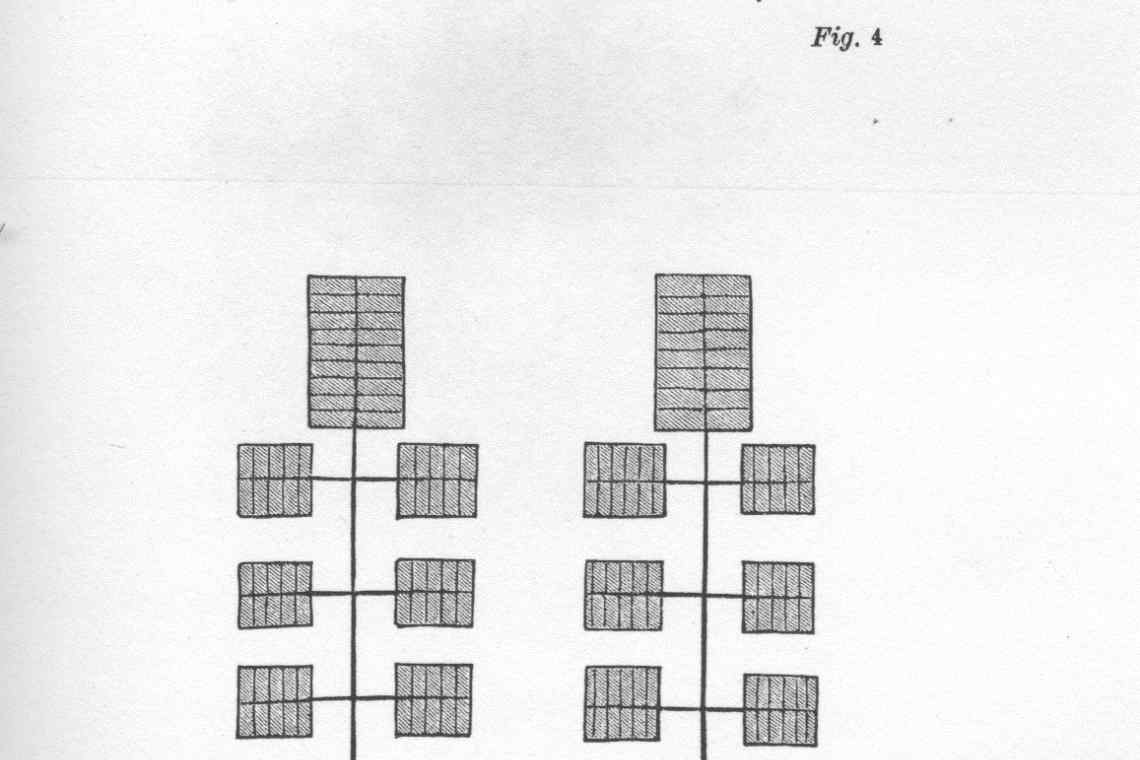

La deuxième partie de l’ouvrage enchaîne en levant le voile sur une version encore plus radicale de cette relation matérialiste au monde, laquelle fut partagée autant par des écrivains que des psychologues. Le troisième chapitre concerne l’émergence d’une conception animiste de l’univers matériel, où les objets acquièrent une conscience ou du moins peinent à se distinguer de la conscience humaine, notamment dans les romans et les essais de Walter Pater. Le quatrième chapitre présente la conception du travail manuel chez William Morris comme extension de l’esprit humain jusque dans la matérialité des objets conçus. L’ouvrage se termine sur la notion de l’empathie à l’aube du XXe siècle. Mais, vous l’aurez sans doute deviné, le concept tel que théorisé par Vernon Lee ne prend pas ici la forme d’une relation émotionnelle face à l’altérité. Il s’agit plutôt d’un rapport physique envers les objets, n’engageant que l’affect comme réaction primaire à l’altérité.

Cette extériorisation de l’esprit humain (le outward turn) ne représente pas seulement aux yeux de Morgan le désir commun d’une époque de voir l’expérience esthétique sortir de l’intériorité où elle avait été enfermée par la philosophie continentale. Elle se manifeste aussi dans la façon dont les pratiques, qu’elles soient littéraires ou plastiques, investissent la matérialité des objets du souffle de l’esprit humain. L’esthétique ressort de cette période comme un discours, non plus sur le caractère purement réceptif de la perception humaine, mais bien sur l’extériorisation de cette expérience jusque dans les objets, questionnant ainsi la distinction entre un sujet intériorisé et animé d’une part, et les objets extérieurs et inanimés d’autre part. La période victorienne, telle que l’étude de Morgan nous la révèle, est fortement marquée par l’interrelation entre les corps et les objets, ces derniers possédant une agentivité qui jusque-là n’était réservée qu’à l’esprit humain, aux confins de son intériorité. Si l’être est pure matière ⎯ mais bien animée ⎯, alors est-il tout à fait inconcevable d’accorder aux objets la possibilité de s’animer et de vibrer à l’unisson avec l’esprit humain? Et ce dernier est-il absolument distinct de la matière qui l’entoure? Telles sont les questions qui ressortent des enquêtes qui sont présentées dans l’ouvrage. L’auteur constate que plusieurs des questionnements philosophiques soulevés par le contexte scientifique britannique du XIXe siècle (principalement quant à la notion de subjectivité) sont restés en suspens, à partir du moment où les sciences humaines ont tourné le dos à ce qu’elles considéraient comme une forme de scientisme, voulant plutôt réaffirmer leur singularité face aux sciences naturelles.

Morgan ne veut certes pas que les sciences humaines d’aujourd’hui apprennent des découvertes scientifiques de l’ère victorienne. Il veut plutôt qu’elles apprennent de la relation mutuellement fructueuse qui s’est manifestée à cette époque. Au lieu de voir les sciences humaines et les autres sciences dans un rapport dichotomique, il importe de comprendre comment ces deux champs ont eu et continuent d’avoir une relation collaborative; comment ils peuvent se nourrir mutuellement. Les sciences ne sont pas en compétition afin de gagner un même terrain. Au contraire, les questionnements de chacune des disciplines auront pour effet de reformuler les questionnements des autres. Alors que les neurosciences ont transformé radicalement notre compréhension du fonctionnement du cerveau humain, le mystère de l’expérience esthétique reste toujours présent, bien qu’il se soit transformé au fil des découvertes scientifiques. Pour les sciences humaines, le défi actuel consiste selon Morgan à perméabiliser les discours et les notions issues des différents champs.

L’auteur souligne en conclusion le travail de certains auteurs contemporains qui relèvent un tel défi. La philosophe Catherine Malabou, par exemple, a fait preuve d’inventivité en reformulant, avec une méthodologie issue à la fois de l’esthétique et des neurosciences, l’image du cerveau humain qu’il est possible d’adopter aujourd’hui3. Une image qui, en retour, a le pouvoir d’influencer autant les sciences du cerveau que les sciences humaines, notamment en reconfigurant à nouveaux frais la question de la subjectivité. Bien qu’absent de l’ouvrage, le philosophe français Jean-Marie Schaeffer aurait tout aussi bien pu se retrouver dans l’épilogue, puisque ses recherches récentes tentent de renouveler la notion d’expérience esthétique à la lumière des acquis récents de la psychologie cognitive et de la neuropsychologie4.

Mais ce regard critique sur les sciences humaines n’est présent qu’en filigrane dans l’ouvrage. On regrette que Morgan ouvre ici une porte qu’il préfère ne pas franchir, ce qui est tout à fait normal, étant donné que son objet d’étude est bien historique, et qu’il vise prioritairement à contribuer au champ des études littéraires en adoptant une perspective originale. Mais en l’état le lecteur aura peut-être de la difficulté à saisir la pertinence de ce très court épilogue.

Aux côtés d’autres ouvrages récents adoptant des perspectives similaires sur le tournant du XXe siècle, comme ceux de Robert Michael Brain et de Spyros Papapetros5, The Outward Mind reste avant tout une étude riche et complexe sur une période ayant laissé derrière elle un héritage important, bien que peu célébré, et souvent incompris.

- 1. Selon Robert Michael Brain, ce contexte aurait aussi transformé notre conception de l’art de façon générale. Voir BRAIN, Robert Michael. 2015. The Pulse of Modernism. Physiological Aesthetics in Fin-de-Siècle Europe. Seattle : University of Washington Press, 384 p.

- 2. Respectivement : un psychologue associationniste, un psychologue évolutionniste, deux essayistes et écrivains adeptes de l’esthétique scientifique et un auteur adepte de l’esthétique physiologique.

- 3. MALABOU, Catherine. 2004. Que faire de notre cerveau? Paris : Bayard, 169 p. Voir aussi REES, Tobias. 2016. Plastic Reason. An Anthropology of Brain Science in Embryogenetic Terms. Oakland : University of California Press, 352 p.

- 4. SCHAEFFER, Jean-Marie. 2015. L’expérience esthétique. Paris : Gallimard, 366 p.

- 5. PAPAPETROS, Spyros. 2012. On the Animation of the Inorganic. Art, Architecture, and the Extension of Life. Chicago : The University of Chicago Press, 440 p.