En janvier 2018, la publication du livre Théorie des médias. Une introduction, de Dieter Mersch, directeur de l’Institut de théorie critique de la Haute École d’art de Zurich, ne pouvait pas passer inaperçue. Depuis une dizaine d’années, l’auteur étudie les rapports théoriques unissant les arts, la théorie des médias et la sémiotique. À ce titre, plusieurs de ses livres ont acquis une certaine renommée dans les milieux universitaires germanophones et anglophones, tels que Posthermeneutik (2012) ou encore Epistemologies of Aesthetics (2015). Cependant, Théorie des médias. Une introduction est la première traduction de son œuvre en langue française. En outre, ce livre inaugure la collection « Médias/Théories » de la maison d’édition Les presses du réel, qui a pour ambition de faire connaître au lectorat francophone des ouvrages majeurs issus de la théorie des médias jusqu’alors non traduits. Pourquoi avoir choisi l’introduction de Mersch afin d’inaugurer cette collection?

À ce jour, trois ouvrages sont couramment utilisés pour s’initier au champ d’études que représente la théorie des médias : Media Theory. An Introduction (1996) de Fred Inglis; Introduction à la médiologie (2000) de Régis Debray ; et enfin l’ouvrage collectif Kursbuch Medienkultur (2002) de Claus Pias, Josef Vogel, Lorenz Engel, Oliver Fahle et Britta Neitzel. Or, aucun de ces livres n’a fourni un panorama sociohistorique aussi vaste que celui de Mersch, s’étendant de Platon jusqu’à la troisième cybernétique, ce qui justifie sa pertinence pour introduire et contextualiser la théorie des médias. Toutefois, sachant que l’établissement d’une véritable théorie générale des médias n’advient qu’à partir des années 1950, le fait d’opter pour une étendue sociohistorique aussi vaste peut sembler à première vue hétérodoxe.

À dessein, Mersch justifie ce parti-pris en explicitant ce qu’est un médium. Selon lui, un médium permet de figurer, de symboliser, de conserver, de transmettre et de communiquer ce qui est « autre ». En tant qu’intercesseur, un médium influence et transforme ses objets, et n’est donc appréhendable que par la pluralité de ses effets. Ceci explique pourquoi aucune définition concrète des médias n’existe à ce jour, car il n’y a « pas de médias […] en un sens substantiel et historiquement stable » (Mersch, 2018: 8). Autrement dit, le concept de médium évolue au gré des révolutions médiumnologiques (invention du téléviseur, de l’ordinateur, etc.) et de leurs contextes de production, de diffusion et de réception — d’où l’intérêt du présent ouvrage et de son analyse diachronique, à même de rendre compte de la genèse et de l’évolution du concept de médium en quatre chapitres.

Le premier chapitre, intitulé « Histoire de la théorie des médias. De Platon à Nietzsche », met en lumière les fondements philosophiques du concept de médium. Mersch, se souvenant d’une leçon de Derrida, rappelle d’abord que Platon compare l’écriture à un pharmakon, c’est-à-dire à une substance qui, selon la dose administrée, est susceptible d’agir comme un remède ou comme un poison. Selon lui, la critique platonicienne est la première expression de l’ambivalence médiale, que le philosophe grec perçoit à travers les effets paradoxaux de l’écriture sur ses contemporains. Dans ce chapitre, l’auteur s’intéresse aussi aux apports de l’idéalisme allemand et démontre que G. E. Lessing, J. G. Herder et G. W. F. Hegel procèdent tous à une métaphorisation du médial : Lessing compare l’image au langage, Herder compare le langage à un flux esthésique et enfin Hegel poursuit et amplifie l’héritage herdérien, en affirmant que le langage est le médium transcendantal de toute pensée.

D’après Mersch, Hegel est toutefois le premier à comprendre que les médias ont la particularité structurelle d’être révélés dans et par leurs résultats, ce qui leur donne la capacité de « faire advenir sans apparaître ». À rebours du système hégélien, l’auteur démontre que F. W. Nietzsche refuse la métaphorisation du médial, en postulant que le langage et l’expérience seraient foncièrement dissociés. D’après Mersch, dans les écrits nietzschéens, la dialectique du médial opère ainsi par éclats prismatiques, ne dévoile aucune vue d’ensemble et renvoie perpétuellement aux médias eux-mêmes, ce qui engendre une circularité infinie. À la fin du chapitre, l’auteur se penche brièvement sur l’héritage sémiotique. Son idée phare, s’appuyant sur une présentation succincte des travaux de Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce et Ludwig Wittgenstein, est que le concept de signe a permis l’élaboration d’une philosophe médiale du langage.

Le deuxième chapitre, intitulé « Théorie des médias, le moment de la systématisation », évoque un tournant décisif. À partir du XXe siècle, la dialectique du médial n’est plus tributaire d’une philosophie médiale du langage : elle s’opère dorénavant sur une base matérialiste et technique. Pour le démontrer, Mersch commence par présenter un schisme au sein de la théorie marxiste : d’un côté, Béla Balázs, Walter Benjamin et Bertolt Brecht sont fascinés par la technicisation croissante du début du XXe siècle et y voient un vecteur potentiel d’émancipation ; de l’autre, l’École de Francfort — et plus particulièrement Theodor W. Adorno, Max Horkheimer et Günther Anders — perçoit les médias de masse comme des dispositifs de manipulation et d’aliénation. D’après Mersch, cette deuxième interprétation a révélé comment la dialectique du médial peut absorber l’être humain et l’instrumentaliser, c’est-à-dire le transformer lui-même en médium.

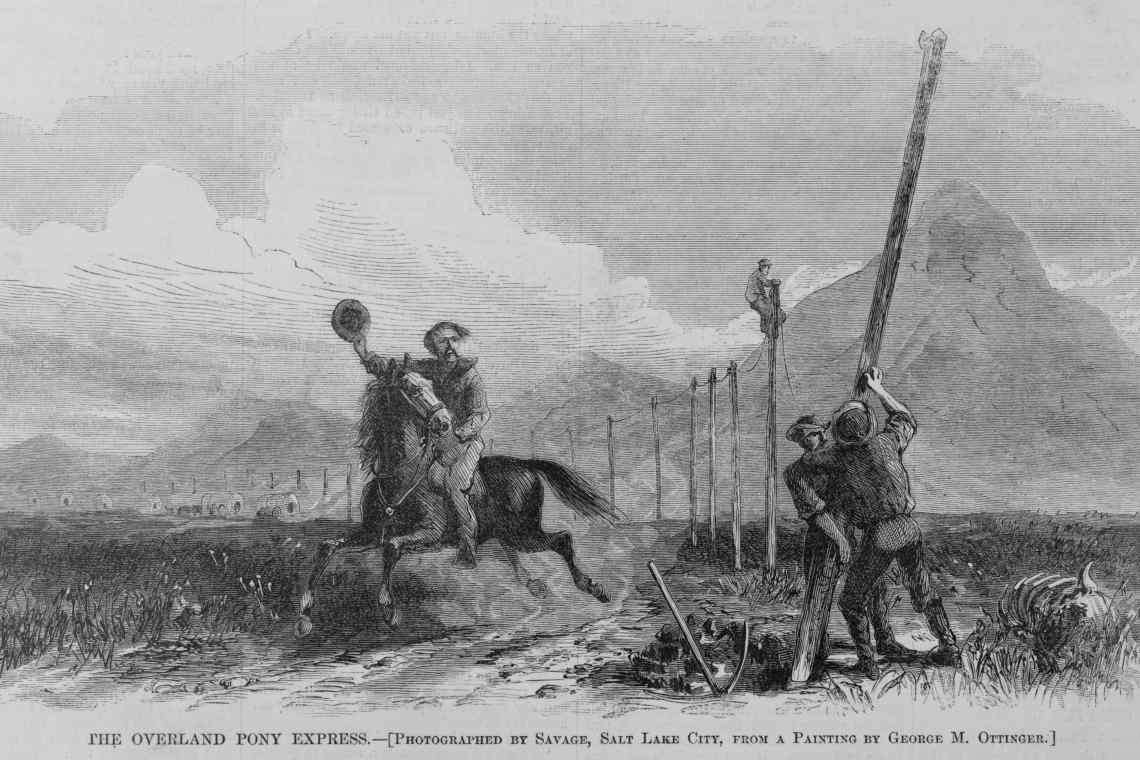

En sortant du giron marxiste, l’argumentaire de Mersch aborde l’établissement d’une véritable théorie générale des médias menée à partir des années 1950 par l’École canadienne (composée de Marshall McLuhan, Eric A. Havelock, Jack Goody, Ian Watt, John Culkin, Edmund Carpenter et Walter J. Ong), sans oublier de mentionner l’apport de précurseur joué par Harold A. Innis. Selon l’auteur, tous ces penseurs décrivent les médias comme des extensions d’une faculté humaine psychique ou physique. Néanmoins, le fonctionnalisme de l’École canadienne aboutit souvent à la négation de la matérialité au profit de la logique, et tend implicitement à prôner une lecture linéaire de l’histoire découpée en trois niveaux successifs : l’oralité, la scripturalité et la postscripturalité. Suivant cette conception, chaque médium dépasse et s’additionne aux précédents à travers un processus incrémental. Cette vision incrémentale est maintenant relayée par Derrick de Kerckhove, dont Mersch critique sévèrement les travaux. Selon Mersch, Kerckhove verse dans un « optimisme béat » (134) face à l’ordinateur lorsqu’il explique que la numérisation mettra fin à la pensée linéaire, à l’atomisation, à l’abstraction et à la décontextualisation…

Un troisième chapitre, intitulé « Les philosophes des médias », aborde les œuvres de Vilém Flusser, Jean Baudrillard, Paul Virilio, Friedrich A. Kittler et Niklas Luhmann au cas par cas. Le regroupement du chapitre n’est pas fortuit puisque ces auteurs procèdent tous, d’après Mersch, à une critique radicale de la métaphysique. En effet, les concepts de médium, médial et médiation semblent devenir pour ces auteurs des catégories épistémologiques de base. Il en résulte un a priori médial qui s’impose à toutes les formations sociales et culturelles. Toutefois, Mersch précise que ces philosophes des médias pensent désormais « le langage techniquement […] et la technique langagièrement » (140), niant de ce fait la dimension sensible des processus de signification au profit d’une dialectique du médial résolument constructiviste.

Dans le prolongement de cette déconnexion vis-à-vis du sensible et de l’affect, Mersch présente les développements de l’écologie médiale et de la troisième cybernétique, dans un quatrième chapitre intitulé « Les derniers développements : les écologies médiales et le troisième tournant cybernétique ». Les écrits de Bruno Latour, Norbert Wiener, Gregory Bateson, Richard Buckminster Fuller et d’autres sont commentés sans toutefois que ces théoriciens soient présentés individuellement comme c’est le cas dans les chapitres précédents. Ceci donne lieu à un portrait général manquant forcément de nuances et de précisions. D’après Mersch, les approches holistiques et totalisantes issues de l’écologie médiale et de la troisième cybernétique considèrent les hommes et les médias comme une unité indissociable. Les médias ne sont donc plus de simples milieux, mais pénètrent tous les aspects de la vie humaine. L’auteur démontre aussi que ces approches ne répondent à aucun principe écologique — tels que l’autoréférence, l’autorégulation ou la régénération.

Toutes ces observations encouragent l’auteur, lors de sa conclusion, à trancher le nœud gordien en prônant la réhabilitation de la doctrine antique de l’être sensible. La médialité serait donc liée à un milieu de la perception et le médium serait « cette matérialité qui se dérobe à la perception tout en constituant son véhicule » (257). Dans cette perspective, la pratique artistique s’avère être un outil puissant, car elle détourne et dévoile la logique interne des appareils, en générant de nombreux écarts et frictions. L’auteur en appelle alors à l’élaboration d’une théorie négative des médias fondée sur l’expérimentation.

Ainsi, le livre Théorie des médias. Une introduction, de Dieter Mersch, fournit une généalogie et une vue d’ensemble extrêmement satisfaisante de la théorie des médias. Le lecteur ou la lectrice pourront donc découvrir de nombreux auteurs jusqu’ici restés méconnus du public francophone mais dont les œuvres sont aujourd’hui considérées comme fondatrices de la théorie des médias. En effet, Mersch a pris la peine de retracer finement l’héritage de l’École canadienne et ses postulats épistémologiques, mais il a aussi fait connaître au lectorat francophone trois pionniers de la théorie des médias (Vilém Flusser, Friedrich A. Kittler et Niklas Luhmann), dont les traductions manquent encore malheureusement. On ne relève qu’un seul écueil méthodologique : l’écart de deux millénaires entre Platon et Lessing laisse foncièrement à désirer. En effet, Aristote, Chrysippe, Lucrèce, Ockham, Spinoza, Leibniz et tant d’autres n’ont-ils pas mené des réflexions ayant a trait, de près ou de loin, à la dialectique du médial? Il aurait été préférable de débuter par Lessing, plutôt que de dresser une énième fois l’épouvantail de Platon sans fournir une contextualisation sociohistorique adéquate. De plus, le passage d’une dialectique du médial à des environnements médiaux induit un saut épistémique titanesque, qui a lui seul aurait pu faire l’objet d’un livre.

Il n’en demeure pas moins que l’ouvrage fournit des regroupements pertinents, en se basant sur l’idée qu’il existerait, en fin de compte, trois tendances majeures au sein de la théorie des médias : (1) une branche esthésique, fondée sur la matérialité; (2) une branche représentationnelle, fondée sur le langage; (3) une branche opérationnelle, fondée sur la technique. L’élégante simplicité de cette tripartition risque de perdurer durablement dans le champ étudié, au vu de sa pertinence théorique et sociohistorique.