Te souviens-tu des beaux garçons aimés que nous avons tués et cachés dans les bois, ma sœur?

Leurs âmes ont pu nous échapper; mais leurs corps, leurs corps, leurs corps…

personne ne nous les reprendra jamais...

Louis Hémon, Maria Chapdelaine1.

Ouvrir l’enquête

« Rien n’est d’ailleurs arrivé que la neige, la fatalité, le temps qui passe » (1980: 59), ainsi Nicole Deschamps résume-t-elle, dans le Mythe de Maria Chapdelaine, la mort de François Paradis. Il va sans dire que, à première vue, le roman de Louis Hémon n’encourage guère d’autres conclusions. « Il s’est écarté » (Hémon, 1988 [1913]: 112), résume le voisin, Eutrope Gagnon, pour décrire le trépas du valeureux héros, et le narrateur omniscient de souligner : « le mot lui-même, au pays de Québec et surtout dans les régions lointaines du Nord, a pris un sens sinistre et singulier, où se révèle le danger qu’il y a à perdre le sens de l’orientation, seulement pour un jour, dans ces bois sans limite » (112). À cette scène singulière, à ce mot si simplement chargé de fatalité — « il s’est écarté » (112) —, se résume a priori la mort de François Paradis. Le père Chapdelaine conclut, à la suite de l’impressionnant monologue d’Eutrope, que « ça montre que nous ne sommes que de petits enfants dans la main du bon Dieu » (113). Une véritable rhétorique du résumé — un seul mot, une seule volonté, une seule main — agit dans Maria Chapdelaine pour empêcher le lecteur de penser cette mort au-delà de sa description lapidaire. Même la tristesse de Maria sera passagère. En fin de compte, « rien n’est arrivé », est-on tenté de répéter avec Nicole Deschamps. Ce sera même la célèbre conclusion du roman : « au pays de Québec, rien ne doit mourir, rien ne doit changer » (198). Avec la disparition de François Paradis, nous avons donc une mort que la fiction travaille à rendre impensable. On ne camoufle pas mieux un crime…

À partir des non-dits qui grèvent Maria Chapdelaine, un roman que l’on a trop souvent réduit à son discours idéologique, au détriment des subtilités et des paradoxes de son intrigue, le présent article vise à éclairer une démarche de même qu’une hypothèse2. Le non-dit occupera ainsi une place de choix dans nos analyses, en ce que, entre les gestes routiniers et répétitifs, entre « ces conversations de paysans qui sont comme une interminable mélopée, simple, pleine de redites » (Hémon: 24-25), l’on sent que quelque chose est tu. C’est ce récit que nous tenterons d’exhumer : dans le roulis des saisons, les fournées de pain, les champs à défricher, le roman tente de camoufler un crime qui en structure la trame. Et si Maria Chapdelaine était le roman du meurtre de François Paradis?

Notre démarche consiste à en expliciter les indices, à donner corps au soupçon qui façonne notre lecture. Il nous faut alors, comme l’écrit Umberto Eco en parlant des risques de la surinterprétation, « avoir mis au point une espèce particulière de méthode obsessionnelle » (1996: 44). Cependant, l’enquête sur la mort de François Paradis a tendance à dépasser les balises de l’interprétation (voire de la surinterprétation) d’un texte; c’est que nous lirons aussi un texte absent ou refoulé, dont nous proposons, selon l’étiquette de Pierre Bayard, d’être les critiques « interventionnistes3 ». Une certaine conjoncture critique et un contexte médiatique encouragent notre soupçon à l’époque contemporaine. La mort de François Paradis est bien un cold case que les circonstances épistémologiques de la littérature rendent aujourd’hui analysable.

L’entrée des suspects

Tout destine Maria aux bras de François. Les promesses d’usage ont d’ailleurs été prononcées : ils seront mari et femme au prochain printemps. Au début du roman, Maria revient de Saint-Prime, et si tous les garçons regardent de loin au sortir de l’Église de Péribonka « cette belle fille presque inaccessible », François Paradis, lui, ose faire les premiers pas, l’abordant alors qu’elle est en compagnie de son père : « C’est un adon que je vous rencontre, puisque votre terre est plus haut le long de la rivière et que moi-même je ne viens pas souvent par icitte » (Hémon: 7). C’est cet heureux hasard, au service d’une destinée secrète visant à unir les deux jeunes gens, qui sera contrecarré par la disparition non moins accidentelle de François Paradis. Aux côtés de ce dernier se tient Eutrope Gagnon, l’honnête besogneux, à la visite routinière et attendue, tout le contraire de François que la magie du destin fait apparaître. Mais parfois, comme le remarque Maria, « on connaît mal les gens » (191). Le troisième suspect est Lorenzo Surprenant, cet homme des États-Unis à la présence intéressée d’abord, et manigancée ensuite : « C’est pour vous que je suis revenu, Maria, revenu de tout près de Boston, jusqu’icitte : trois jours de voyage! Les affaires que j’avais, j’aurais pu les faire par lettre; c’est pour vous que je suis revenu. » (141.) Mais précisons tout de suite ce que ce portrait induit ici : à bien lire le texte, Maria Chapdelaine ne raconte pas l’hésitation de Maria entre trois prétendants, puisque « [s]i François Paradis ne s’était pas écarté […] tout eût été facile. […] Elle serait allée droit vers lui, poussée par une force impérieuse et sage. » (153.) Eutrope et Lorenzo ne peuvent apparaître comme des candidats sérieux qu’après la mort de François. Il y va de la structure du roman : Eutrope et Lorenzo ne prennent vraiment la parole que lorsque François se tait. Eutrope raconte, en plusieurs pages (109-113), la disparition du héros, érigeant littéralement son discours sur le corps de son rival, à qui il offre un curieux tombeau poétique. Lorenzo, de son côté, ne peut vomir sur la vie au Pays de Québec qu’une fois la beauté parfaite de François évincée. L’occasion étant trop belle, il parlera alors du pays comme de ce lieu où l’on ne « peut sortir l’hiver et aller se promener sans avoir peur de mourir » (138). Nous trouvons encore une fois la parole sur le dos du cadavre.

À cette force structurelle qui s’incarne à travers la posture des personnages masculins s’ajoute un alibi national. Si nul critique ne s’est penché sérieusement sur les circonstances de la mort de François Paradis, on a au contraire constamment glosé sur sa signification dans notre imaginaire national. Isabelle Daunais, par exemple, fait de cette mort un sacrifice pour l’idylle canadienne :

Maria Chapdelaine étant aussi un roman du pays de l’idylle […], François Paradis est trop un personnage de l’aventure pour pouvoir exister très longtemps dans un tel pays. C’est dans ce basculement de l’aventure du réel vers le rêve que réside toute la force du roman de Louis Hémon. (2015: 55.)

De telles structures idéologiques expliquent et justifient la symbolique de la mort du héros, mais le dire ainsi, c’est perdre de vue que le roman est aussi un ensemble de motivations de personnages et d’organisations actancielles. Maria, à bien y regarder, ne choisit pas idéologiquement le plus juste prétendant, elle réagit à des stratégies, à des morts et, qui sait, tombe peut-être dans des guets-apens… Lorenzo et Eutrope sont certes des archétypes, mais ils sont aussi des personnages motivés, des fourbes ou des romantiques, qui ne pouvaient gagner le regard de Maria qu’avec la mort de François Paradis. Et s’ils savaient cette mort nécessaire?

À travers la poursuite de deux pistes élémentaires, il s’agit de compléter ce basculement de l’idéologie vers une nouvelle forme romanesque. Nous n’hésiterons pas, ainsi vont les mythes, à élargir notre regard aux paraphrases que toute une production littéraire et cinématographique offre du drame à l’œuvre. De même, notre enquête effectue aussi un pas de recul, en interrogeant un moment précis de la genèse du roman de Hémon. Il faut être patient et ne pas sauter trop vite aux conclusions, même si cela ne fait plus guère de doute : nous tenons l’assassin de François Paradis.

Première piste : le meurtre déjà-là

Dans son enquête sur la genèse de Maria Chapdelaine, Damase Potvin rapporte qu’à l’époque où Louis Hémon était engagé chez Samuel Bédard et rédigeait son roman, une histoire excitait les tablées. Elle raconte qu’un « guide fort expérimenté pour les randonnées dans les forêts du nord-ouest du Lac Saint-Jean » (1950: 66), Auguste Lemieux, au nom aussi lourdement positif que François Paradis, était cependant pourvu d’un mauvais caractère. Dans la version que Potvin réussit à soutirer aux habitants de Péribonka, on soutient que le guide a été engagé par deux Européens, M. Grasset et M. Bernard4, avec lesquels il se chamaillait avant même le début de leur voyage. Ils partirent toutefois, ainsi vont les destins. Auguste Lemieux, évidemment, ne revint jamais : « Une semaine se passe sans qu’on le vît revenir. Deux semaines, trois semaines… » (68.) On est en peine à Péribonka, on veut aller à sa recherche, mais un « sauvage » survint sur les entrefaites et confia avoir découvert « dans une clairière, au bord d’un petit lac, les tronçons d’un cadavre semblant être celui d’Auguste Lemieux. » (68.) Un groupe d’hommes y « découvrit les jambes près d’un buisson, le tronc, un peu plus loin, la tête, à quelques pas de là. […] Quel drame s’était déroulé en cette partie désertique de la Péribonka? demande Damase Potvin. On ne le saura jamais. » (1950: 68.)

« C’est de ce drame où périt si tragiquement Auguste Lemieux, raconté maintes fois à la demande de Louis Hémon par Samuel Bédard, qu’est né, sinon tout le roman de Maria Chapdelaine, du moins son épisode le plus important » (1950: 69), assure Damase Potvin, insinuant par là, dans un geste encore naïf et imprécis, le premier doute dans l’histoire littéraire québécoise sur la cause véritable de la mort de François Paradis. Mais s’il note que le destin d’Auguste Lemieux inspire celui de François Paradis, Potvin se garde toutefois d’intervenir dans la fiction de Hémon, de réfracter ceci dans cela. Cependant, l’enquête que Potvin entreprend sur la mort d’Auguste Lemieux et le ton romanesque dont il charge les faits permettent d’inférer un autre dessein.

« Les faits suivants m’ont été révélés par M. J.-A. Burgesse, d’Arvida, ancien commis de la Baie d’Hudson » (69), commence-t-il, mais le récit en chausse-trappe s’approfondit :

En 1930, me raconta [Burgesse], lorsqu’il vivait à Obidjuan, sur la rivière Saint-Maurice, son chef de poste, Claude Picaubé, un Français, lui raconta qu’en 1910, il était commis pour le compte de Révillon & Frères, à Albany. Son chef était un nommé Grasset. C’était un homme misanthrope et sombre. Il avait fait à pied le voyage du Lac Saint-Jean à la Baie James où il était arrivé à moitié mort, ayant failli mourir tout à fait de faim en route. Il buvait beaucoup et quand il était dans les vignes du Seigneur, il racontait qu’il avait mangé son compagnon; ce qu’il niait quand il revenait à jeun et qu’on lui rapportait ses propos. (1950: 69-70.)

À cela s’ajoute, « quelques mois plus tard » (70), la confidence d’un Montagnais qui assura avoir trouvé « un jour » (70), une cuisse humaine à demi enfoncée dans le sable, le tout enveloppé d’un portemanteau. Damase Potvin n’hésite guère à tirer toutes les conséquences de ces deux témoignages qui parviennent toutefois au lecteur tel une légende aux relais aussi imprécis que mystérieux. De l’ivresse de Grasset au témoignage de Picaubé, en passant par la narration de Burgesse et le compte rendu de Potvin, nous avons là des dizaines d’années de construction et de reconstruction.

***

Voilà l’enseignement de Damase Potvin : dans Maria Chapdelaine, nous aurions peut-être affaire à un crime déjà-là, un crime que Louis Hémon aurait décrit sans le savoir. La scène du meurtre de François Paradis engage un mythe qui dépasse le texte de Hémon. Dans le fil du récit, le meurtre du coureur des bois s’inscrit en effet dans une lutte plus vaste entre les « bois sans limite » (Hémon: 112) et « un espace de terre défrichée » (18).

Pendant de l’expression « s’écarter », « faire de la terre » — « qui exprime tout ce qui gît de travail terrible entre la pauvreté du bois sauvage et la fertilité finale des champs labourés et semés » (Hémon: 27) — implique ce combat d’où cependant l’habitant sort vainqueur : « La terre est bonne, dit Samuel; mais il faut se battre avec le bois pour l’avoir. » (26) On parlera alors de la « bataille contre la nature barbare » (49), on décrira la lutte contre le « géant colossal » (52) qu’est le hêtre que l’on déracine. Or, dans Maria Chapdelaine, ce bois ennemi est aussi marqué par la magie, l’excitant mystère, l’aventure, soit autant de traits qui se reportent sur François Paradis, dont les épaules sont symboliquement chargées. Le héros n’a d’ailleurs de cesse de répéter sa lignée confusément « indienne », par le biais d’une dette familiale envers les « sauvages » et par son imaginaire dont il rend compte dans les veillées :

À quatre cents milles de là, […] ceux des sauvages qui avaient fui les missionnaires et les marchands étaient accroupis autour d’un feu de cyprès sec, devant leurs tentes, et promenaient leurs regards sur un monde encore empli pour eux comme aux premiers jours de puissances occultes, mystérieuses : le Wendigo géant qui défend qu’on chasse sur son territoire; les philtres malfaisants ou guérisseurs que savent préparer avec des feuilles et des racines les vieux hommes pleins d’expérience; toute la gamme des charmes et des magies. (Hémon: 66.)

Ce serait donc dans une telle guerre contre la nature sauvage et libre que François Paradis est abattu. Mais pour dépasser la structure du roman qui décrit cette violence sans en révéler le geste, le crime, il faut être capable d’imaginer la scène manquante. Puisque Maria Chapdelaine ne raconte pas le corps démembré par les loups et les bêtes, ne raconte surtout pas la suspicion des habitants, il ne reste que le meurtre allégorique, immémorial, et en ce sens légitime, de la nature sur la nature.

Ce sont bien « l’inimitié menaçante du dehors, le froid, la neige profonde, la solitude » (138) qui, tel « un essaim de mauvaises fées » (138), murmurent dans les oreilles de Maria ces mots pleins d’ambiguïté : « Te souviens-tu des beaux garçons aimés que nous avons tués et cachés dans les bois, ma sœur? » (Hémon: 138.) L’idéologie du texte, le mythe de Maria Chapdelaine chantant une « race qui ne sait pas mourir » (198) — qui ne sait pas tuer —, impose une version acceptable, quasiment triomphante : la culture domestique la nature, elle en « fait de la terre ». Ainsi matée, cette nature devient habitable. Ce n’est plus la wilderness, mais la terre, la nôtre. Un sacrifice a eu lieu afin que le monde puisse à nouveau tourner rondement. Dire que la mort de François Paradis ne fait qu’illustrer par la fiction celle d’Auguste Lemieux, dire que le meurtre est simplement relayé, transformé, digéré ne suffit donc pas. De même, soutenir qu’une version est choisie dans Maria Chapdelaine, qu’un coupable clair participe de l’intentio operis, selon l’expression d’Eco (1996: 21-80), que ce coupable soit bêtement « la nature », voilà encore quelque chose d’inacceptable. Ce que cette piste a su exhumer ne nous confine pas, pourtant, à l’impasse mythique : elle permet d’identifier dans la rumeur autour de l’œuvre cette présence meurtrière, un meurtre déjà-là qui met en branle la machine romanesque. Le réel offre ainsi à l’enquêteur la licence de la suspicion. Les vraies traces laissées par le cadavre d’Auguste Lemieux invitent à en traquer d’autres, camouflées sur la scène de crime, qui se dessinent à travers toutes les fictions de Maria Chapdelaine.

Seconde piste : le traître déjà là…

Avec raison, Louvigny de Montigny qualifiait Menaud maître-draveur (Savard, 1992 [1937]) de « brillante paraphrase » (1937: 44) de Maria Chapdelaine. Du point de vue de notre enquête, on peut également y voir une variation sur le même imaginaire : celui du meurtre de la nature qui en cache un autre. Tout en s’inspirant largement du roman de Hémon, celui de Savard s’élance toutefois sur une piste que son prédécesseur se refusait à suivre : Menaud reliera la mort de son fils à la trahison de la terre officiée par le Délié, Canadien français vendu au pouvoir anglais. C’est « pour défendre, contre le traître, les droits de la liberté » (1937: 134) que, vers la fin du roman, Menaud s’aventure vers la montagne, en vue de rencontrer l’ennemi. Mais, dans cette montagne, « les souvenirs de [son fils] lui avaient sauté à la gorge […]. Une ombre mystérieuse, partout, tout autour, semblait retracer les gestes de son enfant » (139). Le fils, en un indécidable télescopage, devient l’objet de cette quête, le pays à venger : « Encore, s’il avait pu, là, en plein air, accomplir le dessein dans lequel il était venu : rencontrer le traître, […] venger la terre, les sentiers libres, le passé, les grands morts… » (1937: 139.)

Par cette accusation envers le Délié, Menaud maître-draveur suggère implicitement une lecture de la mort de François Paradis, cette mort raconte une culture qui trahit la nature et sa liberté. En fait, apparaît au lecteur une forme de mobile, culturel, justifiant le meurtre du naïf coureur des bois. Il ne possédait rien, en effet, sinon l’inacceptable liberté de la nature. Cette liberté, qui plus est, lui a permis de mettre la main sur un butin de choix : Maria Chapdelaine. Eutrope et Lorenzo la désirent. En d’autres mots, l’un des deux a tué.

Dès lors, les premiers soupçons se dirigent vers le colérique Lorenzo Surprenant. N’est-ce pas lui qui courtise le plus activement Maria, et avec les plus beaux atouts? Après la vie d’aventures qu’incarnait l’héroïque François, Lorenzo est assurément celui qui a le plus à offrir. Il ne cache rien de sa petite fortune et de son mode de vie lumineux en regard de la noirceur des hautes terres du Pays de Québec. Tous les « mesquins avantages » présentés par l’homme des États (Hémon: 143), grandes rues américaines, théâtres de mille places et mystérieux cinémas, font battre le cœur de Maria « comme une lame s’abat sur la grève » (143). Elle se laissera d’ailleurs ravir par ces promesses de modernité : « Elle ne pouvait se résoudre encore à se dire : “Je vais épouser Lorenzo Surprenant” — mais en vérité son choix était fait. » (155.) Toutefois, par souci d’économie, nous pouvons d’emblée rejeter cette piste, car disons-le, elle apparaît trop évidente. Selon l’expression de Jacques Dubois, il s’agit là du « suspect no 1 », qui s’avère« à tous les coups le leurre. Par convention, il est de tous le moins plausible » (2005: 92). À cette vérité de la structure policière s’adjoignent forcément les alibis logiques : la distance, d’abord, puisque Lorenzo se trouvait tout près de Boston au moment du trépas de François Paradis. Plus encore, l’incompétence : pour avoir le meilleur de François Paradis, il faut être capable de le battre sur son propre terrain, connaître la forêt, attendre le bon moment pour agir. Enfin, le mobile lui-même tangue : ce n’est pas Lorenzo qui, à la fin du roman, épouse la jeune femme. Si l’éloignement le discrédite, il nous invite à porter notre regard plus proche. Beaucoup plus proche.

***

« Que c’est donc plaisant de recevoir de la visite, alors qu’on ne voit presque qu’Eutrope Gagnon d’un bout de l’année à l’autre » (Hémon: 38), dira la mère Chapdelaine après une veillée qui accueillit l’éclatant François Paradis, fraîchement revenu des bois. Faisant partie des meubles, épiant les moindres faits et gestes de cette ménagerie perdue au bout du monde, Eutrope Gagnon paraît insoupçonnable aux yeux du lecteur. Comment douter de « sa figure brune qui respirait la bonne humeur et la patience », de même que ses yeux « pleins d’une admiration humble » (28) pour Maria? Pourtant, ces regards impassibles se feront à la longue de plus en plus suspects, précisément en raison de leur absence de vie et de la mécanique trop bien huilée qui règle leur insistance. Tout dans le texte souligne d’ailleurs l’inquiétante connaissance que cet unique voisin possède sur les drames de la région. En fait, Eutrope sait tout. Voilà un pouvoir dont il a su abuser.

Quand il entre pour annoncer la mort de François Paradis, Laura, la mère de Maria, s’inquiète pour ses fils, partis au chantier. Ils « vont bien » (109), confirme Eutrope. Celui qui va mal, c’est François, dont Eutrope savoure le récit de la mort durant plusieurs pages. « Il parlait avec une facilité singulière » (Hémon: 110), le narrateur prennant la peine de souligner, « lentement, mais sans chercher ses mots, comme s’il avait tout préparé d’avance » (110). Et si Eutrope avait réellement tout préparé d’avance, en joueur d’échecs habile à la stratégie visionnaire? Néanmoins, même si l’on accepte l’hypothèse qu’Eutrope se soit débarrassé de François Paradis par on ne sait encore quels stratagèmes, force est d’admettre que cette lecture se bute au moins momentanément à un écueil. En effet, l’image d’un Eutrope manipulateur se complexifie lorsqu’on observe les événements qui succèdent immédiatement à la mort de François Paradis : tout à coup, Lorenzo revient de sa banlieue de Boston pour achever de faire sa cour à Maria, dans l’espoir de lui faire traverser la frontière. Cette difficulté, pourtant, ne saurait suffire à exonérer totalement Eutrope. Peut-être même que ce retour fait partie d’un plan plus vaste et plus sournois. Contre les objections simples que le récit affiche ostensiblement, il faut parfois faire œuvre de persévérance et confirmer son intuition malgré les apparences.

« Ce garçon des États est venu faire de beaux discours » (Hémon: 151), se plaindra Eutrope qui, le narrateur est catégorique, ne dispose d’aucun charme en regard de Lorenzo. À l’Américain endimanché, le bon voisin ne peut opposer que la routine du même, le retour des saisons, la vie éternellement pareille. Lorenzo est moderne et libéré. Il s’élèvera dans une veillée pour casser du sucre sur la tête des pauvres habitants, esclaves de leurs animaux et de leurs terres, maîtrisant ses paroles avec autant d’adresse que François fait mouvoir son « beau corps ». Au terme de cette soirée haute en paroles, Maria est résolue à quitter le Pays de Québec au bras de Lorenzo. Mais c’est sans compter l’esprit d’Eutrope, qui a permis à son rival de jouer ce coup, et d’aussitôt le retourner contre lui. Cette diatribe de Lorenzo contre la terre paternelle devenait a contrario une manière de convaincre Maria de rester. Ayant patiemment triomphé de la liberté sauvage de François, Eutrope a aussi raison de celle, asservie et citadine, de Lorenzo. Une telle lecture policière du roman de Hémon demande certes un enchaînement quelque peu byzantin d’hypothèses, mais rien dans le texte ne leur résiste.

Devant l’apparente absence de scène de crime liée à la mort de François Paradis, deux options s’offrent au lecteur : ausculter les motifs, comme nous venons de le faire, ou déplacer le regard vers d’autres manifestations criminelles pouvant relever du même engrenage que celui ayant mené au meurtre de François. Loin d’être seulement des vecteurs idéologiques, les personnages de Maria Chapdelaine, aussi archétypaux soient-ils, sont dotés d’une profondeur insoupçonnée, que le texte passe habilement sous silence. Si Hémon ne nous donne que très rarement accès à leurs pensées, il faut donc observer scrupuleusement leurs actions. Aussi, en réponse à l’inquiétante familiarité d’Eutrope, l’enquêteur a tout intérêt à lui prêter les pires intentions, surtout eu égard à l’improbable dénouement de son histoire.

En effet, qu’arrive-t-il à la fin du roman? Eutrope gagne Maria : nul doute, malgré sa réputation irréprochable, qu’il dispose d’une motivation solide. Il faut toutefois se montrer prudent et ne pas expédier les sentences, d’autant plus que, nous l’avons dit, Maria tombe d’abord dans les bras de Lorenzo à la mort de François… et non dans ceux d’Eutrope. Le mobile devient trouble : pourquoi ne tombe-t-elle pas tout de suite dans les bras du meurtrier, mais seulement plus tard, à la suite d’une circonstance particulière, qui n’est peut-être pas étrangère à l’affaire? Ainsi, à ce stade de l’enquête, il faut suivre patiemment le mobile d’Eutrope, ce qui nous amène à observer les forces à l’œuvre dans la stratégie du voisin taciturne, à commencer par celle-ci : la mort de la mère de Maria, Laura, au dénouement du récit. Ce décès convaincra Maria de se détourner pour de bon de Lorenzo et, indirectement, de choisir Eutrope. Inattendue et inexplicable, la disparition de la mère poussera la fille à contre-courant de son désir initial.

L’hypothèse de la culpabilité d’Eutrope demande de considérer non seulement la mort de François Paradis, mais la suite des événements qui ont amené Maria à le choisir. Le fait de suivre le mobile d’Eutrope mène l’enquête au second meurtre dans Maria Chapdelaine. Comble de fortune, ce meurtre dispose d’une scène de crime en bonne et due forme.

***

« J’ai mal dans le corps et je n’ai pas faim […]. Je sens quelque chose dans le dos qui me tire, je n’ai pas faim » (Hémon: 157); « J’ai mal dans tout le corps et la tête me brûle. Je vas mourir! » (158); « Oh mon Dou, que je pâtis! Que je pâtis donc! […] Je peux plus grouiller, plus en tout, et ça me fait mal tout de même. Donne-moi l’eau frette, Maria; j’ai soif à mourir. » (162); « Oh, Samuel, c’est certain, je vas mourir. » (168.) Ainsi s’éparpillent, dans le chapitre XIV, les plaintes de Laura, seuls symptômes qui amèneront à son chevet le médecin de service, évidemment ignare, qui ne sait guérir que les maux graves et fréquents : « Des maladies de même, dit-il, qu’on ne sait pas bien ce que c’est, c’est plus bâdrant pour un médecin qu’une affaire grave » (167). Viennent aussi à son chevet le curé, qui prescrit ses prières, et Tit-Sèbe, le « remmancheur », qui ne sait rien y faire : « Je n’y peux rien, dira-t-il […]. C’est une maladie dans le dedans du corps, que je ne connais pas. » (173.) Même dans sa mort, Laura incarne l’idée de la répétition, rejouant ainsi celle des saisons et de la nature. Elle redevient une bête à la parole incompréhensible : « les plaintes continuaient, et vers le soir elles se muèrent en une sorte de soupir profond, répété sans cesse, qui semblait protester contre un fardeau, ou bien contre l’envahissement lent d’un poison meurtrier » (172; nous soulignons). Prenons Hémon au mot, lui qui n’hésite pas à parler de « poison », même en métaphore : peut-on réellement être certain que la mort de Laura est bien naturelle? Inextricable, demeurant sans explication, celle-ci a en effet tout pour étonner, autant par le mystère qui l’entoure que la fulgurance qui l’organise. En un chapitre, l’affaire est réglée : Laura est partie rejoindre ses aïeules dans l’autre monde. L’agonie de la bonne mère de Maria constitue une clé vers le dénouement : sans cette mort, Maria Chapdelaine serait le récit d’une trahison, celle de Maria qui tourne le dos aux siens pour les conforts de la modernité offerts par Lorenzo et ses banlieues américaines. Sauf qu’à force de guetter cette fuite vers « les États » qui plane à l’horizon du roman québécois, on perd de vue qu’une autre félonie opère en secret, tel un mal encore plus pernicieux rongeant cette société de l’intérieur. Loin de se réduire à la fatalité légendaire ou à sa première couche structurelle et symbolique, la mort non naturelle et en apparence illogique de Laura devient le révélateur de cette trahison aussi interne que le mal qui la ronge.

Dès les premiers maux de Laura, Eutrope se déplace chez les Chapdelaine, précédant en cela tous les guérisseurs, pour offrir son aide. « Eutrope a un remède » (159), annonce-t-on, et le pauvre habitant, si dénué de mots, va livrer son secret, resserrant ainsi son étau :

Voilà ce que j’ai, fit-il d’un air de doute. C’est des pilules. Quand mon frère a eu mal aux rognons, voilà deux trois ans passés, il a vu dans une gazette une annonce pour ces pilules-là, qui disait qu’elles étaient bonnes; alors il a envoyé de l’argent pour une boîte. Il dit que c’est un bon remède. (Hémon: 159.)

Maria se montre incertaine, car après tout, dans la maladie de Laura, c’est son destin à elle qui se joue. « C’est-il bien aux rognons qu’elle a mal, seulement? » (Hémon: 160), s’inquiète-t-elle. Pour l’occasion, Eutrope se fera savant, énonçant comme une leçon bien apprise : « La gazette qui parlait de ce remède-là […] disait comme ça que quand le monde tombait malade et pâtissait, c’était à cause des rognons, toujours; et pour les rognons ces pilules-là, c’est extra. La gazette le disait, et mon frère aussi. » (160) Puis, par la bouche de Maria, Hémon évoque à nouveau l’hypothèse du poison. Et cette fois, il ne s’agit plus d’une métaphore : « Ça ne peut pas la rendre pire? interrogea Maria avec un reste de crainte. Ça n’est pas du poison ni une affaire de même? » (161; nous soulignons). Mais cette crainte est immédiatement rejetée par l’auditoire, alors que « [t]ous les hommes protest[ent] ensemble avec une sorte d’indignation » (161). Eutrope fait à nouveau appel à la jurisprudence : « Mon frère en a mangé quasiment une boîte, et il dit que c’est du bien que ça lui a fait. » (161.)

On voit comment le bon voisin se montre filou dans cette histoire de rognons : Eutrope annonce d’abord que son frère a vu une gazette, qu’il a commandé les pilules et croit qu’elles sont bonnes; toutefois Maria doute, il échange alors son discours rapporté pour celui du témoin et de la publicité : « pour les rognons, ces pilules-là, c’est extra » (161). Et il convainc. Deux choses importent, ici. D’abord, évidemment, la ténacité d’Eutrope le taciturne, d’habitude si peu porté à la parole, mais alors s’ébrouant comme un beau diable et, ensuite, les rognons eux-mêmes, qui surviennent sous la forme d’un diagnostic lointain, imprécis, improbable, mais qui reste jusqu’à la mort de Laura le seul, car le médecin ne sait rien ajouter de plus que : « si c’est une lésion dans le milieu du corps […] aux rognons ou ailleurs, ça peut être méchant » (166). En regard du scepticisme médical, cette belle confiance avec laquelle Eutrope s’exprime a de quoi étonner. Si gauche dans le chapitre précédent au moment de prononcer sa demande à Maria, si gauche en général, il paraît ici nimbé d’un aplomb qu’on ne lui connaissait pas. En fait, ce n’est pas tout à fait vrai : on lui connaissait le même aplomb lors d’un moment précis, celui du récit de la mort de François Paradis.

Si l’on reprend la ligne des causalités, le soupçon s’immisce pour ne plus nous quitter. Il fallait que François meure dans d’obscures circonstances pour qu’Eutrope puisse faire sa demande, mais Maria avait choisi Lorenzo; il fallait donc maintenant que Laura meure pour que la conscience — ou la culpabilité — de sa fille s’exprime et qu’elle choisisse enfin Eutrope, par défaut. Le roman insiste d’ailleurs, par le choix des noms, sur le motif derrière le meurtre de Laura : Lorenzo et Laura partagent les mêmes racines laurentiennes. On tue donc Laurent, par des pilules qui, faut-il le préciser, « vien[nent] des États » (159). Dans un autre roman, dans un autre contexte, cette histoire de pilules venues d’ailleurs, d’éloquence soudaine, de mal profond et de lent poison meurtrier aurait fait froncer les sourcils. Avec ses petites pilules « pas plus grosses que ça » (161), Eutrope a achevé de conquérir sa place, sans attirer le moindre soupçon chez plusieurs générations de lecteurs. Pour extravagante qu’elle soit, cette interprétation est autorisée par le texte de Hémon et supportée par une causalité réaliste dont les lectures idéologiques se gardèrent. Combien de crimes similaires, passés jusqu’ici inaperçus, sont-ils encore cachés dans les bois et les champs qui bordent notre littérature?

***

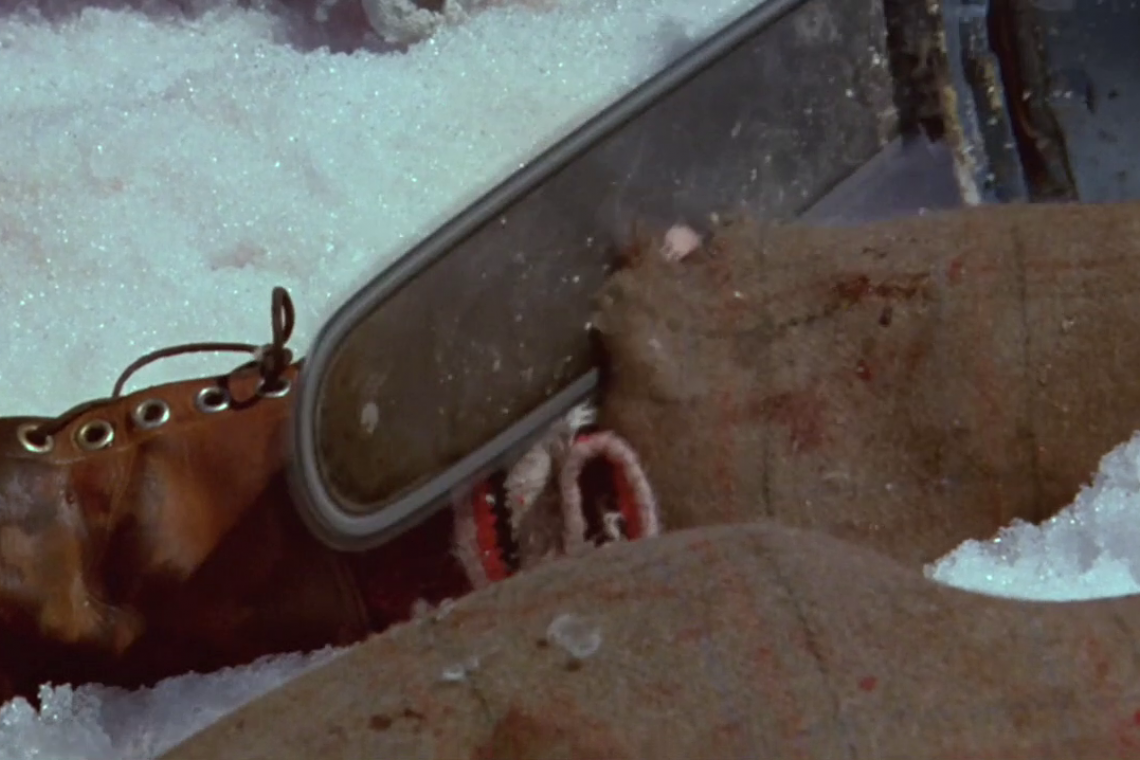

Au début du film La mort d’un bûcheron de Gilles Carle (1973), marche, parmi les ramures squelettiques de l’hiver, un homme en fuite nommé Baptiste Coulombe. Les arbres de l’hiver ne cachent rien, et la détonation lointaine d’un fusil aura raison de lui. Suit le grincement d’une tronçonneuse, tenue par des mains mystérieuses, dont la lame s’abattant sur le tibia du malheureux indique que, à l’instar d’Auguste Lemieux, ce brave-là ne sera pas retrouvé en un seul morceau. On se souvient des mots d’Eutrope pour annoncer la mort de François : « la neige avait couvert toutes les pistes » (113), aussi ne le retrouve-t-on pas. De même, les pistes sont effacées jusqu’au corps de Baptiste Coulombe. Mais, encore une fois, il est faux de croire que c’est la neige qui les efface. De la besace de Baptiste tombe un roman policier, La piste effacée de l’auteur américain E. S. Gardner, dont le film reprendra la trame narrative, celle d’une enquête.

La mort d’un bûcheron raconte d’abord la quête de Marie Chapdeleine, partie à Montréal à la recherche de son père, Tancrède. Détournant de façon quelque peu œdipienne la trame de Maria Chapdelaine, le film livre dans ses dernières scènes le destin du père disparu. Prenant place dans un camp de bûcheron, elles révèlent la clé de l’énigme. Tancrède aurait été à la tête d’un soulèvement contre les patrons anglais de la compagnie et leurs alliés, les prêtres et l’évêque, traîtres aux Canadiens français. Tancrède et plusieurs autres bûcherons ont péri au terme d’une fusillade. La disparition de Baptiste Coulombe, comprend-on, était à la racine de ce soulèvement. La domination des Anglais et des religieux, qui a sévi lors de la Grande noirceur, constitue ce qui assassine, dans La mort d’un bûcheron. Par l’économie et le sacerdoce, on empêche le Canadien français d’accéder à quelque liberté. Il meurt en résistant.

Mais le dénouement du film propose un autre retournement. Contre la liberté magique du bois qui auréole François / Tancrède s’érige une trahison; elle prend la forme d’empêchements, de censures, de retenues. Marie se rend dans le camp de bûcherons en compagnie de divers amis, notamment Blanche Bellefeuille, qui fut l’amante de Tancrède des années auparavant. Le camp n’est cependant pas complètement abandonné : Ti-Noir, cuistot misanthrope, le hante toujours, longtemps après sa fermeture. Ti-Noir est le mari légitime de Blanche Bellefeuille et le cocu de Tancrède Chapdeleine. Il faut donc tout reprendre depuis le début. Dans l’affrontement entre les policiers à la solde des Anglais et les bûcherons, nul parmi les révoltés ne songe à tirer : ils seraient taillés en pièces. Confusément, le premier coup de feu vient néanmoins des bûcherons, et s’ensuit la fusillade. Or, ce tir n’est pas destiné aux policiers, mais à Tancrède, qui meurt non pas en héros bravant l’Histoire, mais lâchement assassiné d’une balle dans le dos. Par cette mort se dessine clairement le geste du traître : depuis le camp de bûcherons, depuis l’ici et le déjà-là, la nation a trahi sa propre race. Ti-Noir, devine-t-on, venge cette femme que l’aventure lui a enlevée, tue la liberté au nom de l’emprisonnement d’une vie immobile, et se fait traître. Par là, il prend la place d’Eutrope prêt à tout pour gagner la (sainte) vierge Maria, que Blanche Bellefeuille redouble par son nom... ironique pour une fille de joie.

Eutrope meurtrier, voilà une variation que soutiennent et développent plusieurs paraphrases de Maria Chapdelaine. De Menaud maître-draveur à La mort d’un bûcheron, on reconnaît le même meurtre déjà-là : celui, intéressé, perpétré par une nation, ou, comme cela arrive trop souvent dans l’Histoire, par un illuminé obsédé par l’idée de cette nation. Le fait que le roman de Hémon raconte sans le savoir ce meurtre, qui joue contre l’idéologie des « voix françaises » clôturant le livre, induit un autre paradoxe dans un récit que l’on a voulu si longtemps d’un si docile conservatisme.

***

Dans l’adaptation filmique du roman par Marc Allégret (1950), cette variation est même donnée à voir. Au début du film, François Paradis annonce d’un ton péremptoire qu’il ne pourra être tué que par la neige, et que, par conséquent, il n’a que faire du reste. Il ajoute à son oracle qu’un « Homme en noir » sera présent lors de son trépas. Cette prophétie s’avère exacte, à un quiproquo près. En pleine tempête de neige, tandis que François agonise dans le fond du ravin où il est tombé, il verra bel et bien un homme passer, conduisant une charrette tirée par un cheval aussi noir que lui. À ce moment, François saura que son heure est venue. Sauf que cette apparition n’est pas celle d’un être surnaturel. L’homme qui conduit une improbable charrette lors de cette terrible tempête, celui-là même que François, dans sa folie, a tenté d’éviter toute sa vie, n’est en fait nul autre qu’Eutrope Gagnon, qui passait là « par hasard ». Eutrope est le palimpseste de la fatalité, réécrivant patiemment son propre texte.

Structurellement, le film d’Allégret nous rassure sur un point déterminant du roman de Louis Hémon : il fallait qu’Eutrope Gagnon soit là pour justifier la mort de François Paradis. Quand les indices croisent les structures, quand le mobile apparaît avec force d’évidence, il ne reste aux enquêteurs qu’à déposer leur rapport, preuves en main, et attendre que quelque procureur formule les accusations.

Conclusion partielle : du musée au commissariat

« Évidemment, on n’actualise les textes qu’à condition de les trahir » (2014: 203), écrit Jean-François Hamel dans son récent ouvrage Politique de la lecture. À la lumière de la présente enquête, on aurait toutefois tendance à croire l’inverse. Quoi trahir, en effet, puisque le destin d’une œuvre n’est précisément jamais fixé? Théoricien des différents modes d’existence, Étienne Souriau a su résumer ce paradoxe en une image : l’œuvre est un chantier qui ne se termine jamais. Toujours à faire et en devenir, qu’est-ce donc qu’une œuvre, sinon une « situation questionnante »? « L’œuvre à faire ne nous dit jamais : voilà ce que je suis, voilà ce que je dois être, modèle que tu n’as qu’à copier. Dialogue muet où l’œuvre, énigmatique, ironique presque, semble dire : et maintenant que vas-tu faire? » (2009: 109) Métaphysique, cette question n’en est pas pour autant moins concrète, si on l’applique à notre quotidien. Bien hardi sera celui qui pourra dire ce à quoi se résume Alice au pays des merveilles — au roman?, à ses illustrations?, à ses innombrables reprises, adaptations, actualisations? —, et, par là, en quoi consisterait une trahison « en bonne et due forme ». De même pour Maria Chapdelaine, avec ou sans l’italique. De même, en fait, pour toute œuvre. La suspicion ne vient donc pas de nous, lecteurs et spectateurs, mais, peut-être, de l’œuvre elle-même, qui, au fond, ne se résume qu’à une série de questions. Enquêter sur la mort de François Paradis ou de Laura Chapdelaine, sur la patience d’Eutrope Gagnon ou sur les belles paroles de Lorenzo Surprenant, ne s’oppose ainsi à aucune intention « originelle » de la part de Louis Hémon. De toute façon, nous savons bien ce qu’est réellement l’origine : un chaos où tout est possible et le sera toujours. Enquêter, comme nous venons de le faire, comme nous souhaitons que d’autres le fassent, c’est lire, tout simplement, c’est faire l’expérience de ce dispositif en constant renouvellement que l’on appelle « œuvre ».

« Dans toutes ses manifestations, le mythe de Maria Chapdelaine apparaît ainsi comme l’expression d’une société-musée qui vit de ses souvenirs et qui refuse, sans doute involontairement, de se créer une nouvelle histoire » (Deschamps, 1980: 218), lit-on en conclusion du Mythe de Maria Chapdelaine. En somme, quoi de plus faux, puisque le texte même du roman, jusqu’à ses continuations chez Carle ou Allégret, nous dit précisément le contraire? La suspicion dont il faut se doter doit d’abord porter sur de telles affirmations péremptoires, que l’expérience ordinaire de la littérature n’a de cesse de contredire. Le seul musée dont il est question ici est celui érigé par notre manque de créativité. Toute conclusion ne peut être que partielle.

- 1. HÉMON, Louis. 1988 [1913]. Maria Chapdelaine. Récit du Canada français. Montréal : Boréal, « Compact », p. 138.

- 2. Notons d’ailleurs d’emblée que cette lecture sceptique de Maria Chapdelaine (roman et films) s’inscrit dans un projet plus large, qui donnera bientôt lieu à une monographie, sous le titre « Il s’est écarté ». Enquête sur la mort de François Paradis. Le présent article représente à la fois la synthèse de nos principales hypothèses de même qu’une porte d’entrée vers le geste critique qui les porte.

- 3. « Alors que les autres démarches se contentent le plus souvent de commenter les textes de façon passive, quels que soient les scandales qui s’y déroulent, la critique policière intervient de manière active, en refusant de s’en rendre complice. Elle ne se contente pas de relever les faiblesses des textes et de jeter le doute sur les assassins présumés, mais a le courage d’en tirer toutes les conséquences en recherchant les criminels » (Bayard, 2008: 69).

- 4. Potvin ne manque pas de souligner, de par leurs noms, le rapprochement avec l’éditeur officiel de Maria Chapdelaine, Bernard Grasset. Le hasard de ce symbole est difficile à admettre…