La mouche et l’araignée forment un couple animal, identifié comme tel par la zoologie puis par la philosophie du XXe siècle. Elles occupent une place de choix dans les études de Jakob von Uexküll, bien connu pour avoir développé une étonnante théorie de la nature. Né dans la seconde partie du XIXe siècle, Uexküll fut un zoologiste et un biologiste notoire, considéré comme l’un des précurseurs de l’étude du comportement animal, père de l’éthologie et de la biosémantique. Dans ses deux ouvrages les plus connus, Mondes animaux et monde humain et Théorie de la signification, publiés en allemand en 1934 et en 1940, Uexküll prend ses distances avec l’approche mécaniste du vivant que propose la physiologie et avance une conception biologiste de la nature fondée sur une comparaison musicale. À première vue, l’écriture laisse croire à un usage métaphorique de la musique — « la tâche de la biologie ne serait-elle pas d’écrire la partition de la nature? » (Uexküll, 1965 [1940]: 147) — à laquelle il serait toutefois injuste de la réduire. La musique sert au contraire de levier conceptuel pour décrire l’univers perceptif de l’animal, son milieu (Umwelt) et la façon dont cet univers évolue dans l’espace-temps. La musique est ainsi considérée comme un modèle de signification, qui explique que les êtres vivants entrent en résonance les uns avec les autres, comme c’est le cas de la mouche et de l’araignée, unies selon un rapport contrapuntique.

Lorsque l’araignée tisse sa toile, les différentes étapes de cette opération, par exemple la construction du cadre étoilé, pourraient être considérées à la fois comme un but et comme un motif. C’est la toile et non la mouche qui est à proprement parler le but de la toile. Mais la mouche forme contrepoint et motif dans la construction de la toile. (Uexküll, 1965 [1940]: 155)

Cette manière de penser musicalement l’organisme à partir des outils « perceptils » (des moyens de percevoir) des animaux exercera une influence sur le décloisonnement disciplinaire pratiqué par Gilles Deleuze et Félix Guattari, dont les mille plateaux du cerveau accordent une place de choix aux connexions de l’art et de l’animal (1980).

Giorgio Agamben remarquera que les recherches d’Uexküll sont contemporaines des avant-gardes artistiques avec lesquelles elles partagent une approche désanthropocentrée de la nature (2002). Celle-ci ne dépend pas d’une manière de voir et de sentir déterminée par les humains, mais d’un ensemble de stimuli sensoriels que seule l’observation minutieuse rend accessible. L’hypothèse développée dans cet article est que le cinéma non seulement offre un terrain d’élaboration théorique aux propositions du biologiste, mais qu’il poursuit également, selon ses propres singularités figuratives, l’œuvre musicale de la nature. La mouche prise dans la toile est un motif récurrent des films, qui met en cause la perspective anthropocentrique du monde.

Plan manquant. La toile percée

Dracula, réalisé en 1931 par Tod Browning, est contemporain des écrits d’Uexküll. Le personnage éponyme y est entouré d’animaux. S’il se tient statique la plupart du temps, les animaux bougent à sa place. Sa première apparition a lieu alors que Renfield, un jeune agent immobilier, se rend au château du comte, situé près d’un village de l’est de l’Europe, sans tenir compte de l’avertissement des habitants qui le préviennent pourtant du danger. Après une vue sur la calèche, lancée à toute vitesse à travers les montagnes, puis sur le château escarpé, une série de plans présente en alternance la main crochue d’une femme qui sort d’un cercueil, puis un rat et une guêpe qui s’y faufilent. Tandis que persiste le couinement du rongeur, surgit immobile au milieu du champ la silhouette de Dracula vers laquelle la caméra avance. Le corps recouvert d’une cape noire contraste avec le visage très éclairé, les yeux fixés sur le spectateur. La force du regard semble déterminer au plan suivant la chorégraphie de la scène : les aboiements d’un chien, le hurlement d’un loup accompagnent l’apparition de trois femmes vêtues de longues tuniques transparentes qui prennent place, comme au théâtre, à des endroits bien séparés d’une grande salle voûtée, traversée par de larges toiles d’araignée.

Contrairement aux autres animaux, récurrents au long du film, la mouche et l’araignée sont des motifs apparentés. Renfield se présente au château, il s’avance dans la grande pièce principale, écrasé par l’immensité du lieu. Un plan sur trois chauves-souris, visibles depuis la fenêtre, annonce l’arrivée de Dracula, qui descend majestueusement les marches de l’escalier, une bougie à la main. Des tatous traversent le champ et font reculer Renfield, révélant autour de lui un espace opacifié de part et d’autre par les toiles d’araignée. Tout à coup, Renfield découvre le comte devant lui. « I am Dracula » (9 min 43 s), dit celui-ci, toisant le jeune homme de sa hauteur et l’invitant à le suivre. Un hululement interrompt la montée des marches : le comte se retourne et Renfield aperçoit l’ample cape noire qui camoufle son corps, cerné au plus près par les toiles qui voilent la perspective. Un étrange phénomène se produit alors : le temps d’un raccord, Dracula a traversé la toile. Le spectateur partage la surprise de Renfield qui sert d’ellipse : après que le jeune homme, stupéfié, a reculé d’un pas, le comte apparaît, au plan suivant, de l’autre côté de l’escalier sans que la toile ne soit déchirée.

Voici donc comment démarre l’aventure, avec ce piège visuel qui préfigure la suite : l’emprisonnement moral et psychique du personnage, le dévouement maladif qu’il portera à son « maître », sa folie aux yeux du monde. Renfield monte les marches pas à pas, sa silhouette se distinguant à peine derrière le rideau de fils. Un plan rapproché sur Dracula qui l’observe de près montre son plaisir sournois à surprendre l’embarras de son invité. D’un coup de canne, Renfield se fraie un passage et se précipite maladroitement sur un petit palier de l’autre côté de la toile. En gros plan, une araignée se faufile derrière les fils, et le vampire de déclarer : « The spider spinning his web for the unwary fly » (11 min 10 s), emboîtant le pas aux propositions d’Uexküll selon qui, il existe

une partition originelle pour la mouche comme il en existe une pour l’araignée. Or, je prétends que la partition originelle de la mouche (que l’on peut également appeler son image originelle, son archétype) agit de telle sorte sur la partition originelle de l’araignée, que cette dernière peut être qualifiée de « mouchière » (1965 [1940]:117).

Dans le film, la toile figure la capture à venir, tandis que la mouche-Renfield est prise dans l’enchaînement des plans qui détermine les rapports de domination entre les personnages. Motif et contrepoint sont tissés dans le montage du film, qui insiste pour relier la partition animalière à la composition musicale : « Listen to them. Children of the night. What music they make. » (10 min 23 s), dit Dracula à propos des loups qui hurlent au loin. À l’inverse des autres animaux, qui ponctuent les réactions des personnages ou les introduisent, la mouche et l’araignée fixent la tonalité, préfigurant non seulement le déroulement de l’intrigue — Dracula fait de Renfield sa proie — mais aussi l’état d’être des corps, affectés d’une pathologie que les médecins vont s’évertuer à identifier. On reconnaît la dépendance entre les deux insectes qui fonde la proposition d’Uexküll : « [L]’araignée peint sur sa toile un tableau très subtil de la mouche. Mais attention! Elle ne fait pas que cela. Elle tisse sa toile avant même d’avoir rencontré une mouche réelle. » (1965 [1940]: 116) Le fait marquant est que la toile soit faite pour capturer la mouche, que la capture de la mouche soit contenue dans la toile avant même qu’elle ait eu lieu. Or le film rend visible cet étonnant contretemps. Par la présence des fils qui, telles des membranes, embrument l’espace à l’arrivée de Renfield. Surtout et paradoxalement par ce plan manquant, dissous dans le montage.

Giorgio Agamben a commenté le passage du texte d’Uexküll consacré à la mouche faite prisonnière :

Ce qu’il y a de plus surprenant, c’est qu’en effet les fils de la toile sont exactement proportionnels à la capacité visuelle de l’œil de la mouche, qui ne peut les voir et vole donc vers la mort sans s’en rendre compte. […] Bien que l’araignée ne puisse voir en aucune manière l’Umwelt de la mouche […], la toile exprime la paradoxale coïncidence de cette cécité réciproque. (2002: 70-71)

Bien sûr, la situation décrite dans la nature diffère de celle du film puisque la mouche-Renfield voit la toile d’araignée. Si toutefois lui aussi « vole vers la mort sans s’en rendre compte », c’est parce que la traversée de la toile par Dracula est seulement suggérée par le contrechamp sur Renfield, dont le regard ébahi laisse entrevoir qu’il a vu un phénomène impensable, de fait non représenté dans le film, un phénomène qui ne relève pas du monde perceptif des humains. Le temps d’une ellipse, Renfield s’accorde au milieu de l’araignée tandis que le spectateur, qui depuis le début de l’histoire s’identifie à lui, se trouve tout à coup dépossédé et frappé de cécité. En montrant Renfield voir ce qu’il est humainement impossible de concevoir, le film dresse un « tableau très subtil de la mouche » (Uexküll, 1965 [1940]: 116). L’aveuglement du spectateur vaut alors pour l’animalité de Dracula : une force invisible qui tient lieu de son énigme.

Quelques années après Dracula, Tod Browning réalise Mark of The Vampire (1935), qui raconte la même histoire, à cette différence près que l’artifice est intégré à la diégèse. À la fin du film, qui mâtine le récit fantastique de vampire d’une intrigue policière, on apprend que tout n’était que du théâtre, que déjà Bela Lugosi se parodiait lui-même en jouant le rôle qui l’a rendu célèbre. L’intrigue se déroule dans un petit village près de Prague. Au sein d’une demeure bourgeoise, un meurtre a été commis. L’inspecteur Neumann s’oppose aux villageois et au médecin, le Dr Doskil, qui croient que l’assassin de Sir Karell est un vampire : « Then how do you account for his body being drained dry of blood? » (9 min 18 s) La suite du film donne raison à ceux qui « croient » : le vampire Dracula et sa compagne Luna sévissent au château, ils attaquent ses habitants. Après une série d’aventures rocambolesques conduisant Irena, la fille de la victime, à découvrir le sosie de son père, on comprend que la présence des vampires est un jeu théâtral orchestré par les policiers pour piéger le meurtrier. La dernière scène montre Dracula et Luna ranger leurs accessoires et se démaquiller. « This vampire business, it has given me a great idea for a new act… » (57 min 31 s)

Le scénario, les acteurs, le décor, les gestes des vampires, tout ici est plus grossier que dans la version de 1931. Le film a sans doute été tourné plus vite, sans que la mise en scène ne bénéficie d’autant d’attention. D’un film à l’autre cependant reviennent, presque à l’identique, plusieurs motifs : l’apparition du vampire, d’une femme à ses côtés et, surtout, la toile d’araignée. Il semble presque que celle-ci justifie à elle seule que Browning ait « refait » le film tant elle agit comme un motif récurrent. Elle prédomine tout d’abord lors de la première apparition de Dracula, dans le même décor probablement que dans le film précédent : une grande pièce sombre à l’architecture gothique traversée par un escalier et obstruée par des toiles. La descente des marches n’est pas filmée en plan continu, comme on pourrait l’imaginer, compte tenu du fait que l’escalier suppose un geste répété et un mouvement régulier. Au contraire, les plans sur le couple — toujours visible depuis la toile — alternent avec les plans sur les animaux : d’abord deux cafards grouillants, puis des chauves-souris naissantes, une fourmi qui grimpe sur un mur et, enfin, un tatou. Plutôt que les personnages ne déchirent la toile pour avancer, des animaux ponctuent chacune de leurs apparitions et fragmentent la descente d’escaliers. C’est finalement le film lui-même qui, grâce à ce montage morcelé, construit, pour parler comme Uexküll, « une partition originale de l’araignée » faite pour que la mouche soit attrapée. Le découpage des plans — qui démarre avec les cafards — figure la capture à venir en même temps qu’il définit la nature de la créature vampirique. Rigide comme un cadavre, Dracula est traversé d’intensités animales. Dans le film de 1931, déjà, on ne voyait quasiment jamais le vampire marcher. Sous l’apparence d’un homme, Dracula était là, immobile, ou alors, transformé en chauve-souris, volant. Dès lors, la descente d’escaliers derrière le cadre stellaire de la toile, « trouée » par les inserts animaliers, laisse penser que les bêtes sont incorporées à la personne de Dracula, qu’elles font partie de cette « partition de l’araignée », laquelle « a intégré certains éléments de la mouche, non pas d’une mouche précise, mais de l’archétype de la mouche » (Uexküll, 2010 [1940]: 152) qui se laisse prendre dans les rets de la toile.

Percevoir en insecte. La bulle de savon

Les films de Tod Browning radicalisent l’usage musical des deux motifs : la mouche et l’araignée prises dans la même partition musicale, la toile exorbitée. Uexküll explique sa « théorie de la signification » par l’existence de milieux (Umwelt) qui définissent l’environnement de chaque espèce. Le milieu correspond au monde perceptif de l’être vivant qui voit, agit, entend et touche selon des caractéristiques qui lui sont propres. L’abeille, la mouche, la tique, le chien, notamment, ne réagissent pas de la même manière aux événements qui les entourent, car chacun est doté d’une façon unique de percevoir. Uexküll s’intéresse aux milieux de la nature accessibles au naturaliste capable de déceler les signes perceptifs d’un animal, mais il existe d’autres milieux, l’espace sidéral ou celui des fonds marins, qui obéissent à leurs propres règles. Selon Gilles Deleuze et Félix Guattari, le rapport contrapuntique que la mouche entretient avec l’araignée est dû au fait que

chaque milieu est codé, un code se définissant par la répétition périodique; mais chaque code est en état perpétuel de transcodage ou de transduction. Le transcodage ou transduction, c’est la manière dont un milieu sert de base à un autre, ou au contraire s’établit sur un autre, se dissipe ou se constitue dans l’autre. (Deleuze et Guattari, 1980: 384)

Gilles Deleuze et Félix Guattari convertissent ici le vocabulaire d’Uexküll en langage informatique, le code renvoyant à l’articulation, produite numériquement, d’unités significatives. Si Deleuze utilise par ailleurs la notion de code pour définir la peinture abstraite (Kandinsky, Mondrian), habitée par l’idée de codes optiques, l’articulation d’éléments évoque aussi l’articulation des plans qui relèvent d’un montage contrapuntique. « On a souvent remarqué que la toile d’araignée impliquait dans le code de cet animal des séquences du code même de la mouche; on dirait que l’araignée a une mouche dans la tête, un “motif” de mouche, une “ritournelle” de mouche. » (Deleuze et Guattari, 1980: 386).

Pour expliquer comment chaque sujet est tributaire de son milieu, le biologiste convoque l’image de la bulle de savon :

Tous ces animaux qui animent la nature autour de nous, qu’ils soient des coléoptères, des mouches, des moustiques ou des libellules qui peuplent une prairie, nous pouvons nous les représenter avec autour d’eux une bulle de savon qui ferme leur espace visuel et détermine tout ce qui est visible pour le sujet. Chaque bulle de savon abrite d’autres endroits et dans chacune d’elles se trouvent également les lointains directionnels de l’espace actantiel qui confèrent à l’espace une armature solide. Les oiseaux qui volettent, les écureuils qui vont et viennent sur les branches en sautillant, ou les vaches qui broutent dans le pré, tous restent continuellement environnés par leur bulle de savon qui ferme l’espace. (Uexküll, 2010 [1934]: 71)

L’on comprend dès lors qu’il existe dans la nature une très grande variété de mondes perceptifs qui sont autant de « subjectivités d’espèce » dont les humains n’ont pas l’expérience, comme l’indique Dominique Lestel (2010: 8).

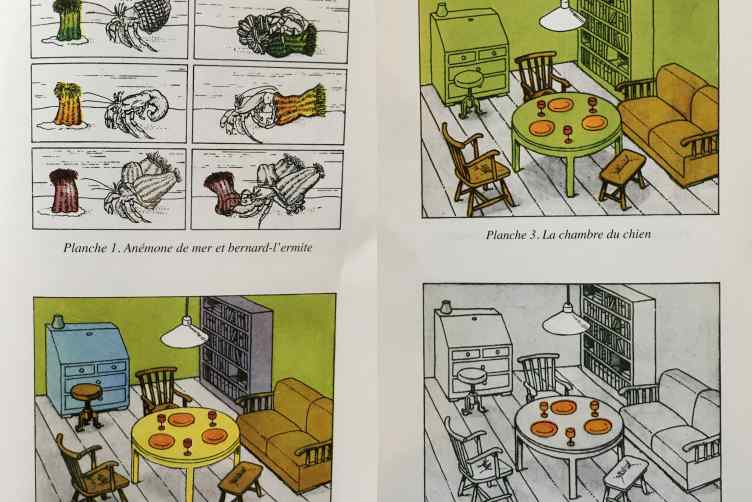

La bulle de savon, visible de tous côtés, mais néanmoins fermée sur elle-même, est la figure visuelle d’un décentrage du regard porté sur le monde, d’un « abandon sans réserve de toute perspective anthropocentrique dans les sciences de la vie » (Agamben, 2002: 66). Dans la pensée d’Uexküll, les humains ne sont pas au centre de l’espace-temps parce que celui-ci n’existe que selon une perspective autocentrée, qui ne coïncide pas avec les signes de la réalité, laquelle est divisée, variée, plurielle. Or pour représenter cette perspective décentrée, Uexküll recourt à l’image sous des formes variées. L’image fixe tout d’abord. Milieu animal et milieu humain et Théorie de la signification sont illustrés par des schémas, des photographies et des dessins en couleurs et en noir et blanc, qui s’intercalent entre les paragraphes et sont considérés comme partie intégrante de l’argumentation. D’ailleurs, dans l’avant-propos du livre, et contrairement à ce qui apparaît sur la jaquette où seul est mentionné le nom du biologiste, Uexküll précise que « les auteurs se sont réparti les tâches de sorte que l’un (Uexküll) rédigea le texte et l’autre (Kriszat) s’occupa des illustrations » (2010 [1934]: 28). Et, de fait, non seulement les dessins et les schémas rendent compte de la structure découpée de certains organes, des résultats des expériences menées sur les animaux, mais ils permettent également, et tel est leur rôle fondamental, de visualiser les différences entre les espaces perceptifs des différents êtres vivants. L’importance des images se situe là, dans leur capacité à visualiser les « bulles de savon », souvent de manière comparative. Par exemple, la photographie d’une rue de village sera représentée telle que la voient une mouche ou un mollusque, grâce à la méthode de la grille qui permet de créer des « mosaïques d’endroits » (Uexküll, 2010 [1934]: 62-63) pour divers yeux d’animaux.

Il est vrai qu’il existe une longue tradition de l’usage de l’illustration en histoire naturelle. L’intérêt ici est l’accent porté sur les modes comparés de la perception. Les images ne se contentent pas, même si elles le font aussi parfois, de décrire un organisme, une anatomie, elles mettent en lumière la variété conceptuelle des modes de perception en insistant sur la différence entre ce que les humains voient (leur environnement) et ce que les animaux perçoivent (leur milieu).

La pensée du cinéma est, elle aussi, présente tout au long du livre. Le rôle du film est toutefois élargi par rapport à celui du dessin et de la photographie. Le film permet de penser le vertige perceptif qui sépare la perception humaine de la perception animale. Grâce au ralenti ou à l’accéléré, rappelle Uexküll, le cinéma est capable de modifier la perception d’un instant. S’il fournit la preuve que l’instant humain dure un dix-huitième de seconde, comme détaillé dans une longue note (Uexküll, 2010 [1934]: 44), temps au-delà duquel les humains voient la succession par saccade de l’enchaînement des photogrammes, le film peut, en altérant la durée, représenter les temps non-humains qui habitent les animaux. Le chapitre 3, consacré au temps perceptif, est très éclairant sur le rôle que tient le cinéma dans la pensée du biologiste, dont on comprend qu’il n’est pas seulement un outil, mais qu’il joue un rôle maïeutique déterminant. Uexküll a travaillé avec Etienne-Jules Marey et a lui-même réalisé des chronophotographies (Le Bot, 2016). Comment, dès lors, ne pas relier la figure de la bulle de savon qu’Uexküll emploie pour expliquer ce qu’est un milieu, aux bulles de savon réalisées aux premiers temps du cinéma et de la chronophotographie? Aux côtés des films stéréoscopiques de l’agiron puella, de la grosse mouche bleue, de la mouche ordinaire et de l’abeille, Lucien Bull filme à l’institut Marey, à une cadence de 1500 images par seconde, Rupture d’une bulle de savon par un projectile (1904). Que la peau diaphane de la bulle qui se tend et se plie au ralenti évoque la membrane des ailes des insectes qui s’ouvrent et se referment n’est sans doute pas pour rien dans la manière dont Uexküll conçoit le milieu animal. Quand il explique, dans ce même chapitre 3, que grâce au ralenti « nous pouvons […] mettre en évidence des processus qui sont trop rapides pour notre cadence de temps humain (qui est de dix-huit par seconde) comme le battement d’ailes des oiseaux et des insectes » et que « cela soulève la question de savoir s’il y a des animaux dont le temps perceptif contient des instants plus courts ou plus longs que les nôtres, et dont par conséquent le milieu contient des processus de mouvement se déroulant plus lentement ou plus rapidement que dans le nôtre » (Uexküll, 2010 [1934]: 74), l’on devine que ce sont ces vues ou d’autres équivalentes qui lui ont inspiré l’idée du milieu. Autrement dit, le cinéma est à l’origine de la thèse d’Uexküll parce qu’il est cet outil qui, en élargissant les perspectives temporelles, permet d’imaginer des univers perceptifs différents du nôtre. Le ralenti n’est pas qu’une loupe temporelle qui permet de mieux voir, d’analyser et d’étudier le vol de l’abeille ou de la mouche, il agrandit le champ des possibles sensoriels et ouvre l’imaginaire. Si la musique offre un cadre descriptif à la pensée du biologiste — la mélodie, la tonalité sont les termes employés pour décrire les singularités des organismes et « [o]n peut parler d’une mélodie de croissance ou d’un impératif de croissance qui commande les tonalités individuelles des cellules germinatives » (2010 [1934], 108) —, le cinéma est au fondement de l’idée de milieu, qui innerve une interprétation décentralisée du monde aux subjectivités plurielles.

Que le cinéma occupe un rôle stratégique dans la théorie d’Uexküll explique alors la place des insectes dans les deux livres, Milieu animal et milieu humain et Théorie de la signification. Car la tique, la mouche, l’abeille, la sauterelle, le papillon de nuit ne sont pas seuls. D’autres animaux les accompagnent, le chien, le poisson, l’éléphant, le ver de terre, l’escargot. La tique ouvre toutefois le premier livre, elle est décrite et représentée dès l’introduction comme un cas exemplaire du monde perceptif complexe de l’animal, repris comme tel sous la plume de nombreux philosophes du XXe siècle (Georges Canguilhem, Gilles Deleuze et Félix Guattari, Giorgio Agamben, Maurice Merleau-Ponty). Or, c’est justement parce que les insectes sont de minuscules animaux, comme les dénomme Uexküll, qu’ils sont les sujets privilégiés des chronophotographies et des premières vues filmées qui reproduisent le milieu dans lequel ils vivent. On devine aisément que le biologiste Uexküll n’observe pas ces petits êtres vivants du même œil que le physiologiste Marey qui s’intéresse avant tout à la mécanique du mouvement, à la machine animale. Les vues stéréoscopiques, les chronophotographies offrent au biologiste une autre façon de voir l’animal : cerné dans un bocal transparent ou sur une plaque de verre, qui crée une « bulle » autour de lui et permet d’observer son comportement selon un espace-temps qui reproduit son environnement.

Capture de l’œil

Le cinéma est créateur de milieux au sens qu’Uexküll donne du terme : des mondes perceptifs variés, déterminés par les performances des animaux. Dans le film de Browning, la performance de Dracula est celle du cinéma : le vampire est un hypnotiseur qui use de tous les moyens en son pouvoir. On sait le lien puissant, à la fois historique et fantasmatique, qui relie l’hypnose et le cinéma d’un côté, l’hypnose et l’animalité de l’autre (Bellour, 2009: 424). L’hypnose est un état modifié de la conscience, une expérience du sujet qui transforme pour un temps donné son champ de perceptions. Dès le début de Dracula, la capture de la mouche-Renfield s’effectue grâce au regard du vampire, à son emprise. Puis le rapport se resserre entre l’œil de Dracula et les bêtes autour de lui, entre l’animalité du vampire et le déplacement des êtres vivants, qu’il ordonne avec son œil. Les femmes qui l’entourent sont des vampires elles aussi, qui hypnotisent autant que lui. Muettes, elles sont vêtues de longues tuniques blanches, légèrement transparentes, qui apparaissent comme une excroissance de la toile d’araignée avec ses fils déployés dans l’espace. Après que Dracula a souhaité une bonne nuit à Renfield, les trois femmes pénètrent dans la pièce, entourées d’un halo de lumière. Renfield, suffocant, ouvre la porte-fenêtre qui donne sur un jardin. Alternent alors des plans sur le trio féminin, le corps tendu, le regard fixé sur le jeune homme et celui d’une chauve-souris qui bat précipitamment des ailes. L’homme tombe à terre, les trois femmes s’avancent vers lui, la traine de leurs robes s’effilochant sur le sol. Dracula entre par la porte et les congédie d’un geste de la main. Il se penche alors, menaçant, sur le corps endormi.

Le regard hypnotiseur d’un côté, le battement d’ailes, qui ressemble à celui d’un insecte, grossi et filmé au ralenti comme sur les chronophotographies, de l’autre, sont les deux termes du dispositif cinématographique : le premier évoque la trouée lumineuse du projecteur sur l’écran, le second, le déroulement répétitif de la pellicule, l’enchaînement des plans, ou encore le clignement des yeux. Plus tard, Dracula guette Mina, la femme qu’il convoite, à sa fenêtre. Celle-ci se met au lit, prend un livre, prête à s’endormir. Démarre alors l’opération d’emprise oculaire en une succession de plans sur le battement d’ailes tout d’abord, visible depuis le cadre de la fenêtre, puis sur le léger tressaillement du regard de la jeune femme. La chauve-souris apparaît de nouveau, plus près, plus rapide, elle entre par la fenêtre, la femme ne bouge plus, ses yeux se ferment et c’est alors qu’un bref mouvement de la caméra relie la belle endormie à Dracula au bout du lit, la bouche dévorant le cou découvert. Une fois de plus, l’on n’a pas vu le vampire se déplacer, il semble avoir été propulsé par le battement, des ailes, de l’enchaînement des plans, dont le cadre de la fenêtre rappelle l’écran.

Comme dans le livre d’Uexküll, les insectes dans le film ne sont pas les seuls animaux, mais le rapport contrapuntique de la mouche et de l’araignée se déploie aux autres bêtes, ici la chauve-souris, jusqu’à suggérer la force d’évocation du film lui-même, sa « capture » sur le spectateur. La différence des milieux perceptifs fonde la fiction de Dracula, qui n’appartient pas au même monde que les humains. Le corps est traversé par des intensités animales, le regard n’agit pas selon les mêmes « outils perceptils », pour reprendre le vocabulaire du biologiste. Résultat : les humains n’ont pas accès à lui, comme le montre la belle séquence du reflet défaillant. Une fois la nuit passée, Mina raconte son expérience hypnotique en des termes qui disent les transformations de sa conscience :

And just as I was commencing to get drowsy, I heard dogs howling. And when the dream came, it seemed the whole room was filled with mist. It was so thick, I could just see the lamp by the bed, a tiny spark in the fog. And then I saw two red eyes staring at me, and a white livid face came down out of the mist. (37 min)

Après que Van Helsing a constaté des marques sur son cou, le fiancé, John, demande : « What could have caused them professor? » (38 min 50 s) et, comme en réponse à sa question, un domestique annonce l’arrivée du comte Dracula, qui suscite tout à coup l’intérêt de Mina, l’éveil de son émoi. Dracula se dirige vers elle et, tout naturellement, Mina lui raconte son rêve, comme s’il était son psychanalyste. L’échange est interrompu par John qui ouvre une boîte à cigarettes, dont la face intérieure est un miroir. La suite du dialogue est perçue depuis le cadre miniature du miroir, observé par Van Helsing qui découvre cet étrange phénomène : Dracula ne s’y reflète pas. L’image ne renvoie que le reflet de Mina, puis du Dr Seward, qui conversent « dans le vide ». Van Helsing met alors le comte à l’épreuve : « A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon, something so incredible, I mistrust my own judgment », dit-il à Dracula (41 min 35 s). Voyez par vous-même : il ouvre la boîte à cigarettes que Dracula, piégé, repousse d’un geste violent avant de quitter la pièce. Le dialogue qui suit mêle la possible folie de cet « homme » à l’animal qu’il est devenu, un chien ou plus certainement un loup, peut-être une chauve-souris car, comme l’explique Van Helsing, « a vampire casts no reflection in the glass » (43 min 22 s). Une fois de plus, après la scène de l’escalier, c’est une image défaillante qui révèle Dracula à sa nature véritable. Van Helsing est le scientifique capable d’identifier, derrière les verres épais de ses lunettes, le milieu, l’Umwelt de Dracula, figuré par le petit cadre du miroir. Comme le biologiste Uexküll qui se promène « un jour de soleil à travers une prairie fleurie, bourdonnante de coléoptères » et de « papillons voletants » (Uexküll, 2010 [1934]: 27-28) et qui construit autour de chacune de ces bêtes une bulle de savon représentant son milieu, Van Helsing ne peut pas percevoir l’univers perceptif de Dracula, mais il peut le représenter grâce à cette bulle, — ce miroir — qui ne dit pas que le reflet n’existe pas, mais plus essentiellement, que les humains ne le voient pas.