En 1861, le jeune musicien afro-américain Thomas Wiggins écrit The Battle of Manassas, une pièce programmatique pour piano recréant l’atmosphère de la bataille homonyme du 12 avril 1861, en Virginie, où les forces de l’Union ont plié devant celles de la Confédération. La composition de Wiggins se distingue des musiques guerrières qui foisonnent pendant la période de la guerre de Sécession (Morgan, 2015) par ses allusions à des bruits de canons, par ses indications d’imiter vocalement le sifflet d’un train et par son intertextualité avec des chants patriotiques, dont La Marseillaise (privée passagèrement de son titre d’hymne national français) et The Star-Sprangled Banner, qui deviendra en 1931 l’hymne officiel américain. Tandis que les sudistes y percevaient une célébration de leur victoire, il est difficile, avec du recul, de ne pas voir l’ironie de The Battle of Manassas, étant donné l’invraisemblance qu’un compositeur noir, né esclave, salue un moment de triomphe pour la Confédération (Tommasini, 2021) — une impression qui pousse à interroger davantage l’incorporation des œuvres patriotiques dans la composition.

La pièce de Wiggins apparait comme une sorte d’archétype d’œuvres musicales plus récentes qui empruntent à divers degrés un ou des hymnes nationaux, incluant la pièce Hymnen (1966-1967) de Karlheinz Stockhausen, la déconstruction de The Star-Sprangled Banner par Jimi Hendrix au Festival de Woodstock de 1969, la reprise de Das Lied der Deutschen par Nico sur son album The End… (1974), et « Aux armes et cætera » (1979) de Serge Gainsbourg, une version reggae de La Marseillaise. Outre le fait qu’elles se saisissent de l’objet chargé que représente l’hymne national, ces musiques ont en commun une réception aussi partagée que leur visée est ambiguë, se positionnant quelque part entre la réinterprétation et le détournement. Mais en quoi, précisément, diffèrent-elles d’autres reprises considérées comme « appropriées »? Par quels moyens parviennent-elles à subvertir le document patriotique?

À partir de travaux sur les réutilisations esthétiques du document, dont ceux de Frédéric Pouillaude, Vincent Message et Marie-Jeanne Zenetti, la présente étude cherche à montrer que les productions musicales basées sur un ou des hymnes nationaux constituent une réactualisation critique de ces objets en les déplaçant dans un dispositif symbolique avec lequel ils entrent en tension1. À cette fin, on examinera l’exemple d’« Aux armes et cætera » de Serge Gainsbourg, qui a soulevé les passions et fortement accru la visibilité du chanteur pendant la décennie 19802. Dans un premier temps, il s’agira de déterminer quel type de document constitue l’hymne national et de voir quel statut attribuer à ses innombrables réactualisations. Seront ensuite retracées l’émergence de l’hymne national français et celle de la version reggae de Gainsbourg pour établir les spécificités de cette adaptation. L’étude se conclura par une analyse de l’usage du document patriotique chez Gainsbourg et par une réflexion sur la démarche docu-critique que partagent diverses œuvres musicales.

Considérations sur l’hymne national comme document

Dans un article publié par le Bulletin for the Council for Research in Music Education, Carlos R. Abril examine le mécanisme de réactualisation de l’hymne national :

A national anthem is a unique musical work in that it functions primarily as a malleable symbol. … An anthem can only be brought to life through performance, where it is then filled with meaning which extends beyond the notes, silences, and words. The music is interpreted and realized by the performer(s), situated in a sociocultural and historical context, and reconstructed by the listeners — who might also be the performers. (2007)

Abril signale ici une particularité importante de l’hymne national, soit son adaptabilité fondamentale, qui le dispose à être constamment détaché de son contexte d’origine pour être réinterprété d’un cadre à l’autre. Au fond, les paroles et la musique de l’œuvre ne jouent pas un rôle plus important dans l’établissement de son sens patriotique que les occasions où elle se destine à être exécutée, tels un évènement sportif ou une cérémonie militaire. Tout se passe comme si la teneur patriotique de ces évènements se greffait au fil du temps sur l’œuvre, renforçant ce que l’on pourrait appeler sa fonction patriotique. L’adoption de la composition comme hymne officiel par l’État est assurément l’une des étapes cruciales de cette fonction : une telle reconnaissance, d’après Christopher Kelen, lui procurerait la qualité indiscutable et éternelle de la nation qu’elle représente (2015: 87).

Si, donc, les spécificités esthétiques de l’œuvre ne sont pas le premier facteur dans la constitution diachronique de sa fonction patriotique, on pourrait penser qu’elles restent, à tout le moins, nécessaires à son authentification. Mais ce n’est le cas qu’en partie, puisque la nature malléable de l’objet, continûment réactualisé par l’intermédiaire d’exécutions (très) inégales, empêche d’en établir une forme modèle que l’ensemble du peuple saurait reproduire avec exactitude. Paul Zumthor constate un phénomène comparable dans le domaine de la poésie orale :

D’une performance à l’autre on glisse de nuance en nuance ou en mutation brusque; où tracer, dans ce dégradé, ce qui est encore l’œuvre et ce qui déjà ne l’est plus? […] L’interprète lui-même, surtout s’il est analphabète, souvent n’a pas conscience des modifications qu’il apporte à ce qu’il tient pour un objet d’usage, immuable. (1983: 253-254)

Ce processus imprévisible et subtil peut tout à fait expliquer comment des versions d’un hymne national reposant sur des structures musicales et textuelles différant de la version originale ou de celle officialisée par l’État naissent au fil du temps et des circonstances. Cela dit, comment les premières arrivent-elles à susciter à peu près le même effet d’authenticité que les secondes? Une piste éclairante se trouve dans la définition du document que propose Frédéric Pouillaude : « une trace qui emmagasine de l’information et qu’un usage second instaure comme preuve, indice ou signe de ceci ou de cela » (2020: 111). De ce point de vue, on remarquera que toute version de l’hymne national ne laisse pas de trace pouvant servir à un usage second. Ce type d’œuvre pourrait donc être réparti en deux formes sur le plan théorique. D’un côté, la forme enregistrée consisterait en une copie matérielle (graphique, phonographique ou filmique) d’une version du chant, liée à des données sociohistoriques spécifiques comportant une dimension patriotique : les conditions de sa genèse précisent sa valeur symbolique (par exemple, la version officielle de l’Ô Canada adoptée le 31 janvier 2018 [Gouvernement du Canada, s.d.]). De l’autre, la forme immédiate serait plus flexible, couvant dans l’imaginaire collectif et s’actualisant par l’interprétation plus ou moins fidèle d’une forme enregistrée. Que cette dernière soit spécifiquement reconnue ou non, le contexte de la réactualisation devrait informer au minimum que le chant a une valeur patriotique. Du reste, parce que la variante exécutée est la seule forme présente hic et nunc du document, elle a toutes les chances d’être assimilée comme étant le document en question : c’est de cette manière qu’elle s’insère dans l’évolution globale du chant. Il va de soi que ces mutations, une fois « [stockées] de manière stable sur un support non volatile » (Pouillaude, 2020: 111), deviennent des formes enregistrées de l’hymne qui, dépendamment de leur valeur symbolique, peuvent à leur tour servir sa fonction patriotique.

Bien que l’adaptabilité intrinsèque de l’hymne national devrait assurer son authentification, l’on sait qu’une réactualisation du chant peut être jugée « incorrecte ». Pour que l’authentification fonctionne, l’évolution de l’hymne doit s’accomplir discrètement, comme une suite d’accidents, de sorte que les mutations occasionnées ne soient pas perçues, pour le dire avec Didier Francfort, comme une « atteinte véritable à la version originale de l’hymne » (2007), ou — puisque la majorité des interprétations ne reproduisent pas exactement une version archétypale — comme une atteinte à l’usage habituel de l’hymne : sa fonction patriotique.

L’émergence de La Marseillaise

À se fier aux opinions désapprobatrices concernant la chanson « Aux armes » de Serge Gainsbourg, construite à partir de l’hymne national français, celle-ci représente un cas intéressant pour cerner les limites au-delà desquelles une réactualisation du chant peut échouer à faire reconnaitre sa fonction patriotique. Il convient d’abord d’effectuer un survol rétrospectif de l’histoire de La Marseillaise et d’en dégager les moments clés en gardant à l’esprit la question des formes immédiates et enregistrées d’un hymne.

Le consensus actuel veut que La Marseillaise ait été composée par le lieutenant français Claude Joseph Rouget de Lisle dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à la suite d’une soirée chez le maire de Strasbourg, Frédéric de Dietrich. Ce dernier aurait fait part à ses convives du besoin pressant, étant donné la récente déclaration de guerre de la France à l’Autriche, d’un « chant clair, un chant neuf, exaltant l’amour de la patrie et de la liberté » (Luxado, 1989: 19-20). Rouget de Lisle dédie la version primitive du chant au maréchal Luckner, le commandant de l’armée du Rhin (une unité militaire de 12 000 soldats stationnée non loin de Strasbourg), et l’intitule Chant de guerre pour l’armée du Rhin. Dans Histoire de la Marseillaise, Hervé Luxado attire l’attention sur le fait que « si le maire a pu chanter “d’une belle voix de ténor” le chant de Rouget de Lisle, il a fallu que le jour même où il fût [sic] composé, il fût également noté. Il y a donc eu “un archétype musical de la main du compositeur” qui, aujourd’hui, a disparu » (23). Par conséquent, en l’absence d’une preuve matérielle qui renseignerait sur le contenu musical et textuel qui fût chanté le 26 avril 1792, il reste impossible de déterminer à quel point une réactualisation de cet hymne se rapproche de la version originale.

Le chant composé par Rouget de Lisle devient le Chant des Marseillais après les évènements du 10 août 1792, lorsqu’un bataillon de 400 volontaires marseillais débarque à Paris pour participer à la prise d’assaut du palais des Tuileries, où réside le pouvoir exécutif français. Suivant le succès de l’insurrection, qui mène à la chute de la monarchie constitutionnelle, un sentiment admiratif à l’égard des Marseillais gagne la France, et le titre de Chant des Marseillais se substitue peu à peu à celui de Chant de guerre pour l’armée du Rhin. On peut voir dans ce changement notable un exemple de « mutation brusque » (Zumthor, 1983: 253) qui s’est imposée dans l’imaginaire collectif, sans doute pour la raison qu’un certain nombre de réactualisations du chant l’ont interprété sous ce titre avec l’intention de « rappeler la bravoure et le patriotisme des Marseillais » (Luxado, 1989: 40). Une autre mutation majeure aurait eu lieu au cours de l’année 1792, à savoir l’apparition d’un septième couplet — le texte attribué à Rouget de Lisle contient six couplets et un refrain — dont la source n’a jamais pu être identifiée. Enfin, le 14 juillet 1795, journée commémorant les six ans de la prise de la Bastille, le Chant des Marseillais est officialisé au titre d’hymne patriotique lors d’une séance commémorative de la Convention nationale, assemblée détentrice du pouvoir depuis la chute de Louis XVI. Les paroles de la version interprétée ce jour-là sont consignées dans le procès-verbal de la séance, une forme enregistrée du chant qui a pu être revisitée ultérieurement, notamment dans un dossier historique du site web de l’Assemblée nationale qui en rappelle la valeur (Assemblée nationale, s.d.).

La trajectoire de La Marseillaise met en lumière l’instabilité structurelle et symbolique de cette œuvre : comme Laurent Balandras le souligne dans La Marseillaise de Serge Gainsbourg, « de stimuli pour les soldats, La Marseillaise devient un chant révolutionnaire au détriment de son propre auteur » (2015: 59). L’hymne est conçu dans la conjoncture d’une guerre entre nations et, parce qu’il vise à encourager les troupes françaises, il porte un sens patriotique associé aux décisions du monarque de la France. Le chant est toutefois consacré comme hymne national en raison de son interprétation par les troupes marseillaises le 10 août 1792, journée qui marque le renversement du trône et la radicalisation du mouvement révolutionnaire. C’est précisément en jouant sur cette ambiguïté, sur cette hybridité entre des imaginaires patriotiques conservateur et contestataire, que Gainsbourg élabore « Aux armes », offrant près de deux siècles plus tard l’une des réactualisations les plus discutées de La Marseillaise.

Le cas « Aux armes et cætera »

Pour comprendre quels aspects de la chanson ont pu nuire à sa prise en considération comme forme de l’hymne national, il faut revenir tout d’abord sur les circonstances qui ont précédé sa parution. En 1979, Gainsbourg a derrière lui une vingtaine d’années de carrière lui ayant valu une place singulière dans la sphère de la chanson française. Dix ans plus tôt, son duo érotique « Je t’aime… moi non plus » (1969), qu’il interprète avec sa compagne Jane Birkin, obtient une diffusion appréciable à l’extérieur de l’Hexagone. Par la suite, ses disques de la décennie 1970 — Histoire de Melody Nelson (1971), Vu de l’extérieur (1973), Rock Around the Bunker (1975) et L’homme à tête de chou (1976) — se soldent par des échecs commerciaux relatifs, en dépit ou en raison de leur audace esthétique. Seules « Sea, Sex & Sun » (1978) et, dans une moindre mesure, « L’Ami Caouette » (1975), des pièces accrocheuses, mais convenues, ramènent l’auteur-compositeur-interprète sur la voie du succès populaire.

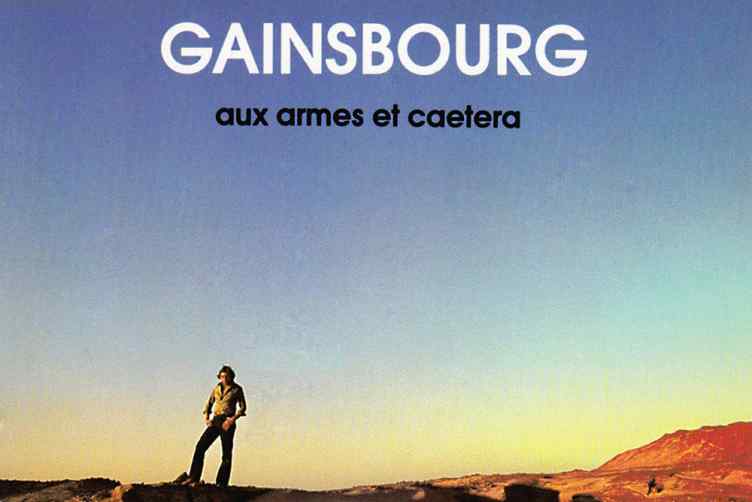

L’histoire derrière l’album Aux armes et caetera veut que le producteur de Gainsbourg, Philippe Lerichomme, ait entendu par hasard, dans une salle de concert, des chansons reggae (Allen, 2021: 223). À l’époque, le genre connait encore une diffusion timide en France. Lerichomme y voit non seulement la prochaine mode musicale, mais également une compatibilité avec le style de Gainsbourg, qui s’en était inspiré pour « Marilou Reggae » et « Ma lou Marilou », deux pièces de L’homme à tête de chou. Lerichomme organise des séances d’enregistrement au studio jamaïcain Dynamic Sounds et embauche l’une des sections rythmiques les plus sollicitées en Jamaïque à ce moment, le duo Sly & Robbie, formé de Sly Dunbar à la batterie et de Robbie Shakespeare à la basse électrique. Sont aussi recrutées Judy Mowatt, Marci Griffiths et Rita Marley (les I-Threes), choristes pour Bob Marley & The Wailers depuis 1974. Tout est en place pour la production d’un véritable album reggae3. Au moment d’amorcer l’enregistrement du disque, Gainsbourg a quelques idées musicales, mais n’a préparé aucun texte : il écrit sept titres originaux et un bref interlude au cours des deux semaines suivantes. Pour compléter son album, Gainsbourg remodèle deux de ses propres compositions, « Marilou Reggae » et « La Javanaise »; il reprend la pièce « You Rascal You » (1928) que Jacques Plante a adaptée en français sous le titre « Vieille Canaille » (1951) et, enfin, il réinterprète La Marseillaise sous le titre « Aux armes et cætera ».

La spontanéité de la méthode créative déployée par Gainsbourg alimente le côté indolent de ce dix-huitième album studio à l’esthétique ludique et insolite. Aux armes et cætera parait en mars 1979, juste à temps pour la période estivale, qui s’accorde avec l’atmosphère relâchée du disque et l’imaginaire tropical qu’il véhicule. La chanson titre reçoit une bonne diffusion radiophonique, avant même de faire l’objet d’une controverse stimulée par un article de Michel Droit paru le 1er juin dans Le Figaro Magazine. Le journaliste fustige la création de Gainsbourg, qu’il perçoit comme une insulte opportuniste à la « vraie » Marseillaise et à l’histoire qu’elle symbolise :

Bien sûr, des hommes dépenaillés, mal rasés, couverts de crasse, on en a vu chantant La Marseillaise. Mais, d’abord, c’était la vraie Marseillaise qu’ils chantaient. Ensuite les haillons qu’ils portaient étaient de vrais haillons. La crasse qui les recouvrait était une vraie crasse. […] Serge Gainsbourg n’a-t-il jamais entendu parler d’eux pour ne pas même respecter le chant qui les aidait à marcher au sacrifice? (Droit, 1979: 76-77)

Se concluant par un commentaire selon lequel l’auteur d’« Aux armes » provoquerait l’antisémitisme, l’article de Droit entraine maintes réactions clivées dans les semaines suivantes. La section « Courrier » du Figaro Magazine du 16 juin, toute consacrée à « La querelle Droit-Gainsbourg », montre bien la diversité des avis (Alexandre, 1979: 66-67)4. À la défense de Gainsbourg, G. de Maussion soutient que Droit porte « un jugement de “vieux” sur un homme qui chante pour les hommes » (66), Aimée Alexandre fait valoir que les antisémites n’avaient nul besoin d’un bouc émissaire pour « rester ce qu’ils sont » (67), et Jacques Fontanel souligne « le caractère raciste et belliqueux » de La Marseillaise, citant le vers « Qu’un sang impur abreuve nos sillons » (67). D’autres se rallient à Droit, sans forcément soulever la question du judaïsme. Toujours dans Le Figaro Magazine du 16 juin, Philippe Crèvecoeur, de Bruxelles, se déclare « outré » par « Aux armes », et Paul Herzog, plus mordant, décrit la pièce comme un « crachat sur notre hymne national qui, parait-il, rapporte beaucoup d’argent à son auteur » (66).

Les prises de position se poursuivent jusqu’à la fin de l’été. Le Sud Ouest du 29 septembre 1979 annonce que Gainsbourg ne se présentera pas à la prochaine Foire de Marseille vu les circonstances, et rapporte que l’Union nationale des parachutistes voit en son œuvre « une grave insulte à la France et en particulier aux anciens combattants » (s.a., 1979: 3). Quelques mois plus tard, des parachutistes sont impliqués dans un évènement qui ravive la discussion autour de l’album. Le 4 janvier 1980, Gainsbourg doit donner un concert à Strasbourg en compagnie de ses musiciens jamaïcains, mais leur hôtel signale une alerte à la bombe. Le chanteur se rend malgré tout à la salle de spectacle où l’attendent des centaines d’admirateurs et quelques dizaines de militaires en béret rouge. Devant leur mécontentement, Gainsbourg affirme qu’il est « un insoumis [qui a] voulu redonner à La Marseillaise son sens initial » (s.a., 1980). Dans la ville où l’œuvre a vu le jour, l’artiste se lance dans une interprétation a cappella de l’hymne national, après avoir invité les parachutistes à le chanter avec lui. Sa réception controversée aura propulsé Aux armes et cætera au sommet des palmarès : en 1979 seulement, le disque vinyle s’écoule à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, en faisant l’un des plus grands succès de vente de l’artiste et ouvrant une brèche au reggae sur la scène musicale française.

« Aux armes et cætera » ou le déplacement de La Marseillaise

Les évènements entourant la sortie d’« Aux armes » et les réponses hostiles à la chanson de Gainsbourg laissent penser que cette réactualisation de La Marseillaise ne remplit pas toutes les conditions qui l’amèneraient à être spontanément reconnue comme telle. J’ai pourtant montré plus haut qu’une forme immédiate de l’hymne national, même si elle diffère de la forme enregistrée dont elle découle, peut être perçue comme hymne national pourvu qu’elle soit exécutée dans des circonstances comportant un aspect patriotique. Pour saisir les causes de cette non-reconnaissance, il faut donc déterminer dans quelle mesure la version de Gainsbourg s’écarte des versions reconnues de La Marseillaise.

En premier lieu, il est clair que la dimension musicale d’« Aux armes » ne ressemble à aucune forme enregistrée du chant puisqu’elle en renouvelle complètement la teneur. La voix principale, nasillarde, évacue la mélodie des couplets et les déclame avec monotonie, distinguant peu les syllabes à part pour certains mots en fin de vers, plus accentués : on reconnait là le style vocal en apparence désinvolte de Gainsbourg, exploré dans Histoire de Melody Nelson et privilégié à partir de L’homme à tête de chou. Quant aux musiciens, ils interprètent et développent une partition inédite de Gainsbourg; c’est-à-dire, grosso modo, un va-et-vient aussi minimaliste que jovial entre les accords de fa majeur (tonique) et de do majeur (sous-dominante). Les timbres qui constituent l’instrumentation (basse, guitare, clavier, batterie), de même que l’accentuation syncopée et le tempo half-time de la pièce confèrent à cette dernière une parenté indéniable avec le reggae roots caribéen (The Abyssinians, The Mighty Diamonds, etc.). Parmi les éléments frappants de l’accompagnement musical, on retiendra entre autres les roulements de caisse claire similaires aux rafales d’une mitraillette, de même que l’accent jamaïcain des interprètes exécutant la mélodie du refrain, une répétition de l’intitulé.

En ce qui concerne sa dimension textuelle, cette version ne saurait être qualifiée catégoriquement de « fausse » Marseillaise, l’un des reproches insinués par Droit dans son article. Les couplets d’« Aux armes » reprennent tels quels trois quatrains se trouvant dans (au moins) une forme enregistrée de l’hymne national, et non des moindres : un manuscrit de Rouget de Lisle daté de 1833 — dont Gainsbourg, d’ailleurs, devient possesseur lors d’une vente aux enchères le 13 décembre 1981 (Balandras, 2015: 144-146). Dans cette version signée par l’auteur du chant, les vers « Ils viennent jusque dans nos bras / Égorger nos fils, nos compagnes » sont énoncés à la première personne du pluriel, à l’instar d’« Aux armes » et à la différence de la version officialisée par la Convention nationale le 14 juillet 1795, où ces mêmes vers sont énoncés à la deuxième personne du pluriel. En outre, le manuscrit de Rouget de Lisle substitue la formule « Aux armes, citoyens! etc. » aux paroles complètes du refrain, de manière similaire à la version du Larousse à laquelle Gainsbourg se serait référé pendant son séjour à Kingston (Balandras, 2015: 78-79). Le dernier quatrain de la chanson, c’est-à-dire :

Nous entrerons dans la carrière

Quand nos aînés n’y seront plus

Nous y trouverons leur poussière

Et la trace de leurs vertus (Gainsbourg, 1979),

provient du septième couplet, dont la paternité n’est pas attribuée à Rouget de Lisle. On le retrouve néanmoins dans la version du 14 juillet 1795 mentionnée plus haut.

Les paroles d’« Aux armes » sont donc conformes à des versions enregistrées de La Marseillaise dont l’authenticité et la valeur patriotique pourraient difficilement être contestées. Or, Gainsbourg procède à une sorte d’échantillonnage de vers, qu’il réorganise selon une disposition différente de leur ordre traditionnel. Ce réaménagement laisse croire, si l’on revient au modèle de Zumthor, que l’auteur n’ignore pas les modifications apportées à l’objet (1983: 254). Pour cette raison, et compte tenu des libertés musicales d’« Aux armes », il ne reste plus grand doute sur l’intention de Gainsbourg de transformer le chant patriotique. Comme le fait valoir Francfort, « [toutes] les transformations d’un hymne national ne relèvent pas nécessairement de la provocation » (2007) : elles peuvent aussi bien relever de l’hommage. Il s’agit donc de voir si le dispositif symbolique dans lequel Gainsbourg réactualise La Marseillaise n’entre pas en tension avec la fonction patriotique propre aux formes légitimées de l’hymne national.

Un rouage central d’« Aux armes » réside dans le fait qu’elle laisse au destinataire la responsabilité d’interpréter, d’une part, la construction esthétique dans laquelle sont intégrées des citations d’un document célèbre; et de l’autre, les effets de sens produits par ce déplacement. La pièce, en effet, ne comporte pas de commentaire explicite sur l’objet transformé, hormis peut-être le caractère métatextuel de la formule « et cætera », qui semble indiquer un souhait d’élaguer ou de taire (spécialement le vers « Qu’un sang impur »?); ainsi que l’acte de recontextualisation lui-même. Cette absence d’intention claire participe d’un procédé intertextuel exposé par Vincent Message dans « Écrivain cherche matériaux » :

Quelle que soit la distance qui sépare initialement […] différentes sortes de textes [non-littéraires] de la littérature, on peut décider de ne les faire passer que par un processus de sélection, en se gardant de toute autre intervention. Dans ces cas-là, le simple changement de contexte […] modifie déjà en profondeur le type d’attention que les lecteurs-lectrices sont susceptibles de leur porter. (2014: 27)

De la même manière, Gainsbourg, comme je l’ai expliqué plus haut, restreint son travail du document à une sélection. Il prélève seize vers d’une version enregistrée de La Marseillaise — dix-sept en comptant la forme abrégée du refrain —, et les installe dans un dispositif esthétique qui n’est pas strictement littéraire, mais dont les connotations, visiblement, perturbent la réception du document. Avant que le destinataire puisse interpréter le sens de l’opération, il doit bien sûr comprendre qu’« Aux armes » est la citation d’un texte, ce qui est probable vu la notoriété de celui en question. Gainsbourg, en outre, facilite la tâche et signale son emprunt : le livret de l’album Aux armes et cætera porte bien au crédit de Rouget de Lisle le texte du morceau éponyme. Par cette mention, il applique ce que Marie-Jeanne Zenetti appelle le « pacte documentaire », soit « une série d’indices, dont les plus clairement identifiables sont confinés dans le péritexte », qui permet au destinataire de reconnaitre l’œuvre « comme montage documentaire » (2012: 29). À partir de là, l’exégète peut juger en cette qualité l’habillage symbolique du document.

« Aux armes » plonge premièrement La Marseillaise dans l’imaginaire du reggae, qui apparait en Jamaïque à la fin des années 1960 et qui traite le plus souvent de thèmes politiques et sociaux : l’histoire du genre est intimement liée à la question du sujet opprimé. Le reggae, explique Edwin C. Hill Jr. dans son article sur « Aux armes », récupère symboliquement les corps, les voix et les cultures oubliées sur lesquelles la richesse, la liberté et la fraternité européennes se sont construites (2003). Parce que les sonorités musicales choisies par Gainsbourg tendent à porter un discours émancipateur, elles ne sont pas sans affinité avec l’esprit révolutionnaire associé à l’histoire de l’hymne français, devenu Chant des Marseillais après l’insurrection du 10 août 1792. Pour l’auditeur non initié, la prégnance du style reggae peut aussi menacer d’inverser le paradigme traditionnel du Soi français et de l’Autre racisé (Hill Jr., 2003). Ce scénario peut-il être compatible avec la symbolique révolutionnaire de La Marseillaise, érigée à travers la négociation d’une identité nationale, mais dissociée de toute réalité culturelle indépendante du pays?

D’autres symboles délicats se trouvent dans la figure qui assume le discours citant : la « posture d’auteur » de Gainsbourg, sa position dans le champ artistique (Meizoz, 2007: 21). En font partie, d’une part, une production grand public à visées pécuniaires (« Poupée de cire, poupée de son » en 1965, l’album Rock’n rose d’Alain Chamfort en 1977, etc.); et de l’autre, un « goût pour la provocation » (Charlotte Gainsbourg, dans Vergeade, 2021: 74) que le chanteur cultive depuis les débuts de sa carrière, notamment dans « Les Sucettes » (1966) de France Gall, dans « Je t’aime… moi non plus » (1969) et dans l’album Rock around the Bunker (1975), qui tourne en dérision le régime nazi. Au sein d’un vedettariat français globalement irréprochable, ces deux facettes de Gainsbourg peuvent le faire paraitre inconvenant, indésirable — voire, à l’extrême, « sale, dégoûtant et dévoyé », comme le dépeint Georges Joude dans le numéro du Figaro Magazine mentionné plus haut (Alexandre, 1979: 66). Gainsbourg traine également, en raison de sa généalogie, une marginalité que certains des détracteurs d’« Aux armes et cætera » ont exploitée pour faire valoir que cette Marseillaise était tout aussi étrangère que son auteur, un « immigré juif russe » (Verlant, 2000: 501) né Lucien Ginsburg. Pareille vision néglige non seulement qu’il est un citoyen français né au pays, mais aussi qu’il a beaucoup contribué, dès la fin des années 1960, à en diffuser la culture et la langue.

Bref, avec « Aux armes et cætera », Gainsbourg effectue la reconfiguration symbolique d’une forme enregistrée de La Marseillaise et produit ainsi un message équivoque (entre autres à cause du « et cætera » mentionné plus haut), qui invite le destinataire à décoder lui-même les effets de tension occasionnés par cette refonte : le bagage, les biais et les convictions du public façonneront la réception de la chanson. Celle-ci pourrait être reçue comme révolutionnaire en ce qu’elle propose une réinvention de l’identité française qui serait plus ouverte sur le monde et la diversité, voire plus hédoniste; ou comme profanatrice, en ce qu’elle incorpore l’objet source dans une œuvre lucrative à l’esthétique exotique (par opposition à familière, locale) qui entrerait en tension avec la fonction patriotique de l’hymne national et le caractère « sacré » de cette tradition — deux axes d’interprétation qui représentent les extrêmes d’une gamme de lectures.

Des musiques docu-critiques

Se penchant sur la question de l’hymne national comme trace, cette étude a proposé d’en distinguer deux formes sur le plan théorique : l’une documentaire, c’est-à-dire l’enregistrement d’une version rattaché à une situation historique et culturelle spécifique; et l’autre immédiate, c’est-à-dire l’interprétation approximative d’une forme enregistrée de l’hymne dans le cadre d’une situation présentant un aspect patriotique. Considérant les conditions nécessaires pour reconnaitre la réactualisation d’un hymne, force est de constater que l’œuvre de Gainsbourg ne les remplit pas entièrement, quand bien même elle cite plusieurs passages d’une version enregistrée de La Marseillaise pratiquement tels quels. Comme je l’ai montré, elle réactualise une forme reconnue de l’hymne en y ajoutant des éléments qui contrastent avec la fonction patriotique de cette dernière. Est-ce à dire qu’« Aux armes et cætera » doit être appréhendée comme une offense à La Marseillaise et à la nation française? Dans la mesure où la réactualisation que propose Gainsbourg peut être envisagée comme une sorte de « montage documentaire » (Zenetti, 2012: 29), on pourrait tout simplement y voir une fonction critique, subversive. De fait, l’artiste n’exprime pas un jugement tranché sur le document, mais fait saillir ses paradoxes en détournant son orientation pragmatique habituelle. Zenetti observe les effets d’une telle fonction critique dans les productions artistiques entièrement constituées par l’objet-document :

Ces œuvres créent […] les conditions d’une mise en fonctionnement et en question du document comme tel. Elles invitent non seulement à questionner les discours qu’elles livrent, mais à s’interroger sur les matériaux à partir desquels s’élabore une version des faits ou de l’histoire. L’œuvre fait fonctionner le document comme tel, mais elle le fait également dysfonctionner, sortir de ses gonds et de sa fonction habituelle. (2012: 38)

On peut en conclure qu’« Aux armes » met en question non seulement une forme enregistrée de La Marseillaise porteuse d’une forte valeur patriotique, mais aussi, par la bande, la notion d’identité française. La chanson opère un geste critique que le destinataire pourra interpréter favorablement ou non, comme cherchant à renouveler ou à décrier un état des choses. Dans chacun des cas, la concomitance du document et d’une symbolique qui le met en question fait de l’œuvre une forme alternative de réactualisation de l’hymne national, une reprise politisée.

Les musiques qui tirent profit d’une telle démarche, comme le Star-Sprangled Banner de Jimi Hendrix, God Save The Queen des Sex Pistols, le Das Lied Der Deutschen de Nico et Battle of Marassas de Blind Tom Wiggins, le font évidemment selon des paramètres distincts, menant à des résultats qui le sont tout autant. Ainsi, la pièce des Sex Pistols reprend-elle seulement le titre de l’hymne national britannique et l’appose sur une sorte de contre-hymne, mais l’illustration de couverture créée par Jamie Reid détourne une photo de la reine Elizabeth II. Plus largement, d’autres créations mobilisent des documents à résonance identitaire (nationale) qui ne sont pas forcément des hymnes. On peut penser, par exemple, à la reprise de « Douce France » du groupe français d’origine maghrébine Carte de Séjour, parue en 1986. Non sans faire écho à la polémique autour d’« Aux armes et cætera », cette réinterprétation aux sonorités rock et orientales d’une chanson de Charles Trenet (1943) liée à l’Occupation provoqua des réactions clivées et nombreuses dans le sillage de son exécution au concert SOS Racisme de 1985 (Hanus, 2015: 133). En somme, vu la grande variété d’œuvres comparables, il serait judicieux de poursuivre la définition d’une généricité musicale docu-critique : non pour assigner ces œuvres à une catégorie d’utilité typologique, mais plutôt, comme le suggèrent Robert Dion, Frances Fortier et Élisabeth Haghebaert, pour « mettre au jour les tensions génériques qui [les] informent » (2001: 17) et saisir dans toutes leurs nuances les procédés de transformation auxquels recourent les musiciens pour interroger diverses traces des histoires nationales.

- 1. Il convient de préciser que l’approche choisie ici ne se rapporte pas aux travaux habituellement convoqués en étude des musiques populaires (Simon Frith, Philip Auslander, Catherine Rudent, Serge Lacasse, etc.).

- 2. Pour alléger le texte, j’utiliserai pour la suite le diminutif « Aux armes ».

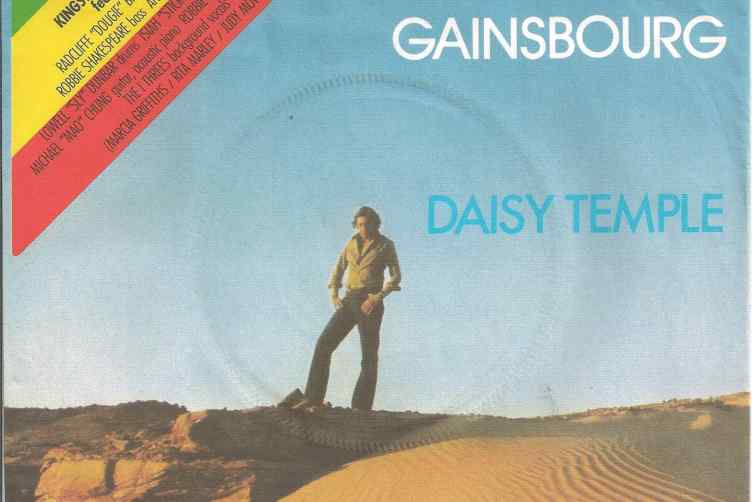

- 3. La promotion du disque insiste sur ce point : un autocollant mentionnant « REGGAE enregistré à Kingston JAMAÏQUE avec les plus grands musiciens de REGGAE » est apposé sur la couverture de la première édition française d’Aux armes et cætera (n° de catalogue 9101 218).

- 4. Une caricature de Jacky Redon illustre la section : Gainsbourg, vêtu d’un costume militaire ancien, porte d’une main une cigarette à sa bouche et tient dans l’autre un fusil à baïonnette sur lequel est attaché une clé de sol.