En 1998, Dominique Viart publiait son désormais canonique article consacré à la littérature contemporaine dans lequel il observait le renouveau d’un goût pour le réel chez les romanciers contemporains, mais également leur attachement particulier aux récits de vie. Deux décennies plus tard, ce sont bien ces deux obsessions pour la vie réelle qui ont mené plus d’un auteur sur le banc des accusés. Si le véritable, le factuel est au cœur des productions romanesques contemporaines, ce n’est toutefois plus pour le représenter avec fidélité, comme y aspiraient les romanciers réalistes, mais plutôt pour mettre en lumière ce qu’il révèle de nous-mêmes et de nos sociétés. Il s’agit désormais d’interroger nos propres rapports au réel à travers la fiction.

La judiciarisation de la culture est apparue comme un phénomène cyclique en France au cours des derniers siècles. Alors que les romanciers du XIXe siècle risquaient de se retrouver au tribunal pour avoir fait ce qu’on appelait de la pornographie littéraire ou pour avoir porté atteinte aux bonnes mœurs, les romanciers contemporains se voient plutôt accusés d’avoir porté atteinte aux droits de la personnalité. Ce n’est donc plus l’esprit potentiellement malléable du lecteur que la justice entend protéger, mais plutôt sa réputation et sa vie privée. Dans un tel contexte, un roman comme L’enfant d’octobre (2006) de Philippe Besson constitue un objet d’étude doublement révélateur : il s’inscrit dans une tendance contemporaine d’une littérature du réel potentiellement infamante et les débats qu’il a suscités mettent en lumière les sensibilités actuelles du public et de la justice.

Besson s’empare en effet d’une affaire qui a défrayé la chronique dans les années 80, le meurtre toujours non élucidé du jeune Grégory Villemin. Avec L’enfant d’octobre, il prend le parti, d’abord, de rapporter les événements et de les romancer, mais aussi d’inventer une intériorité et une intimité à son personnage principal, la mère de la victime, Christine Villemin. Le roman alterne des chapitres en caractères romains, dans lesquels l’auteur fait le récit des événements réels, et des chapitres en italiques, dans lesquels son personnage de Christine Villemin fait part de ses pensées et de ses sentiments sous la forme d’un monologue. La nature de l’affaire Grégory et ses rebondissements ne sont pas non plus sans lien avec l’éclosion de la polémique littéraire ni avec son aboutissement en procès. Non seulement le meurtre est irrésolu au moment de la parution, mais le père de la victime, Jean-Marie Villemin, a passé plus de deux ans en prison pour avoir assassiné le principal suspect, Bernard Laroche, à l’époque relâché faute d’un dossier de preuves suffisamment étoffé. Au printemps 1985, en l’absence d’un suspect potentiel et de preuves matérielles, les soupçons des gendarmes comme ceux de l’opinion se sont tournés vers la mère de la jeune victime. Christine Villemin a été incarcérée le 5 juillet 1985 pour le meurtre de son propre fils, puis a été relâchée le 16 juillet suivant. Elle n’a finalement bénéficié d’un non-lieu pour absence totale de charges que le 3 février 1993.

La mère a été blanchie des charges qui pesaient contre elle, mais il n’en demeure pas moins qu’elle a été, et est encore, considérée comme la meurtrière de son fils par tout un pan de l’opinion. C’est donc dans un contexte où l’affaire n’a jamais été résolue et où des soupçons populaires pèsent encore sur Christine Villemin que Besson publie son roman. Il s’agissait là d’un exercice périlleux, sachant que les droits de la personnalité sont désormais au cœur des préoccupations des juges et du public. C’est ce que Philippe Besson a pu constater à ses dépens, puisque sa publication a généré de nombreux débats dans la société française quant à la légitimité pour un auteur de s’inspirer d’une affaire réelle pour écrire un roman, et plus particulièrement d’inventer des éléments fictifs autour de ces faits réels. Quelques mois à peine après la parution de L’enfant d’octobre, les époux Villemin ont fait délivrer une assignation en justice à l’auteur et à son éditeur, Olivier Nora. Le roman constituait selon eux une atteinte au nom et à la dignité, et comprenait également des propos diffamatoires et portant atteinte à leur vie privée.

L’enjeu de cet article sera d’illustrer, à l’aune de cette affaire, les rapports qu’entretient la littérature du réel avec les droits de la personnalité, et notamment avec le droit au respect de la vie privée. Notre enquête se fera en deux temps. Il s’agira, d’abord, de mieux comprendre le projet de Besson et d’éclairer les différents mobiles qu’il échafaude à partir de l’intériorité et de l’intimité des protagonistes réels de l’affaire en vue de multiplier les hypothèses quant à l’identité du coupable. Nous procéderons ensuite à l’analyse des réceptions journalistique, citoyenne et judiciaire du récit, en accordant une attention particulière aux arguments mobilisés par chacune de ces instances afin de légitimer ou remettre en cause le travail réalisé par l’auteur. Cela nous permettra, enfin, de mieux cerner les droits effectifs qu’accordent aujourd’hui le public et la justice aux écrivains d’œuvres du réel.

L’enquête de la vie privée

Lorsqu’on questionne Philippe Besson sur sa mise en récit de l’affaire Grégory, il insiste sur l’importance qu’il a accordée aux émotions dans son roman :

J’ai, évidemment, respecté les faits. L’histoire sera celle que les journalistes et le grand public connaissent. Mais, au-delà de l’aspect document, j’ai fait une relecture sensible de l’affaire. Sans m’identifier à la mère du petit Grégory, je fais intervenir une voix qui ressemble à la sienne. (Besson cité par Paoli, 2006: 3.)

C’est notamment par le biais de cette voix, mais également à l’aide d’une analyse des émotions de tous les acteurs du drame, que Besson cherche à combler les vides, à apporter des réponses aux questions qui demeurent irrésolues vingt ans après le meurtre. Il mène ainsi une enquête, non pas basée sur les faits réels et les indices — celle-là a déjà été menée par divers corps policiers et judiciaires français —, mais plutôt en fouillant les sensibilités et les affects des protagonistes de l’affaire. Avec L’enfant d’octobre, Besson cherche à construire de manière vraisemblable l’intériorité de ses personnages. Pour ce faire, il puise notamment son inspiration dans la production médiatique et éditoriale des époux Villemin eux-mêmes, en vue, entre autres, de réaffirmer l’innocence de la mère.

C’est par exemple pour présenter Christine Villemin comme une mère aimante, incapable du moindre mal envers son enfant, que Besson décrit les premiers instants qui ont suivi la naissance du jeune Grégory dans un passage de monologue :

Et quand on le tient contre soi, l’enfant, pour la première fois, même un peu gluant, et qu’il crie, qu’il gémit, se débat, avec ses yeux collés, ses tout petits doigts, alors on est la plus heureuse des personnes au monde. C’est un bonheur imbattable, vous pouvez me croire. Ç’a été le plus beau jour de ma vie. Tout ce qui s’est passé après n’enlève pas ça. (Besson, 2006: 29-30.)

Ce bonheur simple de la maternité, Besson l’emprunte à la véritable Christine Villemin, qui décrit de manière semblable les émotions qu’elle a ressenties lors de son retour de l’hôpital avec son petit : « Je suis sortie de l’hôpital le jeudi suivant avec Grégory dans les bras. / Quelle sensation grisante que celle de se retrouver chez soi avec son bébé. C’est peut-être cela, le bonheur absolu. » (Villemin, 1986: 87.) S’il insiste ainsi sur les liens qui unissent Christine Villemin et son fils, c’est que tout un pan de l’opinion avait à l’époque cru et répété qu’une absence d’amour envers son enfant aurait pu pousser la mère à commettre l’irréparable. En reprenant les sentiments décrits par les Villemin eux-mêmes, Besson confère une dimension référentielle à son roman. Cela lui permet de mieux saisir le vécu des protagonistes de l’affaire pour l’insuffler à ses personnages et de se positionner en défenseur de l’innocence de la mère.

À d’autres moments, c’est plutôt pour attirer une certaine sympathie sur les Villemin que Besson reprend leurs écrits. Il récupère notamment l’expression de la rage et de la détresse exprimée par la véritable Christine Villemin. C’est ainsi que son personnage déclare :

Je n’ai pas tué Grégory. […]

Imaginez.

Oui, mettez-vous à ma place, une minute, seulement une minute, pas davantage.

Imaginez que des gendarmes soient venus, un soir, vous annoncer que votre fils était mort, noyé, assassiné. Que vous ayez dû survivre à cette monstruosité, cette calamité.

[…]

Imaginez maintenant qu’on vienne vous dire : vous êtes l’assassin. C’est vous qui avez noyé l’enfant. Le choc que ça représente. Une commotion. L’éboulement du monde. (Besson, 2006: 123-124.)

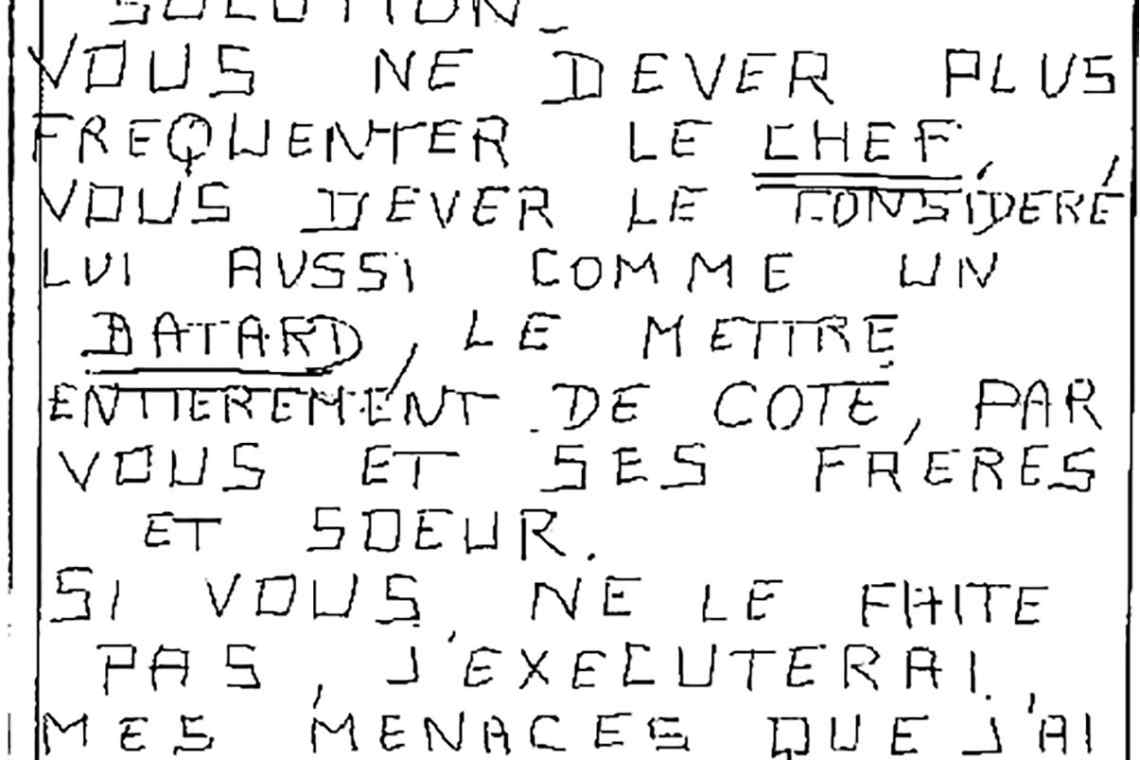

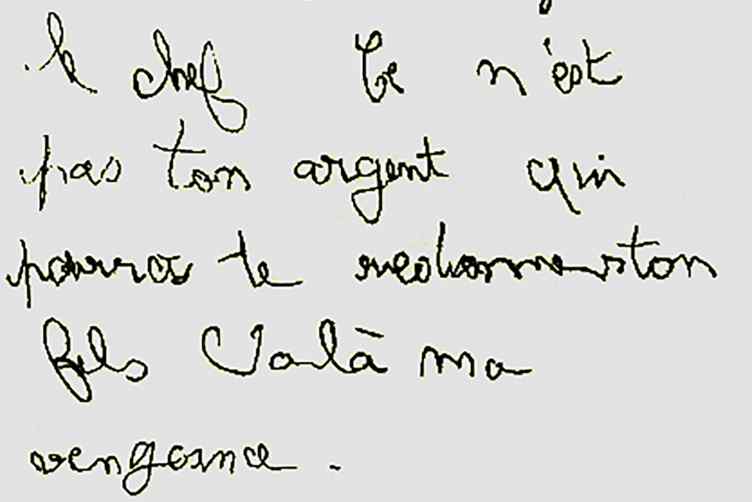

Cette fois, c’est de la réelle relation épistolaire des époux Villemin pendant l’incarcération de Jean-Marie que Besson s’inspire :

Je n’arrive pas à dormir. J’ai un cafard énorme. Je ne peux pas croire que la police m’accuse du meurtre de notre enfant. Tu sais à quel point je l’adorais. Ce qu’ils me font subir en m’accusant me fait terriblement mal. J’ai beau lutter, je sens mes forces et mon moral me quitter. Pourquoi devons-nous vivre cette épreuve? (Villemin, 1994: 137.)

La correspondance constitue un matériau de choix pour l’auteur en tant qu’elle met en lumière avec un réalisme confondant l’intériorité de ses personnages. Besson retranscrit ici les émotions et les sentiments verbalisés dans ce passage, mais il les romance néanmoins en mettant l’accent sur les fausses accusations de meurtre que sur la douleur de la perte de l’enfant. D’ailleurs, la multiplication des demandes d’empathie dans l’extrait issu du roman (répétition du verbe « imaginez », « mettez-vous à ma place ») indique bien toute la volonté de l’auteur de sensibiliser le public à l’expérience de la mère.

C’est donc une femme blessée par le meurtre de son enfant, mais également par les péripéties judiciaires et médiatiques qui s’en sont suivies que Besson présente dans L’enfant d’octobre. Reprendre les émotions verbalisées dans les relations épistolaires authentiques pour les mettre en récit insuffle non seulement un réalisme au roman, mais permet également de restituer les faits et de donner à voir toute l’étendue de la souffrance ressentie par les Villemin, et en particulier par la mère. Besson présente ainsi ses personnages comme les protagonistes de l’affaire se présentent eux-mêmes, c’est-à-dire comme une famille aimante et unie qui a été victime d’un crime odieux et des dérapages des médias et de la justice.

Cette reconstruction romanesque a aussi conduit Besson à inventer des sentiments et des pensées à ses personnages de façon à combler les vides, à émettre des hypothèses et à inscrire le drame de la Vologne dans un récit logique. Tel un enquêteur de l’intériorité, il échafaude divers mobiles, ou s’inspire de ceux dont a fait mention la presse de l’époque, en vue d’étayer ses différentes hypothèses quant à l’identité du coupable. C’est ainsi que, s’il présente Christine Villemin comme une femme aimante et incommensurablement blessée par le meurtre de son enfant dans certains passages du roman, cela ne l’empêche pas, à d’autres moments, de considérer tout aussi longuement l’hypothèse de la mère infanticide.

Le projet le pousse à se livrer à une exploration impudique de l’intériorité et de l’intimité de ses personnages, ce qui lui permet, entre autres, de réhabiliter Christine Villemin. Il lui invente, par exemple, un désir de vengeance, de même qu’une haine et un dégoût puissant à l’égard de Bernard Laroche, réfutant par le fait même qu’elle puisse être coupable du meurtre de son fils :

Le besoin de vengeance, c’est arrivé presque tout de suite. Je sais que je ne devrais pas dire ça, surtout avec ce qui s’est passé après, mais c’est plus fort que moi. Quand on vous dit : cet homme a tué votre fils, vous avez envie de le tuer à votre tour, point. […]

Je n’ai jamais détesté un homme autant que Laroche. Tout en lui me dégoûtait. (Besson, 2006: 106-107.)

Ces sentiments et désirs attribués au personnage exercent une fonction narrative double : ils attirent une certaine sympathie sur la mère tout en projetant la culpabilité sur Bernard Laroche. Pourtant, ceux-ci ne sont pas exactement ceux qu’a éprouvés la véritable Christine Villemin, qui s’est plainte devant le tribunal de ne jamais avoir eu de telles pensées et encore moins de les avoir verbalisées.

Il n’est pas surprenant, dès lors, que Christine Villemin se soit également plainte des passages dans lesquels l’auteur investigue plutôt les mobiles qui auraient pu la pousser à assassiner son propre fils. Dès le début de son roman, Besson construit tout un arrière-plan à son personnage en vue d’étayer l’hypothèse de la mère infanticide. Il lui prête notamment une tristesse secrète qui l’aurait habitée pendant l’enfance : « L’enfance de Christine est paisible à ce qu’on raconte. De bonnes notes à l’école, pas d’écarts, pas de fugues, pas de rébellions, juste un chagrin tu, une tristesse secrète. On peut vivre longtemps avec le chagrin. Il suffit de se forcer. » (Besson, 2006: 15.) À aucun moment, pourtant, ne retrouve-t-on la mention d’un tel sentiment dans les autobiographies (Villemin, 1986; Villemin, 1994). La mère se remémore plutôt une enfance généralement heureuse, avec ses bons et moins bons moments. La mention de cette tristesse secrète consolide ainsi le portrait d’une femme destinée à la souffrance, en quelque sorte née pour accepter une relation maritale étouffante. Ce portrait relaie l’hypothèse abondement soulevée dans la presse des années 80 selon laquelle Christine Villemin était malheureuse en ménage. C’est du moins ce que sous-entend le passage suivant du roman :

Tout de même quelquefois, arrivera-t-il à Christine de considérer qu’en quittant si tôt le nid douillet de l’enfance pour se jeter dans les bras du premier aimé et se lier à lui pour le temps qui reste, oui considérera-t-elle qu’elle a peut-être échangé un asservissement contre un autre? (Besson, 2006: 19-20.)

L’hypothèse ici avancée est lourde de sens tant sur le plan de la vie personnelle des Villemin que sur celui de la culpabilité de la mère. Le passage demeure incertain (forme interrogative, « peut-être ») et l’auteur laisse le soin au lecteur de déterminer si Christine Villemin a bel et bien été asservie par sa famille et par son mari, ce qui contribuerait à expliquer le meurtre du jeune Grégory.

D’autres passages du roman explorent encore plus en détail l’hypothèse de la culpabilité de la mère, notamment en soulevant la possibilité qu’un manque d’amour envers l’enfant puisse constituer un mobile :

La mère n’aime pas l’enfant. Elle joue la comédie depuis le début. Elle a accepté jusque-là de subir le sort qu’on réserve aux jeunes femmes de la province à la fin des années 70. […] Cet enfant, c’est bien le sien, mais qu’est-ce que cela change? Elle pourrait vivre sans, il ne lui manquerait pas plus que ça. Si elle y songe, elle n’éprouve pas tellement de sentiments pour lui. Qu’il sorte de ses entrailles ne le rend pas plus aimable que n’importe quel autre enfant. Elle serait capable de le laisser à son père, de ne plus s’en occuper. (Besson, 2006: 119-120.)

Il faut d’abord signaler que ce passage est issu d’un chapitre en caractères romains (donc d’un chapitre censé rapporter les faits avérés) dans lequel Besson explore de quelle façon Christine Villemin aurait pu s’y prendre pour assassiner le jeune Grégory et qui commence par les mots suivants : « Imaginons. Imaginons ce que s’imaginent ceux pour qui la mère est coupable. » (Besson, 2006: 116.) L’auteur y conserve une importante distance narrative, cependant il attribue une intériorité (une absence d’amour, des désirs secrets et des pensées intimes) à son personnage de Christine Villemin. Cette fois, l’hypothèse est reprise de la presse de l’époque, alors que plusieurs journalistes, dont René Héricotte, s’étaient lancés à la recherche des possibles mobiles de la mère :

Elle [Christine Villemin] n’a probablement pas lu Madame Bovary, mais elle a souvent échafaudé des rêves autour des feuilletons télévisés dont elle raffolait. Elle est devenue l’héroïne d’un roman noir le jour où elle a perdu le contrôle d’une enquête qu’elle orientait. Depuis, elle assume son personnage, elle joue le rôle impossible où elle s’est enfermée, celui d’une mère qui aurait sacrifié son enfant à une certaine fureur de vivre. Elle crâne et c’est ce courage qui fait encore douter un peu, malgré tant d’évidence. (Héricotte, 1985: 77.)

L’affaire Grégory s’avérait ainsi toute désignée pour devenir un roman. Le déroulement des événements a en lui-même quelque chose de fictionnel, voire de surréel : une enquête précipitée, le père de la victime qui décide de se faire justice lui-même et une mère en deuil incarcérée quelques semaines avant de donner naissance à son second enfant. Même la presse délaissait sa probité d’informateur objectif pour relayer l’hypothèse fondée sur des présomptions que Christine Villemin était devenue une sorte de personnage digne des romans policiers, prête à tout pour retrouver sa liberté.

Ce que l’on constate à la lecture de L’enfant d’octobre, c’est que Philippe Besson cherche à présenter le champ des possibles en vue de faire saillir toutes les éventualités entourant le meurtre du jeune Grégory. Il réhabilite parfois Christine Villemin en donnant corps à la thèse du meurtre crapuleux commis par jalousie, mais il n’hésite pas non plus à décrire ce qui aurait pu pousser la mère à commettre l’irréparable. Cette enquête lui permet certes de peaufiner son récit en présumant des circonstances qui ont entouré les événements, mais elle engendre également ce que Félix Martinez-Bonati a appelé une « narration indigne de confiance » (1981: 44-46) et que Dorrit Cohn explicite comme suit :

Il [Martinez-Bonati] distingue deux strates du langage fictionnel : les propositions mimétiques, qui créent l’image du monde fictif — ses événements, personnages et objets —, et les phrases non mimétiques, qui, elles, créent l’image de l’esprit du narrateur. Les énoncés mimétiques sont objectifs — « comme transparents » — et sont acceptés sans réserve par le lecteur comme vérité fictionnelle ; les phrases non mimétiques sont subjectives, opaques, et le lecteur leur accorde la foi toute relative qu’on accorde aux opinions d’un locuteur individuel. Cela signifie que si un auteur veut produire un récit indigne de confiance, il suffit qu’il entreprenne de « créer une différence perceptible entre l’impression des événements que le lecteur retire des seuls moments mimétiques du discours du narrateur principal et la vision de ces mêmes événements telle qu’elle se dégage des composantes non mimétiques de ce même discours ». (Cohn, 2001: 197-198.)

C’est exactement ce que fait, délibérément ou non, Philippe Besson avec L’enfant d’octobre. D’un côté, les passages en caractères romains sont censés rapporter les faits réels et sont ici les propositions mimétiques dont fait mention Cohn. Le lecteur suppose que ces passages représentent la réalité et les événements tels qu’ils se sont produits. De l’autre, les passages en italique sont plutôt perçus comme étant l’invention de l’auteur : d’une part, il est facile de présumer que ces passages ne sont pas les paroles réelles prononcées par la mère et, d’autre part, c’est ce que laisse entendre la note de l’éditeur1. Pourtant, à plusieurs reprises, les passages mimétiques du roman entrent en contradiction avec les passages non mimétiques, ce qui induit une confusion chez le lecteur.

Cela se produit, notamment, lorsque Besson décrit comment la mère aurait pu s’y prendre pour assassiner son fils dans le passage controversé du roman que nous avons déjà évoqué. Il y imagine les prédispositions psychologiques de la mère et y explicite le moindre de ses gestes, mais fait pourtant suivre ce passage d’un chapitre en italiques dans lequel le personnage de la mère affirme son innocence : « Je n’ai pas tué Grégory » (Besson, 2006: 123). Autrement dit, le récit mimétique censé rapporter les événements réels prend en charge la narration d’une hypothèse démentie par la justice2, tandis que le récit non mimétique vient rétablir la vérité. Ces passages où le discours du personnage vient contredire les passages de narration sont donc générateurs de confusion chez le lecteur, lequel peine à discerner ce qui relève de la réalité et ce qui relève de la fiction. De ce fait, tout risque alors de passer pour vrai et le récit devient, dans son entier, indigne de confiance.

Les réceptions journalistique, citoyenne et judiciaire

L’enquête sur l’intériorité et l’intimité menée par Besson a abondement été commentée tant par le public que par la justice. Lorsqu’elle est mentionnée par les réceptions journalistique ou citoyenne, sa démarche est toujours perçue comme positive ou du moins réussie3. L’écrivain est félicité pour avoir finement su détecter tous les détails et les subtilités de ce qu’un infanticide peut faire ressentir :

Ici il [Philippe Besson] explore les sentiments qui entourent la perte d’un enfant, malheur indicible, encore renforcé lorsque la mère elle-même est considérée comme coupable. (Bontour, 2006.)

Laffaire Villemin fait partie hélas — de notre patrimoine sordide. Des doutes, des préjugés, une mort horrible et sans réponse, un climat odieux et une opinion publique versatile sur fond de « corbeau » & Philippe Besson sait rendre ce climat avec justesse et rigueur. Et rendre de la dignité à une mère outragée, à son enfant martyr et de lAmour là où lon doutait quil puisse (encore) en surgir. Philippe Besson sait, comme dhabitude, émouvoir et fouiller les sentiments. Avec respect et pudeur. Jai énormément aimé. Je recommande. ([s.a.], 2006.)

Plusieurs autres commentateurs considèrent toutefois que l’auteur a outrepassé ses droits de romancier, non pas en reprenant une affaire criminelle réelle, mais plutôt en amalgamant la fiction à la réalité, a fortiori dans les passages où il invente des paroles ou des pensées, voire des émotions à ses personnages4 :

Pourquoi Philippe Besson a-t-il ressenti le besoin de revisiter cette affaire? Les élucubrations de Marguerite Duras n’avaient pas suffi? Parce qu’on est un peu dans le même registre ici : un écrivain prétend nous apprendre quelque chose sur des faits qu’il déforme, des faits horribles qui exigeraient la plus grande rigueur et le plus grand doigté. (Florestan, 2015.)

Comment l’auteur a-t-il pu se glisser dans la peau de Christine Villemin qu’il n’a jamais rencontrée et à propos de laquelle il n’a lu que ce que tout le monde a pu lire? Oui, comment? Comment a-t-il pu lui prêter des mots et des sentiments? (Lali, 2011.)

Pour ces commentateurs, non seulement l’auteur s’emploie à adjoindre des éléments fictifs aux faits réels, mais ceux-ci sont si douloureux qu’ils auraient exigé une très grande délicatesse. On reproche ainsi à Besson un manque considérable de sensibilité et de n’avoir fait preuve ni de rigueur ni de doigté.

La justice n’est pas non plus restée muette devant l’enquête menée par Besson. Lors de sa comparution devant le tribunal, l’auteur n’a pas hésité à se défendre des accusations d’atteinte à la vie privée en précisant s’être largement inspiré des autobiographies publiées par les Villemin pour écrire son roman. Cette défense ne semble toutefois pas admissible pour la justice, qui condamne très précisément le procédé consistant à adjoindre des éléments fictionnels aux faits réels :

Considérant que s’il apparaît, certes, que l’auteur s’est largement inspiré des écrits des époux Villemin pour relater des événements liés à leur vie privée, il n’en demeure pas moins qu’il s’est livré à une reconstitution romanesque pour en donner sa propre perception et pour prêter aux demandeurs des sentiments et des émotions qu’ils n’ont pas eux-mêmes exprimés; que cette reconstitution a ainsi conduit l’auteur à attribuer à Christine Villemin, fictivement selon elle, une personnalité empreinte de tristesse depuis l’enfance et un sentiment d’asservissement face au mariage, à donner un sens différent à des phrases qu’ils ont écrites […]; que le caractère pour partie romanesque d’un écrit ne saurait permettre à l’auteur d’utiliser au gré de son inspiration, sans l’accord des protagonistes, des éléments ressortant de leur vie privée. (Cour d’appel de Paris, 2008: 6-7.)

Ce qui est en jeu ici n’est donc pas l’atteinte à la vie privée réelle des Villemin, mais bien les éléments de cette vie privée qu’invente Besson au cours de son roman. Est ici mobilisée une notion problématique souvent mentionnée dans les procès de la culture contemporains et que Laure Marino a nommée « la vie privée imaginaire » (2007: 26-27). L’expression sous-entend déjà un paradoxe qui révèle bien l’ampleur de la complexité de ce type de procès. La notion de vie privée comme telle, d’abord, se définit en opposition à son alter ego, la vie publique. Tout ce qui ne relève pas de la vie publique se voit protégé par le droit au respect de la vie privée. Pourtant, le fait qu’un élément privé soit connu du public ne le fait pas automatiquement basculer dans le domaine de la vie publique. Du reste, pour des raisons évidentes de protection de la vie privée, il n’incombe pas à la défense de prouver que les faits rendus publics sont réels, l’atteinte étant commise par la simple publicisation d’éléments ressortant du domaine privé. C’est justement ce dernier point que met en lumière le concept de Marino : la protection de la vie privée s’applique tout autant à la vie privée réelle qu’imaginaire. De ce fait, un auteur peut se voir condamné pour atteinte à la vie privée pour avoir inventé des éléments de la vie privée de ses personnages si ceux-ci sont inspirés de personnes réelles.

Selon Françoise Lavocat (2016: 277-278), cette notion de « vie privée imaginaire » se retrouve de plus en plus invoquée dans les tribunaux, notamment à cause de la recrudescence des fictions fortement référentielles. Il incombe alors à la justice de protéger les personnes réelles contre les fausses représentations à leur endroit :

Ainsi, l’adjonction d’éléments fictifs à un personnage reconnaissable par des éléments de faits réels provoque un risque de confusion entre la réalité et la fiction. Dans ces « fictions du réel », le réalisme provient en effet de la proximité historique des faits relatés. Or, le lecteur ne peut faire la part des choses, et tout bascule vers le possible. Finalement, quand des éléments réels sont habillés des vêtements de la fiction, les faits fictifs passent pour vrais. (Marino, 2007: 26-27.)

On en revient ainsi au risque de confusion chez le lecteur. L’intériorité que prête Besson à Christine Villemin, par exemple, n’apparaît pas comme purement fictionnelle, mais comme pouvant être potentiellement réelle. Le lecteur n’est tout simplement plus en mesure de discerner, hors de tout doute, le vrai du faux. Pour protéger les personnes réelles des abus de la liberté de création, les moyens de la justice sont toutefois limités : atteinte au nom et à la dignité, diffamation et atteinte à la vie privée sont les seuls recours à la disposition des juristes et des magistrats. C’est finalement la protection de la vie privée qui prend en charge la protection de la fausse représentation.

La reconstitution romanesque effectuée par l’auteur est dès lors jugée plutôt négativement par la justice. Adjoindre la réalité à la fiction semble constituer l’offense ultime que puisse commettre la littérature. Non seulement l’auteur rapporte-t-il des faits réels et intimes, s’immisçant ainsi dans le domaine de la vie privée, mais il invente également d’autres éléments, parfois diffamatoires, qui contribuent à échafauder une représentation fallacieuse de personnes réelles. C’est en somme la position d’entre-deux tenue par Besson que condamne la justice. Il est légitime pour un auteur de publier la restitution des faits avérés d’une affaire criminelle réelle, comme il l’est de rédiger un récit purement fictionnel; il est cependant litigieux d’amalgamer la fiction à la réalité lorsque les personnages sont issus de personnes réelles reconnaissables, à moins d’avoir reçu, bien évidemment, leur accord préalable.

C’est donc bel et bien le principe même du roman de non-fiction non autorisé qui est en jeu tant pour le public que pour la justice. Le public semble faire preuve d’une certaine clémence à l’égard des auteurs, dans la mesure où la littérature révèle l’intériorité humaine; la justice, pour sa part, adopte tous les moyens mis à sa disposition pour freiner ce qu’elle considère être un abus pratiqué par l’auteur. À la lumière de cette affaire, on constate que si un romancier désire s’inspirer d’une affaire réelle pour écrire une fiction, il doit impérativement éviter d’inventer des éléments fictifs autour de cette matière référentielle, a fortiori lorsque ces éléments fictifs sont issus du domaine de la vie privée, sous peine de créer une œuvre potentiellement infamante et portant atteinte au respect dû à la vie privée des protagonistes de l’affaire en question. On remarque par ailleurs une certaine constance dans la jurisprudence. Pour Anna Arzoumanov, il y aurait une « régulation juridique des manières d’écrire des faits divers littéraires » (Arzoumanov, 2018: §35) qui s’imposerait progressivement dans le champ de l’édition sous une double forme : en aval des publications au tribunal, mais également en amont, alors que les maisons d’édition font de plus en plus appel à des juristes pour relire les manuscrits. Cette pratique permet certes de diminuer le nombre de contentieux, mais elle limite inévitablement la création littéraire.

- 1. « Ce roman est à l’évidence inspiré de faits réels connus de chacun depuis plus de vingt ans. Toutefois la reconstitution romanesque effectuée par l’auteur l’a amené à prêter à certains protagonistes des propos fruits de son imagination. » (Besson, 2006: 7.)

- 2. Selon la décision de non-lieu rendue en 1993 en faveur de Christine Villemin.

- 3. On retrouve cette mention dans cinq articles journalistiques et dans dix commentaires citoyens, ce qui constitue 28 % de notre corpus de réception. En vue d’assurer l’exactitude des propos des commentateurs, tous les extraits de notre corpus de réception ont été reproduits fidèlement, sans aucune modification d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe.

- 4. Cette critique se retrouve dans trois articles journalistiques et dans neuf commentaires citoyens, ce qui constitue 23 % de notre corpus.