Associant des récits venus du fond des âges et une invention technique relativement récente, la conjonction des mots « conte » et « photographie » peut paraître anachronique. Pourtant, dès l’invention du médium, les photographes s’emparent des contes patrimoniaux pour représenter les personnages, les motifs et les scènes inscrits dans l’imaginaire collectif : le catalogue de la Bibliothèque nationale de France précise qu’en 1857, Alfred Hautecœur publie un recueil de 33 vues stéréoscopiques qui illustrent les huit contes en prose de Perrault; l’année suivante, le Britannique Henry Peach Robinson réalise quatre vues de Little Red Riding Hood, puis de nombreux photographes explorent tour à tour le « genre iconographique » des « scènes littéraires » à partir des contes, avec une prédilection pour celui de la fillette en rouge, fût-ce pour la représenter en noir et blanc. Un siècle et demi plus tard, force est de constater que les contes restent un matériau de référence pour les artistes qui usent de la photographie. Pour ne citer que deux exemples : l’ouvrage de l’artiste japonaise Miwa Yanagi intitulé Fairy Tales (2007) réunit une série de photographies en noir et blanc qui mettent à nu la violence et la noirceur des contes à partir de leurs motifs les plus célèbres1; le catalogue de l’exposition La forêt de mon rêve comporte nombre d’œuvres photographiques, parmi lesquelles « The Harvesters » de Polixeni Papatetrou reprend le conte des Trois petits cochons en le déclinant au féminin (Guimard et Tuset-Anrès, 2010: 19).

Pour interroger la réactualisation de ce patrimoine littéraire et culturel par la photographie, nous avons réuni un corpus de livres pour la jeunesse réalisés par des artistes contemporains. Dans ces ouvrages, les photos ne servent pas seulement à mettre en exergue des « scènes littéraires » choisies — comme ceux que nous venons d’évoquer —, mais elles illustrent l’intégralité du récit. Après un retour sur la question de l’illustration des contes, qui peut faire l’objet de controverses, a fortiori lorsqu’elle se fonde sur la photographie, nous nous pencherons sur les propositions artistiques et éditoriales de quelques ouvrages réalisés au tournant du XXIe siècle. À partir de l’option chromatique du noir et blanc ou bien de la couleur, ces artistes s’approprient les contes pour les intégrer à leur propre univers iconographique.

L’illustration par la photographie

L’illustration des textes littéraires a ses contempteurs, et l’on sait que Flaubert s’y opposait formellement : pour lui, « la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin » (1991 [1862]). De son côté, l’anthropologue Nicole Belmont juge avec sévérité l’illustration des contes lorsqu’ils entrent en littérature : alors que le conte de tradition orale, transmis par la voix du conteur lors d’une performance unique, permettait à l’auditeur de construire des images mentales, les illustrations ajoutées au texte écrit seraient destinées, selon elle, « à pallier la difficulté qu’il y a à se former des images mentales lors de la lecture. Mais le remède est pire que le mal. Les illustrations figent la représentation et entravent le travail de l’imaginaire. » (1999: 41) Sans doute pourrait-on considérer que le choix de la photographie dresse un obstacle supplémentaire puisqu’il consiste à reproduire l’image de personnes et de lieux réels pour incarner des personnages et des lieux imaginaires : en somme, il prétend représenter l’essence même de la fiction, avec sa composante merveilleuse, en recourant à la trivialité du réel. Pourtant, Daniel Grojnowski, ardent défenseur de la conjonction entre littérature et photographie au sein du livre, confie : « Pour ma part, je ne puis cacher le plaisir que me procure, dans une fiction, la mise en regard d’une composante verbale et de son répondant photographique. » (2005: 171) Pour lui, « [l]’image sert alors de passerelle entre l’imaginaire et le réel, […] les photos tendent à défictionnaliser le récit, à faire interférer la fable et le document, alors qu’inversement le récit les rend quelque peu fabuleuses. Leur porosité les doue [sic] du pouvoir perverti d’authentifier la fiction » (176). Le critique signale toutefois la relative rareté des récits illustrés par la photographie, « ce qui leur vaut une certaine étrangeté relevant à la fois de l’effet rétro et de l’audace avant-gardiste » (174). On pourrait appliquer cette remarque au domaine qui nous occupe, car les contes illustrés par la photographie ne sont pas si fréquents, ou du moins ne représentent qu’une frange infime de l’abondante production de contes illustrés. En dépit des préventions de Nicole Belmont, au fil du temps, les livres d’images se sont emparés des contes, d’abord en recueils (Fièvre, 2013) puis sous le format de l’album dans le cas des contes les plus célèbres qui bénéficient d’une publication en singleton (Connan-Pintado, 2013: 190). Parmi les techniques d’illustration, d’une grande diversité, la photographie occupe une place relativement modeste.

Les limites de cet article nous font écarter deux pans importants du domaine des contes illustrés par la photographie : d’une part, le travail des photographes qui s’appuient sur les contes dans leurs créations sans que cela n’aboutisse pour autant à un livre, tout en s’inscrivant dans une forme de « photographie narrative2 », d’autre part, les réécritures de contes, qui peuvent relever de genres très divers, comme le Bluebeard réalisé à partir d’un film et dans le cadre de l’exposition Miroir Miroir. La traversée des apparences par Alice Anderson (2007), le « ciné-roman » Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin de Samuel Hercule et Métilde Weyergans (2016), consécutif à un spectacle, ou encore Disparue d’Antonin Quetal et Beatrice Utrilla (2005), variation du Petit Poucet publiée chez l’éditeur Où sont les enfants? qui entendait se spécialiser dans les livres illustrés par la photographie. Nous nous en tiendrons à un corpus restreint de livres créés par des artistes contemporains parfois très célèbres, tels Marcel Imsand, Sarah Moon, William Wegman, Cindy Sherman, qui ont illustré des contes au moyen de la photographie en s’adressant à la jeunesse, ce qui fait d’eux des ouvrages génériquement complexes, à la fois livres d’artistes et albums pour la jeunesse. Les titres les plus anciens ont fait le choix de la photographie en noir et blanc, option éminemment artistique et suggestive, les albums ultérieurs, celui de la couleur.

Contes en noir et blanc. La série « Il était une fois » de Grasset

Au début des années 1980, l’artiste suisse Étienne Delessert lance, en collaboration avec son épouse, Rita Marshall, directrice artistique des éditions Creative aux États-Unis, une entreprise éditoriale originale qui se propose de faire illustrer vingt contes patrimoniaux par des artistes contemporains : ce sera la série « Il était une fois » dans la collection « Monsieur Chat » publiée chez Grasset, qui paraît simultanément en Suisse, en France et aux États-Unis. La sélection des illustrateurs ne doit rien au hasard, car le conte attribué à chaque artiste entre en congruence avec ses thématiques de prédilection. Deux des titres parus en 1983 sont illustrés par des photographies en noir et blanc : Le sapin d’Andersen par Marcel Imsand et Rita Marshall et Le Petit Chaperon Rouge de Perrault par Sarah Moon.

Bien qu’il soit avant tout connu pour ses portraits, le photographe suisse Marcel Imsand a publié plusieurs ouvrages qui portent sur les paysages de son pays et il semble tout désigné pour illustrer le conte d’Andersen qui raconte l’histoire d’un arbre, de sa naissance dans la forêt à sa mort, consumé dans une cheminée. Dans l’univers d’Andersen, les héros ne sont pas forcément des humains, ni même des êtres animés : par exemple, son petit soldat de plomb est un objet, un jouet, ce qui n’empêche pas le conteur de faire de lui un personnage doté de sentiments et de volonté. Dans Le sapin, la narration épouse le point de vue de l’arbre personnifié, suit son impatience de grandir au fil des ans, ses interrogations lorsque ses voisins sont coupés et emportés, jusqu’à ce jour, juste avant Noël, où il est lui-même abattu. Malgré sa souffrance, l’arbre connaît son heure de gloire, décoré, entouré, au centre d’une fête, puis il est jeté dans un grenier. Lorsqu’on vient le chercher, au printemps, il croit qu’il va renaître, mais il est débité en bûches et jeté au feu.

L’originalité de l’illustration de ce conte par la photographie tient au choix de donner à voir la personnification du sapin, tout au long du conte, grâce à une mise en scène qui pourrait s’apparenter à un trucage, au montage d’une photo d’enfant insérée au cœur de l’arbre pour lui donner un visage humain. Ce petit enfant bouclé, aux joues rondes et au regard grave, incarne l’innocence même, la candeur de celui qui se laisse porter par son destin sans le comprendre. Dans toute la première partie du récit, le regard caméra de l’enfant niché au pied des arbres immenses mime la focalisation interne du récit, interpelle le jeune lecteur, requiert sa complicité et suscite une identification au personnage du sapin ainsi personnifié. Ce regard se détourne ensuite, sauf dans l’image finale où le visage s’estompe au milieu des flammes. Soucieux du destinataire du livre, le photographe attire l’attention sur d’autres petits personnages en s’attardant sur les animaux de la forêt — avec l’image d’un écureuil en épigraphe — ou sur ceux du grenier, les souris et les rats qui seront les derniers compagnons du sapin.

Nous nous sommes tournée vers Étienne Delessert pour en savoir un peu plus sur la fabrication de cet album aux deux signatures : il nous a appris que Rita Marshall fut « l’âme créative » de la collection et qu’elle joua un rôle majeur dans l’illustration de ce conte, qu’elle s’était réservé. C’est elle en effet qui a choisi le photographe Marcel Imsand et qui, « en auteur original, imagina la mise en scène du livre, en créant le personnage de l’enfant-sapin. Elle dirigea chacune des prises de vue, de la forêt aux rats du grenier, dans chaque détail, forte de son expérience rafinée [sic] d’art director de publicité aux USA3 » (Delessert, 2022). À l’encontre de notre hypothèse, il précise qu’« il n’y a aucun montage! tout fut pris sur place, l’enfant dans la forêt comme les autres images, celle du grenier, en empruntant les animaux au Musée d’histoire naturelle… » (2022)

La figuration humaine de l’arbre pour traduire son anthropomorphisation soutient et cristallise délicatement, par son étrangeté, le caractère pathétique du conte. Dans ses derniers mots, le narrateur prend ses distances pour rappeler le caractère fictionnel du récit, au moyen d’un pas de côté métanarratif propre à désamorcer, au moins partiellement, l’émotion suscitée chez le lecteur : « Les garçons jouaient dans la cour, le plus jeune portait sur la poitrine l’étoile d’or qui avait orné l’arbre au soir le plus heureux de sa vie. Ce soir était fini, l’arbre était fini, et l’histoire aussi finie, comme toutes les histoires. » (Andersen, 1983: n.p.) Une histoire rendue plus merveilleuse encore par le noir et blanc qui met en valeur les paysages enneigés et par l’invention de cet enfant-sapin qui donne un visage à l’arbre, anime l’inanimé, à la manière du poète-conteur Andersen, et touche profondément la sensibilité du destinataire.

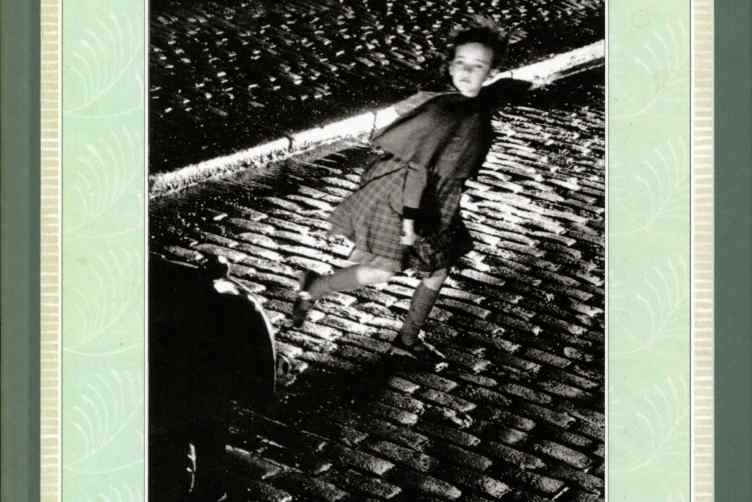

Le second exemple de la série « Il était une fois » dans la collection « Monsieur Chat » de Grasset s’avère beaucoup plus radical. Il s’agit du Petit Chaperon Rouge de Sarah Moon, un album dont la parution a fait figure d’événement dans le monde du livre de jeunesse. Premier livre d’une photographe qui vient du domaine de la mode, il s’impose d’emblée par des qualités esthétiques et une interprétation du conte qui lui valent un prix à la foire internationale de Bologne en 1984. Mais il suscite, dans le même temps, un profond malaise chez les médiateurs. Non seulement il n’est pas banal de représenter l’histoire de la fillette en rouge par des photographies en noir et blanc, mais l’album transpose le chronotope du récit au milieu du XXe siècle dans un décor périurbain de friche déserte aux murs de briques et aux rues pavées. Dans ce très sombre Petit Chaperon Rouge, les ombres menaçantes qui font écho au cinéma expressionniste allemand accentuent le caractère nocturne de l’image, dans laquelle la seule source lumineuse semble être le visage de la fillette, vivement éclairé. Lors d’une entrevue, Sarah Moon fera plus tard cette déclaration paradoxale : « Je dis toujours que je cherche la lumière de l’ombre. » (2001: 113) La grosse voiture noire, un modèle des années 1940, ainsi que les rails striant les rues pavées connotent la période de l’Occupation, et s’inscrivent dans l’équation personnelle de l’artiste : née en 1941 dans une famille juive, elle fut une enfant cachée puis exilée pendant ces années de sinistre mémoire. Tout en suivant le texte de Perrault, intégralement rapporté, selon le cahier des charges de la collection, Sarah Moon raconte une autre histoire sur l’enfance. Il s’agit donc d’une œuvre extrêmement personnelle, d’une réécriture-réappropriation (Connan-Pintado, 2009: 37) du conte qui en renouvelle le contexte et les enjeux par le biais d’une narration iconique fortement idiosyncratique. Il est difficile de rester insensible aux images de cet album ancrées dans les temps incertains qui hantent l’œuvre de l’artiste. Elles illustrent le propos de Daniel Grojnowski lorsqu’il décrit la « porosité de l’image photographique » :

[L]a photographie est le lieu d’une série d’imprégnations : celle du référent, comme il advient pour toute icône-empreinte; celle des projections du lecteur qui la marque de ses savoirs et de ses affects (on parlera alors du pouvoir « révélateur » de l’image, au sens où une tache, selon Rorschash [sic], révèle les préoccupations de celui qui la perçoit); celle enfin du texte verbal qui en modifie — ou qui en sensibilise — la perception. Du fait de cette porosité, l’image dans le récit constitue un espace d’interactions diffuses. Son pouvoir comme son intérêt proviennent des interférences dont elle est le siège. (2005: 177)

La silhouette et le visage fantomatiques de l’enfant, le retour, à chaque articulation du récit, d’une image d’horloge dont les aiguilles avancent inéluctablement, la déréalisation des scènes contribuent à construire un dispositif visuel fascinant et à dramatiser les étapes du conte : la forêt n’est plus qu’une toile peinte posée au milieu de la rue, la maison de la grand-mère, gouffre d’ombre, avec ses escaliers à la manière d’Escher, se reflète dans les éclats d’un miroir brisé, l’image ultime d’un lit dévasté révèle la brutalité du viol. Rares sont les interprétations iconographiques du Petit Chaperon Rouge qui font preuve d’une telle intensité. La formule de Denis Roche, qui voit dans l’appareil photo un « boîtier de mélancolie » (1999), épouse la tonalité générale de l’œuvre de Sarah Moon, qui évoque un passé enfoui et douloureux. Elle déclare lors d’une entrevue : « La photographie m’intéresse pour son rapport au temps, cette allusion constante à la perte, à la mémoire, à la mort. La photographie m’échappe autant qu’elle me saisit. Il y a une part d’inconscient que je ne cherche pas à analyser. » (Canitrot, 2008) Elle revendique cette part d’inconscient qu’elle rattache précisément à l’enfance :

Les photos qui m’intéressent le plus, je n’arrive pas à savoir pourquoi je les ai faites. Je pense que ma chance, c’est d’avoir encore un inconscient. […] Plus que ce que je veux dire, c’est ce qui m’échappe qui me révèle. Je crois que ce qu’on a de plus créatif, c’est ce qui est le plus proche de l’enfance. (Moon, 2001: 155)

En tout cas, son Petit Chaperon Rouge, réédité en plus grand format en 2002, est devenu incontournable et apparaît comme l’emblème même du conte illustré par la photographie. En 2010, Sarah Moon reprend ses images dans un film intitulé Le Petit Chaperon Noir qui vient compléter la série de ses moyens métrages inspirés par les contes : Circuss (2002), L’effraie (2004), Le fil rouge (2005) et La sirène d’Auberville (2007) (Moon, 20084). Toutes ces œuvres ont bénéficié de plusieurs supports puisque chacune d’entre elles a fait l’objet d’un livre, d’un film et d’une exposition. Les films se caractérisent par une intrication d’images animées et d’images fixes car l’artiste inclut à leur trame nombre de ses photographies antérieures, dans lesquelles on reconnaît ses partis pris esthétiques de flou, de cadrage et ses techniques de grattage de la pellicule. Ce sont souvent d’anciennes photos de mode qui sont resémantisées à l’occasion de cette recontextualisation dans le cadre de la diégèse d’un conte. Comme elle le dit lors d’une entrevue : « Je crois aussi que photographier c’est forcément dramatiser une fraction de seconde, non seulement elle est chargée de mon propre sentiment mais une fois cadrée hors de son contexte elle prend place dans une autre fiction, une fiction sans histoire. » (2001: 112)

Le choix de la photographie en noir et blanc dans les deux albums publiés chez Grasset au début des années 1980 marque à la fois une époque et une esthétique. Rare dans le champ du livre de jeunesse, cette décision correspond à l’univers artistique des deux créateurs et elle force l’attention en soulignant la dimension tragique et/ou pathétique des contes retenus. En revanche, les albums ultérieurs de notre corpus ont adopté la photographie couleur.

Trois contes des Grimm en couleur

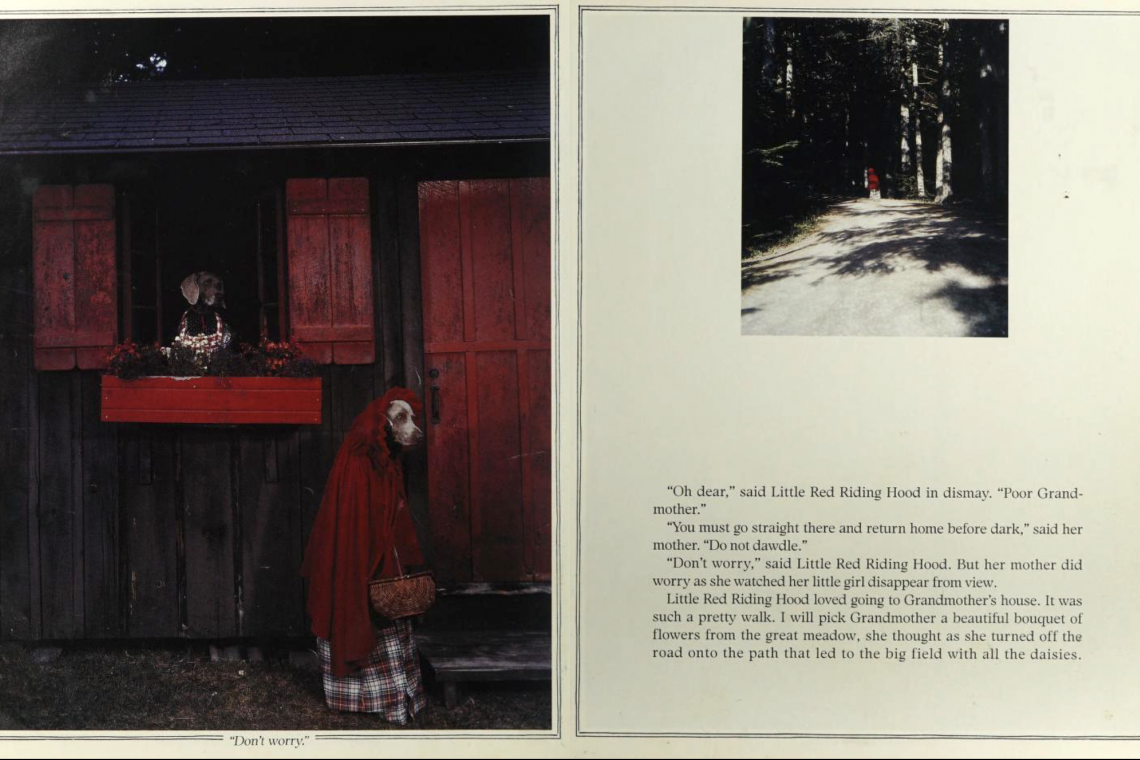

Les photographes américains qui s’emparent des contes privilégient ceux des Grimm, mieux connus dans le monde anglo-saxon que ceux de Perrault — encore que le Cinderella de William Wegman (1993) s’inspire de celui du conteur français, pour le plaisir sans doute de mettre en image le carrosse-citrouille qui n’existe pas chez les Grimm. Loin du sombre univers des photos de Sarah Moon, on change de registre avec son Little Red Riding Hood publié en 1993 à New York chez Hyperion, éditeur proche de la firme Disney et versé dans les produits culturels destinés à la jeunesse. Cet album a été diffusé en Allemagne, patrie des Grimm, mais pas en France. Le projet naît à l’instigation de deux spécialistes américains de la photographie, Carole Kismaric et Marvin Heiferman qui sont nommés en page de titre, éclipsant totalement les auteurs sources. Leur préface donne le ton :

Ne trouvions-nous pas tous, lorsque nous étions petits, qu’il était plus qu’incroyable que le Petit Chaperon rouge puisse confondre un loup déguisé avec sa grand-mère en chair et en os? William Wegman, artiste conceptuel et photographe canin de renommée internationale, supprime définitivement ce point faible du conte de Grimm : un chien reste un chien, qu’il s’agisse d’un loup ou d’un braque de Weimar, qui ne manquent pas d’affinités familiales.

La charmante dame de Weimar, Bettina, est en tout cas très convaincante dans son rôle du Petit Chaperon rouge, avec ses yeux d’enfant attendrissants et sa cape rouge à capuche.

Après Cendrillon, qui se déroulait dans des intérieurs bourgeois et des salles de bal royales, Wegman a cette fois-ci revêtu ses talentueux quadrupèdes d’habits plus simples, plus paysans, et les a envoyés dans la grande et sombre forêt. Nous savons tous ce qui leur arrive là-bas, mais cela ne nous a jamais été présenté de manière aussi réaliste5.

Le propos ne manque pas de saveur lorsqu’il argue du réalisme des images qui substituent des chiens à tous les personnages. Pourtant, cette affirmation n’est pas dépourvue de pertinence si l’on songe à la scène où le loup se déguise en grand-mère puis prend la place de celle-ci dans le lit, après l’avoir dévorée : les photographies de Wegman montrent en effet ce que l’on voit toujours dans les illustrations de ce conte, à savoir un animal déguisé.

Cette version très originale du Petit Chaperon Rouge s’inscrit dans la veine du travail qui a fait la célébrité de l’artiste : les photographies de ses braques de Weimar anthropomorphisés. Cette métamorphose, ou ce travestissement, inspire le titre de l’exposition qui lui a été consacrée aux Rencontres de la photographie d’Arles en 2018 : Être humain. Les photos de ces chiens apparemment bipèdes, costumés, accessoirisés, placés en situation de mimer les comportements humains, ne manquent pas de faire sourire et c’est ce décalage humoristique qui retient l’attention au premier chef. Décalage accentué par le contraste entre la posture anthropomorphe et le regard absent des chiens — qui sont des chiens d’arrêt, donc susceptibles de tenir longuement la pose. Les trente photographies de l’album Little Red Riding Hood attestent la minutie de l’artiste pour élaborer les déguisements des personnages et les éléments décoratifs des scènes, qui s’apparentent à des sortes de pantomimes ou de tableaux vivants. Le conte universellement connu encourage la stéréotypie, marquée ici par la dominante rouge et les détails qui connotent la désuétude et la rusticité du cadre : tissus à carreaux ou à fleurs, lambris, bibelots et accessoires divers. Sarah Beckett a commenté la scène finale qui réunit l’enfant, la grand-mère et le chasseur : « [T]he stiff pose and serious expressions of the three dogs who sit primly at the table amidst the party decorations of ribbons, balloons, and lit candles on chocolate cupcakes, as if they were posing for a formal portrait, evokes some of the surrealist treatment of great masterpieces. » (2002: 33) Kitsch et stéréotypé, l’univers représenté caricature celui des humains jusqu’à la parodie et révèle ainsi une certaine dimension satirique.

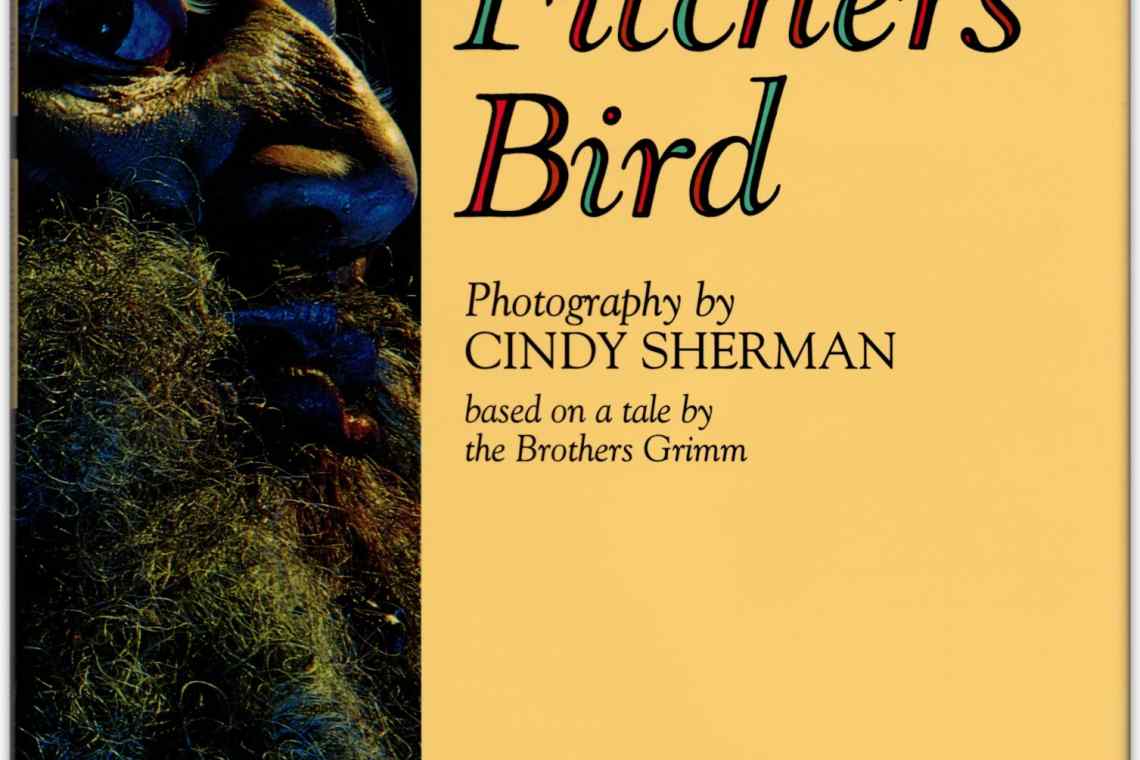

Dans Fitcher’s Bird (1992), Cindy Sherman s’empare d’un autre conte des Grimm, la version allemande de La barbe bleue — en version originale Fitchers Vogel. L’album paraît à New York chez Rizzoli, éditeur spécialisé dans les livres d’images qui a publié plusieurs de ses ouvrages de photographies. On peut s’étonner que ce livre soit destiné aux enfants car le conte est particulièrement terrifiant6, ce que les photographies de l’artiste soulignent à plaisir. Le Barbe bleue des Grimm est sensiblement différent de celui de Perrault, à la fois plus gore et plus merveilleux. Le protagoniste, un sorcier, débite ses deux premières femmes en morceaux qu’il recueille dans une cuve pleine de sang, mais elles seront sauvées et reconstituées par leur sœur qui se montre plus avisée pour affronter le tueur en série. On sait que Cindy Sherman a fondé son œuvre photographique sur une autoreprésentation multiforme mise en scène à travers les avatars les plus divers, mais elle n’apparaît pas dans cet album où figurent seulement poupées démembrées, masques et prothèses. Les photographies frappent par leur dimension à la fois dramatique et grotesque, leurs cadrages serrés et leurs inserts sur des détails signifiants : la clé de la chambre interdite, l’œil écarquillé de la jeune femme découvrant ce qu’elle recèle. Sherman porte une attention particulière aux objets et l’on se souvient de l’analyse de Barthes sur « ce que l’on pourrait appeler la pose des objets, puisque le sens connoté surgit alors des objets photographiés […] artificiellement disposés […] devant l’objectif. » (1982: 16) Les objets du conte sont ici mis en scène comme des vanités de la Renaissance : l’œuf que la sœur avisée met à l’abri7, la cuve qui contient les corps, le panier plein de pièces d’or où se cachent les deux sœurs, la tête de mort parée de bijoux et destinée à tromper le sorcier. Le personnage éponyme est d’autant plus impressionnant qu’il est toujours cadré en contre-plongée. Les figures mises en scène sont maquillées et positionnées avec tant de sophistication qu’elles perdent leur qualité humaine, et sont renvoyées dans l’univers de la fiction. Finalement, loin de rapprocher les personnages du lecteur, le travail de la photographe facilite plutôt leur mise à distance.

Le dernier titre de notre corpus est un album publié en 2012 aux Éditions nonpareilles, qui souhaitent accueillir « des démarches photographiques, théoriques, poétiques, littéraires et autres, isolées, sensibles, discrètes, œuvrant en sourdine et en marge8. » Cette description convient parfaitement au tout petit livre bleu de la jeune artiste Marie Maurel de Maillé, Raiponce, édité à l’occasion d’une résidence d’artiste en Aquitaine. L’ouvrage se place sous l’égide de la célèbre formule de Walter Benjamin sur le conte dans « Le narrateur » :

« Et s’ils ne sont pas morts, ils vivent aujourd’hui encore » dit le conte de fées. Ce conte qui, encore aujourd’hui, reste le premier conseiller de l’enfance, parce qu’il fut jadis le premier conseiller de l’humanité, se survit de façon mystérieuse à travers l’art de la narration. La première narration authentique est celle du conte de fées — et elle reste telle (1987 [1971]: 167).

Une fois ce sésame posé, la narration du conte s’effectue sans paroles, tout en images photographiques, 22 clichés qui se succèdent, en page simple ou double, offertes au regard du lecteur qui pourra découvrir ou reconstituer la trame du récit. L’artiste présente ainsi son projet :

La plupart de ces photographies ont été prises dans des lieux d’art où il s’agit le plus souvent de réactiver une mémoire (Casa Museo Picasso, Château de Pau, Tour Moncade d’Orthez, Musée du Romantisme de Madrid). Dans ces lieux de monstration, où tout un imaginaire se reconstruit, le public participe à la fiction. Par des prélèvements décalés, j’espère transmettre à mon tour cette charge narrative du conte en insufflant dans mes images cette tension entre leur aspect apparemment documentaire et l’évocation d’une atmosphère mise en scène jusqu’au silence tendu de la disparition. (s.a., 2013: 15)

Cette position de retrait par rapport au texte signe l’ambition d’un travail qui fait prendre en charge le récit par les seules photographies. Nourrie du conte attentivement relu, l’artiste se l’approprie sous son regard de sorte qu’il devienne

une œuvre autobiographique autant qu’un conte […] tout en tissant une narration suffisamment lâche pour que l’œil qui surplombe cet objet puisse élaborer la sienne. Le texte existe, il est important, mais c’est un prétexte, un argument qui me permet de dériver, en laissant les frères Grimm en plan, peut-être, et en emmenant le regardeur dans une « contre-allée ». (Ribéry, 2016)

Les différentes photographies d’œuvres d’art, de lieux et d’objets renvoient aux motifs du conte dont l’avancée se traduit par le rythme d’apparition, le cadrage, l’éclairage et le format des images. La haute tour de pierre surgit à deux moments du récit, au début au loin à travers les branches de la forêt, lorsque l’enfant y est emprisonné, et à la fin en gros plan et en contre-plongée pour suggérer la chute du prince poussé par la sorcière. Lits et coussins brodés, blancs ou or, à quatre reprises, évoquent la naissance et l’amour. Un gros plan sur les jambes d’un cheval au galop traduit l’arrivée du prince. Sur les photos d’œuvres d’art, les personnages n’ont pas de visage et sur les autres, les protagonistes restent hors champ, fantômes d’un récit qui suit son cours en retenant seulement quelques éléments du décor. Pour Marie Maurel de Maillé, « [l]a photographie est spectrale et met en scène des spectres, elle est depuis ses débuts l’alliée des fantômes » (Ribéry, 2016), définition qui sied bien aux personnages intemporels des contes. Une seule photo, l’avant-dernière, révèle des sujets humains, l’étreinte d’un couple qui se fige dans le marbre à la dernière page, à la manière des personnages du conte entrés dans l’éternité.

***

Les quelques exemples rapidement évoqués ci-dessus attestent la richesse et la diversité des approches lorsqu’il s’agit d’illustrer les contes au moyen de la photographie sur le support privilégié du livre. En effet, « [l]e livre offre au photographe à la fois une structure picturale par les pages blanches qui le composent et une structure narrative par l’ordre de lecture imposé » (Grojnowski, 2005: 172). Dans notre corpus de réappropriations des contes, la composition du livre est vectorialisée par la trame narrative du texte source à laquelle il ne saurait déroger, avec ou sans le soutien d’un texte suffisamment connu pour que le lecteur-spectateur puisse en reconnaître les motifs et les articulations : « Le récit, en quelque sorte, rend les images ventriloques. » (172) Il s’agit à chaque fois d’une démarche originale, de la rencontre d’un artiste et d’un conte qu’il s’approprie au service d’un propos personnel, voire intime. Pour Liliane Louvel, « la photographie en dit autant sur celui qui photographie que sur l’objet photographié » (2002: 97) et, bien avant elle, Julio Cortazar avait écrit : « Dis-moi comment tu photographies, je te dirai qui tu es. » (1977: 38) Le choix du conte et la façon dont il joue avec lui révèlent — au sens photographique — la personnalité et l’engagement de l’artiste dans son œuvre. Aussi aurons-nous plaisir à citer, pour finir, une autre phrase de Cortazar, parce qu’elle recourt à l’univers du conte dont elle atteste la prégnance sur l’imaginaire, et en l’occurrence pour mettre en valeur la singularité de la photographie : « Toute photographie est un défi, une ouverture, une parenthèse; l’insolite attend le visiteur qui sait se servir des clefs, qui n’accepte pas ce qu’on lui propose et qui préfère, comme la femme de Barbe Bleue, ouvrir les portes défendues par l’habitude et l’indifférence. » (cité dans Perrigault, 2007: 86)

- 1. Ces œuvres ont été exposées à la Biennale d’art contemporain de Venise en 2007.

- 2. Voir le site Arts hebdo médias qui consacre un dossier au « Détournement du merveilleux au royaume de la photographie » (Desjardins, 2013).

- 3. Nous adressons nos remerciements les plus chaleureux à Étienne Delessert pour les précieuses informations qu’il nous a aimablement communiquées.

- 4. Dans ces moyens métrages, Sarah Moon s’inspire de trois contes d’Andersen et d’un conte de Perrault : Circuss reprend « La petite fille aux allumettes », L’effraie, « Le petit soldat de plomb », Le fil rouge, « La barbe bleue » et La sirène d’Auberville, « La petite sirène ».

- 5. Carole Kismaric et Marvin Heiferman, in William Wegman (1994, n. p. [notre traduction; « Fanden wir es nicht alle, als wir klein waren, mehr als unglaubwürdig, dass Rotkäppchen einen verkleideten wolf mit seiner leibhaftigen grossmutter verwechseln konnte? William Wegman, inzwischen international bekannter Konzeptkünstler und Hundephotograph, schafft diese Schwachstelle im Grimm’schen Märchen jetzt endgültig aus der Welt: Hund bleibt Hund, ob Wolf oder Weimaraner, une über Familienähnkichkeiten0lasst sich ja bekanntkich streiten.

Die reizende Weimaraner Dame Bettina jedenfalls wirkt in ihrer Rolle als Rotkäppchen - mit rührend kindlichenFriefaugen une rotem Kapuzenumhang — ausgesprochen überzeugend.

Nach Cinderella, das in gutbürgerlichen Interieurs und königlichen Ballsälen spielte, steckte Wegman seine begabten Vierbeiner diesmal in schlichtere, bäuerliche Gewänder und schickte sie in den grossen finsteren Wald. Was ihnen dort widerfährt, wissen wir zwar alle, aber noch ist es uns so wirklichkeitsnah vor Augen gefürhrt worden. »]) - 6. Cependant, les Grimm l’avaient eux-mêmes intégré à leur Kleine Ausgabe (« Petite édition ») de 50 contes, spécialement adressée aux enfants en 1825.

- 7. Dans cette version du conte, Barbe-Bleue, avant de partir, confie à ses épouses non seulement la clé de la chambre interdite, mais aussi un œuf, objet fragile par excellence, que les deux premières jeunes femmes laissent choir dans une flaque de sang.

- 8. Citation tirée du site des Éditions nonpareilles (https://www.nonpareilles.com/fr/a-propos), qui a depuis été supprimé. Consulté le 18 février 2022.