[L]e bord du champ visuel n’est pas une ligne réelle.

Maurice Merleau-Ponty1

Depuis ses origines, l’aventure états-unienne a pu être perçue ou pensée comme une expérience des limites (géographiques, anthropologiques, spirituelles, éthiques, juridiques ou psychologiques). Jean Morency souligne ainsi le « conflit qui traverse l’imaginaire nord-américain et qui donne au mythe son élan : que doit-on choisir, pour inventer son destin, entre la fuite en avant et la vie immobile, entre l’errance et l’enracinement? » (1994: 216) Aussi, à la fin du XXe siècle, la notion de seuil semble-t-elle être l’un des fondements de la culture états-unienne, ce qu’illustrent en particulier certaines fictions dont les protagonistes deviennent des héros s’ils parviennent au bord d’un horizon. Afin d’étudier le rôle du passage de seuils dans l’élaboration des héros au sein des road movies de cavale, le « seuil » sera pris ici pour guide, tel un Leitwort heideggérien : un « mot-clé », une « parole directrice » de la pensée, son « fil conducteur » (Heidegger, 1976: 183). Ce mot, il ne s’agit pas de le « purifier » (comme le revendique l’enquête kantienne) ou de le « déconstruire » (à la manière de Derrida), mais de le déplier au regard de fictions cinématographiques.

En effet, le cinéma américain a rapidement repris ce motif (Mottet, 1998: 151-169) : à la fin de Young Mr. Lincoln (John Ford, 1939), Lincoln s’arrête, seul, sur différents seuils spatiaux (le bord d’un chemin puis celui d’un champ plus élevé qui le conduit vers un nouvel horizon), avant de s’élancer en sa marche destinale, ouverte sur l’avenir. Le road movie trouve ainsi ses origines dans un cinéma qui, à la suite de la Grande Dépression, mêle la conscience sociale aux déplacements de ses personnages, comme le montrent aussi The Grapes of Wrath (John Ford, 1940), Wild Boys of the Road (William A. Wellman, 1933) ou You Only Live Once (Fritz Lang, 1937). Le passage des seuils est un élément d’autant plus essentiel au genre que le western est également son « grand-parent » (Laderman, 2002: 23). Le road movie et le western font de la frontière un moyen qui permet de formuler la conflictualité d’une société, voire de proposer une révélation ou une rédemption. Le road movie prolonge cette problématique lorsque ses personnages entreprennent un voyage sur la route, suivant l’une des trois possibilités narratives décrites par Anne Hurault-Paupe (2006) : la quête (par exemple, de la liberté dans Easy Rider de Dennis Hopper, en 1969), la dérive (bien représentée par Wanda, de Barbara Loden, en 1970) ou la cavale.

La notion de seuil est notablement perceptible dans le road movie de cavale, qui reprend, dans un contexte de fuite après un délit ou un crime, les éléments du road movie : le défilement d’une galerie de lieux et de personnages, le dévoilement progressif de trajectoires existentielles, la portée initiatique du déplacement, qui fait accéder à une forme de vérité intérieure. Puisque « la route, l’errance et les grands espaces sont les ingrédients quasi indispensables au road movie » (Moine, 2008: 21), le seuil y est d’abord envisagé comme un lieu de traversée et de démarcation entre États, à la fois voie de passage et obstacle (Brunet, 1993: 453). Mais, à travers le motif de la percée des lignes, le road movie de cavale implique aussi l’auto-engendrement d’un destin individuel ou collectif, car il nourrit un principe d’incertitude en élaborant une identité personnelle ou commune. Commandée par un ensemble de raisons (judiciaires, politiques, sociales, économiques…), la cavale est une figure de l’ouverture menacée ou menaçante, donnant un supplément d’existence ou reprenant tout, parfois jusqu’à la vie. De fait, dans le road movie de cavale, le seuil est entendu comme « une interface privilégiée entre des systèmes différents, où fonctionnent les effets de synapse (ruptures, passages, relais) » (Brunet, 1993: 228). Ces effets, qui signalent des points de convergence ou de rupture entre la sphère de l’individu et celle de la société, façonnent les héros.

Le corpus principal soumis à l’étude est composé de huit films produits entre 1970 et 1993 : Zabriskie Point (Michelangelo Antonioni, 1970), Vanishing Point (Richard Sarafian, 1971), Badlands (Terrence Malick, 1973), Thunderbold and Lightfoot (Michael Cimino, 1974), Convoy (Sam Peckinpah, 1978), The Electric Horseman (Sydney Pollack, 1979), Thelma and Louise (Ridley Scott, 1991), A Perfect World (Clint Eastwood, 1993). La période se caractérise par une fragilisation de l’unité nationale : le maccarthysme, les luttes pour les droits civiques, les émeutes dans les ghettos, les assassinats de Malcom X et de Martin Luther King, ainsi que de John et Bobby Kennedy, la guerre du Vietnam, l’affirmation de contre-cultures, le durcissement du camp conservateur ont laissé des traces durables. Les fictions retenues racontent toutes une cavale sur les routes, essentiellement dans l’Ouest des États-Unis. La création de l’identité héroïque se fait ici au regard du désir ou de la capacité des personnages à franchir des seuils, notamment spatiaux. Leur héroïsation se mesurera aussi à l’aune du jugement des spectateurs à leur égard. Certes, le héros du road movie de cavale refuse de se conformer à la loi commune — un spectateur peut donc le juger responsable de ses comportements et, le cas échéant, coupable —, toutefois ce type de héros se révèle être un hors-la-loi au bon cœur.

Le corpus introduit des variations significatives quant à la portée de la discrimination du bien et du mal, à travers et au-delà les personnages principaux. De sorte que, par un clivage moral ou social, le mal peut être concentré dans les forces de police (Convoy, Zabriskie Point, Thunderbolt and Lightfoot), circonscrit à des rednecks racistes, à des hippies ou à un couple homosexuel (Vanishing Point), à des représentants du capitalisme conquérant et nocif (The Electric Horseman, Zabriskie Point), ou peut s’étendre à de très jeunes gens (Badlands), à un duo d’amies dont la vie avait été jusque-là ordinaire (Thelma and Louise), voire à un enfant (A Perfect World). Les frontières morales chez les protagonistes sont si labiles que leur héroïsation est incertaine et un enjeu important de ces fictions.

Le héros du road movie de cavale semble ainsi défini, de manière plus abstraite, par sa capacité de médiation (Centlivres, 1999: 4). Il concilie différentes échelles d’identification, incluant le local, la nation et une communauté plus élargie encore. Il illustre aussi une relation séminale entre l’héroïsme et le motif du seuil en franchissant des frontières que personne d’autre n’oserait franchir. Et il devient une instance symbolique par un autre mécanisme récurrent : le sacrifice. Cette double capacité médiatrice définit sa surhumanité.

Nous nous demandons donc en quoi le road movie de cavale réinvente l’image du héros états-unien à travers une topographie imaginaire des fractures existentielles ou politiques, et ce, en pensant le seuil comme le lieu dialectique de la séparation et de la différenciation, de la suture et de la coupure, de l’annihilation de l’homme populaire comme de la réaffirmation de sa voix ordinaire. Comment le motif du seuil, qui incarne, en ses diverses valeurs, un possible anéantissement mais aussi une forme de naissance et de reconnaissance pour celui qui se consacre entièrement à triompher de ce qui est habituellement impossible à dépasser, contribue-t-il à façonner le héros états-unien dans le road movie de cavale?

Trois perspectives organisent cette étude. Dans le road movie de cavale, le seuil est d’abord compris comme une séparation, une démarcation entre deux mondes opposés. Toutefois, le genre entend également le seuil comme un espace tiers, une possibilité de dépassement et une ouverture. Enfin, il fait du passage du seuil une manière d’interroger l’identité, de ses personnages comme de ce genre filmique, ainsi que les valeurs de la culture états-unienne.

Le seuil-barrière. Ligne de démarcation et motif d’enfermement

Le road movie de cavale symbolise une condition humaine itinérante, en dessinant les contours du personnage déshérité et transhumant qui essaie d’espérer en constatant néanmoins la perte des « pouvoirs thaumaturges » de la route (Benoliel, 2011: 21). Le seuil marque d’abord une limite hermétique, qui définit le héros comme un protagoniste cherchant continuellement à s’évader. Le seuil-barrière, en effet, représente une coupure entre deux espaces : frontières, bornes, murs, barrières, barbelés, fossés, no man’s land, zones non aedificandi, postes de douane… Le cheminement du fugitif s’expose à sa possible suspension.

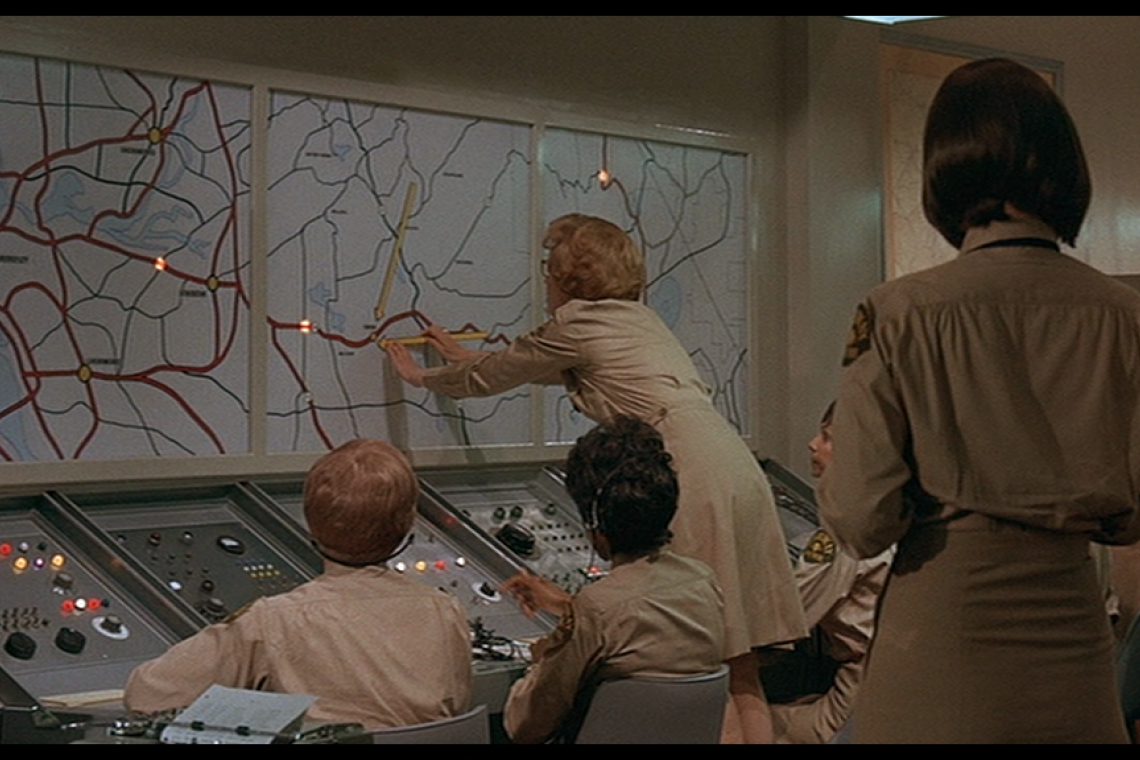

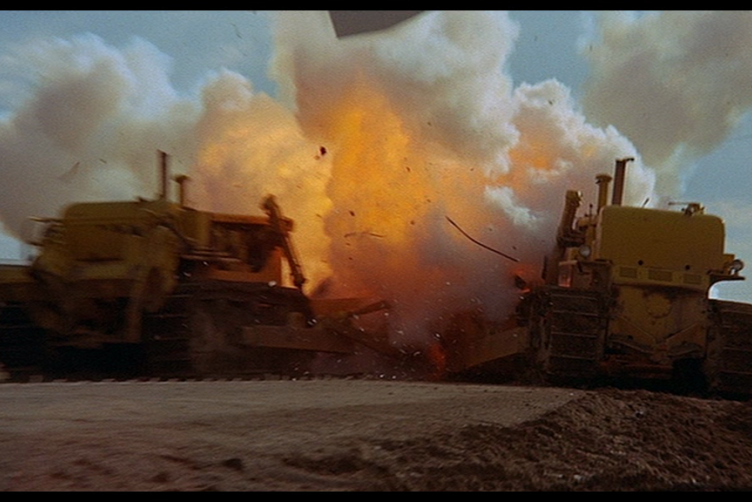

Le road movie de cavale illustre le motif de la barrière avec évidence quand le seuil en question est une frontière entre deux États, une limite au-delà de laquelle la loi change. De fait, après un délit ou un crime, il s’agit souvent de chercher à gagner le Mexique, qui apparaît comme le passage d’un seuil rédempteur et un exutoire aux souffrances subies, à l’instar de Louise, qui a été violée au Texas dans Thelma and Louise (Ridley Scott, 1991). Dans Convoy de Sam Peckinpah (1978), la frontière avec le Mexique est fermée par les autorités états-uniennes. La rupture territoriale est marquée par un dispositif arrogant et violent : au contrôle douanier, un char d’assaut entouré de militaires incarne un seuil infranchissable en remplissant tout le cadre de l’image, pourtant très large (2,35:1). Le seuil-barrière ressortit à la défense ou à l’interdiction. Les tirs qui arrêtent le libre parcours du camion sont un emblème de la réduction de la complexité que représente une autorité centrale qualifiée par le droit et armée du monopole de la violence dite légitime. Le seuil signale ici que le territoire est la matrice des compétences d’un État : un territoire-limite, qui se voit comme un cadre et un périmètre dans lequel s’exerce le pouvoir de commandement de l’État, voire un « territoire-objet » (Ruiz Fabri, 1999: 193). Ce seuil-barrière définit les prérogatives d’un État : comme l’écrit Max Weber, « il faut concevoir l’État contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé — la notion de territoire étant une de ses caractéristiques —, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime » (1963: 101). Dans Convoy, la mise en scène du char, et le passage du seuil entre l’épopée individuelle et la répression politique, opère comme une critique de l’exercice d’une telle violence. Le char incarne l’emploi de la brutalité militaire à l’encontre d’un individu qui passera ensuite pour mort tandis qu’il restera bien vivant et libre. Le héros s’apparente alors à un phénix qui meurt et renaît à travers un passage de seuil. Par une forme de téléologie narrative, plus le personnage affronte des seuils fermés et dangereux, plus il paraît héroïque. La fin de Vanishing Point (Richard Sarafian, 1971) prolonge ce paradigme quand le pilote vient s’encastrer sur les lames frontales de deux bulldozers qui ferment la route et le cadre de l’image. Des années 1870 aux années 1920, le verbe « to bulldoze » signifiait d’ailleurs « intimider », « violenter », ou « menacer », avec l’idée de forcer quelqu’un à faire quelque chose2. La mortelle obstruction de l’outil de terrassement vise à araser l’esprit d’indépendance revendiqué par le fugitif, Kowalski. Cependant, le protagoniste est déjà devenu un héros en traçant de nouvelles routes, y compris en plein désert, face aux interdits et à la technicité laborantine sans visage, aseptisée et sans affect, qui cherche à régenter, cartographier et fixer des seuils. Le road movie prolonge ainsi la littérature américaine qui refusait le « cadastre » (Pétillon, 1979: 23) et opposait l’œil errant et vagabond à « l’œil architecte » (22). Lorsque Kowalski s’approche de la frontière du Nevada, poursuivi par deux voitures de police, il frôle deux camions significatifs, car ceux-ci peignent des bandes signalétiques sur le bitume et, pour éviter l’accident, ils déroutent leur ligne en allant se réfugier sur le bas-côté. Le personnage, qui aura désaxé le seuil de la ligne droite situé sur l’autre seuil incarné par la route, affirmera une ultime fois son libre arbitre jusque dans la rigidité du seuil de la loi, ici apparentée à un destin fatal : il deviendra une figure héroïque à la fin de Vanishing Point en se métamorphosant en flamme et fumée.

Si le road movie de cavale met en scène une fuite, une telle échappatoire n’est pas toujours une réussite. Cependant, l’échec permet aussi d’héroïser certains personnages. Ainsi, A Perfect World de Clint Eastwood (1993) montre une échappée qui tourne mal : si Butch Haynes parvient à conquérir la sympathie de Philip, l’enfant de huit ans qu’il a pris en otage, Terry Pugh, son compagnon de cellule puis de route, apparaît vite comme le sale type, violent, aux rictus antipathiques, tenté par la vaine destruction (pour s’amuser, il tire dans le toit de la voiture qu’il a volée). Aussi le scénario l’élimine-t-il rapidement : Haynes le tue en état de légitime défense, ce qui sauve l’enfant. Comme l’écrivent Deleuze et Guattari, le danger est que la fuite « franchisse le mur, mais, [qu’]au lieu de se connecter avec d’autres lignes pour augmenter ses valences, elle tourne en destruction, abolition pure et simple, passion d’abolition » (1980: 280). A Perfect World fait rapidement disparaître le cynique Pugh, afin que le héros puisse, au contraire, apparaître intimement bon alors que, pour des raisons objectives, il est considéré comme un hors-la-loi meurtrier. Dans Badlands de Terrence Malick (1973), où la cavale ne cesse de rappeler que Kit est un meurtrier psychopathe, accompagné de Holly, sa très jeune maîtresse, la ligne de fuite mortifère conduit les protagonistes à leur arrestation : la rétractation de l’espace est alors mise en valeur par le cadre, dont l’horizon, jusque-là si souvent ouvert, est désormais barré par la présence de plusieurs dizaines de policiers et militaires, qui accompagnent Kit et Holly vers l’avion dans lequel ils embarqueront pour une issue qui ne sera pas évoquée dans le film. La spécificité de leur héroïsme tient au fait que, jusque dans le meurtre, ils conservent une forme de candeur qui leur donne une aura singulière auprès des spectateurs comme au sein de la fiction : ils demeurent un couple tragique qui regarde le monde à travers un filtre mystérieux, mêlant une violence insensible et glacée à une naïveté juvénile, voire infantile.

Le seuil-barrière permet aussi d’évoquer des rapports culturels à l’espace. Il invite ainsi à juger l’organisation d’une société qui peut réduire la liberté des individus. C’est pourquoi le road movie de cavale commence souvent par montrer comment d’anciennes habitudes deviennent asphyxiantes au sein des limites que représente une maison familiale. Pour le héros, il ne s’agit pas seulement de passer le seuil des rêves de propriété, mais de vivre un rituel purifiant, ce que dévoile, dans Badlands, l’embrasement de la maison de poupée. Filmé en plan rapproché dans la belle bâtisse, après que Kit a tué le père de Holly, dont il est amoureux, le brasier perdure un temps comme simple flamboiement et semble hésiter à dévorer le frêle esquif des jeux et songes de jadis, comme si les rêveries de l’enfance persistaient un moment, au cœur même de la catastrophe sublimée par la narration. La violence de la scène est d’autant plus forte qu’elle s’inscrit dans un oxymore (le feu dévastateur s’étend sur Bläserstücke. Pastourelles - Passion, la douce et ouatée musique composée par Carl Orff et Gunild Keetman), et qu’elle propose une mise en abyme (la bâtisse familiale, qui brûle aussi, est elle-même présentée comme une maison de poupée, même si, dans la réalité du fait divers dont s’inspire le film, il s’agissait d’une maison délabrée). C’est donc la mécanique des rêves ordinaires que le départ puis la cavale remettent en cause, tout en exprimant la duplicité des personnages égarés entre la violence et la douceur. Thelma and Louise offre un autre exemple de rituel de rupture à travers le récit d’apprentissage de Thelma qui, peu à peu, parvient à prendre des décisions fondamentales. Son départ est associé à une rupture entre deux mondes antagonistes mais qui coexistent au plus profond d’elle-même, alors que le motif de l’enfermement semblait organiser son espace social, au sein même de son couple, comme le souligne, avec ironie au début du film, le plan frontal avec un format d’image de western (le CinemaScope en 2,35:1) d’un four à micro-ondes dont la porte est ouverte sur une rose esseulée. Vers la fin du film, The Ballad Of Lucy Jordan, chantée par Marianne Faithfull, condensera ce sentiment d’enfermement :

At the age of thirty-seven she realised she’d never

Ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair.

[…] Her husband, he’s off to work and the kids are off to school […].

She could clean the house for hours or rearrange the flowers

Or run naked through the shady street screaming all the way.

En écoutant ces paroles qui se déploient hors de la diégèse, enveloppées par un grain de voix un peu rauque, nous voyons Thelma expliquer à son amie son regret de n’avoir jamais voyagé, alors qu’elles roulent ensemble jusqu’à l’aube, dans une contrée magnifique. De son côté, en son geste extrême de tuer puis par son voyage dans la beauté des paysages, Louise a trouvé une manière d’affronter le souvenir du viol et de tourner son trauma, personnel et secret, en Traum (« rêve » en allemand) partagé et dicible. Par des fondus enchaînés, le montage alterne les visages souriants des deux amies, auréolés d’une lumière légèrement bleutée, puis la voiture s’arrête, et la chanson se fond dans le paysage sonore de l’espace naturel grandiose de l’Utah, dans les environs de Moab3. La néguentropie de la cavale et cette sensorialité idyllique, nouvelle à leurs yeux, ouvrent une brèche dans ce qui réduisait leur liberté et leur imagination. Leurs existences passées leur apparaissent rétrospectivement comme un régime de vie entropique.

Pour un héros de road movie de cavale, la route ne se réduit donc pas à une distance raccordant deux lieux : par germination, elle est ce qui met tout en route. Elle éclaircit une vie dont le passé, le présent et l’avenir viennent à la lumière à partir d’une obscurité liminaire et obsidionale, qui muselait ses possibilités existentielles ou sensibles. Le seuil-barrière nourrit en effet le motif de l’enfermement mortifère. À l’ouverture de A Perfect World, les prisonniers se glissent dans des conduits d’aération lumineux pour échapper à leur cellule où ils ont l’air gommés par la pénombre. Pour se libérer des ombres, le regard des prisonniers fait effraction : il se tourne vers un espace éclairé, le pénètre et met ainsi au jour une liberté recouvrée. La cellule, à l’instar de la salle de cinéma, « devient lieu ou dispositif de regard, boîte à regarder — ou plutôt : boîte qui est ou qui fait regard comme on dit, en français, “un regard” pour désigner une ouverture destinée à permettre une observation ou une inspection (dans une canalisation, dans une machine). » (Nancy, 2001: 15) Peu après, ils pénètrent dans une maison, la nuit, y restent quelques instants (sur le plan de la diégèse), et en sortent à l’aube (le symbole du renouveau est évident) en prenant en otage le fils d’une femme témoin de Jéhovah qui ne voulait pas laisser ses enfants participer, hors de la maison, à la fête d’Halloween. L’enfermement est le motif central de cette fiction qui, même hors du cadre de la prison, ne présente pas le moindre personnage qui serait prêt à aider les fuyards, comme cela advient pourtant souvent dans ce genre de film. Le lien social est déliquescent. Chacun cherche à se défendre seul. Les gens sont prompts à dégainer leurs armes, à faire justice eux-mêmes : un vieil homme, armé d’un fusil de chasse, vise la voiture volée par les fuyards, en prenant le risque d’atteindre l’enfant pris en otage. Le seuil-barrière, posé a priori entre le meurtre et l’homicide volontaire dans une situation de légitime défense, vole en éclats, établissant une continuité entre le port d’arme à feu, fût-il légal, et l’amoralité de son usage, du reste illégal dans ce cas-ci. En somme, l’enfermement dans des conduites instinctives retient les personnages dans le cercle de la violence.

Ainsi, le road movie de cavale, dont le schéma narratif trace la trajectoire de personnages marginalisés qui tentent d’échapper au cadre de la justice institutionnelle, offre aux spectateurs l’occasion de juger ceux qui, traversant les cadres moraux ou éthiques, fuient la rigidité des tribunaux. Ce genre propose une vision allégorique de l’évaluation populaire : l’ouverture de l’espace explore les tensions à l’œuvre dans la labilité des seuils du jugement. Les observateurs sont mis en position de juger les protagonistes dans ce qui constitue un tribunal imaginaire cinématographique (Louet, 2018). Aussi, dans Vanishing Point, l’animateur radiophonique noir et victime de racisme, écouté par la police, le pilote ou les spectateurs du film, fait-il du héros blanc un emblème des opprimés et de la liberté. Dans The Electric Horseman de Sydney Pollack (1979), des citoyens ordinaires parlent à la radio en voix hors champ pour défendre Steele, et, par le truchement du téléphone, Slocombe, le policier de Thelma and Louise, se montre sincèrement compréhensif à l’égard des héroïnes meurtrières. Dans tous ces cas, sur le plan éthique, le paysage sonore empathique vient auréoler d’innocence les hors-la-loi.

L’héroïsme des protagonistes des road movies de cavale découle donc de leurs aptitudes à traverser des seuils — des capacités qui se révèlent d’autant plus fortes que ceux-ci semblaient d’abord inamovibles. Pour autant, le road movie de cavale ne réduit pas le seuil à une ligne de démarcation : si certains sens du mot « seuil » dénotent l’immobilité ou la fermeture (un petit barrage dans un cours d’eau, la pièce de bois ou de pierre qui est au bas de l’ouverture d’une porte, les pièces de bois qui ferment les bateaux), le seuil, par définition, est un lieu de passage, d’ouverture. Ce que, d’ailleurs, signalait aussi le « limen » des Latins, signifiant « achèvement », aussi bien que « début » (Gaffiot, 1934: 911). L’embrasure n’est-elle pas la déchirure d’un mur réalisée afin de pointer un canon, ou pour y placer une porte, une fenêtre, ou encore, par extension, toute ouverture sur l’extérieur?

Le seuil comme espace tiers et lieu d’ouverture

De fait, si un monde existe d’abord par les seuils qui le composent, ceux-ci sont aussi présentés comme des évasures, établissant un entre-deux mondes, un espace tiers. La transitivité dans le road movie se rapporte d’abord à l’œil de la caméra qui, en passant des seuils, devient un regard des bords. Le « seuil », qui désignait autrefois le châssis d’une fenêtre (Rey, 1998: 1390), fait alors songer à la pensée albertienne de l’image. Or, le visible figuré à travers le mouvement des images, est ici un seuil allégorique : la reprise cinématographique du quadrilatère de la finestra d’Alberti n’est pas un simple encadrement, mais bien une percée de l’image par « le regard en tant que transport en avant » (Nancy, 2001: 67). Le héros s’ébauche en ce geste inaugural qui dévoile « l’espace où du visible va advenir » (Wajcman, 2004: 85). La trouée, performative, est ainsi une condition de possibilité du récit. En cette voie, la figure du seuil constitue sans doute le lieu symbolique le plus approprié pour réinventer le héros de nos mondes modernes, confronté aux risques violents et aux équilibres subtils. Le road movie rejoint ainsi les anciennes fables qui racontaient la puissance métamorphique du seuil, considéré à la fois comme issue et fermeture, stase et mouvement, retrait et avancée. Si, au début de Thelma and Louise, les vitres qui entourent Louise ou Thelma comportent pour la plupart des stores qui bouchent la vue et semblent les emprisonner, l’élan de leur départ commun sera souligné par un morceau musical entraînant et libérateur, qui paraît percer une voie nouvelle (House of Hope de Toni Childs), comme la fuite de Sonny du domaine clos des spectacles de Las Vegas, dans The Electric Horseman, sera accompagnée par Midnight Rider chanté par Willie Nelson. Loin de toute diaphonie, par cette greffe musicale au moment du départ, la scénographie audiovisuelle est un des premiers indices d’ouverture pour le personnage principal et, par là, de sa transformation en héros. Cette synchronie fait de la sortie de son univers habituel une expérience de la rupture : le film découvre un autre monde, et notre écoute et notre regard s’ouvrent sur la mobilité du monde que signalent les noces lyriques des images et des sons.

Le road movie de cavale, qui fait ainsi apparaître le seuil comme un lieu d’expansion de soi, permet à son héros de devenir autre en dépassant des seuils-barrières. En effet, comme l’écrivent Deleuze et Guattari, le devenir peut être comparé à un « voyage immobile » où l’on « franchit un seuil » (1975: 65, 67). Le devenir implique la notion topologique de milieu : « le devenir n’est ni un ni deux, ni rapport de deux mais entre-deux, frontière ou ligne de fuite » (Deleuze et Guattari, 1980: 360). Le passage du seuil au cours d’une cavale vaut alors comme un sauvetage permettant de différencier le héros des autres protagonistes qui, eux, sont couramment disqualifiés d’une manière ou d’une autre.

C’est que quelque chose semble veiller sur les seuils et protéger les héros qui les franchissent, à l’instar de Limentinus, ce dieu latin placé au seuil des portes (Gaffiot, 1934: 911). Certes, le héros trouve généralement la mort, mais pour les fugitifs, le voyage vers d’autres terres aura permis des rencontres avec soi et l’autre, ainsi qu’une existence nouvelle. Dans The Electric Horseman, Sonny fuit loin des villes, entre le Nevada et l’Utah, avec Rising Star, le cheval qu’il montait durant ses spectacles et qui ne lui appartient pas, et il se lie d’amitié avec Hallie Martin, une journaliste d’abord en quête de sensationnel. Le road movie envisage le seuil comme un espace capable de réunir des personnages a priori antagonistes. Comme l’écrit Bertrand Westphal, « [a]ffronter l’espace, c’est donc aller à la rencontre d’une énigme, ailleurs, au-delà des limites du territoire maîtrisable. » (2011: 14) Partant, Hallie en vient à comprendre Sonny. Non seulement elle découvre la nature et l’amour (qui commence pendant qu’ils conduisent Rising Star vers le lieu où il pourra recouvrer sa liberté), mais Hallie dépasse les limites de son territoire familier (« Where are we? Are we lost? » [1 h 23 min 40 s], demande-t-elle à Sonny). Passer le seuil des topoï lui fait comprendre les grands espaces, comme le souligne la mise en scène, qui distingue nettement la facticité (celle des paysages urbains, de la publicité ou de l’orchestration du mensonge) et l’authenticité (des grands espaces naturels, de l’amitié ou de l’amour). Significativement, le cheval et le « cavalier électrifié » ont d’abord l’air écrasés par le paysage urbain artificialisé dans lequel ils se fondent. En effet, au début du film, la légère plongée d’un plan d’ensemble les montre figuralement contaminés par l’artifice; mais, au départ de leur périple, ils tourneront symboliquement le dos au point de fuite constitué de lumières électriques. D’ailleurs, en pleine nuit, les ampoules qui couvrent le vêtement du cavalier s’éteindront lors de sa première traversée de la chaussée. Le format d’image (le CinemaScope en 2,35:1) souligne aussi l’opposition entre les espaces démembrés par les surcadrages électrifiés (les écrits lumineux géants, les écrans de télévision) et les espaces naturels qui en sont préservés, au profit d’un échelonnement des plans. De nombreux road movies de cavale commencent par une image regorgeant d’objets qui incarnent l’ossature de la sujétion des personnages (c’est notamment le cas au début de Thelma and Louise). Puis, durant sa cavale, c’est nu que le héros du road movie s’avancera vers lui-même, à l’instar de ce que Pétillon repère dans la littérature : « À l’œil nu. Naked eye/naked I : on peut lire toute la fiction américaine comme une glose sur ce jeu de mots. » (1979: 22)

L’espace tiers est ainsi le refuge où peut se déployer l’intégrité des protagonistes et de leurs liens. Sur un seuil axiologique, la barrière (y compris figurale), la règle, la loi et le pouvoir affrontent des valeurs jugées plus fondamentales : la constance, l’amour et l’amitié, mais aussi l’héroïsme et la liberté. À la fin de Thunderbolt and Lightfoot de Michael Cimino (1974), Lightfoot le dit peu avant de mourir, alors que la voiture roule dans des paysages magnifiques qui apparaissent en arrière-plan : « I don’t think of us as criminals, you know? I feel we accomplished something. A good job. I feel proud of myself, man. I feel like a hero. » (1 h 46 min 23 s) Le film aura certes précisé que le braqueur de banque est un ancien héros de la guerre de Corée, mais c’est le fait de passer le seuil de la loi et de la vie qui, à l’orée de la mort, lui redonne une aura, laquelle l’inscrit dans l’histoire de la nation. Dans Vanishing Point, les services de police nous apprennent que le fugitif aurait volontairement participé à la guerre du Vietnam et que, blessé, il aurait été médaillé pour sa bravoure. Mais, pour être désormais érigé en « the last American hero » (34 min 18 s) ou en « demigod » (34 min 21 s) — ainsi que le décrit Super Soul, le DJ et animateur aveugle — « the super driver of the Golden West » (34 min 22 s) doit, lui aussi, s’affranchir de la loi. C’est la traversée du seuil-barrière de l’éthique et de la morale communes qui renouvelle l’épopée nationale. Si la transgression est de nature multiple (légale, morale ou politique), elle est avant tout dépassement, franchissement de l’identité morale. C’est pourquoi le road movie donne souvent à voir la cavale d’un criminel à partir du point de vue de ce dernier, puisque faire ainsi le récit d’un criminel, « [c]’est passer les bornes, c’est casser les vitres » (Hugo, 1910 [1829]: 616). Le road movie de cavale confirme de cette façon que l’ambivalence est inhérente à la place de ses héros, étant donné que le genre propose à ses spectateurs de ressentir de l’empathie pour ceux qui s’écartent des chemins de la loi.

Le tiers-espace peut aussi être identifié à l’idée du retour. Cependant, pour le héros, il ne s’agit pas de revenir vers un point fixe ancien mais, en passant un seuil, d’assumer des valeurs qui avaient été mises en sommeil. Dans Thunderbolt and Lightfoot, le braqueur John Thunderbolt se lie d’amitié avec Lightfoot. Ils décident de récupérer un butin qu’un complice de Thunderbolt aurait caché dans une école. Mais celle-ci a été détruite. Comme l’écrit Pierre-Yves Pétillon à propos de la littérature, dans la « [v]ersion américaine des pérégrinations d’Ulysse, le nostos [est] impossible. […] [L]e point d’origine a entre-temps été effacé de la carte. » (1979: 71) Certes, « le principe indépassable du road movie [est d’]atteindre là-bas une version améliorée de l’ici » (Benoliel, 2011: 13), mais nul progrès ne se trouve sur ces passages de seuils temporels. Le braqueur demeure désabusé là où devait se trouver l’école : « Progress », constate-t-il avec amertume (41 min 48 s). Toutefois, par un mouvement dialectique, c’est justement parce que ce retour aboutit à une impasse qu’il permet d’entrevoir la perspective d’un espace tiers : avec ses anciens complices, Thunderbolt tente d’effectuer un dernier coup, en attaquant une banque ultra protégée. La geste épique se confond avec l’appel impérieux de territoires vierges, toujours à conquérir et à étendre, ne serait-ce que sur un plan fantasmatique. Or, ils finiront par retrouver l’école (qui n’avait que déménagé) et l’argent qui y était caché, mais Lightfoot mourra des suites de ses blessures, à la toute fin du film, sur Where Do I Go From Here, une chanson de Paul Williams utilisée pour rendre hommage à la trajectoire du héros et sublimer sa disparition : « If I knew the way I’d go back home / But the countryside has changed so much / I’d surely end up lost […]. » Nul retour possible non plus pour les héroïnes de Thelma and Louise. Néanmoins, à la fin du film, l’arrêt sur image semble immortaliser leur envolée vers le ciel, près du bien nommé Garden of Eden qu’elles viennent de traverser dans l’Arches National Park, situé en Utah. Les héroïnes tournent le dos à l’histoire pour devenir elles-mêmes un mythe.

En cet élan vers de nouveaux seuils, le road movie de cavale renoue avec le mythe de la frontier. Celle-ci était jadis conçue comme une frange mouvante où se forgeait une nouvelle société (Turner, 1996), sur un plan d’abord historique puis utopique. En effet, la frontier est initialement définie

non comme une ligne séparant deux États, à la manière européenne, mais comme l’espace flou, peu peuplé […] qui avance peu à peu vers l’ouest, au contact entre la « civilisation » et la nature encore sauvage, là où s’est élaborée la personnalité originale et profonde de la nation américaine. (Foucrier, 1994: 82)

Dans les road movies, des succédanés tiennent lieu de frontier. La terre de conquête est désormais intériorisée et les personnages deviennent les seuils oculaires par lesquels les spectateurs découvrent de splendides paysages. Par ce frayage du regard, le cinéma paraît comme « la poussée d’un schème de l’expérience » (Nancy, 2001: 21). Or ce mouvement ne se contente pas de traverser des lieux déjà établis et distribués, prévus et prévisibles, mais les constitue en sa mobilité : « Le mouvement me porte ailleurs mais l’“ailleurs” n’est pas préalablement donné : c’est ma venue qui en fera le “là-bas” où je serai venu d’“ici”. » (29) Le road movie semble ainsi résoudre une contradiction historique. Bien entendu, Leo Marx a montré l’importance du mythe pastoral dans la culture américaine et l’effacement de la frontier par l’émergence de la machine à vapeur dans l’espace naturel des États-Unis (2000). Cependant, à travers la cavale du héros, l’entropie inhérente à la mécanique qui conquiert l’espace et détruit son mystère devient un vœu de libération : que la machine qui a brisé la frontier en vienne à déplacer les routes figées et toutes les formes d’identités.

C’est pourquoi même les frontières habituellement posées entre l’être humain et les choses tendent aussi à s’effacer. Peu à peu, les protagonistes de Badlands franchissent figuralement les seuils de la matière en paraissant se fondre dans le paysage filmé en plans larges, comme ils semblent devenir de la poussière de lumière sur les seuils de la terre et du ciel. Ce mouvement contribue à les transformer en héros qui éblouissent le spectateur. « La lumière est à la fois matière de l’homme et du divin », écrit ainsi Henri Meschonnic (2000: 188). De même, Kowalski, en glissant de manière sinueuse et ardue sur le sol de Vanishing Point, a l’air de se faire sable. Pour lui, comme pour beaucoup de héros de la littérature américaine, « [i]l s’agit de frôler le monde plutôt que de s’en saisir » (Pétillon, 1979: 21). Entre sa présence et son absence à l’image, Kowalski parvient à faire trembler sa propre figure au rythme de son véhicule, à se libérer de la netteté de ses contours et, dans cette dromoscopie vibratile, à s’ouvrir à la traversée de l’espace au point d’être à deux doigts de s’évanouir dans l’image, préfigurant, sur ce point, Lost Highway de David Lynch (1997). Ainsi s’éventrent le territoire et toute image d’identité, à travers la vision des paysages consommés, défilant à toute allure « jusqu’à cogner de la tête contre le mur de la fin des terres » (Pétillon, 1979: 122). Dans Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni (1970), Mark, en cavale, fait l’amour avec Daria. Le décor splendide de la Death Valley fait alors apparaître une hiérophanie née de leurs fantasmes et, sur Love Scene, la musique épurée de Jerry Garcia, d’autres couples sableux, par groupes de deux ou trois, s’enlacent sur le sol. La mythographie du héros en cavale transmue la terre en chair, à partir de ce « continent [qui] est un chaos minéral, du matériau brut, un monde inachevé, encore en travail mais aussi un corps nu » (Pétillon, 1979: 119). Certes, l’Amérique est ce lieu où je peux me perdre « dans les sables » (33), mais l’échappée régénératrice du héros semble sourdre de la poussière lorsque la fiction explore ainsi le seuil qui sépare et réunit toutes les fibres du monde. Le road movie déploie une forme modernisée des mythes qui racontent la naissance des êtres depuis la terre.

C’est pourquoi le road movie de cavale est un genre hybride et réflexif au sein duquel se négocie la représentation de la culture états-unienne (Cohan, 1997). La route est un espace sociétal, mais aussi un territoire imaginaire (Hurault-Paupe, 2005: 49-57) qui s’identifie avec la culture états-unienne comme simulacre (Baudrillard, 1986: 8). Le motif du seuil permet ainsi de déconstruire les identités, en interrogeant notamment la crise de la culture états-unienne, tout en rédimant ses valeurs.

Les seuils d’identité et de temporalité. Rédimer les valeurs états-uniennes

Le motif du seuil interroge diversement l’identité. Le road movie explore d’abord les seuils génériques en se rapprochant d’autres genres filmiques. À travers une critique sociale, le road movie et le western se servent de la frontière pour montrer une révélation ou une rédemption. Richard Slotkin, par exemple, voit dans Stagecoach de John Ford (1939) une manière de projeter « a further frontier, a mythic space outside American space and American history » (1992: 311). Or, dans le road movie de cavale, cet espace évoque fréquemment celui du western et ses lieux communs. Par exemple, lors de leur dernière rencontre avec le camionneur, les deux héroïnes de Thelma and Louise, assises à califourchon sur leur voiture, filmées de dos, regardent calmement la lente approche du sale type, dans l’attente de la confrontation. Louise ôte son chapeau de cow-girl; Thelma, une main sur la hanche, est prête à saisir le revolver dont le canon est glissé dans la ceinture de son jeans. Après avoir détruit le camion, elles sautent dans leur voiture sans ouvrir les portières, comme les héros des westerns enfourchent leur cheval dans la précipitation. Elles démarrent en trombe et, en poussant le fameux cri de l’Ouest, font des tours de victoire autour de leur adversaire, alors que la caméra, en s’élevant, dévoile un grand espace désert. En roulant, la passagère récupère au sol la casquette du camionneur arborant un drapeau américain. Cette scène rappelle la classique épreuve d’adresse du rodéo ou celle qui montre des Indiens cinématographiques emmener le scalp de leur ennemi. Le film, tourné en Utah, témoigne de l’immensité du lieu par ses plans larges et fait traverser à la voiture un troupeau de vaches gardées par des cow-boys à cheval. Les codes d’un genre périclitent pour renaître sous des formes inédites, qui héroïsent deux femmes prenant leur revanche sur la grossièreté masculine.

Ces analogies ressortissent à la question du seuil générique : par un détail ou un élément plus affirmé, le road movie lorgne le western. Tous deux mettent en scène des individus qui fraient de nouvelles pistes pour exprimer leur liberté et une éthique qui interroge la place de chacun, dont celle de l’Autre, ennemi ou frère, dans une quête de généalogie. Le road movie de cavale renouvelle la recherche de l’affranchissement dans les grands espaces et incarne, pour le western en crise à l’heure de sa démystification, une sorte de prolongement de ses valeurs, comme le précise Bernard Benoliel :

Définition possible du road movie : la reconquête de l’élan pionnier avec une conscience de l’Histoire. Et cette conscience comme une première dans son Histoire : l’Amérique culpabilisée des fils qui entend payer pour l’avenir le prix d’une faute antérieure. [Et, ainsi,] en repasser par l’Histoire et non sa falsification pour avoir une chance de réaliser enfin le projet des origines. (2011 : 109)

Ce pur élan vers une fondation nouvelle, hors des frontières de la ville, se trouve, par exemple, dans The Electric Horseman, où le héros est celui qui, dans le monde moderne très urbanisé, demeure sensible à des modes de vie simples et généreux. L’hybridation des registres et des thèmes tient au fait que, de cette façon, le road movie de cavale peut flirter avec le western, mais aussi avec le film noir, le film de gangsters, les comédies, voire le film d’horreur. Thelma and Louise est tour à tour désigné comme un road movie, un film d’aventures, un western, un buddy film ou un woman’s film (Moine, 2008: 106, 112).

C’est ainsi que le road movie de cavale aborde aussi la question des valeurs états-uniennes au regard du genre (gender). Le héros est alors un personnage qui tend plus ou moins à transgresser une norme de genre. Thelma and Louise s’en prend à la loi patriarcale en mettant en scène le suicide assumé par ses héroïnes, à l’instar de Kowalski dans Vanishing Point. L’héroïsme du duo féminin se manifeste par l’indéfectibilité de leurs liens et de leur désir de liberté face à des hommes qui ne les auront généralement pas comprises et auront fréquemment cherché à annihiler leur soif de liberté. Le film souligne d’ailleurs que les normes sociales conservatrices sont souvent liées à une certaine posture masculine. Certains road movies examinent donc les seuils de genre en les reliant à des valeurs antagonistes. Un retour en arrière de Vanishing Point, par exemple, nous apprend que le héros, autrefois policier, avait empêché son collègue de violer une jeune fille dans l’exercice de ses fonctions, ce qui avait entraîné sa révocation. Dans The Electric Horseman, Sonny retrouve la valeur de la liberté face à la prééminence d’un pouvoir masculin qui drogue les animaux, dénude les femmes et les offre tous deux en spectacle à des fins uniquement marchandes. Ce film oppose nettement la découverte des grands espaces à la domination masculine étouffante (signalée par le port de cravates et de costumes cintrés, par la forte présence de lumière électrique devant des rideaux tirés en plein jour, et par les cartes déployées sur des bureaux encombrés). Le protagoniste d’un road movie peut devenir un héros lorsqu’il s’éloigne de certaines habitudes culturelles, à la recherche de l’inconnu pour aboutir à une révélation (Laderman, 2002: 1-2). C’est pourquoi ce genre filmique propose un écart par rapport aux normes usuelles, une « defamiliarization » (2). L’hybridation peut donc être liée aux transgressions opérées par les héros, comme le révèle l’étude des comportements des différents protagonistes en termes de genre.

De manière générale, la fabrique du héros dans les road movies de cavale s’établit sur le fait que toute discussion sur les seuils concerne l’institution d’identités définies. Or, note Étienne Balibar,

il est certain qu’il y a des identités, ou plutôt des identifications — actives et passives, voulues et subies, individuelles et collectives à divers degrés. Leur multiplicité, leur caractère de constructions ou de « fictions », ne les rendent pas moins effectives. Mais il est palpable que ces identités ne sont pas bien définies. (1994: 337)

Dans A Perfect World, la cavale se rapproche peu à peu de la quête puisque Butch Haynes recherche son père depuis longtemps disparu (en se faisant appeler Edgar Poe, à l’instar de Mark qui, dans Zabriskie Point, se fait nommer Karl Marx). De ce fait, contre toute attente, Butch semble ne pas viser à atteindre le Mexique, mais l’Alaska, « Last of the wild frontier » (1 h 01 min 31 s) — tel qu’il le décrit à l’enfant qui l’accompagne — représenté sur une carte postale jaunie, envoyée jadis par le père du fugitif, et que le fuyard conserve depuis son enfance. Mais, comme cet espace et cette nappe du passé qui constituent son identité sont tiraillés entre les figures paternelle et maternelle, Butch aboutit à une route inachevée dans le Texas profond, aimanté par le giron maternel, roulant vers le Sud, la Louisiane, ce pays cajun où il est né. Le personnage devient un héros en cherchant vainement à franchir un seuil symbolique, situé entre les figures du père et de la mère. Sa mort l’enracinera dans des terres emblématiques, comme celle de Kowalski en Californie (Vanishing Point), de Thelma et Louise dans les environs de Moab, ou la disparition de Rubber Duck vers la frontière du Mexique (Convoy). Le road movie de cavale fait ainsi du passage des seuils et de l’élan vers la terre nouvelle une affaire intime et culturelle.

C’est pourquoi cette avancée du héros vers une sphère de conquête personnelle est souvent menée à travers une investigation temporelle et une remontée vers son propre passé. Les frontières des identités migrantes deviennent intérieures (Balibar, 1994: 338) puisque le road movie est le récit d’un voyage sur les routes du temps, avers de l’espace, rappelant que ce dernier « était au départ un espace de temps » (Westphal, 2011: 15). C’est que les seuils intimes, qui séparent et unissent les espaces et les temps, établissent des chevauchements entre les périodes : dans Vanishing Point, le passé de Kowalski est toujours là, apparaissant sous forme de bribes de souvenirs comme un présent toujours possible. Dans d’autres cas, le seuil temporel représente une coupure qui sublime une existence : dans A Perfect World, Butch parvient à fuir la violence de la prison (comme il a fui autrefois l’absence paternelle) pour devenir lui-même, un court moment, une figure de père aimé et aimant. Thunderbolt and Lightfoot, qui fait du temps son motif principal, rappelle le caractère irréversible de celui-ci en montrant que le seuil spatial ne se confond pas toujours avec le seuil temporel. Lorsque, enfin, les protagonistes trouvent par hasard la salle de classe tant recherchée, ils voient une plaque symbolique : « The one room schoolhouse evokes a vision of a vanished America. » « History. History, dammit » (1 h 29 min 30 s), constate le personnage. Certes, le passage d’un seuil s’accompagne parfois d’une désillusion et semble une utopie évanouie, l’ersatz d’un mythe déchu, car les seuils de la vie moderne ne sont pas ceux des rêves anciens. Mais l’image de l’école déplacée, comme toute image, construit de la durée (Deleuze, 2003 [1985]: 270). Le héros apparaît ainsi irréductible au présent. Ce n’est pas simplement qu’il serait uniquement tourné vers son passé. En vérité, son destin le rive à un présent dans lequel il fraie un monde qui ne lui appartient plus. Cependant, du même coup, il devient pleinement un personnage historique puisque l’historicité peut se construire en se tournant vers le passé et vers le futur, « selon la mémoire et selon le désir qui la portent inconsciemment » (Didi-Huberman, 2019: 21). Le héros est donc le personnage qui se signale par une traversée temporelle, à l’image du prisonnier qui, dans A Perfect World, explique à l’enfant qu’une voiture est une machine à voyager dans le temps.

Ainsi, les road movies présentent un processus de division fondamental, en mettant en exergue le fait que, dans nos existences, un passage de seuil opère entre le domaine du temps et celui de la temporalité. Le genre oppose en effet le temps, maîtrisable, et la temporalité, qui, du fait de ses caractéristiques ontologiques (l’irréversibilité, la répétition et le hasard), ne peut être pleinement dominée par l’être humain. Aussi les road movies de cavale multiplient-ils les scènes de conduite à l’aube ou au crépuscule. Dans Badlands, les protagonistes deviennent ainsi des héros en explorant les seuils du temps. Glisser dans un espace de poussière d’or et de feu leur permet de conjoindre la lumière du jour et les ombres de la nuit : dans un même mouvement, ils se dissipent en ceux-ci comme au sein d’une immunité merveilleuse qui les fait tout à la fois naître et disparaître et, sans se consumer, devenir ivresse, cendre et particule.

Enfin, le héros de road movie est apprécié parce que, depuis son véhicule, il participe aussi à une cinématisation générale de la vie (Szendy, 2012). Celle-ci est liée au fait que les paysages des films routiers états-uniens ont été maintes fois filmés ou que des personnages font songer à des héros antérieurs (dans Badlands, Kit rappelle explicitement James Dean). Nul besoin de voir là un appauvrissement quant au renouvellement du genre. Cela témoigne surtout du fait que, devant nous qui regardons un film se déployer, le héros, comme nous, pénètre le « cinémonde » évoqué par Jean-Luc Nancy :

[L]e cinémonde est un monde, le nôtre, dont l’expérience est schématisée — au sens kantien, c’est-à-dire rendue possible dans sa configuration — par le cinéma. Cela ne veut pas dire que notre monde ne répondrait qu’à ce schématisme, mais il le compte au nombre de ses conditions de possibilité. Lorsque nous regardons un paysage d’un train, d’un avion ou d’une voiture, ou bien lorsque nous fixons soudain un objet, un détail sur un visage ou bien un insecte, dans un certain mouvement d’approche du regard, lorsque nous découvrons la perspective d’une rue, lorsque nous apprécions une situation remarquable, étrange, surprenante ou déconcertante, mais aussi en buvant un café ou en descendant l’escalier, autant d’occasions sont tendues de penser ou de dire « c’est du cinéma ». (2004: 188)

En empruntant des voies déjà frayées par des devanciers, le héros du road movie et son spectateur peuvent aussi se dire : « C’est du cinéma! » De fait, en fuyant la police, un personnage rejoint les héros qui l’ont précédé, mais il fait aussi communauté avec l’expérience cinématique que nous éprouvons lorsque nous regardons à travers les « capteurs d’images » (Nancy, 2001: 51) que sont les vitres et les pare-brise mobiles. En effet, une voiture qui roule est « deux fois une vérité cinématique : une fois en tant que boîte à regard, et une fois en tant que mouvement incessant » (29).

***

En somme, si le seuil peut signifier la limite, le road movie de cavale met aussi en œuvre une ouverture — celle, plurielle, des significations, des sens, des images et des sons : celle de tout horizon, dans un art des arêtes, des bords et des crêtes. Certes, le seuil peut suspendre le mouvement, mais la notion prévoit aussi son franchissement. Le road movie de cavale est métaphoriquement le tisserand qui utilise les lignes de fuite de ses personnages pour filer l’expression de leurs existences et les rendre héroïques en leur faisant vivre des déviations par rapport à un cadre normatif.

Le seuil définit donc l’héroïsme comme une transitivité. C’est que le road movie de cavale met en scène un « héros problématique » au sens où l’entend Lukàcs dans sa Théorie du roman, revue par Goldmann établissant que ce type de héros incarne « l’histoire d’une recherche dégradée […], recherche de valeurs authentiques dans un monde dégradé » (1964: 232). Témoigner de l’héroïsme comme transition implique donc un art des limites qui suppose des croisements entre des élans contradictoires. Plus particulièrement, le seuil contribue ici à l’héroïsation des personnages lorsque le motif fonde un certain esprit états-unien : le héros qui passe certains seuils est une fiction qui permet de rédimer les valeurs nationales. Si ces individus isolés ou ces duos sont plus ou moins soutenus explicitement par d’autres (Convoy, Vanishing Point, The Electric Horseman et, dans une moindre mesure, Thelma and Louise), la plupart semblent faire perdurer un souffle commun, ailleurs silencieux et passif. La revendication collective est bien entendu réduite à la portion congrue, comme si le héros était le dépositaire d’une aphasie généralisée depuis laquelle la voix populaire trouvait cependant encore à s’exprimer en lui, en sourdine, affaiblie et ténue, mais têtue. Le road movie de cavale met en scène la fascination pour le spectacle de l’entrée fatale dans l’histoire, qui interrompt les histoires particulières puisque les personnages se précipitent vers leur propre point d’incandescence et d’évanescence. Toutefois, la puissance fictionnelle montre que cet élan vers la disparition est créateur. Ce mouvement centrifuge est centripète : c’est pourquoi le road movie de cavale se rapproche de celui de la quête.

Le héros, qui fait l’expérience d’un bouleversement sémantique et sensitif provoqué par des sensations spatiales ou temporelles, devient un opérateur cinématique. Frayer des espaces avec un tel personnage nous fait donc, comme lui, traverser des images et des sons, quels que soient leurs régimes. Le héros devient le lieu par lequel se mesure l’action des images et des sons par ruptures ou rapprochements, collisions ou fusions.

Ainsi, le motif du seuil permet une palingénésie : les héros sont livrés à une tragédie sacrificielle qui fait renaître l’appel individuel à la liberté et au bonheur — les premières des valeurs états-uniennes. Le passage des seuils de temps, d’espace, d’image et de son apparaît donc comme une prothèse symbolique qui permet de transformer en héros des protagonistes criminels ou rebelles, en leur faisant incarner un idéal de force d’âme et de présence au monde. Ils deviennent ainsi des emblèmes de la purgation et du retour cyclique à des valeurs phares et figuralement partagées. L’insistance conjointe sur des figures de l’enfermement et sur le désir de liberté qui semble en résulter débouche sur une forme d’empathie généralisée à l’égard de ceux qui luttent contre les déterminismes et les asservissements mis en scène dans les fictions.

Aussi, pour le héros et ses spectateurs, le seuil ouvre-t-il des contrées nouvelles. En fin de compte, délimiter l’espace, l’image et le son par des seuils injonctifs ou prescriptifs paraît illimiter le lieu fictionnel lorsque leurs franchissements valent des affranchissements. C’est pourquoi une fiction d’extrémités et de bords, comme l’est un road movie de cavale, peut sembler un temple autour duquel viennent se rassembler les spectateurs, qui retrouvent ainsi la condition littorale de toute expérience existentielle et sensorielle.

- 1. MERLEAU-PONTY, Maurice. 1945. Phénoménologie de la perception. Paris : Gallimard, « Bibliothèque des idées », p. 320-321.

- 2. Aux États-Unis, « a bulldoze » était alors une dose de médicament ou une mesure punitive supposée efficace. Le mot « bulldozer » désignait aussi un pistolet de large calibre ou la personne qui le portait, et « bulldozing », la force extrême visant à repousser n’importe quel obstacle (Coulson, 1950: 233).

- 3. Une multitude de films a été tournée dans cette région, particulièrement à Dead Horse Point. Le western avait ouvert la voie, notamment avec Warlock (Edward Dmytryk, 1959). Ont suivi pendant plusieurs décennies beaucoup de films ou de séries télévisées d’aventures et d’espionnage, dont l’épisode pilote de MacGyver (Lee David Zlotoff, 1985), Con Air (Simon West, 1997) ou Mission: Impossible 2 (John Woo, 2000).