chacun se donnant à tous ne se donne à personne

Jean-Jacques Rousseau1.

Inaugurée au musée du Jeu de Paume à Paris à la fin de l’année 2016, l’exposition Soulèvements est passée par Barcelone, Buenos Aires et Mexico, avant d’achever son parcours l’automne dernier à Montréal. Elle y était présentée simultanément à la Galerie de l’UQAM du 7 septembre au 24 novembre 2018 et à la Cinémathèque québécoise jusqu’au 4 novembre 2018. Tant par sa sélection d’œuvres et de documents que par l’articulation du politique et de l’esthétique suggérée par son montage, l’exposition porte l’empreinte du travail historique et théorique de son commissaire, l’historien de l’art et philosophe français Georges Didi-Huberman.

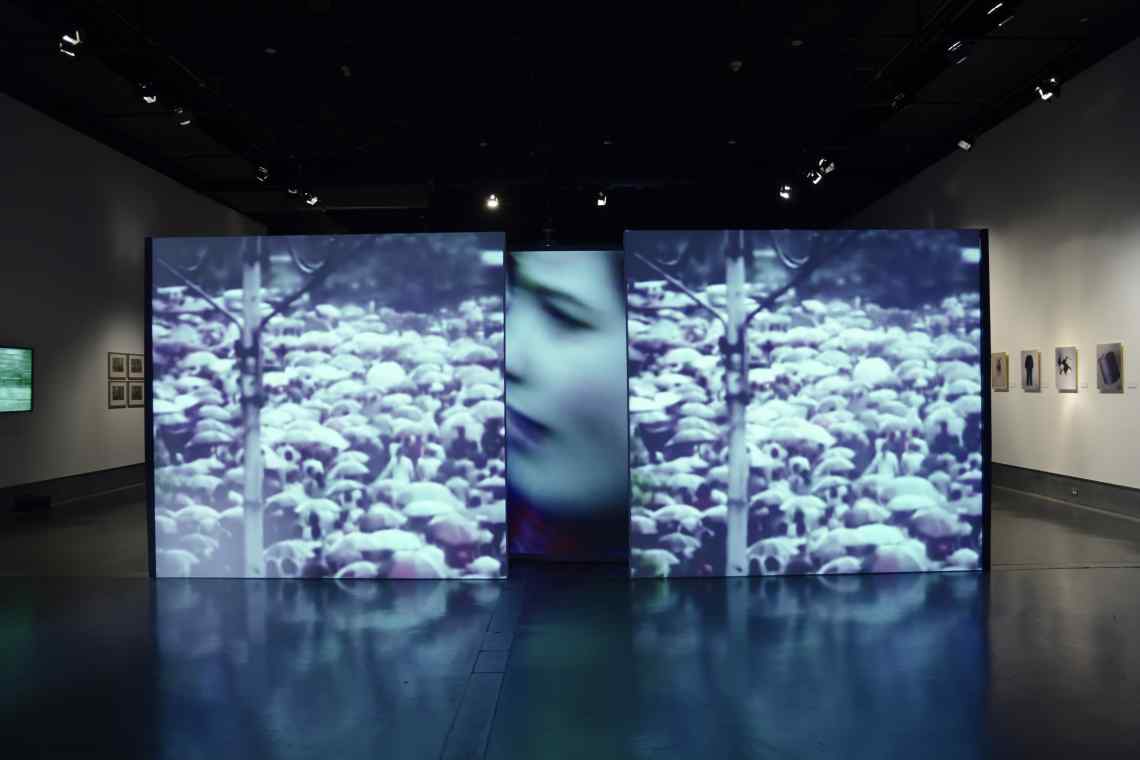

Soulèvements expose, dans sa version montréalaise, les 229 œuvres et documents retenus pour l’ensemble de la tournée, ainsi qu’une cinquantaine de productions sélectionnées au sein du répertoire québécois et canadien. Le résultat forme un ensemble pluridisciplinaire, international et transhistorique dont la diversité résonne avec l’hétérogénéité même des foules qui font et forment les soulèvements : photographies, vidéos, installations, dessins, gravures, livres, revues, affiches, manuscrits, cartes postales et tracts occupent ainsi les murs et tables des espaces d’exposition. À cela s’ajoute la projection à la Cinémathèque québécoise d’une sélection de 17 longs et courts métrages embrassant près d’un siècle de cinéma engagé, de La Grève de Sergueï Eisenstein (URSS, 1925) à Inuk en colère d’Alethea Arnaquq-Baril (Canada, 2016). De plus, la tenue d’activités publiques variées, faisant intervenir des acteurs issus des milieux artistiques, culturels et scientifiques québécois et internationaux, a permis d’approfondir les questions suscitées par l’exposition. Cette programmation, lancée par le colloque Soulèvements. Entre mémoires et désirs (orchestré par la Galerie de l’UQAM le 7 septembre), s’est clôturée par la journée d’étude Des voix qui s’élèvent (tenue le 8 novembre au département d’Histoire de l’art de l’UQAM).

La richesse de cette programmation, la somme que représente le catalogue coédité par le Jeu de Paume et les éditions Gallimard, et la présentation de l’exposition au sein d’une galerie universitaire témoignent de son ancrage dans une entreprise de réflexion scientifique. Soulèvements s’inscrit très nettement dans le prolongement de l’importante recherche menée par Georges Didi-Huberman sur la représentation des peuples et la transformation des émotions collectives en énergie insurrectionnelle. C’est, par ailleurs, dans ce même projet que s’inscrivait le séminaire de trois jours « Oscillations du chagrin. Roland Barthes devant la femme qui pleure », donné par l’historien de l’art lors de sa dernière visite à Montréal à l’automne 20142. En effet, à l’occasion de sa réception d’un doctorat honoris causa de l’UQAM, Georges Didi-Huberman avait présenté une partie du travail qui allait composer, deux ans plus tard, l’ouvrage Peuples en larmes, peuples en armes (Minuit, 2016), sixième tome de sa série « L’Œil de l’histoire ». La première des trois séances, « Pleurs, peuples : Roland Barthes et les pleureuses d’Eisenstein. Les oscillations du motif émotif et les figures du peuple », portait sur l’épisode de lamentation puis d’insurrection populaire dans le port d’Odessa mis en scène en 1925 par Eisenstein dans Le Cuirassé Potemkine. Or, cette séquence constitue l’un des points nets d’articulation entre ce motif de la lamentation qui habitait, par exemple, l’exposition Atlas. Comment porter le monde sur son dos?, présentée par Georges Didi-Huberman à Madrid, Karlsruhe et Hambourg en 2011, et la puissance des résistances qui anime Soulèvements. Nombreux sont les ponts qui relient ainsi l’exposition à ce vaste chantier de recherche mené par l’historien de l’art depuis plusieurs années. Elle est soutenue par une érudition et une réflexion minutieuses qui transparaissent dans la finesse des textes présentant chaque salle. Loin d’être conclusive — il ne s’agit ni d’un répertoire de formes exhaustif, ni d’un bilan historique, ni d’une tentative de définition arrêtée du soulèvement —, l’exposition est pensée comme un état d’une recherche toujours en cours, qui se propose non de cerner mais d’ouvrir la réflexion.

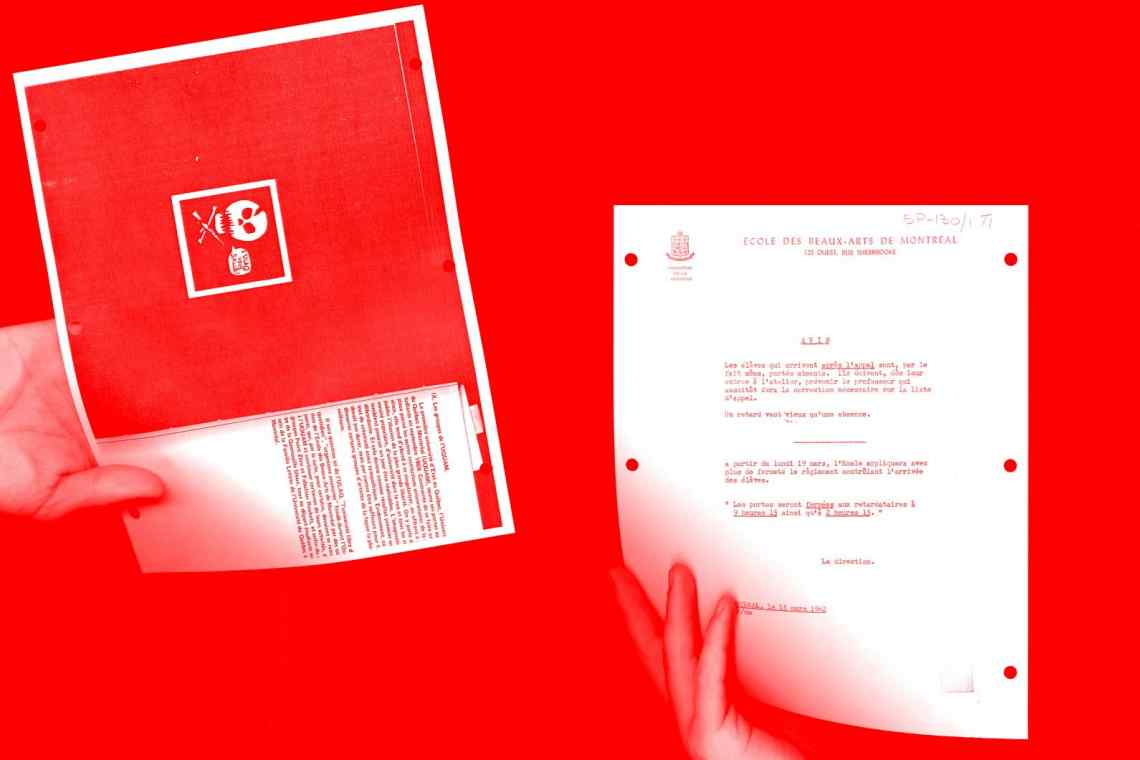

Soulèvements s’organise en cinq chapitres, cinq étapes dont la numérotation indique au visiteur le sens d’un récit-parcours : « I. Par éléments (déchainés) », « II. Par gestes (intenses) », « III. Par mots (exclamés) », « IV. Par conflits (embrasés) » et, enfin, « V. Par désirs (indestructibles) ». C’est une narration qui se déploie au fur et à mesure de la progression dans les salles, mais celle-ci n’est ni figée, ni linéaire. Les échanges et interpénétrations témoignent de la mouvance et de la porosité des frontières entre ces cinq volets. La répétition de la préposition « par » au début de chaque titre produit un effet de symétrie. En plus de souligner le rapport d’équivalence entre les différentes parties de l’exposition, cette anaphore crée un rythme, un refrain faisant écho à la cadence des pas et la reprise des mots d’ordre, slogans, exclamations et autres chants qui font la polyphonie des manifestations populaires. Du reste, la préposition « par » peut tout autant servir à désigner un moyen qu’à marquer le mouvement et le passage : nous, visiteurs, nous passons par ici, puis par là. Et il est des œuvres circulant d’un chapitre à l’autre, à l’image de la photographie de Willy Römer, La Révolution de novembre (1918), présentée dans la dernière partie de l’exposition — « V. Par désirs (indéstructibles) » — à Montréal tandis qu’en 2016 elle se trouvait dans la deuxième — « II. Par gestes (intenses) ». C’est le propre des soulèvements que d’éprouver les limites et de brouiller le partage imposé par un ordre existant. Finalement, la ritournelle des titres se double du retour, par touches, de la couleur rouge, laquelle constelle l’ensemble du projet, créant visuellement des analogies claires. Rouges les titres et sous-titres inscrits sur les murs, affiches et livrets de l’exposition; rouges les rubans encadrant les plateaux des tables et celui qui envahit peu à peu la pièce dans l’œuvre vidéo Rote band (2005) de Roman Signer; rouges la couverture de Rebecca Belmore (The Blanket, 2011) et le titre sur celle du livre de Jérôme Lindon (Provocation à la désobéissance, 1961); rouges les carrés rouges et les drapeaux rouges; rouge, aussi, le sang de la répression. Le constant retour de cette couleur est à la fois significatif de l’orientation politique des soulèvements auxquels s’intéresse le commissaire et des ressorts d’une méthode de réflexion qui s’expose.

Dans le sillage des travaux d’Aby Warburg (1866-1929), Georges Didi-Huberman se montre sensible à la valeur discursive des agencements. En d’autres termes, Soulèvements travaille et est travaillée par l’ouverture et la circulation du sens que propose son dispositif de montage. Le spectateur est pris dans une dynamique de relations, de rencontres visant à faire naître de nouvelles interrogations en opérant des rapprochements entre des individus, des temps et des espaces variés. Ainsi, par exemple, sur les murs de la salle « III. Par mots (exclamés) », les images de Michèle Lalonde déclamant « Speak White » à La Nuit de la poésie du 27 mars 1970 font face au puissant court métrage Nous nous soulèverons (2015) de la poètesse Innu Natasha Kanapé-Fontaine. Par ces mises en relation, il ne s’agit pas, pour le commissaire et les équipes montréalaises avec lesquelles il a activement collaboré, d’établir des équivalences ou de fournir des interprétations figées, mais d’émettre des hypothèses et de réfléchir au sens émanant des points de convergence et des écarts qui surgissent au regard.

D’un point de vue général, et de façon absolument frappante, transparait dans l’ensemble de l’exposition le rôle fondamental des corps au sein des mouvements sociaux de lutte. Ce sont les corps qui occupent, incarnent, bougent, passent, expriment, représentent, s’exposent et sont réprimés. Et les gestes — expressions formelles d’animations intérieures puissantes — sont hérités, répétés et correspondent à travers les situations, au gré des déplacements de sens. Bien sûr, le deuxième volet, « Par gestes (intenses) », est en cela le plus éloquent. S’y répondent, entre autres, les poings levés de trois Black Panthers sur un cliché de Hiroji Kubota en 1969, ceux du mouvement autochtone Idle No More photographiés par Blaire Russel en 2012, et ceux des habitants de Guernica immortalisés en 1977 par Leonard Freed devant une reproduction de Guernica de Picasso — photographie posant d’ailleurs avec force la question de la puissance de captation et de mobilisation de l’art. De la mise en regard des photographies de manifestations réalisées par Gilles Caron à la fin des années 60 en Irlande et en France semble s’esquisser une sorte de chorégraphie commune. Cela est particulièrement frappant dans la symétrie de la gestuelle des deux jeunes hommes photographiés de dos en 1969 en Irlande du Nord, cliché d’ailleurs repris en couverture du catalogue général de l’exposition. Mais ces corps ne dansent pas, ils résistent, s’expriment et luttent dans des rapports de forces violents et immédiats. Le Livro de Carne du brésilien Artur Barrio rappelle à la mémoire du visiteur le risque sanglant de bien des soulèvements. En 1978, Barrio réalise un livre d’histoire qui serait fait de la chair du peuple brésilien, alors sous le joug d’une dictature militaire. L’œuvre est d’autant plus frappante qu’elle résonne, quarante ans plus tard, avec le retour de l’extrême droite au pouvoir.

Les luttes politiques ne sont ni des chorégraphies ni des métaphores. Si tel n’est pas le propos de l’exposition, l’intrication complexe de l’esthétique et du politique, théorisée et approfondie par Georges Didi-Huberman depuis la publication en 2001 de son essai « Images malgré tout », demeure source d’ambiguïtés et de dissensions. L’historien de l’art refuse de désunir les enjeux de formes et de forces à l’œuvre dans les soulèvements, préférant, à juste titre, travailler dans la complexité de leur enchevêtrement. Il est toutefois plus aisé de guider, dans la préservation de cet entrelacs, un lecteur sur plusieurs centaines de pages qu’un visiteur au sein d’une exposition. Comment rendre sensible, à travers leurs manifestations formelles, les communautés de puissances et de désirs se nouant entre des situations, sans pour autant trahir la spécificité et la complexité des enjeux sociaux et politiques propre à chacune, et risquer de ce fait la simplification, voire l’esthétisation? Comment alors considérer pleinement la circonstance singulière sans occulter les correspondances qui semblent se faire jour? Certaines inconstances dans les efforts de contextualisation des œuvres et documents semblent révéler cet embarras. Lors de sa présentation au Jeu de Paume, l’exposition a été le point de départ de vifs débats reposant la question des liens entre l’art, l’institution, l’image, et la politique, la société, l’histoire.

Sans remettre en cause l’importance d’un élan révolutionnaire propre à l’art, il est entendu que la révolte populaire et sociale ne se produit pas entre les murs d’une galerie. En cela, la division de l’exposition en deux lieux distincts, qui relève à l’origine d’une contrainte purement technique (le manque d’espace disponible à la galerie de l’UQAM pour contenir l’ensemble de l’exposition), se révèle être porteuse d’une force de déstabilisation et d’un sens tout à fait inédit et riche. Loin d’être un temps mort, le battement de quelques dizaines de mètres entre les volets III et IV réalise une infiltration massive et bienvenue du dehors au cœur même de l’exposition. Cette intrusion de l’université et des rues du Quartier latin vient travailler l’exposition de l’intérieur. Elle rappelle par exemple, à qui prend le temps de regarder, que si l’UQAM est née des suites d’un soulèvement — ce que les sérigraphies composant l’œuvre Éphémérides (2018) d’Étienne Tremblay-Tardif nous rappellent justement et furtivement tout au long de l’exposition —, des luttes sociales et politiques continuent d’y être menées quotidiennement. À la fois discontinuité et ouverture sur l’agitation du centre-ville, cet intervalle piéton éloigne toute tentation historicisante en projetant l’exposition dans une actualité sociale tangible.

Soulèvements est affaire de mémoire et de possibles. L’exposition se nourrit de l’histoire des lieux traversés et puise dans le passé non pour prendre ses distances avec le présent dans un geste de renoncement nostalgique, mais avec l’ambition de raviver les mémoires, tracer des lignes de fuite et nourrir d’incorruptibles espoirs. À terme, chacun est libre de constituer son propre récit au sein de l’exposition, à partir d’un parcours personnel et d’associations mentales puisées dans son savoir, ses expériences vécues et ses propres aspirations. Toutefois, comme nous y invite Jacques Rancière dans le catalogue, lorsque nous sommes pris au cœur de cette nébuleuse de moments d’intelligence collective, gardons à l’esprit que « l’ordre des choses n’est pas plus nécessaire aujourd’hui qu’il ne l’était hier » (2018: 70).

- 1. ROUSSEAU, Jean-Jacques. 2016 [1762]. Du contrat social ou Principes du droit politique, édition numérique réalisée par Jean-Marie Tremblay à partir de celle de l’Union générale d’éditions, coll. « 10-18 » (1963). Chicoutimi (Québec) : Classiques des sciences sociales, p. 17.

- 2. Présenté à l’UQAM du 11 au 13 novembre 2014, le séminaire « Oscillations du chagrin. Roland Barthes devant la femme qui pleure » est disponible en ligne : https://vimeo.com/121948827.