Au cinéma, en photographie, les images d’une aiguille qui perce la peau me renversent. Rien ne me paraît plus vrai que la piqûre. L’effet est physique, frissons, tremblements, la piqûre est toujours, pour moi, à la limite du tolérable : je détourne le regard. Comme si mon œil ne pouvait se poser sur ce point terrible qui surgit, cet endroit microscopique où l’aiguille rencontre l’épiderme, où la peau s’étire sous la pression de l’embout biseauté, puis cède, se troue pour laisser le petit tube métallique disparaître sous les chairs. Pour mon esprit naïf, la piqûre, contrairement à une gorge tranchée ou à une jambe de bois, ne peut être jouée, maquillée, feinte; il faut à tout coup — je le pense — qu’une véritable seringue ait transpercé une véritable peau. Et l’image de l’injection fait vibrer tous les canaux invisibles qui courent sous ma peau, ces vaisseaux sanguins auxquels je ne songe jamais et qui, d’un coup, se font sentir dans l’épaisseur de mon bras engourdi, gorgé d’un sang peut-être souillé, peut-être sale, peut-être malade qui coule et pénètre ma cervelle hypocondriaque, imbibe mon œil trop sensible. Je ressens physiquement toutes les pulsions du liquide étranger que la piqûre perçue m’inocule et imagine le vilain plaisir que des réalisateurs pervers en manque d’effets prennent à insérer — la plupart du temps, c’est dans un montage serré, dans un plan inattendu, comme pour nous faire la surprise — ces images sensationnelles au choc facile dans leurs films.

Dennis Cooper, dans Smothered in hugs, raconte la signification différente que de telles images prenaient pour certains de ses amis. La moindre évocation métaphorique ou visuelle d’un sachet, d’une aiguille dans les paroles d’une chanson ou dans un clip sur MTV, se rappelle-t-il, agissait sur ces consommateurs à la manière du chant d’une sirène sur les plus lubriques matelots. La minute suivante, ils suppliaient qu’on les reconduise pour qu’ils puissent se procurer leur dose. « I can’t even watch MTV anymore, it’s so full of junkies. I can spot them in an instant, and I feel like they’re calling me from this terrible and fascinating place in my past », témoigne l’ex-membre d’un groupe rock, cité par Cooper (2010: 111). Et l’auteur d’en conclure que : « heroin is a complicated beast with a very subtle system of signifiers, most of which are invisible to nonusers’ eyes » (Cooper: 108). L’addiction fonctionnerait, selon l’auteur, à la manière d’une surcharge signifiante, filtre par lequel certains traits banals, imperceptibles à l’œil sobre s’aggloméreraient pour former un désir inéluctable, celui de consommer. Le frisson que ma frêle et délicate conscience d’enfant sage ressent à la vue d’une piqûre serait quelque chose comme le pâle envers de cet autre frisson qui gagne celles et ceux qui ont déjà touché l’aiguille, et qui en témoignent dans nombre de chansons. Je connais encore bon nombre d’entre elles par cœur, je les chantais à tue-tête, adolescent. « We been dancin’ with / Mr. Brownstone / He’s been knockin’ / He won’t’ leave me alone. » « The needle tears a hole / The old familiar sting / Try to kill it all away / But I remember everything. » « Heroin, be the death of me / Heroin, it’s my wife and it’s my life. »

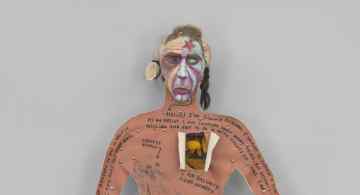

Les piqûres (d’amphétamines, celles-là) sont à toutes les pages de Tulsa (2000 [1971]), le premier livre de Larry Clark. Une cinquantaine de photos inoubliables prises entre 1963 et 1971 dans sa ville natale de l’Oklahoma, qui donne son nom au recueil. Il le dit tout le temps en entrevue : les images n’étaient pas faites pour être publiées. Larry Clark construit son mythe et présente l’appareil comme l’extension de sa personne, sa photo comme le témoignage brut de sa réalité. Il était là, ne faisait que capter ce qui passait, etc. On connaît la chanson, right ? Clark avait entre 20 et 28 ans, fréquentait depuis ses seize ans cette communauté marginale aux contours variables qu’il immortalise dans Tulsa, puis de nouveau douze ans plus tard dans Teenage Lust (1983). Une « autobiographie » photographique, right ? À leur parution, les ouvrages choquent. Infamantes, ces photographies le sont au moins autant pour leur auteur que pour la société dont elles font le portrait, cette Amérique blanche et conservatrice qui se construit sur la répudiation et le refoulement de tout ce que Larry Clark embrasse de son objectif. Ses images livrent de la jeunesse du centre des États-Unis un portrait dévastateur pour la morale publique : pulsionnelle, violente et mortelle (« dead », annonce une légende), white — mais pas que — trash, (auto)destructrice, (hyper)sexuelle, droguée, irrécupérable. Ces ferments d’avenir, fruits du baby-boom d’après-guerre que les politiques publiques cherchent à encadrer, dont Hollywood vend l’épanouissement, Clark nous la révèle « in another way » (Clark, 2005: 90). Entre la manière dont cette frange de la population se mire dans un cinéma et une télévision complaisantes, propagandistes d’un « american way of life » n’ayant jamais existé ailleurs que sur les écrans et le discours de politiciens, et le travail documentaire de Tulsa, un écart se creuse et esquisse la critique d’une société hypocrite, aveugle à elle-même. À propos de ses collages cette fois, il dira plus tard : « I started mixing all this teenage stuff — the perfect childhood done by Hollywood, by the media, by all the stuff we read and see, with the way childhood was supposed to be in the 50s when I was a kid, the way it wasn’t at all » (Clark, 2005: 90). Description négative (« the way it wasn’t at all »), qui chercherait moins à proposer un modèle alternatif, plus vrai ou représentatif, qu’à montrer comment ce groupe social de « la jeunesse », fantasmé par l’État, les médias, le commerce n’est pas. Défaire, dissiper l’idéalisation naïve en exposant une réalité radicalement étrangère et qui condense toutes les violences sociales. Après être parti à New York vers la fin des années 70, il captera dans Teenage Lust une autre jeunesse américaine, ces « 42 Boy’s » comme le dit le t-shirt de l’un d’eux, des garçons qui n’ont pas seize ans et qui se vendent non loin de Times Square. Clark fait de ces enfants hustlers un portrait qui n’est ni paternaliste, ni victimaire, ni pathétique, ni érotique1. La beauté triste de ces visages souriants, complices, défiants, narquois ou méfiants, ces visages forts malgré le drame que j’imagine ou que je veux imaginer, l’expression de chacun de ces visages me happe de plein fouet. Dans cette série de photos, encore plus qu’ailleurs, c’est le regard qui l’intéresse. À examiner de près, je remarque que celui du garçon qui porte un gant — comme pour protéger son poing qu’il a dû envoyer bien souvent dans la face du monde, pendant sa courte vie, pour y survivre, au monde —, ce garçon que ses amis appellent du fond de la bouche de métro qui s’ouvre derrière lui comme la porte d’un enfer consumériste (brille au-dessus le gros « M » jaune de la chaîne de restauration rapide bien connue), le regard de ce garçon ne toise pas l’objectif, mais que ses yeux portent juste à côté, peut-être dans ceux du photographe.

***

L’ébullition nerveuse suscitée par l’évocation de la piqûre qu’essayait de comprendre Dennis Cooper est l’un des maillons de la chaîne signifiante qui organise Tulsa. La seringue, chez Larry Clark, paraît percer plus loin que la peau du poignet, de la jambe, du creux du coude; véritable machine affective, l’aiguille traverse l’image, le papier du livre. La surface percée est aussi celle du film photographique, de la page blanche sur laquelle le cliché est imprimé. Une équation souterraine travaille les représentations et les agencements de l’ouvrage, défiant sérieusement le qualificatif d’art dit « visuel » appliqué à la photographie; impossible de la réduire à des implications, des pulsions, des effets esthétiques strictement scopiques, chez Clark. Dans Teenage Lust, une seringue avec laquelle joue malicieusement une jeune femme shoote un jet de liquide dans l’œil d’un ami. Toute la photo de Clark nous place dans la position de cet homme, forcé de fermer les yeux. Elle touche l’œil, et la piqûre exploite son lien privilégié, presque archaïque avec cet organe. À la différence de l’œil coupé du Chien Andalou nous invitant à voir autrement, l’œil piqué de Larry Clark vise à doper le regard afin qu’il atteigne une autre intensité. Les aiguilles percent la peau-papier-photo regardée, ressentie. Point pas toujours focal, mais pointe dressée quelque part dans le cadre et qui transperce — on ne le voit pas toujours, mais on le sait — la peau, puis l’image, le papier, puis l’autre peau, celle qui tourne les pages, par une répercussion rapide, immédiate, à-travers l’œil. Punctum radical — qui ne rend possible aucun autre punctum. Peu importe que la piqûre soit au second plan de la composition, qu’il faille du temps avant qu’on la décèle, une fois qu’elle nous apparaît, comme sortie du noir, on ne voit plus qu’elle. C’est ce qui s’est produit la première fois, pour moi, devant l’émouvant portrait d’une femme enceinte au caractère presque marial, dans Tulsa, le visage dissimulé par une mèche sombre, assise devant une fenêtre blanche comme les travailleuses patientes des petites toiles de Vermeer, concentrée — c’est la dernière chose que je remarque — à planter une seringue dans son avant-bras. Mater dolorosa en devenir, c’est du moins ce que laisse entendre la progression presque outrancière des images : une femme voilée la page suivante, dans une petite foule, elle porte un gros bouquet de fleurs enrubannées et examine douloureusement l’hors-champ. D’autres fleurs, disposées autour d’une courte tombe dans laquelle repose un bébé2, surplombée par un homme qui s’apprête vraisemblablement à fermer cette toute petite boîte. La narrativité de ces trois images est si implacable, si forte, si suggestive que le doute me gagne : comment la photo de Larry Clark peut ne pas être mise en scène, arrangée, profondément anti-documentaire ?

Me frappe dans la photo d’un homme, torse nu, qui pose dans une chambre, le fait que s’estompe plus on l’examine le caractère naturel, spontané, improvisé de l’image. Le plafond, d’abord. Pour prendre la photo avec cette contre-plongée à peine discernable, il a fallu que le photographe monte sur une chaise, un lit, quelque chose — sinon, on ne le verrait pas autant, le plafond, ni l’ampoule ou la surface vide des tablettes. La posture, ensuite. J’ai d’abord eu le sentiment, naïf, que le « modèle » était perdu dans ses pensées, que la minute suivante, il relèverait la tête pour s’apercevoir qu’on venait de lui voler son ombre. Mais pose-t-on ainsi, naturellement, dans le contrapposto d’un David version greaser qui viendrait de vaincre je ne sais quel géant ? Le grain du noir et blanc, la lumière faible sculptent le corps, plus qu’ils ne le captent. Cet homme est un marbre. Il ressemble à Larry Clark. Ce pourrait être lui. L’angle ne permet pas de bien identifier les traits du visage. Il m’a fallu comparer les photos, les autoportraits nus pour me rendre compte que ce n’était pas Clark, il n’a pas de tatouage sur la poitrine. Pourtant. On peut dire de sa photo ce que Martine Delvaux perçoit chez Nan Goldin, « tous les portraits […] sont des autoportraits, et tous les autoportraits sont des portraits, faux jumeaux, faux frères, fausses sœurs » (2014: 34-35). Ce n’est pas lui, c’est un peu lui. L’autobiographie qu’est Teenage Lust contient plus de portraits que d’autoportraits : c’est dans le visage des autres que Larry Clark se voit. Jamais dans le portrait d’un seul ou d’une seule, mais dans celui du groupe qu’il dresse, par touches. Un parmi d’autres, mais autant les autres que l’un. Le portrait chez Clark se situe au point exact où la distinction entre soi et les autres s’abolit, indiscernable, comme dans cette image montrant, alignés, les corps couverts de boue d’une douzaine de personnes, égaux dans leur nudité. Il est parmi les autres comme un autre, souvent absenté par l’identification brutale, primaire aux sujets captés par l’objectif. C’est en s’effaçant du groupe qu’on apparaît le mieux. « Even in Tulsa, when I was photographing my friends, I wanted to be my friends — anybody but myself » (Clark, 2005: 84).

***

Le shooting photographique capte le shooting de la drogue dans les veines, les deux gestes, analogues, s’enchâssent comme s’ils participaient d’une même grammaire qui commande une série d’autres images se visant les unes les autres à la manière de cet homme barbu, béret noir, qui pointe avec son revolver l’arrière du crâne d’un jeune garçon tenant un shotgun coupé non sans une certaine fierté, dans Teenage Lust; enfilade de canons, l’objectif venant boucler la boucle, shootant cet homme qui shoote un garçon qui shoote… Les armes à feu sont partout, dans Tulsa, pointées vers tous les hors-cadres : revolver brillant du garçon qui pose en couverture, carabine de chasse maniée par « David Roper » dans les premières pages, jeux avec un pistolet dans les négatifs reproduits au milieu du livre, homme aux cheveux longs brandissant une arme, coin d’un drapeau américain à l’arrière sur le mur qui accentue la composition pointée vers le hors-cadre, « accidental gunshot wound » la page suivante, l’homme barbu, un revolver, un pistolet court, un trou dans la cuisse et du sang sur les pantalons. Les garçons, conquérants, se prennent pour des outlaws3 et rejouent la comédie de leur terre gorgée du sang encore frais des guerres coloniales 4. L’histoire, enfouie, pique à Tulsa, où on ne l’attend pas toujours. « Pennsylvania 1967 », le photographe, saisi par un ami, porte un bandeau serti d’une plume effilée, et regarde presque piteusement la lentille. Les armes que les amis du photographe, surtout des jeunes blancs, manient sont les mêmes que leurs ancêtres, soutenus par la police, ont attrapées le 31 mai 1921 pour assassiner et piller les familles noires des quartiers de Tulsa, pendant l’une des plus violentes émeutes racistes de l’histoire américaine. Des avions auraient fusillé les familles afro-américaines en fuite, bombardé leurs demeures (Ellsworth). Sur une affiche datée « 2/12/71 » et signée « David Roper », photographiée par Clark (2000 [1971]: 29), on peut lire : « Police (the one’s that tore this house up) If you Dick-Sucking Mother fuckers come back today don’t get mad if you find your Mother + Wife’s inside sucking Nigger Dicks ». Chaque shot a sa généalogie de violences à Tulsa, et le détail le plus banal apparaît parfois chez Clark comme une réminiscence des pires massacres, épine restée plantée dans l’épaisseur du temps et dont la tête infectée gratte la peau du temps présent.

Dans Teenage Lust, un cliché nommé « Brother & Sister », sur lequel un garçon nu manie un petit pistolet qui ressemble à ceux que les officiers nazis portent dans les films américains, il bande, à genoux devant le corps ligoté d’une fille que la bite et le gun visent tous deux. Shooting photo, shot d’amphétamines, gunshot, cumshot. Il y a au moins autant de sexes — dont celui du photographe — que de fusils dans le monde de Larry Clark. La violence y abonde, généreuse, partagée, il y en a pour tout le monde, mais certaines en reçoivent plus que d’autres. Une jeune femme se fait shooter. La page suivante, étendue sous les couvertures, on la voit portant un œil au beurre noir et une large ecchymose sur l’épaule, vraisemblablement tabassée. Chez Clark, on ne se masque pas derrière une vision pacifiée des rapports entre les genres et les ressorts de domination du culte hétérosexuel sont mis à nu, rendus évidents parce que normalisés, quotidiens; à Tulsa, les garçons jouent jusqu’au bout les logiques de domination que le monde d’où ils viennent travaille si fort à maintenir. Dans une note nostalgique de Teenage Lust, Larry Clark se remémore comment, en huitième année (13-14 ans), les garçons passaient en bande sur le corps des filles. C’est aussi ça, la jeunesse de Tulsa. Aucune empathie apparente dans cet elliptique paragraphe, pas plus que pour toutes les filles qui défilent dans le récit autobiographique qui clôt le livre. Clark participe parfois drastiquement du monde que son objectif révèle; péril de la proximité. Les queues blanches et les pistolets, maniés ensemble, font des dégâts que les interstices des photos laissent deviner plus qu’elles ne les montrent. La photo de Larry Clark est parfois difficile à « rattraper » politiquement, l’horizon de sa démarche n’est ni militant, ni vraiment éthique. Alors qu’on prête aisément à la représentation des réalités refoulées de la société par l’art une fonction de révélation, de mise en lumière, interprétée comme un geste politique, l’imagerie sans concession, l’absence de regard critique, d’explication ou d’empathie, chez Clark, rend difficilement praticable cette piste interprétative : « If you look at Tulsa and see all the dramatic lighting and all the light source you see and I’m always shooting against the light » (Clark, 1983: [n. p.]). La photo se fait contre l’éclaircissement, à partir du point de vue antisocial de cette culture white trash, violemment hétérosexuelle, qui s’y trouve bien plus que mise en scène, mais jamais saisie, élucidée, expliquée. Flou, zones d’ombres. Quelque chose d’irréductible reste à la vision de certaines images dérangeantes, un pathos, le choc moral du regard trop habitué à de la photo artistique BCBG, clean, aux visées claires : comment se sentir autrement devant ces enfants prostitués, ces bébés morts, ces esquisses de meurtres ou de viols? « It was kind of like a teenager’s position : why can’t things be like they should be ? Why can’t I do what I want ? » (Clark, 2005: 80.) Il y a quelque chose chez Clark d’aussi apolitique que l’adolescence peut l’être : une gratuité de la révolte, un flot d’énergies bouillonnantes dépensées dans la connerie, dans la destruction de soi et des autres. Et un certain romantisme de cela, une nostalgie. Dans Teenage Lust, Larry Clark pose, mains levées, comme pour s’innocenter après ses gestes incriminants.

« Since I became a photographer I always wanted to turn back the years. Always wished I had a camera when I was a boy » (Clark, 1983: [n. p.]). À cette adolescence Larry Clark se dope. L’origine et le terme de son travail est un contretemps, une rencontre manquée avec la mort, les souvenirs, les affects, les sensations qu’il aurait dû saisir, à 17 ans, et pour lesquels il cherche toujours des images. Encore aujourd’hui, à plus de 70 ans, il fait des films sur des jeunes, avec des jeunes, se photographie parmi eux, éternels « self portraits with teenagers », ceux qu’il dépose dans Teenage Lust. Cet adolescent attardé fait une photographie d’adolescent attardé parce que, de l’adolescence, on ne revient pas, jamais. Pas question de la dépasser, de l’oublier, de s’en remettre, d’effacer la piqûre première, celle qui nous démange encore et nous appelle dès que ses fantômes en noir et blanc nous fixent de leurs regards perdus. Dès la première page de Tulsa : « I […] left town but i’ve gone back through the years. Once the needle goes in it never comes out. »

- 1. On sous-entend souvent que l’obsession de Larry Clark pour l’adolescence vient d’une concupiscence refoulée envers les jeunes garçons. Peut-être. Il me semble que cette interprétation passe un peu vite sur les photos. Même si Clark montre abondamment le sexe, les corps nus, intitule son livre Teenage Lust, paradoxalement, j’ai du mal à situer le désir dans ses photos, à y trouver un désir que l’image exprimerait, ou porterait. Particulièrement si on compare son travail à celui d’autres photographes contemporains, comme Robert Mapplethorpe ou Nan Goldin, chez qui la caméra se fait si naturellement et fortement désirante. Chez le Larry Clark des deux premiers recueils, les photos me paraissent dénuées de désir. Ce n’est pas, il me semble, son objet. Cela change peut-être à partir de Perfect childhood (1993), scrapbook sur l’hypersexualisation de la jeunesse américaine, qui dramatise et caricature, de manière déconcertante, voire dérangeante, les représentations adolescentes de la culture de masse.

- 2. Clark a commencé, adolescent, comme photographe de bébés pour la compagnie de sa mère.

- 3. Plusieurs hors-la-loi célèbres, dont William « Tulsa Jack » Blake ou les frères Dalton, ont sévi dans la région de Tulsa au XIXe siècle.

- 4. Dont la plus importante bataille est celle de Chusto-Talasah, en 1861, pendant la guerre de Sécession (Hughes).