L’importance que nous accordons aux traces que nous laissons derrière nous a décuplé avec notre présence sur les plateformes numériques. Elles sont associées ici à des formes de trahison de soi, là à une possible surveillance massive, là encore à une attestation d’une vie numérique étrangère à notre soi réel… Pourtant, les travaux sur l’identité numérique illustrent avec force que le visage qui se dessine sur ces plateformes n’est pas si distinct de notre identité sociale ni différemment constitué. Nos traces n’y sont que plus généralisées et plus imperceptibles. La vie hors du numérique (ou avant le numérique) n’est pas dénuée de ces inscriptions persistantes dans le réel. Ce sont des témoignages, furtifs et variablement contextualisés, de nos agirs, de nos interactions, de notre parcours — personnel, familial, professionnel, communautaire. Or ces traces, vectrices de mémoire, sont parfois tout ce qui nous reste de certaines personnes.

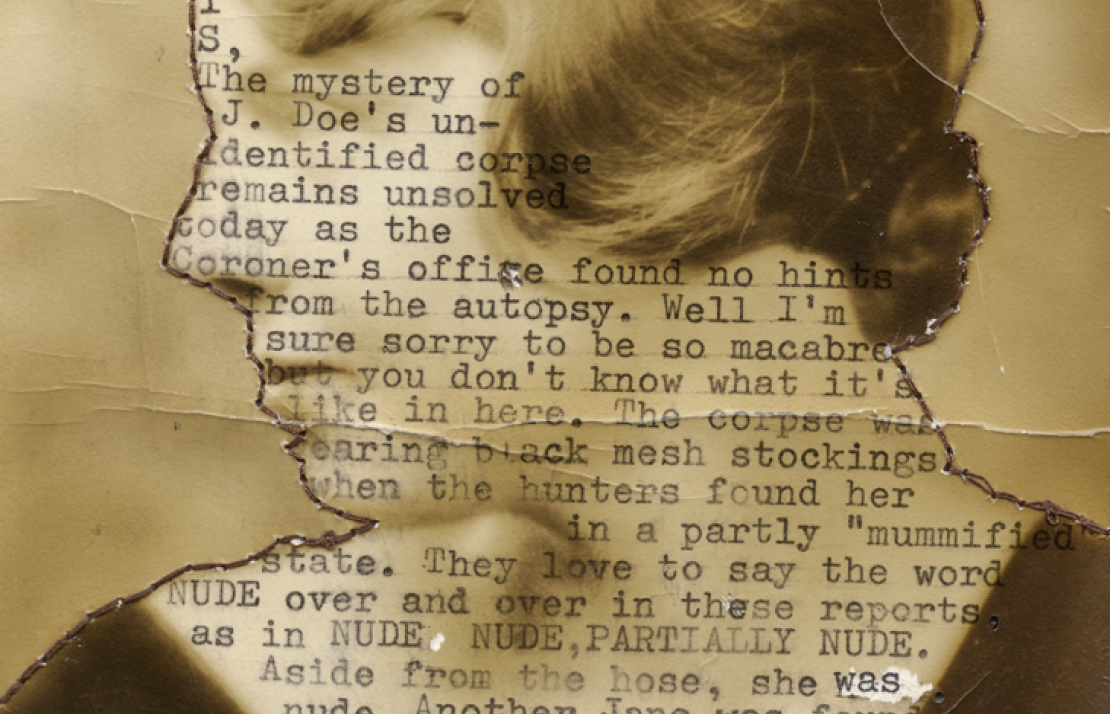

Dans Frail Sister (2018), un livre d’artiste croisé avec une biographie semi-imaginaire, Karen Green propose de reconstruire, par la fiction, la vie de sa tante Constance, une femme qui a bourlingué dans les milieux du divertissement (dans l’USO [United Service Organizations] en Europe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis à New York), avant de s’évanouir mystérieusement. De rares éléments ont échappé à la disparition — quelques photos, des lettres — que l’auteure récupère et augmente avec nombre de photos (véritables) d’archives de cette époque et d’objets disparates (lettres, programmes, partitions de musique). Pour raconter cette vie reconstituée, elle superpose aux images, tel un palimpseste, une frénétique narration maladroitement dactylographiée, créant des pièces détachées à décoder et à réassembler par une lecture qui tient de l’enquête.

La matérialité de ces archives est célébrée par l’ouvrage : toutes les pages les mettent en scène, les documents y occupent tout l’espace ou sont bordés par un cadre blanc. Ce livre constitue une forme de curation documentaire où l’éditorialisation prédomine : la sélection des pièces s’accompagne d’une réécriture concrète. Les artefacts (« art made of selected facts », comme le dit bien Elaine Sexton [2018]) sont intensément manipulés : outre cette trame dactylographiée, des interventions diverses modifient les archives — du ruban adhésif, de la peinture, des découpes, des superpositions, des brûlures, des annotations, etc. Mais cette célébration est trompeuse : la dimension visuelle n’est pas une simple transposition d’un mode d’attestation du réel, mais un « geste médié par la saisie esthétisante » (Audet et Fugère, 2018) qui détache l’objet, l’archive de son contexte et qui l’inscrit dans un environnement discursif singulier, dans une fiction distincte. La médialité surinvestie de Frail Sister, commune dans la pratique artistique du collage, entre ici étonnamment en écho avec les usages des cultures numériques, où de tels déplacements (médiatiques autant que sémantiques) sont légion.

L’idée de déplacement n’est ni innocente ni gratuite. L’ouvrage de Green est profondément marqué par la thématique de la disparition, de l’effacement de la mémoire — la mémoire des femmes, qui plus est, elles qui, hier comme aujourd’hui, luttent sans relâche contre l’ignorance, le mépris et l’oubli. Le recours à ces transpositions, à ces réactualisations participe étroitement de la logique de persistance des données mise en pratique par les œuvres en contexte numérique afin de combattre l’obsolescence ou la perte (Kevin Kelly disait de la copie qu’il s’agissait du mode de sauvegarde le plus sécuritaire [2008]). La proposition de Karen Green, entre art et médialité, s’inscrit avec intelligence et sensibilité dans cette démarche visant à contrer l’effacement et l’oubli du destin des femmes.